花も花なれと詠んだのは――ガラシャの「辞世」

何の折りだったのかは忘れたのですが、ガラシャの辞世が小説でどう書かれているか知りたくなって、手近にあったので山田風太郎を開いたことがあります。「忍法ガラシャの棺」だったかと。

ところが、作中のガラシャは辞世を詠んでいない。あれ? と思いましたですよ。

ガラシャの辞世と言えばなんといっても、

散りぬべき時知りてこそ世の中の 花も花なれ人も人なれ

で、ガラシャを扱った本の題名にも、しばしば採られています。

こう、なんといいますか、実に山田風太郎的な辞世です。死ぬべき時に死ねなかったつらさを何度も書いている人ですから。なのに山田風太郎はガラシャを書くのに、この辞世を持ってきていない。

おかしいなと思って『人間臨終図鑑』を見てみたのですが、ガラシャの頁はあるのにこの辞世は載っていないんですよね。

山田風太郎はこの辞世を知らなかったのか……と考えて、ふと気づきました。

違うかもしれない。

そもそも、この歌はガラシャの辞世ではないのではないか。

そう疑った私は、丘の上の図書館を訪れたのです。

ガラシャ?

まず考えられるのは、古歌がガラシャの作に擬せられていることです。

和歌・連歌・俳諧ライブラリーに「ちりぬべき」で検索してみますが、この歌は出てこない。念のために「はなもはななれ」でも調べてみましたが、似たような歌さえ出てきませんでした。

ということは、勅撰集や私家集に載った古歌ではない。

ガラシャの辞世かもゲージ上昇!

ガラシャじゃない?

ところが、データベースで検索を進めますと、この歌は思いがけないところで顔を出しました。

なんと……『醒睡笑』です。

『醒睡笑』は、戦国時代末期から江戸時代初期の僧、安楽庵策伝が書いた本です。

策伝は、一説には信長の家臣金森長近の一族と言われますが、これはどうも疑わしいらしい。とにかく彼は、話の面白さで有名だったようです。京都所司代の板倉重宗から持ちネタを本にするよう勧められ(あるいは依頼され)、書き上げたのが『醒睡笑』です。

笑い話の本は、中国には『笑府』などがありましたが、日本ではどうもこれが最初らしい。

ユーモア本は売れないと言いますね。不思議です。誰だって泣くよりも笑っていたいでしょうに、泣ける本が選ばれていく。

この『醒睡笑』に、「花も花なれ」の歌が載っている。

策伝は笑い話を得意としましたが、別に笑い話専門ではなかったようで、五巻「婲心(読み方ははっきりしないようですが、岩波文庫版では「きゃしゃごころ」が提案されていました)」の章に、こんな話が出ていました。

備中の国高松の城守を清水長左衛門宗治といひし。先の太閤、羽柴筑前守殿の時、大軍をもつて水攻めにし給へば、諸勢の命を乞ひたすけ、小船に乗り、河にうかび、切腹の時、

惜しまるるとき散りてこそ世の中の花も花なれ色も色なれ

なるほど。清水宗治。

毛利家の家臣として秀吉と戦い、本能寺の変が起きるまで城を守り切り、最後は城兵の助命と引き換えに切腹した武将です。

これは意外な名前が出てきました。とはいえたしかに、この辞世に似つかわしい人ではあります。

ガラシャじゃない??

しかしデータベースというのはすごいもので、もうひとつ、とんでもない有名本を拾ってきます。

或人云、杢之助常々持被申候扇に歌の一首有り。

惜しまるゝ時散りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ

そう、『葉隠』です。

詠者は、中野杢之助。主君鍋島勝茂に殉死する折の辞世となっています。

『葉隠』は、鍋島家の家臣山本常朝が書いたもので、「武士道といふことは、即ち死ぬ事と見附けたり」で有名です。

ザ・武士道として扱われた一方、明治以降どちらかというと極論的なところばかりが取り上げられて、武士って本当にそんなだったかなぁというストイック武士像を作り上げた問題作でもあります。

「花も花なれ」の歌は、たしかに潔い感じがしますから、『葉隠』にあるというのも頷ける感じがする。

ガラシャかも?

日本初の笑話集『醒睡笑』か、ザ・武士道『葉隠』か。

ずいぶん両極端な二冊が出てきましたが、これで終わりではありません。いよいよ真打登場です。

『細川家記』こと『綿考輯録』にも、やはり載っていました。

又一書、秀林院様御辞世の和歌

ちりぬへき時しりてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ

秀林院とはガラシャのことです。

とうとう出てきました。本命ガラシャ説。

ガラシャなの?

『醒睡笑』、『葉隠』、『綿考輯録』。いずれ劣らぬ三傑に、それぞれ「花も花なれ」の歌がある。

細部は違いますね。いちおう並べてみます。

『醒睡笑』(清水宗治)

惜しまるるとき散りてこそ世の中の花も花なれ色も色なれ

『葉隠』(中野杢之助)

惜しまるゝ時散りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ

『綿考輯録』(ガラシャ)

ちりぬへき時しりてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ

しかしこれを別々の歌と考えるのは難しい。

元は一つで、伝聞や筆写を経るうち、形を変えたのでしょう。

データベースで出て来たもののうち、歌の発祥と考えられるものは(管見の限り)この三冊で、ほかの本では清水宗治やガラシャの辞世として引用されていました。

さて、では、どれが元祖なのか。

この世にタイムマシンがない以上、まあ、一番古いものを元祖と見ていいでしょう。

現在のような、刊行年月日を正確に記した奥付があるわけではありませんから、本の成立年には幅を見なくてはなりません。なので、やや大雑把にはなりますが、比較は可能です。

成立年はおおよそ次の通りです。

『醒睡笑』

1615年ごろ原型が成立。1628年、京都所司代に献呈。

『葉隠』

1710年ごろから数年かけて、聞き書き。

『綿考輯録』

1778年脱稿。1813年改訂版脱稿。

これは思ったより、はっきりした結果が出ていますね。

もっとも古いのは『醒睡笑』です。『葉隠』は『醒睡笑』から下ること100年近く、『綿考輯録』は、150年は離れている。

この記事を書いたのは2024年で、150年前と言ったら明治7年です。明治7年に書かれた歌が今年詠まれたとして、どっちが先かは比較にもなりません。

いちおう想像することは出来ます。

清水宗治が切腹したのは1582年、ガラシャの死亡は1600年です。

ガラシャが清水宗治の辞世を知っていて、自らの死に臨んで、それをアレンジした……という想像も、成り立たないことはない。

しかし、やはり難しいでしょう。だとすれば、200年近く資料に出てこないのは、変です。

ガラシャ……

そして『醒睡笑』と『綿考輯録』には、もうひとつ、見逃しがたい大きな関係があります。

お気づきになったでしょうか? 手がかりはすでに、場に出ているのです……。

『綿考輯録』は、ガラシャの夫である細川忠興が出陣に際し、

なひくなよわかませ垣の女郎花男山より風ハ吹とも

と詠み、ガラシャは返歌として、

なひくましわれませ垣の女郎花男山より風ハ吹とも

と返したという話を収録しています。「浮気するなよ」「しないよ」というわけです。

ところがこのやりとりは、『綿考輯録』の中でさえ、「両説ともに信用しかたし」と否定的に捉えられています。

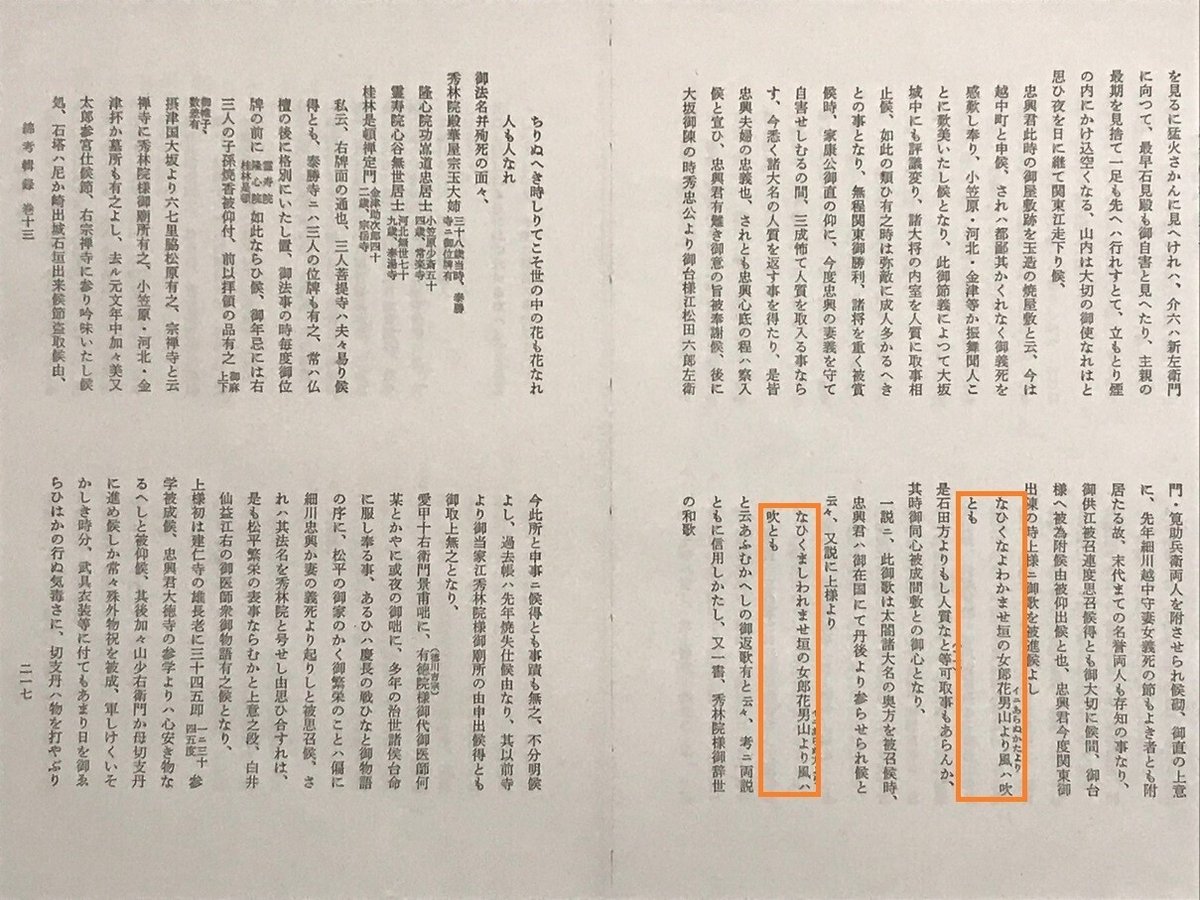

さて。さきほど、『醒睡笑』の画像を挙げました。

これです。

今度は、別の場所に注目してみましょう。

ほかでもありません、頁頭です。

「靡く」は「なびく」と読みます。

おや……?

このお話を抜粋します。

美濃の国に石谷とて侍あり、斎藤山城守と同心にて(略)

同じ時妻女の方へ、

靡くなよませの内なるをみなえし男山より風は吹くとも

二字飜案に返し、

靡くまじませの内なるをみなえし男山より風は吹くとも

と書きてつかはし、国の内花蔵院といふ比丘尼所に走入つて、むなしきあとを問ひしとなり。

言葉を重ねる必要はないでしょう。

つまり、「細川忠興とガラシャの歌のやり取り」「ガラシャの辞世」はどちらも、『醒睡笑』の同じ章に、そっくりの話があるのです。

これはもう……やっちゃってると考えて、差し支えないですね。

ただ、『綿考輯録』が単純に『醒睡笑』をいただいたというより、長い年月の中で『醒睡笑』を読んだ誰かが、エピソードのいくつかを細川家に擬したのだと私は考えています。

『綿考輯録』の著者小野景湛は、「おっかしーなー」と思いながらも、いちおう流布している話なので収録し、その上で疑問符を付したのではないでしょうか。

結論

残念ですが、ガラシャが「花も花なれ」と詠んだとは考えにくい。元ネタは安楽庵策伝『醒睡笑』です。

一方、安楽庵策伝も伝聞で書いている以上、「花も花なれ」を詠んだのは清水宗治だと確定は出来ません。『醒睡笑』の、さらなる元ネタがある可能性もあります。

実は、1938年の『岡山市史』には、こうあります。

浮世をは今こそ渡れ武士の名を高松の苔に殘して 宗

世の中に惜まるゝ時散りてこそ花も花なれ色も色なれ 月

「浮世をは」は、一般的に清水宗治の辞世として知られた歌です。この歌の後ろに、宗治の作であることを示す「宗」の字がある。

では、「世の中に」の歌の後ろにある「月」とは何か。

これ、宗治の兄で仏僧の、月清を指すのです。となると、「花も花なれ」と詠んだのは、清水宗治ですらない……。

(この『岡山市史』の元ネタは、『山陽道名所』ではないかと睨んでいます。題名からして江戸の旅行ブームの頃に書かれた本のようですから、だとすれば『醒睡笑』の方がずいぶん早いということになりますが、『山陽道名所』の成立年は、いまのところさっぱりわかっていません。わかったら、書き換えるかもしれないです)

とはいえ現時点では、「花も花なれ」と詠んだのは備中高松城の城主、毛利家臣、清水長左衛門宗治の可能性が最も高い、と言えるでしょう。

それからの「花も花なれ」

ここからは、おまけです。

『醒睡笑』にある清水宗治説、『葉隠』にある武士道説、『綿考輯録』にあるガラシャ説、これらはそれぞれ大いに活用されました。

敵味方ノ前ニ漲ル水上ニ泛ヘシ船上ニ於テ切腹シ誠ニ天晴ナル最期ヲ遂ケタリ時ニ宗治武士道ノ粋ヲ歌フテ曰ク

惜しまるる時散りてこそ世の中の

花も花なれ人も人なれ

斯カル場合コソ吾人軍人カ自殺ヲナスヘキ相當ノ時機ナルヘケレ

「惜しまるゝ時に散りてこそ花も花なれ人も人なれ」の我武士道から見れば同情は寧ろ多く項羽の最期に集まらざるを得まいと思ふ。

夫人は忠興の立場を慮りこれを峻拒し、「ちりぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ」と詠じ、家老小笠原某の介錯で自決した。

『軍人武士道論』、『青年団及其教育』、『顕彰勤王護国烈士先覚士列伝』。むろんこれらは一例です。

散る時は潔くという「花も花なれ」の歌はまことに勇ましく、清水宗治説は軍人の模範として、武士道説は青年の教育に、ガラシャ説は烈女貞女の鑑として用いられることがありました。

人は歴史に、真実をではなく、見たいものを見るという一例でも、あるかもしれません。

山田風太郎が作中でガラシャに「花も花なれ」の辞世を詠ませなかったのは、この歌を別の場所で見たことがあったから。そう考えても、さほどの無理はなさそうです。

最後に

最後に。

資料的には、「花も花なれ」の歌がガラシャ辞世とは考えにくいという結論になりました。

しかしだからといって、これをガラシャのものとした物語のたぐいが間違いだということにはなりません。

よく知られた話を別の有名人と結びつけて語り直すことは、かつてさかんに行われていました。これもその一例でしょう。

上記の通り、「花も花なれ」をガラシャと結びつけることは戦前から続いています。それにまた、『綿考輯録』にガラシャ辞世として出ていること自体は事実です。

ガラシャ辞世はすでに一つの伝説として成立していると言っていい。

山田風太郎は稗史を、人々が語り継いできた伝説を書き綴った人でした。私はそれを大いに楽しんでいる。

ならば、ガラシャが「花も花なれ」と詠じて関ケ原前夜に命を散らしたという物語をなんで否定しましょうか。

すべては、おはなしなのです。