中公新書の栞

皆さんは中公新書に栞が封入されていたことをご存じだろうか?現在の中公新書とは異なり、昔の中公新書はビニールカバーで巻かれたものであった。このビニールカバー(以下、ビニカバと略)バージョンは、古書店の均一棚で見かけたこともあるだろう。そんなビニカバ本の中に、本の内容の一部が書かれた栞が付属していることに気が付き、どんなものがあるのか興味を持った。長年にわたって、栞付き初版中公新書を蒐集をしている。

新書に付随している栞は魅力的なものが多い。例えばちくま新書の栞に関してもいずれか記したいと考えているが、初期のころには毎回素敵な絵が描かれた栞(ちくま新書のマスコットキャラクターに統一された後、栞自体が付随しなくなった)で、この栞を目当てに集めている人もいたのではないかと愚察する。

ビニカバではなくて、現在のカバー形態の中公新書になったのは、1989年9月からであった。その始まりの本とは、浅井香織『音楽の現代がはじまったとき』(通し番号938番)である。それ以前の937番までの本はビニカバと紙の帯という形態であった。なぜこの形態だったのかは調査が必要だが、コスト等が安かったからなのかもしれない。

個人的にビニカババージョンについて感じたことを書く。ビニカバは古くなると経年劣化のため縮んでいくために、本本体が折れたり、ビニカバが入らなくなってしまうものも出てくる。これはハヤカワポケミスや銀背でも起こる現象である。基本的にこの古いバージョンは古本市場でしか入手できないので、コンディションの良し悪しがある。購入したものにタバコのヤニなどがすでに付着していたり、長年の埃が付着してしまいふき取るのが非常に面倒だったりと、取り扱いに気を遣わないとビニカバが破損する恐れもある。

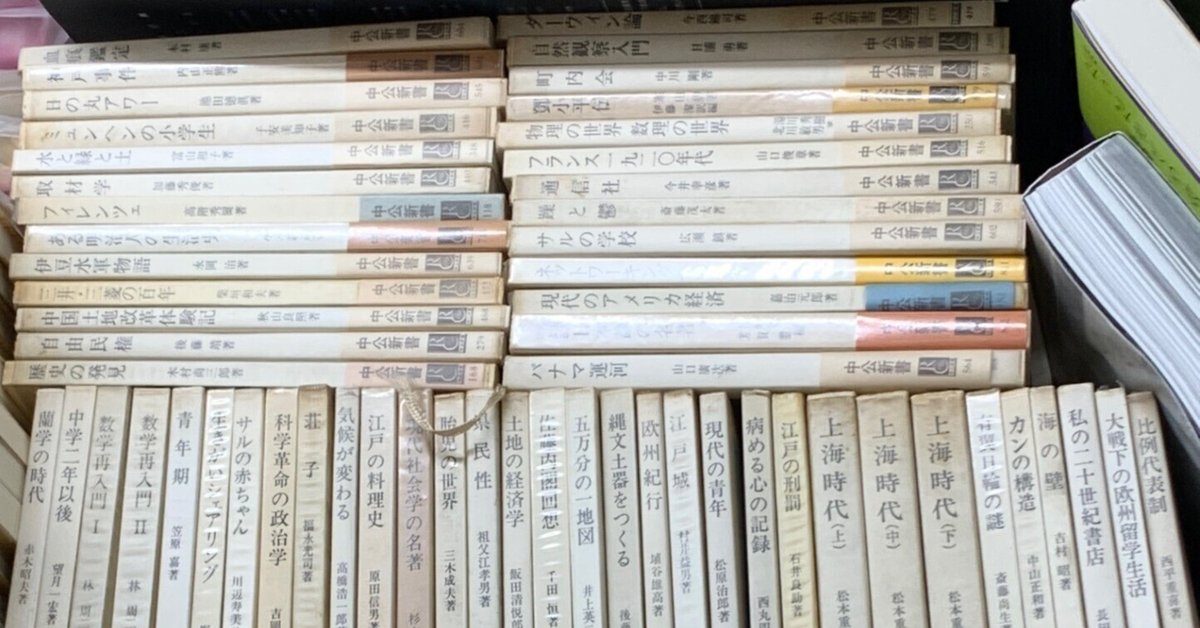

閑話休題。栞の話に戻ろう。中公新書は昭和38年12月に発行された岡本良知『豊臣秀吉』(中公新書・28)より内容に関する栞が付属している。そして福永光司『荘子』(中公新書・35)からは、灰色の栞に変遷する。灰色の栞については、写真にあるような感じの栞である。

ここから200番まではこの栞になり、201番以降は内容栞ではなくなる(小さいサイズの栞が付属しているときもある)。そのためコレクトするための完本としては、①ビニカバが付属していること、②内容栞が付属していること、③帯が完備していること、④初版であることの4つの条件を満たしていないといけないので、特によく売れて重版になっていたり、古いものになると探すのが大変である。

28番『豊臣秀吉』は偶然、神保町の古本市でゲットしたが、たまたま入手したものは内容栞が付属しておらず、『豊臣秀吉』にはないだろうと思っていたら、同時期に出ていた本にあったので、28番にはあると推測。のちにゲットした本に付属していました。現在確認している中では、林健太郎『ワイマール共和国』(中公新書・27)には内容栞はない。もし内容栞が付随しているものがあれば、ぜひご一報を。小生の所有する『ワイマール共和国』には黄色の注文伝票がたまたま付属しており、当時の定価は200円。今の新書は800円台が大半なので、当時と比べると生活水準も上昇したが、本の値段も上昇したなと感じている。

現物を見て全体像を把握していく作業は地道だが面白い。コレクションの質を高めるためには必要な作業でもある。栞も本の一部であることを改めて感じたのであった。

いいなと思ったら応援しよう!