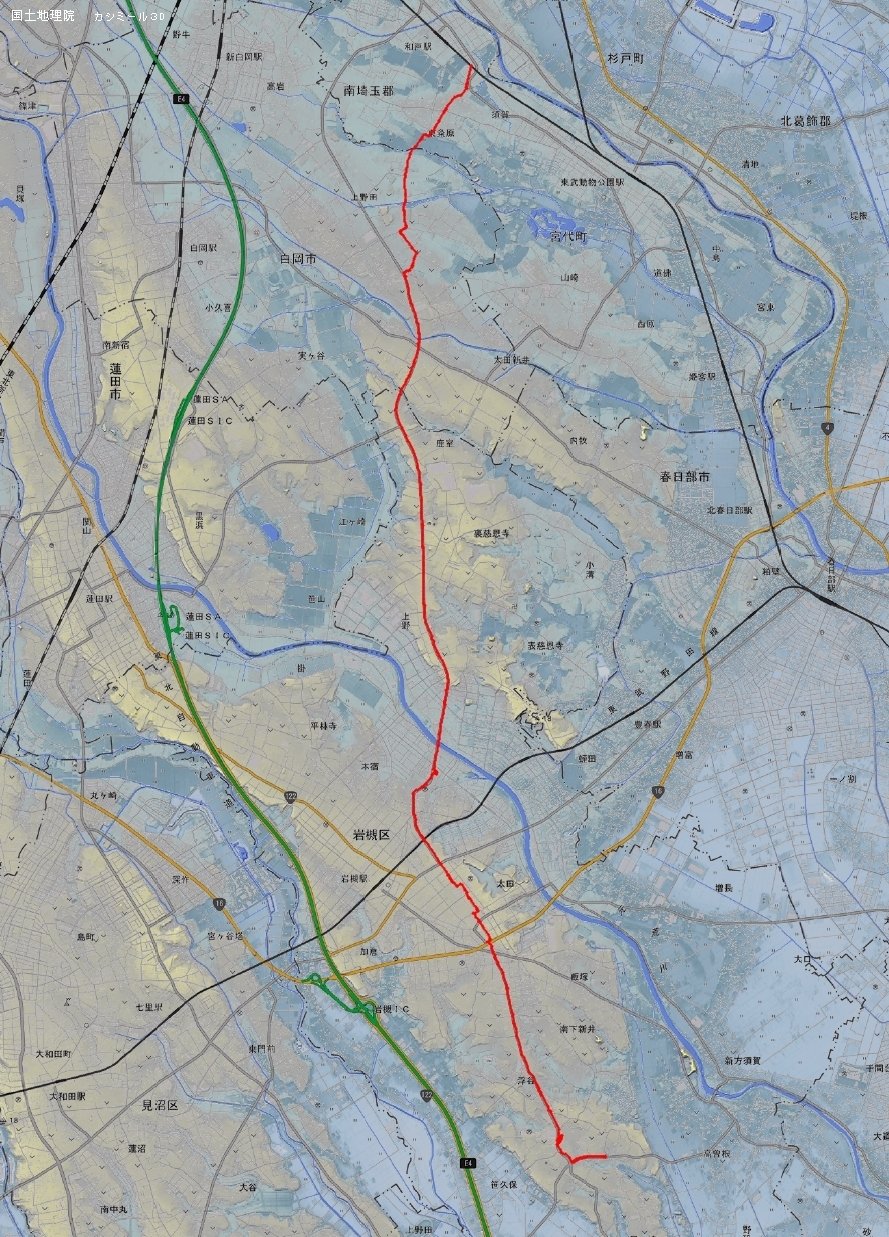

鎌倉街道 中道を走る 川口~和戸

先週上道をゴールとしましたが、同じく途中までになっていた中道の続きを走りました。

前回、川口まで走ったのが4月下旬だったので、約半年ぶりの再開になります。上道はアクセスに3時間ぐらい掛かっていたので、川口は近いと思えるようになりました。徐々に遠くなりますが、中道も最後の方はアクセスに新幹線が使えるのが心強いです。

前半の埼玉県南部は街中で車も多いので、早く後半の田園エリアに入りたいと思い、いつもより頑張って走ったかも。

参考にした書籍は、これまでと一緒で芳賀善次郎著「旧鎌倉街道探索の旅Ⅱ 中道・下道編」になります。

川口~岩槻区笹久保 15.9㎞

川口市内を北上し、芝川、綾瀬川を渡り、さいたま市岩槻区に入る。

自宅から1時間半程度で川口駅に到着し、8時過ぎにスタートする。

日光御成道は、日光街道の脇往還として、徳川将軍が日光へ参るための専用道として整備された。鎌倉街道中道とルートが重なっているが、御成道のアピールの方

が強かった。

しばらくは国道122号線・岩槻街道を北上する。気づけば空模様はすっかり秋だった。

122号線から脇道に入るが、2車線の交通量が多い道路が続くので古道の面影は感じられない。

存在感のある鳩ヶ谷宿の石碑が作られていた。日光御成道の宿場として栄えていた。

吹上橋(ふきあげばし)を渡った先が宿の中心・中宿とのこと。欄干の銅像が気になる。

小さな御成坂公園にあったからくり人形時計塔。街道沿いには古い建物も残っていた。

ここで左の日光御成道と分かれて、中道は丘陵を下る。日光御成道とは岩槻で再び合流する。

綾瀬川に架かる畷橋(なわてばし)を渡る。日光御成道と中道でルートが分かれるのは、綾瀬川を渡る場所によると思われる。中道の方が最短ルートだが、将軍一行が渡りやすい場所を選んで御成道は造られたのでは。

綾瀬川を渡ると、ようやくのどかな田園風景が目に入るようになってきた。

岩槻に向かう幹線道路から外れて丘陵部に迂回する。芳賀本によると、この辺りに「山の海道」という名称があったとあるが、現在の地図や現地にもその呼称は見当たらなかった。

タイトル画像もこのあたりの風景であるが古道の面影が残っている。

岩槻区笹久保~和戸(わど) 17.6㎞

更に北上を続け、埼玉県北部に至る。途中河川を越えるが、河岸段丘もほとんど無く平坦な地形を進む。

この八幡神社の由来に、源義家が奥州に向かう途中武運長久を祈願した地とある。中道は、度々行われた奥州征伐に使われた軍道であり、各地に義家伝説が残っている。

また、神事として古式子供土俵入りが行われるということで境内に土俵もあった。

岩槻の街中に入り、ようやく幹線道路ではない古道に入る。

岩槻には岩槻城址があり、城下町のたたずまいを残す。この小路は武家屋敷のエリアだったようだ。

この日は岩槻まで走って岩槻駅から帰宅する予定だったが、時間も早く疲労も少なかったので、もう少し先まで進むことにした。

元荒川は、その名の通り元々の荒川の本流だったとのこと。

御成道の名残と思われる杉並木がここだけ残っていた。

幹線道路から外れて田畑の間を進む。先週の群馬県を思い出す。

東武動物公園の西ゲート前を通り過ぎるが、裏門のためか閑散としていた。

ここでも良い感じの道のうねりを見ることができた。

真蔵院(しんぞういん)前の案内看板に鎌倉街道の表記があった。鎌倉街道の史跡を見つけると、道程が間違っていなかったと思えてほっとする。

良い感じの古道を進んでいたと思うと、東武伊勢崎線に突き当たり道は途切れる。

和戸駅に向かい、慌ただしく着替えて5分も待たずに来た急行に乗って帰宅する。

上道は、鎌倉時代の終焉と共に幹線ルートから外れたことにより、古道の風景をそこかしこに残していました。一方中道は、首都圏と地方都市、東北地方を結ぶ幹線ルートとして現在も交通量の多い道路として使われていました。

ルートを作成時からそのイメージを持っていたので、想定通りではありますが、思いがけない発見が無かったのは多少残念です。それでも徐々に古道らしい風景も増えてきたので、この先に期待できます。

今後の予定としては、次回は茨城県古河市まで、その次は栃木県小山市まで進んで中道のゴールとしたいと思っています。