ペレアスとメリザンド その3

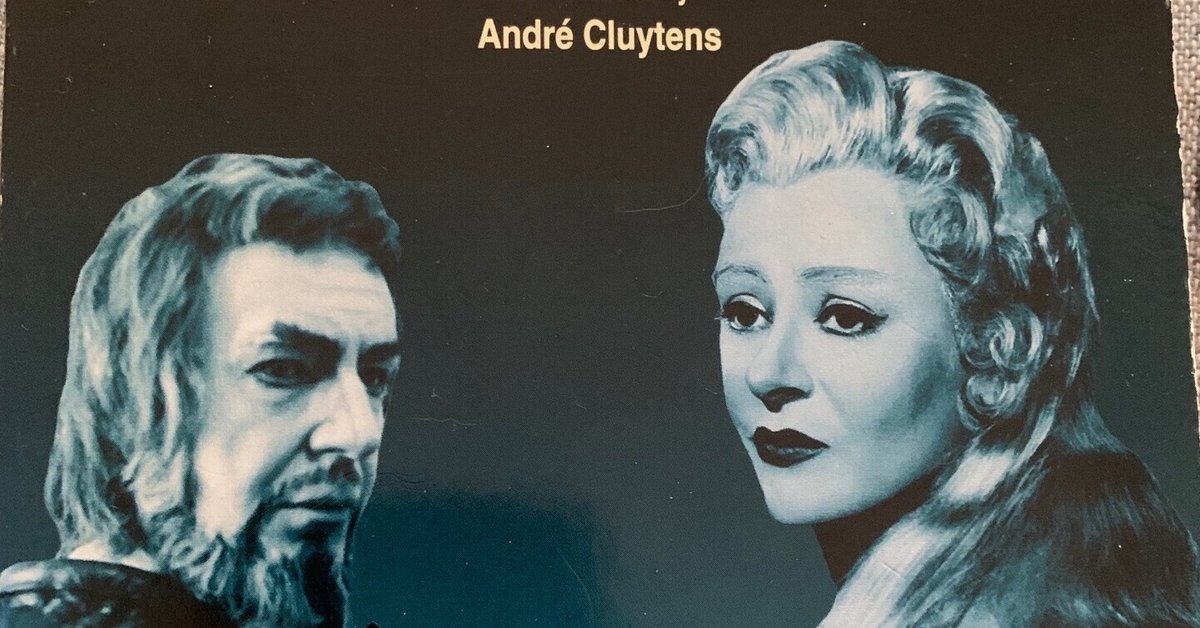

アンドレ・クリュイタンス(1905/3/26 - 1967/6/3)の1956年モノラル録音、オーケストラはアンゲルブレシュトの手兵フランス国立放送管弦楽団、ジャック・ジャンセンにヴィクトリア・デ・ロス・アンヘレス、ジェラール・スゼーという豪華な顔ぶれです。ゆったりしたテンポ設定で重厚な流れ、きらきらよりは渋めの音色でワーグナー風と言いたくなるとても個性的に感じます。結果全曲を暗い影が覆った様なしんみりした演奏と感じます。ロス・アンヘレスの可憐さもその感を増幅しているかも。スゼー、後年のリート歌手としての録音では中高音域での音程の不安定さを感じますが本盤でのゴロー役では気にならない、ただ意外に悪役声、少々ダミが入っているか。

オペラ・コミックとの「カルメン」、ラヴェルの「スペインの時」、プーランク「ティレジアスの乳房」、旧録音の「ホフマン物語」などの軽妙洒脱さとは異質な感が拭えないんですが、そういえば彼のベルリンフィルとのベートーヴェンとは合い通ずる世界かもしれない。

1955年になんとミュンヘン、バイエルン放送交響楽団とのライブ録音があってこちらも基本線は一緒ですが少しスッキリしていてしんみり感は払拭されているか。ピエール・モレ(美声!)、ジャニーヌ・ミショーにアンリ=ベルトラン・エチェヴェリと豪華な配役で結構な聴きものです。

アルミン・ジョルダン盤のライナーノーツでハリー・ハルプライヒさんが誰よりもロシア音楽の影響を強調するんですが、今のところまだピンと来ない。指摘点を幾つか挙げてみますが、①第一幕1場と2場の間奏曲、森のささやきの三連符音形は「ボリス・ゴドゥノフ」ピーメンの場の伴奏音形に強く似ている、

②2場手紙のシーンは全曲中最もムソルグスキー的、

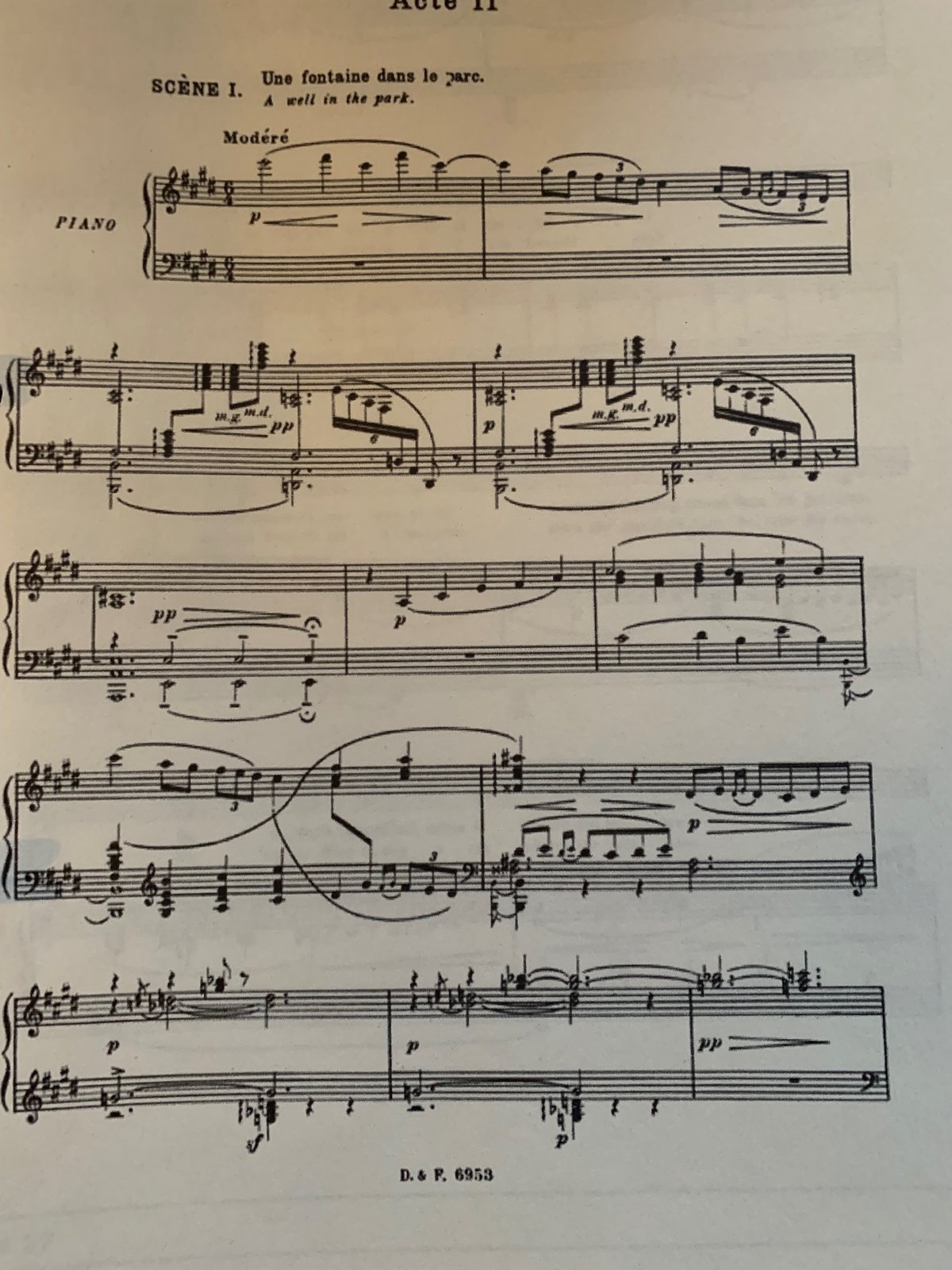

③第二幕1場前奏曲の6-7小節はロシア的、

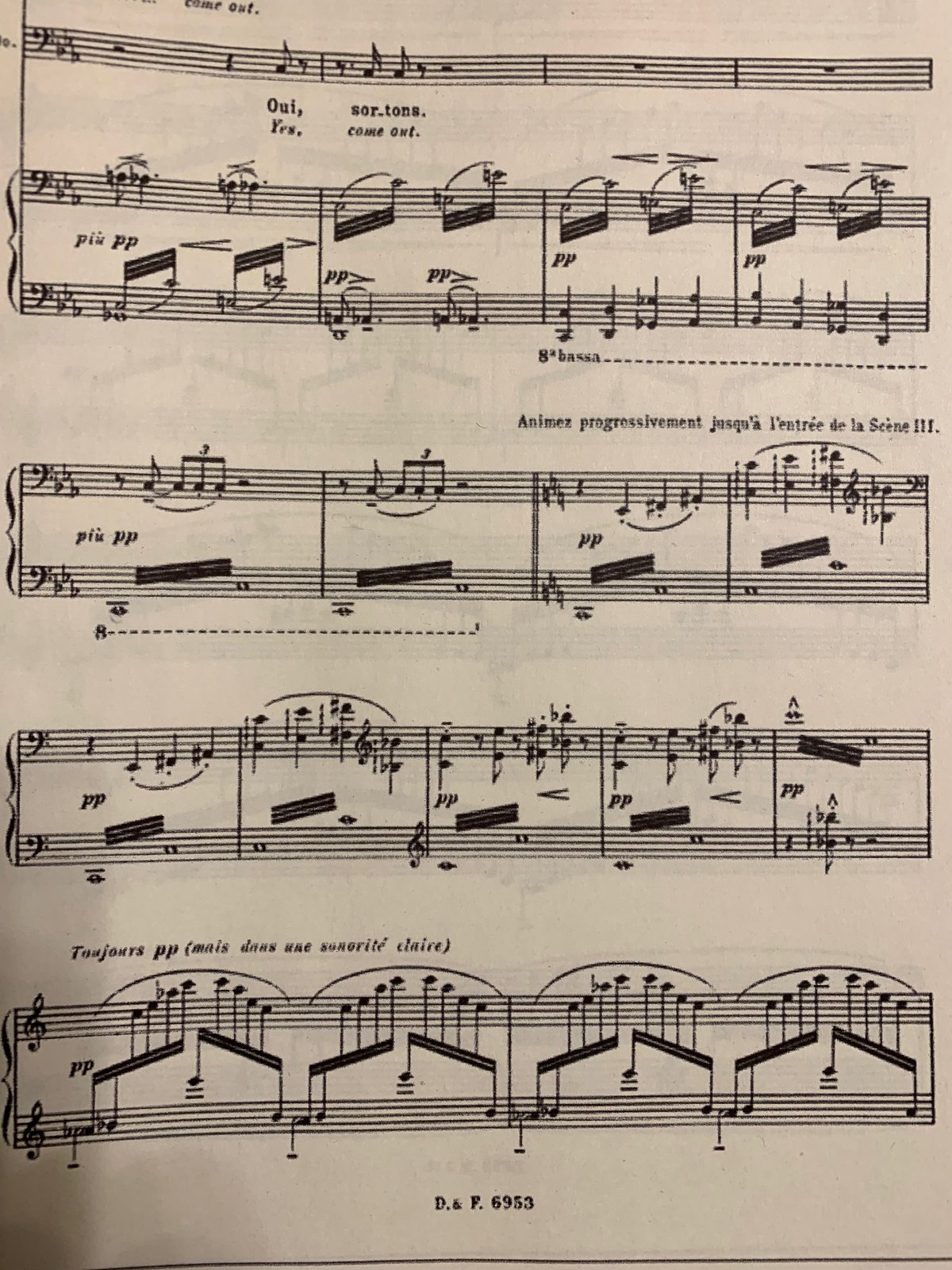

④第二幕1場と2場に間奏曲に低いファのロシア的なペダル・ポイント、

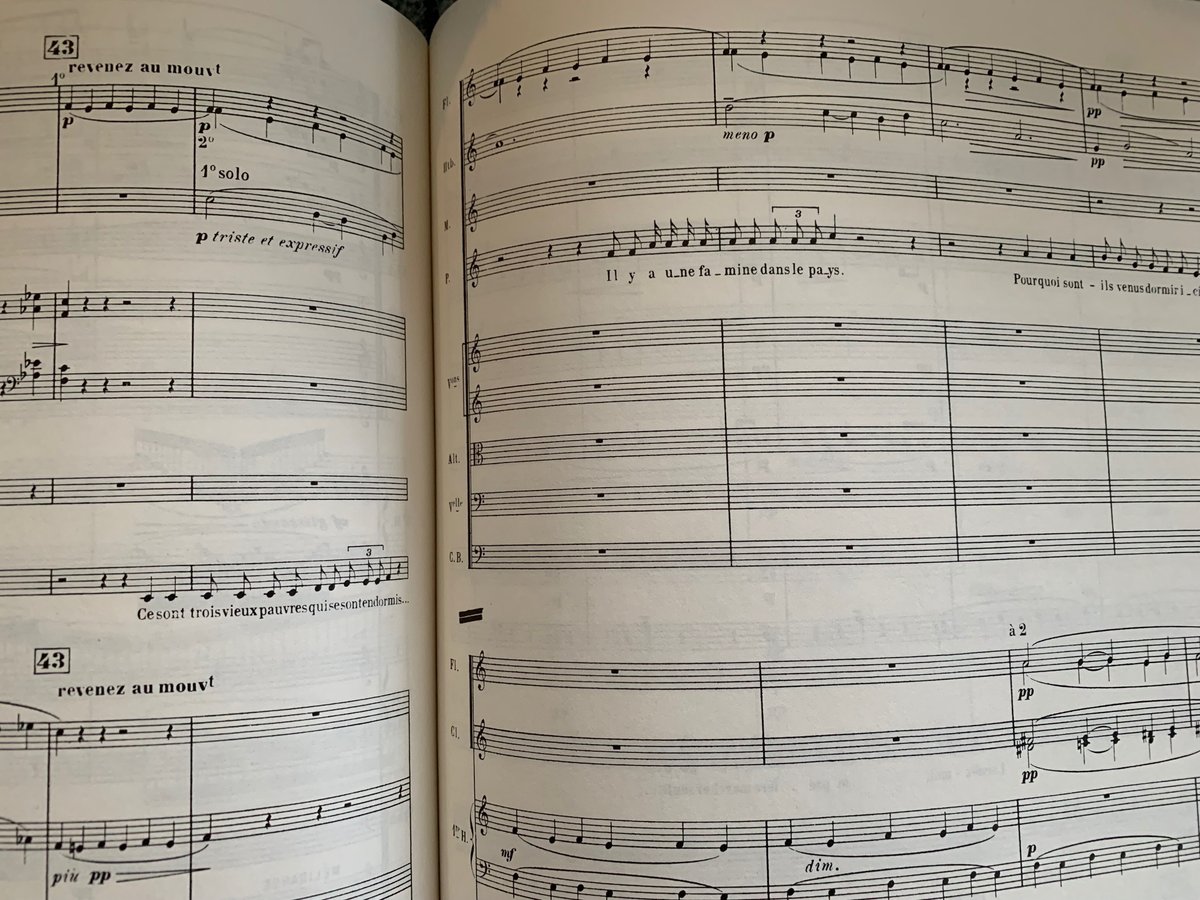

⑤第二幕3場の3人の乞食を表す非常にロシア的なリディア旋法のオーボエ

⑥第三幕2場と3場の間奏曲、ドミファ#シ♭のオスティナートは「ボリス・ゴドゥノフ」の引用(?)

あとは⑦イニョルドはムソルグスキーの歌曲集「子供部屋」そのもの、⑧第五幕の侍女達が登場時はボロディンの「中央アジアの草原にて」に無意識に似てる。

という事でやっぱりまだピンときませんでした。