デッサン初心者ガイド:最適なモチーフの選び方

どうも。鉛筆画家の中山眞治です。暖かくなると眠いですね。春眠暁を覚えずなんて言いますが、最近関東圏では、日中に20°を超える気温なので、体調管理に注意しましょう。^^

さて、デッサンは、鉛筆だけで始めることができる芸術の入り口です。特に鉛筆デッサンや鉛筆画では、モチーフの選び方が作品の質を大きく左右します。

この記事では、デッサン初心者がモチーフを選ぶ際のポイント、基本的な鉛筆の持ち方や描き方のテクニック、さらに、鉛筆デッサンや鉛筆画を一層美しく見せるコツを、豊富な例とともに解説します。

それでは、早速見ていきましょう!

1 デッサンに適したモチーフの選び方

デッサンを始める際に、最も重要なステップの一つはモチーフの選び方です。適切なモチーフの選定は、技術の向上だけでなく、作品に深みを与える大きな要因と言えます。

(1) モチーフ選びの基本原則

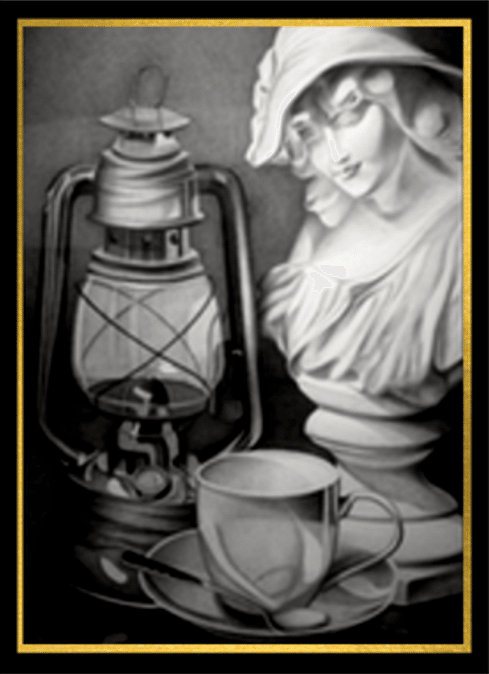

モチーフを選ぶ際には、シンプルで形がはっきりしている物から始めることがオススメです。例えば、絵画教室では立方体・直方体・円筒形・円錐形・球体などさまざまなモチーフが常備されています。

あるいは、ご家庭であっても、白い卵・白無地のマグカップ・白無地のカップ&ソーサーなどがあれば、最初のモチーフに適しています。

この白無地にこだわるのは、光と影の状態をハッキリと確認できるからです。そして、複雑な形や柄の入っているモチーフでは、光と影の状態をつぶさに確認できないばかりか、挫折につながるので避けましょう。

尚、ご家庭にあるモチーフとして使えるものには、野菜(ニンジン・ジャガイモ・玉ねぎ・ピーマン等)・果物(リンゴやレモン等)・調理道具・食器や一般的な生活用品等も、初心者の人には適しています。

これらの形は比較的単純で、光と影の関係も捉えやすいため、基本的なデッサンの技術を学ぶのに適しています。

(2) 観察力を養うモチーフの選び方

そもそもデッサンとは、私たちの見ている立体(3D)のモチーフを平面(2D)へ写し取ることを指しますので、観察力が非常に重要です。

日常的に見過ごしがちな細部にも注目し、それをスケッチブックや紙上に表現することで、よりリアルな作品が生まれます。

自然物や人のポーズなど、細部が多様で表現が複雑なモチーフを選ぶことで、観察力と表現力を同時に養うことができますが、鉛筆デッサン初心者の人は、既述していますように単純なモチーフから取り掛かりましょう。

花を描きたいと思われている人は、描き始めはとても時間がかかりますので、「生花」ではしおれてしまいます。

そこで、造花で構造が単純なものをモチーフとして選びましょう。例えば、白いチューリップや白いコスモスなどの、花びらが大きくて描きやすいものが良いでしょう。

この造花で3~5枚くらい描いて慣れれば、そのあとには「生花」でも良いはずです。くどいようですが、その場合には「時間との勝負」になることをお忘れなく。

尚、写真集やネットからのダウンロードや、スクリーンショットの画像でも、描けますのでご安心ください。ただし、実物を見て描く場合とは違って、しっかりと光と影を確認できないことは認識しておきましょう。

(3) チャレンジを含めたモチーフの進化

基本的な形状のモチーフからスタートした後、徐々に複雑なモチーフへと挑戦していくことは成長につながります。

建物の一部や複雑な機械、さまざまな表情を持つ人物など、多角的な観点から物事を捉えるトレーニングを積むことが上達を早めてくれます。

このように、モチーフ選びはデッサン技術の基礎を固めるだけでなく、アーティストとしての感受性や表現力を磨くための重要なプロセスです。

適切なモチーフの選定により、あなたのデッサンは新たな次元へと進化するでしょう。 そのためにも、徐々に複雑な形状の物へと進めていきましょう。

2 鉛筆デッサンの基本:材料と準備

鉛筆デッサンを始める前に、適切な材料選びと準備は非常に重要です。適切なツールを揃えることで、技術の向上はもちろん、作品の質も大きく向上します。

(1) 必要なデッサン用具の選び方

鉛筆デッサンには、さまざまな硬度の鉛筆が必要です。そして、最初に鉛筆を揃えるとすれば、同じメーカーの製品で、2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの合計7本あれば当面制作できます。

この、「同じメーカー」という点について説明を加えますが、メーカーによって若干濃さや描き味が異なるからです。また、どこででも購入できる点も考え合わせれば、次のような製品がオススメです。

ステッドラー、ファーバーカステル、三菱ユニ等です。因みに筆者は、9H~8Bまでは、ステッドラーを中心としてファーバーカステル、9BはREXEL CUMBERLAND、10Hと10Bは三菱ユニを使っています。

さまざまな鉛筆を用意することで、線の太さや濃淡を自在に操ることができます。鉛筆と、スケッチブックや紙の詳細については、下の関連記事も参照してください。

また、スケッチブックや紙質も作品の出来映えに大きく影響します。粗めの紙を使用すると、鉛筆の濃淡がより際立ちますので、中目のテクスチャーのスケッチブックを選ぶことをおすすめします。

関連記事:

(2) 描画環境の整備方法

まず、制作に取り組む際の環境としては、制作に集中するための、室温及び湿度やあなたのくつろげる音楽なども必要です。

そして、デッサンを行う際には、光の条件も重要です。自然光のもとで描くのが理想的ですが、それが難しい場合には、人工照明を使用して、均一で明るい環境を作り出しましょう。

ここで重要なことは、多くの方向から光が当たっていると、光と影の状態をハッキリと観察できなくなりますので注意が必要ですが、通常の室内の照明であれば問題ありません。

しかし、もっと光と影の状態を的確に観察したいとおっしゃる場合には、あなたの部屋のデスクの上にある「自在に動くスタンド」でモチーフを照らし、部屋の明かりを消して制作する方法もあります。

また、作業スペースは広めにとり、必要な道具が手に取りやすいように整理しておくことも重要です。

ところで、鉛筆デッサンや鉛筆画に対しての取り組みが、まったく初めての人には、絵画教室をおすすめします。モチーフもイーゼルとイスもあるからです。そこで、基本部分だけを教えてもらいましょう。

週に1回通うとして、半年~1年も通えば充分です。講師に、毎回手を加えてもらっているうちに、あなたは絵画教室をやめられなくなってしまうからです。その後は、「構図の本」を1冊購入して独学で学習しましょう。

尚、下の作品の制作では、パイプハンガーに釣り糸(透明なテグス)で傘を吊り、スポットライトを当てて制作しました。その際に、柄の部分の影に面白みを感じたので、その影もそのまま描き込んでいます。

(3) 鉛筆の手入れと保管方法

鉛筆デッサンで使用する鉛筆は、常に良い状態を保つ必要があります。使用後は鉛筆削りで先を整え、常に鋭い状態に保つことが重要です。

また、鉛筆やその他のデッサン用具は湿気から保護するためにも、適切なケースやポーチに収納し、直射日光の当たらない場所に保管しましょう。

因みに、筆者は、上の画像にもありますように、100円ショップで書類入れを購入して、中にバンダナを敷き、制作道具一式を収納しています。

これらの基本的な準備を整えることで、鉛筆デッサンの技術を存分に発揮して、より表現力豊かな作品を創出することが可能になります。

初心者の人もこれらの準備を念入りに行うことで、デッサンの基本をしっかりとマスターすることができるでしょう。

3 基本的な鉛筆の持ち方と描き方

鉛筆デッサンの技術を向上させるためには、適切な鉛筆の持ち方と描き方をマスターすることが重要です。

これらの基本を押さえることで、描画時のコントロールが向上し、表現の幅が広がります。

(1) 適切な鉛筆の持ち方

最初の大きな輪郭を捉えるデッサンにおいては、鉛筆を持つ基本的な方法は、人差し指、中指、親指の三点で支える持ち方で、安定感がありながら自由度も保てる方法がベストです。

尚、鉛筆を寝かせ、幅広い線で変化をつける描き方もあります。次の4つの画像の、一番下の画像がその持ち方です。

出典画像:リアル絵の基本 リアル絵・デッサンの鉛筆の持ちかた

(2) 線の描き方の基本

描き始めの、全体の輪郭をデッサンする際には、Bや2Bを使って描きますが、大きな輪郭を描く際には、肩・腕・肘・手首を使って、大きな動作で描くことがポイントです。

指先だけでなく、より流れるようなスムーズな線を描くことができます。この時には、既述していますように、鉛筆を人差し指、中指、親指の三点で持ち、優しく大きく輪郭全体の線を描きます。

そして、その際には、リラックスして、全体のバランスを取ることだけに集中して制作していきましょう。

優しく描いても、はっきりと描くことのできるBや2Bは、消す時にも簡単に消すことができます。はっきり見えて、消しやすいということが重要なのです。

線を描く速度も重要で、速く描くことで自然で力強い線が、ゆっくりと描くことで細かく繊細な線が表現できます。練習を重ねることで、これらの技術が自然と身につきます。

大きな動作で、全体の輪郭線を描いていく内に、やがて「この線だ」と思える線に出会えますので、その要領で全体の輪郭をとり、不要な線は「練り消しゴム」で整理しましょう。

その次の段階では、鉛筆の持ち方を「文字を書くときの持ち方」に変えて、描き進んでいきます。

また、ここで、改めて輪郭を取る際には、それまでBや2Bを使っていた場合には、2段階明るい色で優しく形を整えましょう。Bや2Bのままでしっかりと描き込んでしまうと、自然な印象が薄れてしまうからです。

つまり、当初2Bでデッサンしていたとすれば、HBで形を整えるということです。Bの場合には、Hでおこなうということです。

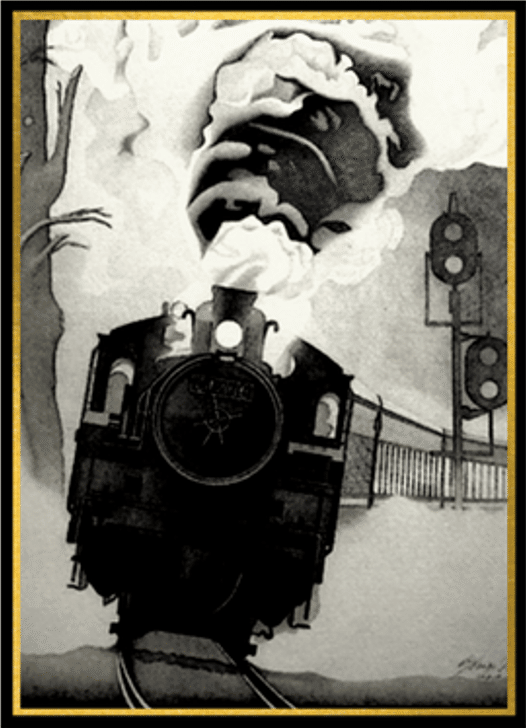

(3) さまざまな線の効果

デッサンにおいては、さまざまな種類の線を使い分けることが重要です。例えば、軽くて細い線は遠くのモチーフを表現するのに適しており、重くて太い線は近くのモチーフや影の部分に適しています。

実際に、遠い景色などは、近くの景色よりも薄れていますので、このような使い方をします。

これは、空気遠近法と呼ばれていますが、このように線の性質を変えることで、作品に奥行きやリアリティを加えることができます。

鉛筆の持ち方と描き方の基本をしっかりとマスターすることで、鉛筆デッサンの技術全般が向上します。初心者の人はこれらの基礎から始めて、徐々に自分のスタイルを発展させていくと良いでしょう。

4 影の表現方法とその重要性

デッサンにおいて影の表現は、作品に写実(リアリズム)と立体感を与えるために非常に重要です。影を適切に描くことで、物体の形、光の方向を表現することが可能になります。

(1) 影の基本的な描き方

影を描く際には、まず光源を意識することが重要です。光がどこから来ているのかを理解することで、影がどの方向にどのように落ちるのかが決まります。

一般的に、影は光源の反対側に最も暗くできます。光が強い位置の影は濃くできると同時に、例えば外から室内に入ってくる光は、部屋の中に入っていくにしたがって、徐々に弱まってきます。

部屋の中へ行くにしたがって、影のエッジは弱まった表現が必要であることも気に留めておきましょう。例えば下の作品画像のような感じです。

そして、影を描くときは、鉛筆を軽く持ち、影のエリアを大まかに塗りつぶしてから、徐々に暗さを増していく方法が基本です。

尚、黒いB4サイズくらい「下敷き」を1枚用意して、その上に各種モチーフを乗せて描くと、きれいな反射を得ることができますので、オススメです。

(2) 影のグラデーション(階調)の作り方

影のリアリティを高めるためには、グラデーションが非常に重要です。影を一様に暗くするのではなく、影の中でも明暗をつけることで、より立体感のある表現が可能になります。

これを実現するには、異なる硬度の鉛筆を使用して影の深さを調節すると良いでしょう。

例えば、影の最も暗い部分には4Bの鉛筆を使い、徐々にHBへと移行していくことで、自然なグラデーションを描くことができます。

尚、静物などを描く際には、静物が接地している部分が一番濃いことも認識しておきましょう。仕上がり時には、あなたの手持ちの一番濃い4Bで、しっかりと接地させてあげましょう。

(3) 影のコントラスト(明暗差)と作品への影響

影のコントラストを適切に表現することは、デッサンの表現力を大きく左右します。

強いコントラストは、ドラマティックで力強い印象を与える一方で、ソフトなコントラストは穏やかでリアルな雰囲気を生み出します。

描きたいシーンやモチーフに応じて、影のコントラストを調整することで、作品の雰囲気を大きく変えることができます。

影の表現をマスターすることは、鉛筆デッサンや鉛筆画の技術を向上させるだけでなく、作品に深みと情感を加えるための重要なステップです。

影を通じて物語を語り、視覚的に感動を与えることが、デッサンアーティストとしてのあなたの力を示します。

5 素材ごとの描き分け技術

鉛筆デッサンや鉛筆画において、異なる素材をリアルに表現する技術は、作品の質を格段に向上させる要素です。それぞれの素材が持つ独特の質感や特性を捉えることが、写実的な描写には不可欠です。

(1) 金属の質感の描き方

金属はその光沢と反射の特性を捉えることが重要です。鉛筆で金属を描く際は、非常に細かい線で光のハイライトを表現し、その周囲には暗い影を置いてコントラストを強調します。

そして、滑らかな質感を出すために、鉛筆を傾けて広い面で陰影をつける技術も効果的です。

また、あなたの制作する画面上で、その中のモチーフに他のモチーフの光が映り込んでいるような描写をリアルに行えると、より一層観てくださる人の視線を集められます。例えば、下の作品のようなことです。

(2) 木材の質感の描き方

木材の特徴は、その繊維の流れと質感にあります。木目の線を描くときは、軽くて柔らかい線を使用して自然な流れを表現します。

木の種類によって木目の密度や方向が異なるため、観察を重ね、それぞれの特性に合わせて線を調整することが必要です。 先ほどの「金属の質感の描き方」のところにある画像を参照してください。

(3) 布の質感の描き方

布の質感を表現する際は、そのしわやたるみをリアルに描くことがポイントです。布の種類に応じて、線の強弱や間隔を変えて、柔らかさや厚みを感じさせる描き方をします。

例えば、薄手の布は細い線で繊細に、厚手の布はより太い線で力強く表現します。

(4) ガラスの質感の描き方

ガラスは透明感と輝きが求められる素材です。光と影を巧みに使い分け、反射や透過する光の効果を表現することが重要です。

クリアな線で鋭いエッジを描き、部分的に強いハイライトを加えることで、ガラス特有の冷たさと硬さを演出します。

これらの素材ごとの描き分け技術を習得することで、鉛筆デッサンや鉛筆画の表現の幅が広がり、よりプロフェッショナルな作品創りに繋がります。

各素材の特性を理解し、それを如何にしてスケッチブックや紙上に再現するかが、アーティストとしての技術向上に繋がるのです。

尚、ガラス製品を描く際には、練り消しゴムを使った「光を描く方法」を知っておくと制作がしやすいです。興味のある人は次の関連記事も参照してください。

関連記事:

https://pencil-drawing.com/5196.html

6 作品を引き立てる構図のコツ

デッサンにおいて構図は、視覚的な印象を左右する重要な要素です。効果的な構図を選ぶことで、作品の魅力を最大限に引き出し、観てくださる人の注意を惹きつけることができます。

(1) バランスを考えた配置

構図の基本は、画面内のバランスです。主題(主役のモチーフ)を中心に配置しすぎると単調になりがちですが、あえて中心から外した配置することで、動きを作品に加えることができます。

また、画面の各種分割法を利用することで、自然でバランスの取れた配置が可能になります。これは画面を各種分割し、その交点に焦点を置く方法です。

尚、あなたが、ここから新たに鉛筆デッサンや鉛筆画に取り組む場合には当面、構想を練ることも、構図の導入を考えることも必要なりません。

それらは、あなたが楽しく10作品くらい描いた後で、鉛筆デッサンや鉛筆画に慣れて来てから考えるようにしましょう。なぜかと言えば、最初からいろいろ考えてしまうと前に進みにくくなってしまうからです。^^

やがて、あなたが制作に慣れてきましたら、「構想を練る」「構図を導入する」ことにも取り組んでいきましょう。

構図にはたくさんの種類がありますが、この記事の最終部分に関連記事を掲載していますので、参照してください。あなたが当面使うべき5種類の構図も用意してあります。

(2) フレーミングと視点の利用

作品のフレーミングは、その作品が語る物語を強化します。例えば、窓枠やドアの枠を利用して、あたかもその枠の中から覗いているかのような視点を提供することができます(「垣間見る」という構図です)。

これにより、観てくださる人は作品に深く引き込まれることでしょう。視点の高さや角度を変えることでも、視覚的な興味をさらに増すことが可能になります。

(3) 明暗のコントラストを活かす

構図をさらに際立たせるためには、明暗のコントラストを効果的に使用することが重要です。

暗い背景に明るい主題(主役)を配置することで、主題が前面に出てくるような効果が得られます。また、逆の場合には、主題(主役)が背景に溶け込むような優しい印象を与えることができます。

(4) 動きを表現する線の流れ

作品内での線の流れは、視線の誘導に役立ちます。

例えば、曲線を用いることで自然な流れや動きを作り出し、視線を画面内で自然に動かすことができます。直線を使用することで、強い印象や力強さを表現することも可能です。

これらの構図のコツを意識することで、あなたのデッサンは一層魅力的なものになります。観てくださる人を引き込む構図は、単に美しいだけでなく、感情的な反応を引き出す力も持っています。

7 よくある失敗とその対策

デッサンを学ぶ過程で避けられないのが、初心者がしばしば陥る一般的な失敗です。これらの失敗を理解し、適切な対策を講じることで、技術の向上を加速させることができます。

(1) 比例の誤りとその修正

デッサンにおいて物体の比例を正確に捉えることは、作品全体のリアリズム(写実)に影響します。特に初心者は、部分的に見てしまいがちなため、全体のバランスを見失いやすいものです。

これを防ぐためには、制作を数回中断して作品から数歩後ろに下がり、全体のバランスを確認することが有効です。また、簡単なグリッド(枠)線を使って物体の位置を定めるのも一つの方法です。

(2) 過剰なディテール(詳細)の追加

デッサンでよく見られるのが、必要以上にディテールを加え過ぎることです。これによって、作品がごちゃごちゃとしてしまい、主題からの注意をそがれることがあります。

対策としては、最初に大まかな形を捉え、徐々に細部に移る手順を取ることが重要です。ディテールは主役や準主役などの、作品の一部分に集中させ、他はあえて抑えることで、視覚的な焦点を明確にします。

つまり、はっきり言えば、 主役や準主役以外のモチーフには「意図的に手を抜く」ことも必要だということです。脇役のモチーフが複雑な形や柄があっても、何となくわかる程度に簡略化して表現するのです。

あるいは、主役や準主役には明確な「ハイライト」を施して、それ以外の脇役などのモチーフには、「ハイライト」を抑えて描くことによって、主役や準主役を引き立てる手法もあります。

(3) 不適切な光と影の使用

光と影を適切に表現することは、デッサンにおいて非常に重要ですが、光源の方向が不明瞭だったり、影が不自然であったりすることは問題点になります。

この問題を解決するためには、実際の光源を確認し、それに基づいて影を落とすことが重要です。また、自然な影のグラデーション(階調)を学ぶことも役立ちます。

(4) 描画技術の一貫性の欠如

技術の一貫性を欠くこともまた、初心者にとっての問題点です。特に異なる硬度の鉛筆を使い分けることなく、同一の鉛筆で、同じような圧力で描くことが原因で起こります。

一貫性を保つためには、鉛筆の硬度(種類)と圧力を意識的に変える練習を積むことが必要です。さまざまな線の質を試し、それぞれの効果を理解することが役立ちます。

これらの一般的な失敗を認識し、それぞれに対する具体的な対策を講じることで、デッサンスキルの向上につながり、より完成度の高い作品を創出することができます。

8 まとめ

この記事は、鉛筆デッサンの基本から応用技術まで、初心者から中級者まで役立つ内容を網羅しおり、次のように箇条書きにまとめました。

デッサンのモチーフ選び: モチーフはデッサンの基本であり、初心者は形が単純で観察しやすい物体から始めることが理想です。観察力を養いながら徐々に複雑なモチーフへと進むことで、描画スキルが向上します。

必要なデッサン用具とその準備: 適切な鉛筆の選択、質の良いスケッチブックや紙、そして自然光または適切な人工照明の下で描くことが重要です。また、鉛筆の正しい保管方法も作品の質に影響します。

基本的な鉛筆の持ち方と描き方: 人指し指・中指・親指で優しく持って制作当初のデッサンを行うことうことで自然な線が引けるようになります。

影の表現技術: 影はデッサンに深みと立体感を加えるために不可欠です。光源を意識して正確な影を描くことで、作品にリアリティを与えます。

素材ごとの描き分け: 金属、木材、布、ガラスなど、異なる素材の質感を正確に表現することが、リアリスティック(写実的)なデッサンには欠かせません。

効果的な構図の導入: 制作に慣れて来ましたら、バランスの取れた構図、適切なフレーミング、明暗のコントラストを活用して、作品に魅力を加えることを考えましょう。

一般的な失敗と対策: 比例の誤り、過剰なディテール(詳細)、不適切な光と影の表現、描画技術の一貫性の欠如など、初心者が陥りやすい問題とその対策を理解することで、スキル向上に繋がります。

これらのポイントを意識し、練習を重ねることで、あなたの鉛筆デッサンや鉛筆画は次のレベルへと進んでいけるでしょう。

尚、あなたが鉛筆デッサンや鉛筆画に取り組む際に、「制作する以上は各種展覧会や公募展にも出品したい」と考える場合には、たとえモチーフを上手に描けたとしても入選できません。

その理由は、あなたが制作する画面全体を使い切って、魅力的な作品に仕上げなければ、観てくださる人や審査員の心をつかむことはできないからです。

そのためには、制作する以前に、充分な構想を練り、しっかりとした構図を導入する必要があります。これらのことに興味のある人は、次の2つの記事も参照してください。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

いいなと思ったら応援しよう!