大河べらぼう鑑賞◆黄表紙の登場間近!? キーワードに大注目◎

大河べらぼう。

第六回「鱗剥がれた『節用集』」が放送されました。

皆さん仰ってますが、毎回のタイトルがとてもいいですよね。鱗形屋の偽板工作がばれてしまったことを、屋号にかけて「鱗剥がれた」とはまさにぴったり!

今回は、鱗形屋の「改(あらため)」として抱えられた蔦重が、つまらないと飽きられている青本をどうにかして面白くできないものかと、鱗形屋の主人・孫兵衛とあれこれアイデアを出し合うシーンが印象的でした。

おじいさんが赤本を江戸向けに作り替えたことや、赤本を読んで大きくなった人がまた本を楽しめるようにと青本を出すようになったことなどを、孫兵衛は照れるように誇らしげに語っていましたね。

本へかける愛情は本物。本物であるだけに、店を立て直そうと手を出した「節用集」の<偽板>で御用となってしまったのはなんとも切ない…。

それにしても、素晴らしいのはそんな二人の会話の中はもちろん、作品内の随所にちりばめられた地口や、黄表紙を想起させる言葉の数々。これが江戸の雰囲気を作る遊びとなり今後の伏線となって、ストーリーが盛り上がっていく。この手法こそ、まさに黄表紙そのものではありませんか!

今回は、そんな言葉に注目。私的に心が躍ったキーワードを紹介したいと思います。

「金々先生栄華夢」への伏線

まず出てきたのは、「金々野郎」。

当時は、裾を長く引きずるファッションや、疫病本多と呼ばれる額を大きく剃り上げ髷を細く結い上げた、独特のヘアスタイルが流行していました。

しかし、何事もやりすぎはかえってダサい。キザなイケメンぶったところで、会話や行動にいかにも余裕がないところが透けてしまうと失笑を買ってしまう。

ドラマ内でも、長く引きずりすぎた裾を自分で踏んづけて転んでしまったり、知ったかぶりで花魁と新造を間違えるなど、ドジを踏む「金々野郎」が登場していましたね。

この金々野郎を主人公にした話が、「金々先生栄華夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)」という作品です。

ドラマ内では、蔦重と鱗形屋がアイデアを出していましたが、実際に安永四年、鱗形屋から恋川春町という武士によって新しいタイプの青本(これがのちに黄表紙と呼ばれるようになる)として売り出されることになります。

何が新しいのか、それは蔦重が現状の青本に足りないといっていた、「今」を楽しめる大人の男性向けの本だったということです。まさに、次郎兵衛兄さんも読みたくなる「つまんなくない本」、それが黄表紙。

※ちなみに孫兵衛が蔦重に「絵と文を描ける人物には心当たりがある。団扇絵を描いて糊口をしのいでいる者」というのが、まさに春町のことだと思われます。

「金々先生栄華夢」の内容は?

「金々先生栄華夢」の内容は、大店に就職し、出世してこの世の楽しみを極めてやろうと田舎から江戸に出てきた金村屋金兵衛という男が、途中で立ち寄った粟餅屋で餅ができる間についうたた寝。その夢の中で、大富豪の跡取りに迎え入れられ、遊郭で豪遊しまくるという物語です。

最初は吉原で大金を使いますが、毎夜毎夜ではさしもの大富豪の蔵の金もやがて尽きてきて、吉原よりも安い深川へ、さらにカジュアルな品川へとだんだん落ちぶれてゆきます。

このお江戸三大ホットスポットの書き分けも見事なので、ぜひ原本を見てほしい。

とうとう最後は大富豪に愛想をつかされ追い出されたところで夢から覚めると、ちょうど粟餅ができたところでしたとさ。チャンチャン♪

粟餅といえば、ドラマ内で長谷川平蔵が蔦重に「濡れ手で粟餅」と言っていましたね。これはそのうち登場する「金々先生栄華夢」への布石でしょう。

※しかし平蔵、初登場回とうってかわってシゴデキ男になってましたね。かっこよく蔦重をなぐさめた後、ちょっと照れたところもよか橋でした!

「金々先生栄華夢」の元本で見るキーワード

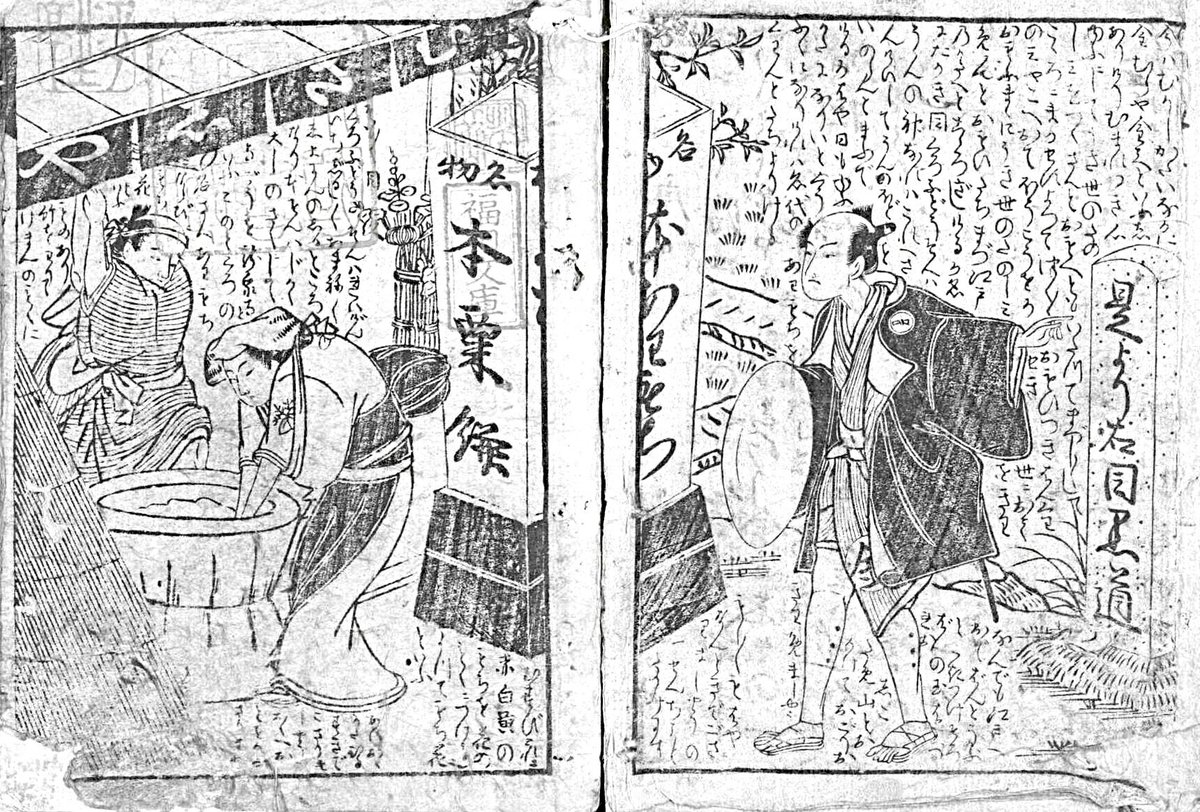

これは田舎から出てきた金々先生。粟餅屋を見かけたところ。髪はぼさぼさでもっさりしたイケてない格好ですね。

大富豪の跡取りに選ばれた金々先生。身なりも一気に垢抜けました。でもちょっとやりすぎ。

「髪は本多髷に結って、高級な黒羽二重を着用、帯はびろうどか博多織、風通もうる(インド産の織物で金糸銀糸を入れないもの)などと気取り、ありとあらゆるトレンドを取り入れている」のだそうです。

そしてそれを持ち上げ囃すのが、手代の源四郎たち。

そう、源四郎もドラマで蔦重と孫兵衛が話していましたね。悪い手代の代名詞・源四郎。「金々先生栄華夢」の中でも源四郎はやっぱり金々先生を裏切ります。

それから、「読者に分かりやすいように着物に紋を入れる」というアイデアも出ていました。見てください。金々先生には「金」、「源四郎」には「源」など、着物に名前の一字が紋のように入ってますよ!

これは、吉原へ続く日本堤を取り巻きの手代・源四郎たちと歩いているところ。真ん中の金々先生は、亀屋頭巾から目だけだし、八丈八端の羽織に縞ちりめんの小袖、役者染めの下着、細身の脇差を落とし差しにする、というまるで役者のようないでたち。

この亀屋頭巾は、「目ばかり頭巾」としてドラマ内に出てきましたよね。一般人なのに大げさすぎるファッション。

まさにこういうのが、おしゃれがわかっているようでわかってない「半可通」、いや「半可通」にそそのかされた「野暮天」かな。吉原という洗練された遊び場にふさわしい「通」ではないということです。

おわりに

ざっとこのように見てきましたが、今回の第六話がいかに「金々先生栄華夢」を意識したものか、お分かりいただけたと思います。

おっと、そういえばべらぼうのタイトル「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」も「金々先生栄華夢」に似ていますね。

きっと、蔦重の絶頂もどん底もある人生を金々先生になぞらえてつけられたタイトルなのだと思います。しかし過ぎ去ってみれば、粟餅ができあがるまでのようなほんの束の間のひとときのようだった……というような。

そうそう、ちらっと出てきた鈴木春信の「風流 艷色真似ゑもん」にもドキリ。

ますます、面白くなってきた大河べらぼう。

次回を楽しみにしていましょう!

◆紹介した「金々先生栄華夢」を読んでみたい方へ。

当時のレイアウトそのままにまるごと現代語訳した「黄表紙のぞき」をおすすめします。

「金々先生栄華夢」以外にも、黄表紙の代表作がたくさん読めますよ~!

続編もあります!大河べらぼうがもっと楽しくなること請け合い。