【社内報の作り方】感動するから絶対オススメ!座談会を開こう!

社内報を作っていて感動的な場面に何度か出くわしましたが、その多くが座談会でした。社内報の王道の手法ですが、ぜひ一度挑戦してみてください。

テーマは大きくていい

座談会はあくまで手法です。ではどういう時に役立つのでしょう。それは本質を炙り出す時だと考えます。例えば創業の精神、経営理念、仕事のやりがい、面白さなど、抽象的でいくつも解釈できるような、こういった大きなテーマです。参加者それぞれの哲学が個性として滲み、こちらの想定していた内容を軽々と超えていくことが多くあります。一方ある商品の売り方、のような具体的なテーマだと、割と想像できる範疇での答えになり、発見に乏しくなってしまいます。

大きなテーマ部署を越える

テーマが大きいと部署横断で人選することができます。これは大切なポイントで、部署による価値観の違い、カルチャーの違いが如実に浮かび上がり、ある時は発見があり、ある時は誤解が解ける。こうした場は社内報でしか設けられず、取材を超えたイベントとしての顔も持ち合わせています。座談会で初対面でも、熱い絆が生まれることは、これまでもたくさん目にしてきました。

勝手に話し出すわけではない

では座談会はテーマと人選さえすれば、後は勝手に話し出すかというと、そんなことはありません。司会進行役が必要です。編集者もしくはライターが担うケースがほとんどですが、中にはアナウンサーに依頼することもあります。座談会メンバーに偏りが無いよう、話を均等に振っていく役割で、これは2名の対談でも同じです。誌面にするとき、司会の台詞を外し、さも座談会メンバーだけで話しているように編集することはありますが、司会無しの座談会はありえません。

事前アンケートは必須

司会からすると、誰がどういうキャラクターで、意見の持ち主かが分かると、話の振り方も適切になります。事前のアンケートはマストと言えるでしょう。このアンケートですが、座談会で聞く質問事項だけではなく、人となりも記入してもらうとより良いでしょう。たとえば入社時期、これまでのキャリア、好きな食べ物、好きな言葉、尊敬する人など。もし参加者の中に共通項が見いだせたら、つまりイチゴが好きという人が2人以上いれば、こんな些細なことだけでも盛り上がったり、場が和んだりします。

順番は入れ替えてもよい

いざ原稿をまとめるとき、テーマが前後し、つながりが悪いことがあります。こうした場合は、大胆に話をテーマ単位で前後入れ替えてもよいでしょう。社内報の目的は、あくまでも議論された本質を伝えることであって、その場の再現性の高さではありません。とはいえ、あまりこういった入れ替えをやりすぎると、発言の趣旨が変わったり、出席者のパーソナリティが誤って伝わることもあります。よくテレビの編集で一部分だけが切り取られ、非常に悪い印象へ操作されるケースがありますが、同じことが起きてしまうので、こういった編集は慎重に、また編集後、発行前には座談会メンバーに確認するよういたしましょう。

まとめ

①大きく抽象的なテーマを決めましょう。

②人選をしましょう。

③座談会メンバーには事前にアンケートを配布し、回収しましょう。

④司会進行役を立てましょう。

⑤記事で伝えたいことを意識した編集にしましょう。

座談会は、社内報の記事作成のためだけでなく、出席者にとっては印象に残るイベントであり、また主催した側にとっても、たくさんの感動が得られる貴重な経験です。まだ試したことが無い方は、是非チャレンジしてください。

今回の一冊

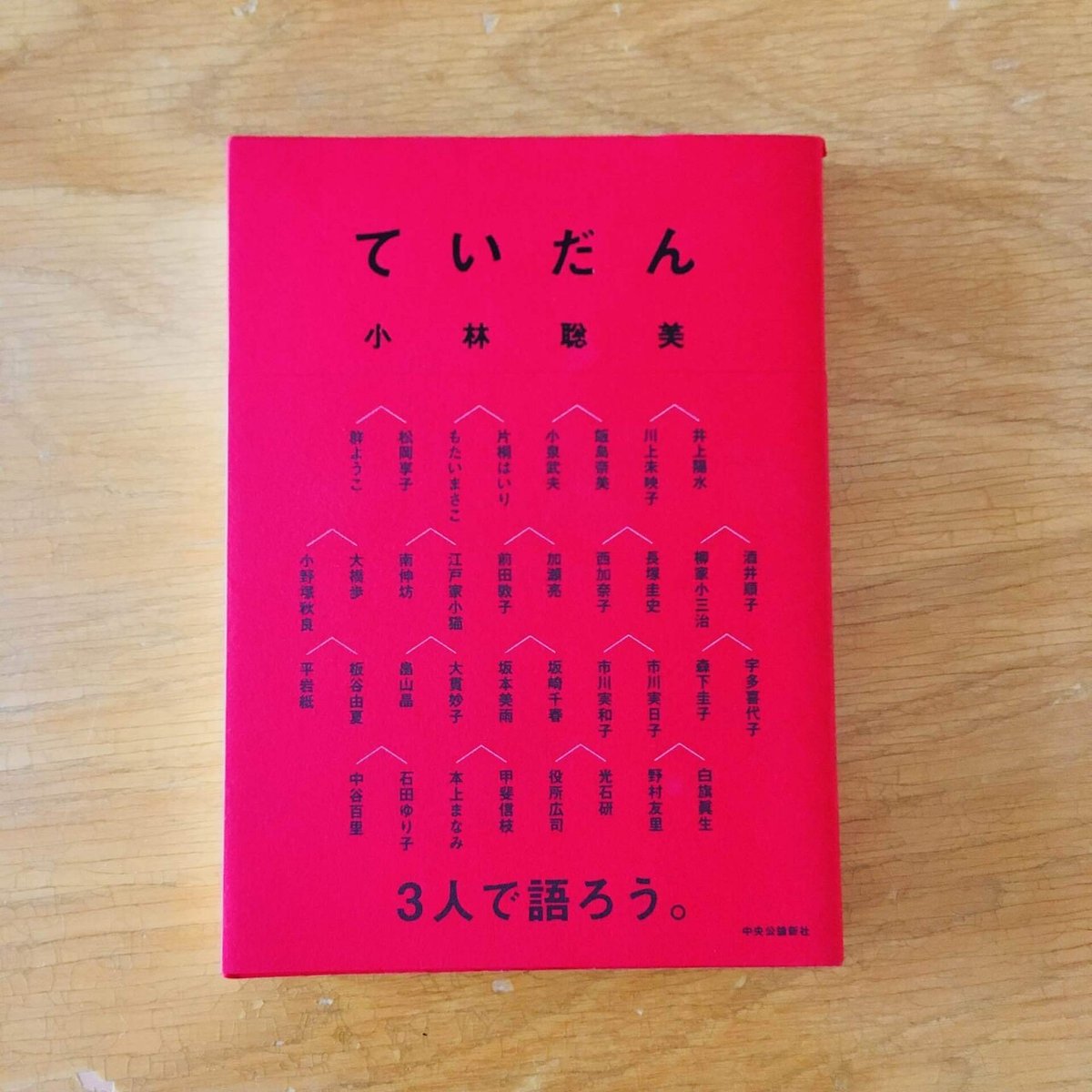

小林 聡美著

ていだん

小林聡美さんって、絶妙ですよね。お人柄なのか、このメンバーが集まることもすごいし、またその話一つ一つが楽しく、面白い。ナレーションを担当されていらっしゃるフジテレビ「ボクらの時代」も鼎談スタイルなのは単なる偶然でしょうか。それにしても、3人寄ると不思議と司会側と聞かれる側に分かれちゃうんですよね。今、集まって話す機会が本当に持てない時代ですが、それだけにこうした本を通して、その良さを再確認しています。ぶ厚くてもスラスラ読めるので、是非一読を。

いいなと思ったら応援しよう!