うれしくもふみの林に分け入てむかしの人にあひにける哉

久しぶりに訪れたある古本屋。いつものように安い紙物の詰まっている箱を物色していると、店の固定電話が鳴った。主人が受話器を取って話し始めた。

「もしもし、いつもありがとうございます。はい、◯◯番ですね、ちょっとお待ちください・・・在庫しておりました」

というような会話である。この店の目録が発行されて、そこから注文が入ったようなのだ。

小生もここの目録はもらっている。シンプルな文字だけの目録ながら、幕末から明治、戦前昭和あたりまでの、珍しい文献が、割り合いとお手軽な値段で出品されている、おろそかにできない目録なのである。ただし、そのため、これぞという本については、即座に注文しなければならない。早い者勝ち。主人の話だと、毎号、注文殺到になるタイトルがいくつかあるのだそうだ。

今回の目録も、当然、わが家にも届くはずなのだ。が、出かけるときにはまだポストにその影はなかった。同じ市内でも配達時間はかなり変わる。最近は普通郵便がスローになっていることもある。

注文の電話を切った主人が発送の用意を済ませたころに「目録、出たんですね?」と問いかけてみる。「え? まだ届いてませんでしたか、今年初めて、やっと出しました」。これまではだいたい二ヶ月に一度のペースで出ていたのだが、たしかに、しばらく滞っていた。

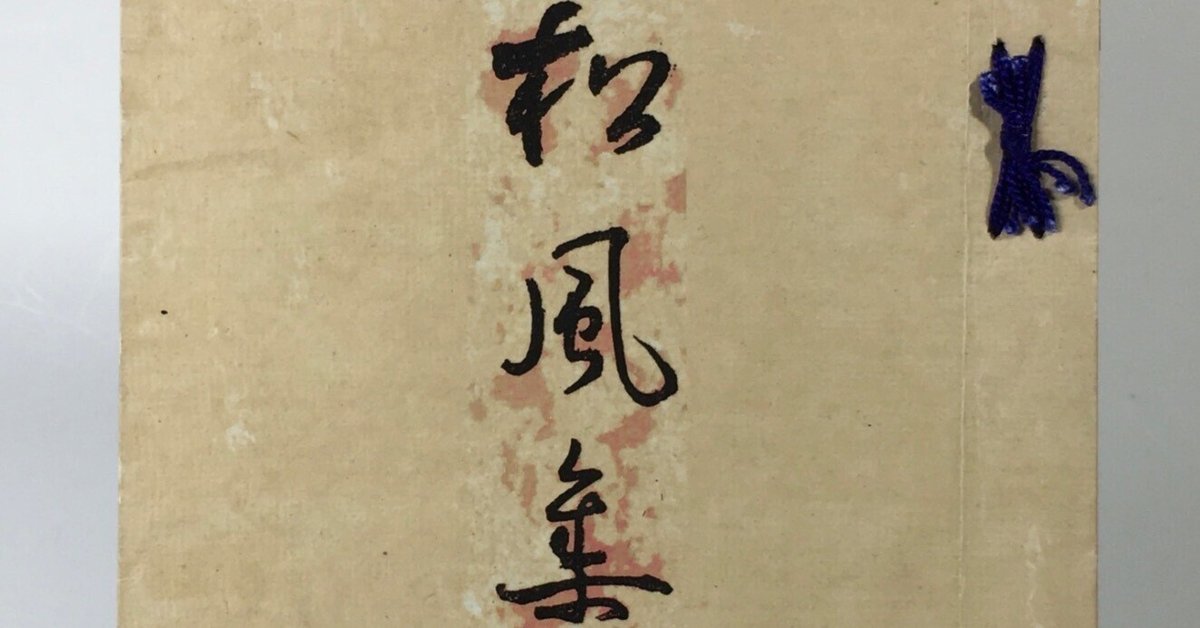

むろん、その場で一冊もらって立ったままザザーーッとチェック。そこから選んだのが本書である。案外珍しいような気がした。もう売れてしまっているかと思ったが、まだ誰も注文していなかったらしく無事入手。

帰宅していろいろ検索してみたところ、そこそこの希書のようである。これは自宅で目録を受け取っていたら、のんびり構えてしまって、買えなかったかもしれない。ラッキーというべきか。

宜野湾朝保あるいは宜湾朝保は以下のような人物である。

宜湾朝保 ぎわんちょうほ(1823―1875)

琉球(りゅうきゅう)王国末期の政治家、歌人。唐名を向有恒(しょうゆうこう)という。首里の門閥の出で、1859年(安政6)王国最高の政治的地位三司官(さんしかん)に就任した。明治維新となり明治政府が成立すると、琉球の帰属問題がクローズアップされたが、72年(明治5)政府はまず王国を廃して琉球藩の設置を宣言した。この施策を受諾した宜湾は琉球内の反明治政府派によりその政治責任を追及され失脚し、沖縄県の設置(1879)をみぬまま失意のうちに悶死(もんし)した。歌人としても多くの作品を残し、『朝保集』『松風集』などの作品集のほか、『沖縄集』の編者としても知られる。「いにしへの人にまさりて嬉(うれ)しきはこの大御代(みよ)に逢へるなりけり」は琉球藩設置を受諾した際の心境を即席でうたったものである。[高良倉吉]

宜湾 朝保(ぎわん ちょうほ、道光3年/尚灝20年3月5日(1823年4月15日) - 光緒2年/尚泰29年8月6日(1876年9月23日))は、琉球王国末期の著名な政治家で歌人。当時の正式な呼称は宜湾親方朝保。琉球の五偉人の一人。

小禄御殿の支流である向氏宜湾殿内(系祖・六世前川親方朝年)の12世。首里の生まれである。唐名は向有恆。父の宜野湾親方朝昆(唐名は向廷楷)は、尚育王時代の三司官であった。父が亡くなり、朝保は13歳で家をつぎ、宜野湾間切を領した。当初は、宜野湾の家名を名乗っていたが、1875年(明治8年)に尚泰王の次男・尚寅が宜野湾間切を賜り宜野湾王子と称するようになったため、宜野湾の名を避け、宜湾と称するようになった。

幕末は、鹿児島に使し、歌人の八田知紀に和歌を学び、帰琉して別業を営み、悠然亭と命じ、自分は松風斎と号し、歌を講じた。のち福崎季連と相携え、琉球歌壇の基礎を築いた。

例によって書物を詠んだ歌をいくつか抜き出してみる。旧漢字は改めた。

披書知古

うれしくもふみの林に分け入てむかしの人にあひにける哉

よさの海の天橋立ふミみれは神のみあとハ今も残れり

飛鳥のふみ残したる跡は我むかしにかよふつはさ也けり

書机

ふみ分てつくゑの島を来て見れは昔の人のすみか也けり

文机の上こす峯はなかりけりあたし国への果も見えつゝ

師の八田知紀と八田の師匠である香川景樹に寄せた歌もある。

八田翁の七十賀に寄桃祝

わかやとの桃の花さへ君かへん千世の林となりにける哉

香川大人の画像

君なくハ下す筏士いかにして本の道にハこきかへるへき

さやかにも紀の遠山の見ゆる哉君かひらきしみちの光に

香川翁の忌に寄藤懐旧

いにしへをしのふ涙の雫さへひまなくかゝる藤浪のはな

なき跡の松に懸りて藤の花残るやおのかみさをなるらん

上記のようにコトバンクは《沖縄県の設置(1879)をみぬまま失意のうちに悶死した》と断じているが、本書の略伝には次のように書かれている。書画を友としてのんびり暮らした……内心はどうだったか分からないにしても。

物議沸騰為ニ時論ノ容レサル所トナリテ終ニ要職ヲ退キ悟性亭ヲ邸内ニ結ヒ書画ヲ友トシ明治九年ヲ以テ五十四歳ニシテ世ヲ辞ス其著作多ク散佚シテ伝ラス和歌数百首ノ外詩稿数篇上京日記等ヲ存スルノミ

定めなき事はかりして中々に夢ハなきよのこゝち社すれ

沖縄もこのとき独立していれば(可能性はあった?)、その後の歴史はすっかり変わったに違いない。最後に編者の護得久朝置(ごえく・ちょうち)について引いておく。

1827~1908(尚24.4.4~明治41.1.15) 歌人。宜湾朝保の門下。琉歌結社、花月吟社を主宰。唐名・向起龍。越来間切総地頭や真和志平等総横目、国学奉行等を務めた。宜湾朝保の没後、その私家集『松風集』を出版。