最近の文庫本やコミックスを並べた何の変哲もない町の古本屋だったが、表の均一棚にはたまさか黒っぽい初版本の意外な掘り出し物があらわれる

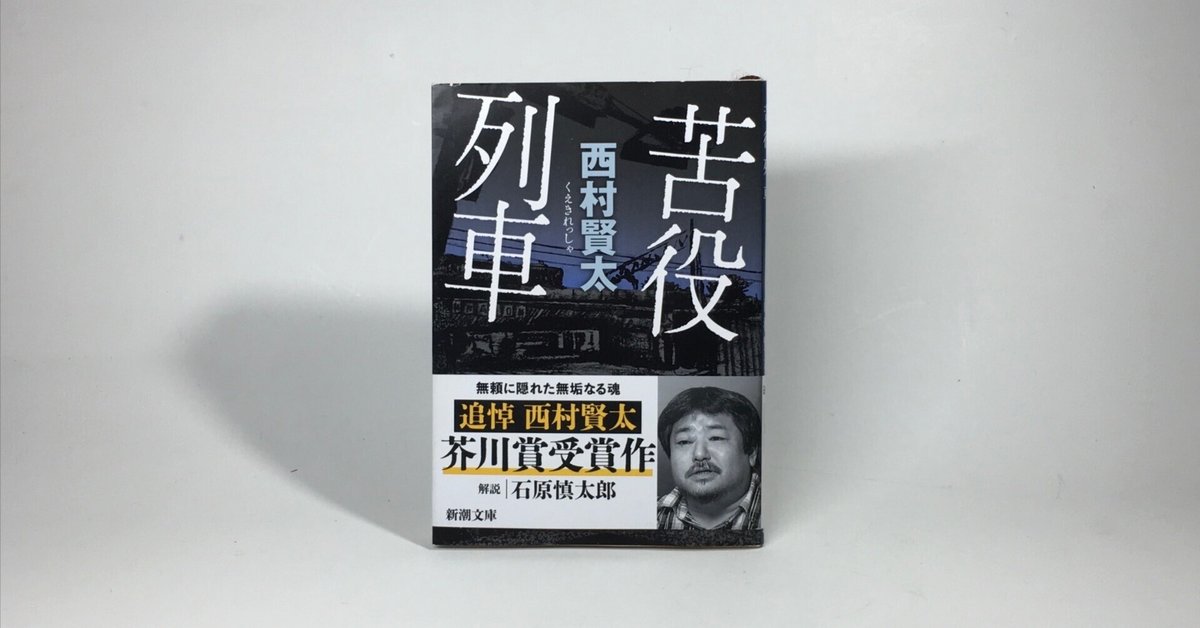

西村賢太『苦役列車』(新潮文庫、令和5年7月20日13刷)読了。表題作「苦役列車」は2010年下半期芥川賞受賞。もう一篇「落ちぶれて袖に涙のふりかかる」も収録されている。「苦役列車」はよく書けている。しかしながら、古本数寄者としては後者がはるかに面白い。

2009年、作者が第35回川端文学賞候補になっている時期、ひどいギックリ腰からようやく歩けるようになって赤羽の病院へ行った帰り、ふと、近くに古本屋があったことを思い出す。そこの店には因縁、いやジンクスのようなものがあった。

二年前、野間文芸賞の候補になったとき【2007年(平成19年)『暗渠の宿』で第29回野間文芸新人賞受賞】この店に立ち寄ったところ、均一棚に講談社の創業者である野間清治の著書『世間雑話』(1935)を見つけた。

本来ならば古書展で見かけたとしても、おそらくは手に取ることはない類の書籍である。しかし折も折だけにちょっとしたシンパシーを感じてしまい、売価も僅か百円だったのでつまんできてみると、翌日、この人の名を冠したその新人賞に番狂わせが生じて、あっさり当選するかたちに相成ったのである。

その翌月、芥川賞の候補に挙がった。ゲンをかつぐ意味合いで、またもや一夜その店へ足を運び、均一棚で芥川龍之介の著作を探したところ、どうしたわけか文庫本一冊見当たらなかった。案の定、あっさりと落選した。そんな因縁を思い出しては矢も盾もたまらず、腰は痛いが、顔に脂汗を浮かべて足を引きずりながらその店へ向かった。

文庫本の棚を見終わり、我知らず血走ってきた目をもう一方の単行本の並ぶ棚に移したとき、すぐと求めていた作者の名が彼の網膜に飛び込むように入ってきた。『みづうみ』の色褪せてくたびれきった、函の欠けている裸本がそこにあった。昭和三十年の初版から、三刷目の重版本である。古書の値打ちとしては到底価格のつけようもない、本来廃棄用となる類の一冊だが、今の貫多にとり、これは全く大吉のお御籤を引いたも同様のことであった。いや、それ以上に、一枚しかない川端賞の当たり籤を引き当てたも同然の思いであった。

もう一冊、堀木克三『暮れゆく公園』(私家版、1966)という珍しい本も見つけてホクホクとバス停へ向かい、バスが到着するまで堀木の本を読むのだが、まったく感心できないつまらない内容であった。《だが、或る意味資料的に貴重であり、多分に入手しにくい本なだけに、近代文学書の専門店なら一万五千円ぐらいの値を付けるに違いなかった》(p152)。このような本を出版した堀木の心中や身の上をあれこれ想像しながら、自らもそうなるのではないかという異様に鮮明な実感とともにうそ寒い恐怖を覚える。

さて、川端賞をジンクス通り得られたのかどうか、はラストまで読んでもらえば分かる(ウィキペディアを見ても分かりますが)。ということでこの古本屋が実在するのかどうかが、非常に気になって、『古本屋名簿 古通手帖2011』(日本古書通信社、2010)を取り出した。赤羽駅付近には古本屋が二店ある。赤羽一丁目に紅谷書店、赤羽西一丁目に平岩書店。

だが、その瞬間貫多は、背後の少し先、ヨーカ堂の裏手辺に小さな古本屋があることをひょいと思いだす。

いったい近代文学の古書好きな彼は、平生道すがらにそうした店に出くわすと条件反射的に飛び込んでいって、その手のものがないかひととおり棚に目をさらさぬと気が済まぬ性分にできていた。かつ、そこの店内こそゾッキの成人雑誌やエロDVDをメインに、最近の文庫本やコミックスを並べた何の変哲もない町の古本屋だったが、表の均一棚にはたまさか黒っぽい初版本の意外な掘り出し物があらわれる為に、寛多の古書店地図においては準パトロール先の一軒に組み込まれている場所である。

《ヨーカ堂の裏手辺》とあるからには赤羽西一丁目の平岩書店で間違いないだろう。ちょうど西村賢太と同じ頃、古本屋ツアー・イン・ジャパンの小山力也氏もこの店を訪れてスゥイング感のあるレポートをしてくれている。

2009年05月11日

●赤羽「平岩書店」

駅西口、ロータリーの奥にあるイトーヨーカドー裏手『弁天通』の先にお店はある。歩道を店に近付いて行くと出迎えるのは、敷地から路上に飛び出さんばかりの大量の本!入口両脇の大きい壁棚と三台のラック、三本の棚…何よりも凄いのは、台車にドッサリと横積みされた単行本!見ているだけでギシギシ音が聞こえてきそう…緩々と動き出したりしないだろうか…。その横にも横積み雑誌満載のラックが…細いフレームにこの量は暴力的ですらある。雑誌・単行本・コミックが大体100円の安値で。壁棚には100均の単行本と文庫本が詰まっている。店内よりこちらの方が古い本となっているようだ。下段には多様な文芸雑誌も。棚や積まれた本はキレイに整頓され、乱雑さはまったくない。

5/11東京・赤羽「阿南古堂」再び…のはずが二店!

http://furuhonya-tour.seesaa.net/article/392484748.html