「野人」はどう読む?

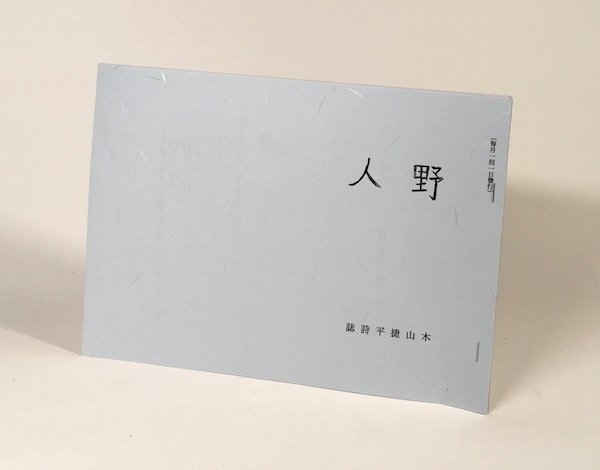

『野人 木山捷平詩誌』という愛らしい冊子を頂戴しました。これは姫路文学館で開催されている木山捷平展に合わせて某氏が作られた限定三十部の私家版冊子です。木山が姫路で小学校の教員をしていたときに発行していた詩誌『野人』五輯(昭和2年7月〜昭和3年1月)をこの一冊にまとめ、解題を付した内容です。木山ファンにはこたえられない、ふふふ。

もちろん、現物の『野人』も姫路文学館には展示されていますし、それらを複製した五冊も手に取って見られるようになっていますので、ご興味のおありの方はぜひ出かけてみていただきたいと思います。

展示室で私もこの『野人』はどう読むのかなと頭をひねっていたのですが、本書解題においても読みについての考察が行われています。

ここで『野人』の読み方に触れておきたい。一般的には「やじん」と音読みされるのが普通で僕もずっと「やじん」と読んでいた(といってそれを口に出す機会はほとんどなかったのだが)。だが当時の木山のことを知れば知るほど彼には「やじん」といるようなワイルドさもなければ、野生的な人間になりたいと思っていたふうにも見えないことがわかってきた。

『野人』に限らず木山捷平の作品の題名にはどう読んだらいいのかわからにものがいくつかあって、その最たるものが昭和十五年に出た小説集『昔野』だろう。普通に訓読みすれば「むかしの」だが、後記には「なつかしの」と読んでもいい[6字傍点]ようなことが書かれている。姫路を離れた昭和四年に出した第一詩集は『野』で、これはやはり「の」と読むはずである。ということからも『野人』は「やじん」と読むのがふさわしくないことがわかってくる。詩人の岩阪恵子さんも同じようなイメージを持たれていて「ののひと」と読むほうが似合っているのではと書かれていたが同感。とはいえ僕はある時期から「のびと」と読むようにしている。

なるほど! おもしろいですね。ただ、発行所は「野人社」となっています。これは「ヤジンシャ」の方がぴったりするような気もします。もちろん「のびとシャ」ではダメだとは思いませんが、漢語の「野人」は庶民であり、田舎者であり、真心のある人も意味します。典拠は古く孟子や論語に出ています。詩集の内容からしても素直に「やじん」と読んでおくのがいいのかなと愚考したりしています。