書写上人の事、室の遊女の事

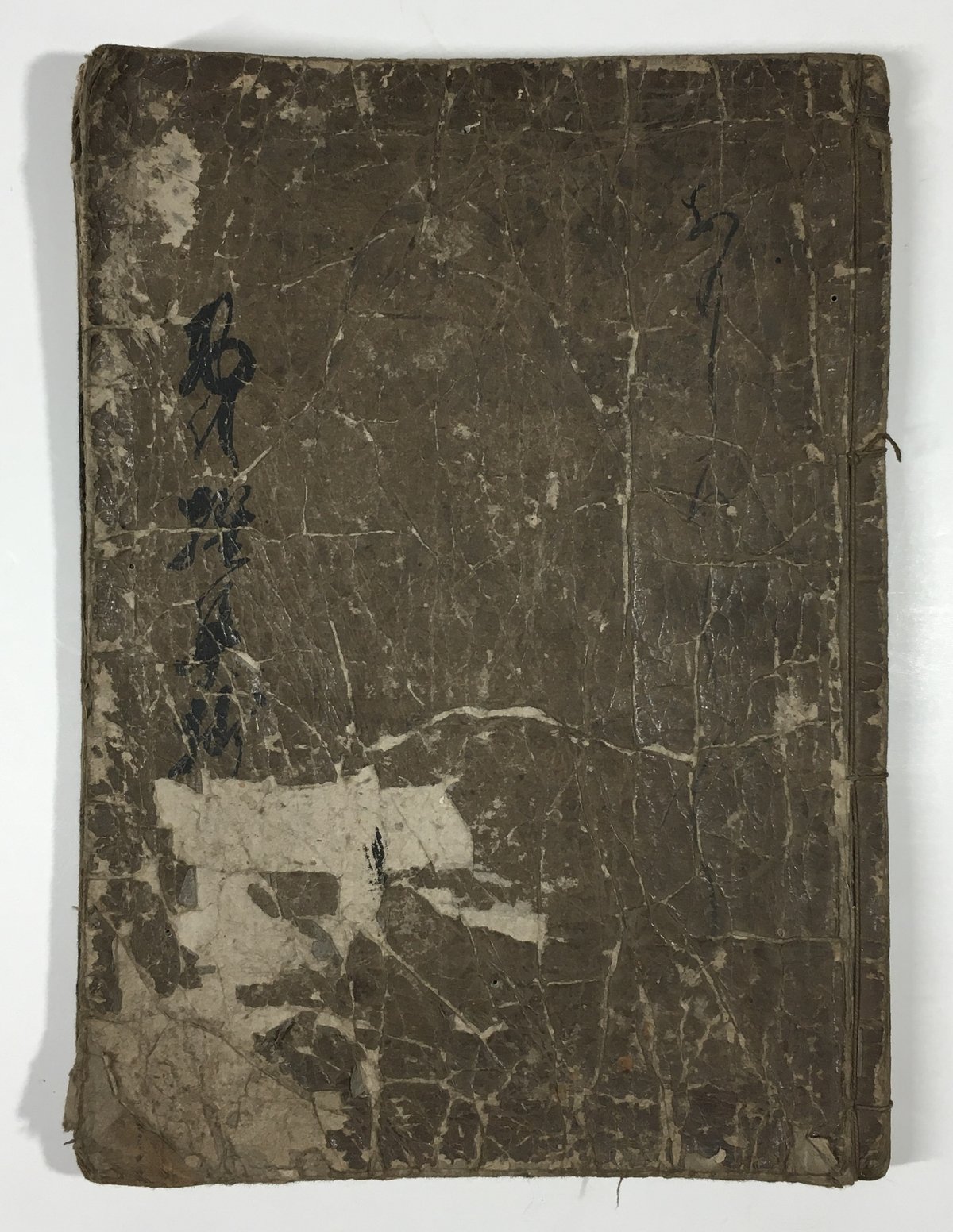

和本の紹介が続くが、『西行撰集抄巻第六』をやはり京都百万遍古本まつりの和本均一コーナーにて入手した。実は2023年の春にこの『西行撰集抄』九冊本をセットで求めていた。それについてはブログ daily-sumus に記録してあるので、ご覧ください。

西行撰集抄

https://sumus2018.exblog.jp/30301574/

そこでも引用しているが、まずは本書の概略を渡部さつき「整版本『西行撰集抄』ノート」(大妻女子大学学術情報リポジトリ、pdfにて公開)より引いておく。

十三世紀半ば頃に成立したとされる、作者を西行に仮託した説話集「撰集抄」は、近世初頭に嵯峨本等の古活字版として初めて出版された。その詳細は川瀬一馬氏『輔古活字版之研究』に譲るとして、以後整版本としては『図書総目録』によれば、都合六回にわたって刊行される。その内の最初の二種、すなわち慶安三年および同四年の整肱軒町、いずれも書名が「撰集抄(妙)」で、古活字版同様挿絵がない。しかし続く凹種の整版本はすべて絵入り本である。次にこの四種の概略を、いずれも大妻女子大学所蔵本によって示す。九巻・九冊 慶安整版本二種とは別板。

四種の概略は以下の通り(タイトルは微妙に違うので詳しくは渡部論文を参照されたし)。

A 貞享印本 半紙本 九巻・九冊

貞享四(1687) 河内屋善兵衛

B 元禄印本 半紙本 九巻・九冊(貞享印本と同版)

元禄十四(1701) みすや又右衛門

C 文化印本 半紙本 三巻・六冊

文化七(1810) 風月庄左衛門 奥田弥助

D 天保印本 半紙本 三巻・三冊(文化印本と同版)

天保十四(1843) 須原屋茂兵衛 河内屋記一兵衛

今回見つけたこの第六巻はおそらくAかBである。昨年入手の貞享印本(A)と比較してみたところ、刷りの感じがどうもクリアでない。判型も微妙に(天地、小口とも数ミリていど)小さい、などからして、おそらく元禄印本(B)であろう。

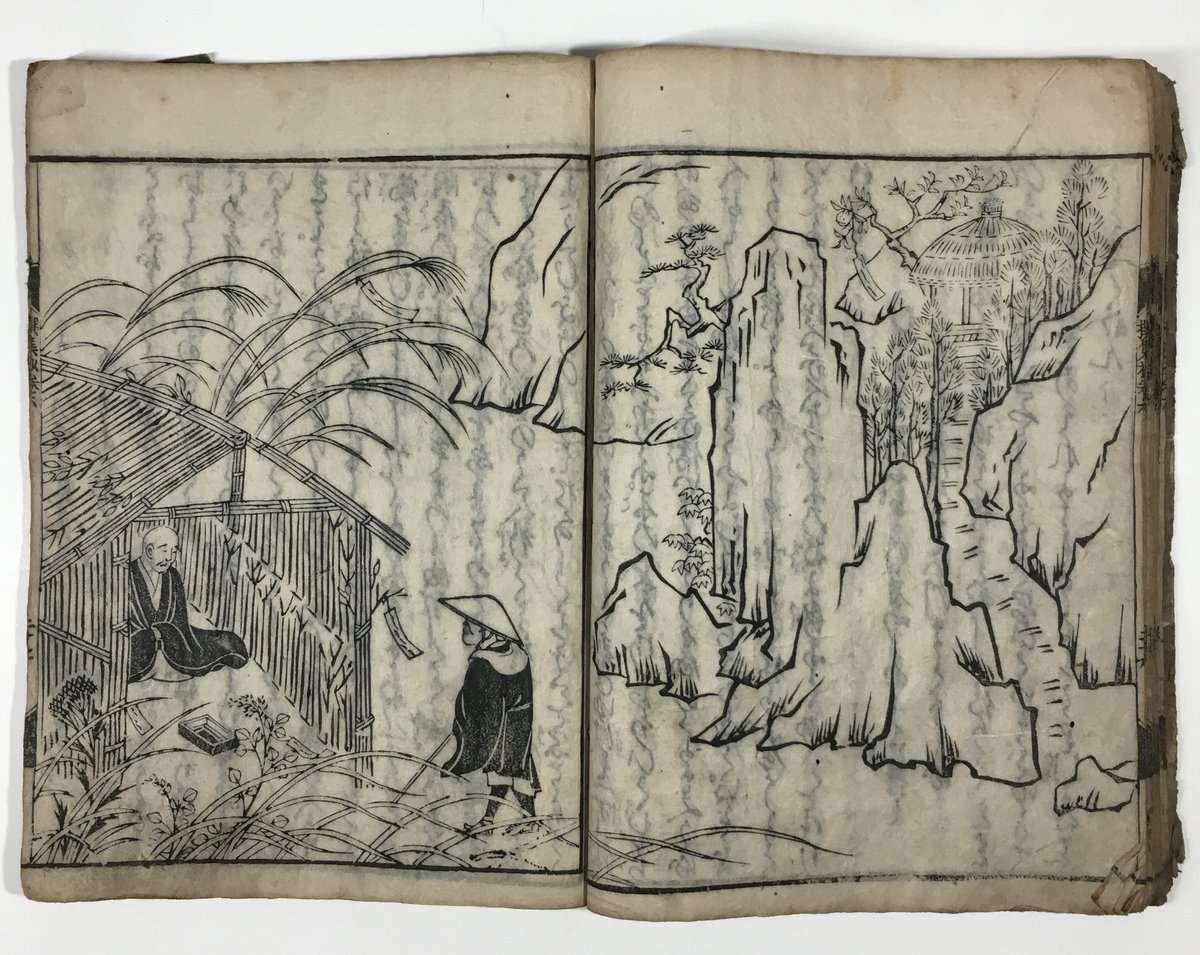

以下挿絵のあるページをすべて掲載しておく。なお《貞享板の絵師は原本に明記されていないが、西鶴と推定されている。》(渡部さつき p114)

第六巻には十二篇の説話が収められている。せっかくなのでどれか読んでみよう。タイトルにひかれて「書写上人の事 付 室の遊女の事」をひもといてみた。あらすじはこうである。

昔、播磨国の書写という山寺に性空(しやうくう)上人という坊さんがいた。その人はかつて、仲太小三郎と言い、本院の左府時平(藤原時平、その邸宅は本院と呼ばれた)のまご時朝(ときとも)の大納言の侍だった。さて大納言が大事にしていた立派な硯があった。大切にしまってあったのだが、小三郎はそれがどうしても見たくなって、十歳ばかりの大納言の若君に頼みこんで一緒に忍び込んでその硯を取り出して眺めていたところ、誰かの足音が聞こえて、ビクッとして硯を取り落とし、真っ二つに割ってしまった。若君は気にするなと言ってくれたので安心していたところ、怒った大納言は自分がやったという息子の首を切り落としてしまった。小三郎はショックを受けて発心して仏門に入り書写山に庵を結んでひたすら若君の菩提を弔った。

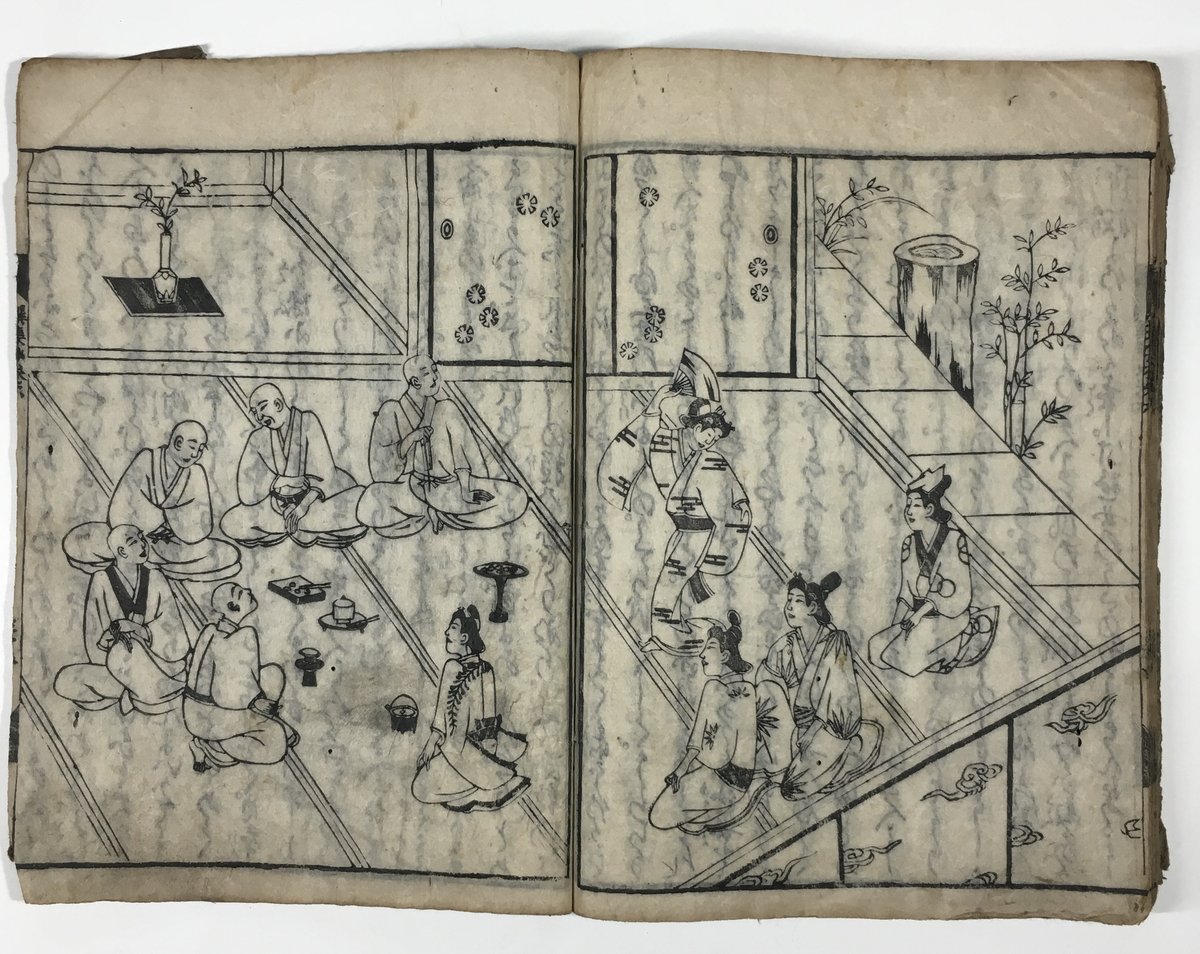

……ふーむ、なかなか中世的な展開ではある。上の挿絵はこの硯の逸話ではなく付録して収められている「室の遊女の事」の一場面。同じ性空上人が生身の普賢菩薩を拝みたいと念じていたところ天童のおつげがあって「室の遊女の長者をおがめ」と言われる。そこで仲間の坊さんたちと五人で遊郭へ繰り出した、その場面。本当にその遊女のなかに普賢菩薩の化身がいたのであった、というこれまたふつうには有りそうもない逆説的なお話である。

全編読んでみたくなった。