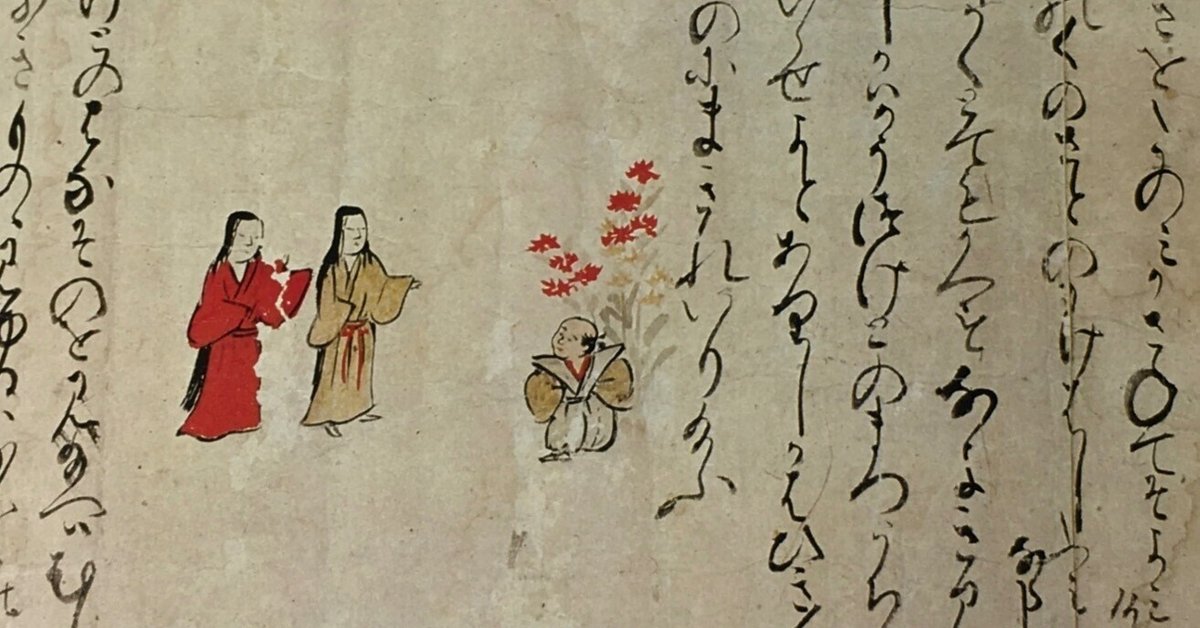

物をもしる人はかくめてたき世にあひ すえはんじやうのさかへあるべし

古拙な絵柄の奈良絵本が好きで、何か一冊、または一巻、本物が手に入らないかなと思ってはいるものの、これはちょっと無理そうである。ならば印刷物でもいい。奈良絵本に関する資料は目につきしだい、ただし安ければ、購入するようにはしている。というわけでこの立派な本も百円均一コーナーから求めた。天理図書館は各種の奈良絵本が数多く所蔵されていることでは日本国内トップクラスとのこと。

ここでは「小おとこ」を紹介したい。本書には「小男の草子絵巻」と「小男の草子絵巻」別本【タイトル画像はこの一場面】と「小おとこ」という三篇の小男物語が収められている。基本ストーリーは同じである。山城の国の片田舎に住む小さい男が都へ出て、見そめた美女と添い遂げるというサクセスストーリー。解説によれば、より古く成立した(室町初期)『一寸法師』と『物臭太郎』からアイデアを取っているという。「小おとこ」の出だしはこうである。

中ころの事にやありけん 山しろのくにくろもとのかうに しきのむらと申ところに たけ一しやく八寸のこおとこあり

この小男は一尺八寸だから一寸法師よりはかなり大きい。この男が都に登ってどこかに奉公して《世にたたばやとおもひ》故郷を出る。ところが、体が小さいので京わらべたちに笑われてしまう。くやしくて一首よむ。

さきの世のいかなるつみのむくひにや

しやくにもたらぬ身こそつらけれ

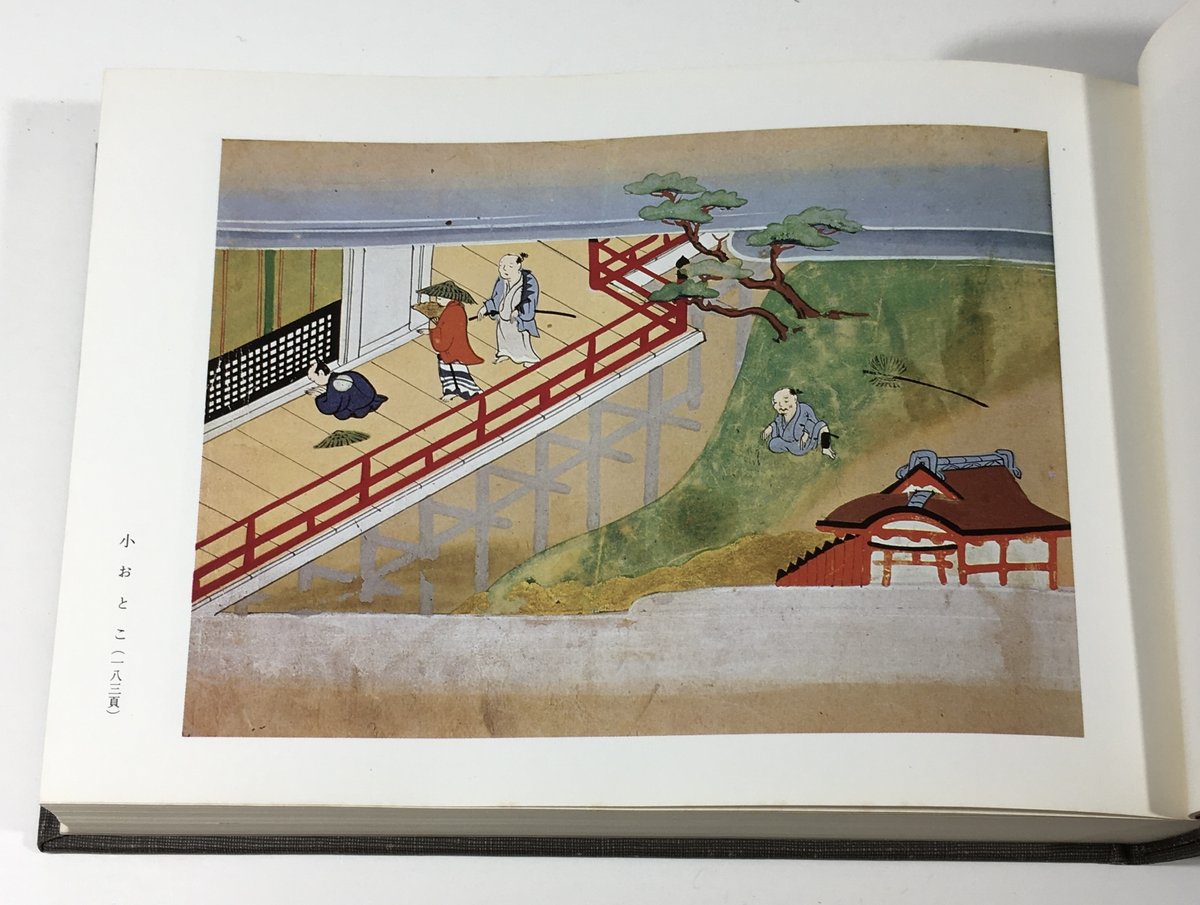

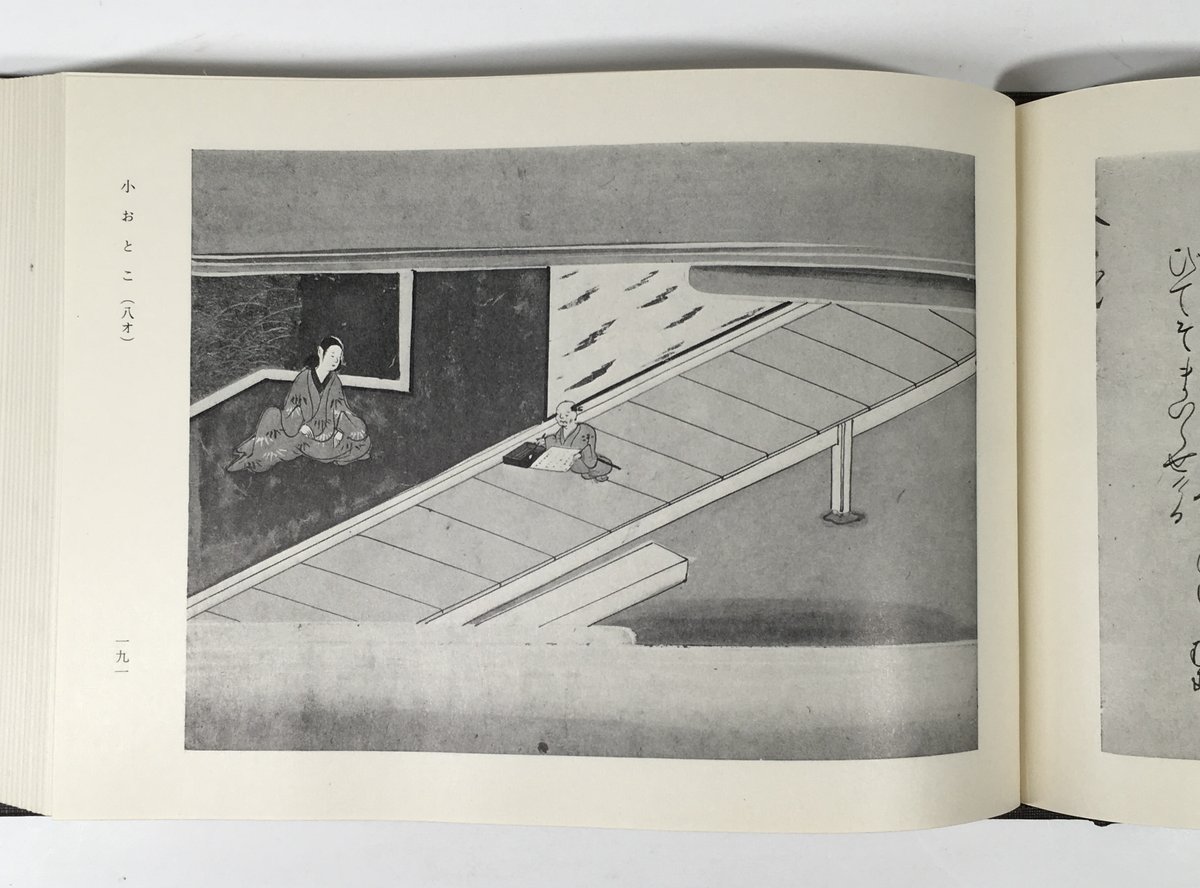

これを耳にした家の主人が、それではうちで雇ってやろうということになる。そして命じられて小男が清水寺の近くで松葉を掻いていると、寺詣の美女が現れ、一目惚れしてしまう。ある豪家の女性であった。

わがこひはしつみて見えぬおきのいし

人こそしらねかはくまもなし

などと歌って嘆いていると当の美女の侍女がかわいそうにどうしたのというので、こんな文を美女宛に届けてもらうことに成功する。

きみはさは すきのは山

かすみのしたの さくら花わたつうみ

よこきるくも

うちよるなみの ひるをさへまたぬか

この文の意図を美女は読み解き、小男に会いたくなって呼びにやる。だが、いよいよ女の部屋へ入るときに障子の開け方で一悶着あって締め出される。そこで小男はまた一首。

かすならぬわか身のほどのつらきかな

ことはりなれは物もいはれす

「小男の草子絵巻」では入るとき琴を壊してしまって、とっさにこの歌を詠むことになっている。「ことはり(道理)」が「琴破り」の駄洒落になっているウィットに女は感心して入室を許すのだ。まあ、ここでもこの歌をきっかけに仲良くなるというのは同じ。

さてそれよりして 御ちきりふかくましまして、地にすまばれんりのえだ 天におらばひよくのとり ときはの松のはのいろはかはるとも われはかはらじとこそちぎりたまひけれ されば 心あらん人は物をもかき うたをもよまざらんは きよくあるまじ 物をもしる人はかくめてたき世にあひ すえはんじやうのさかへあるべし

という結論は、一寸法師が剣でもって鬼退治をしたのとは全く違う。歌を読み、上手な字で物を書くことで美女と幸運を手に入れたのが小男なのである。世の中、いつもこううまく行くとは思えないが、インテリジェンスは大切だったのだなということは分かる。今もそうは変わらないかな?