散歩する幽霊たち

1

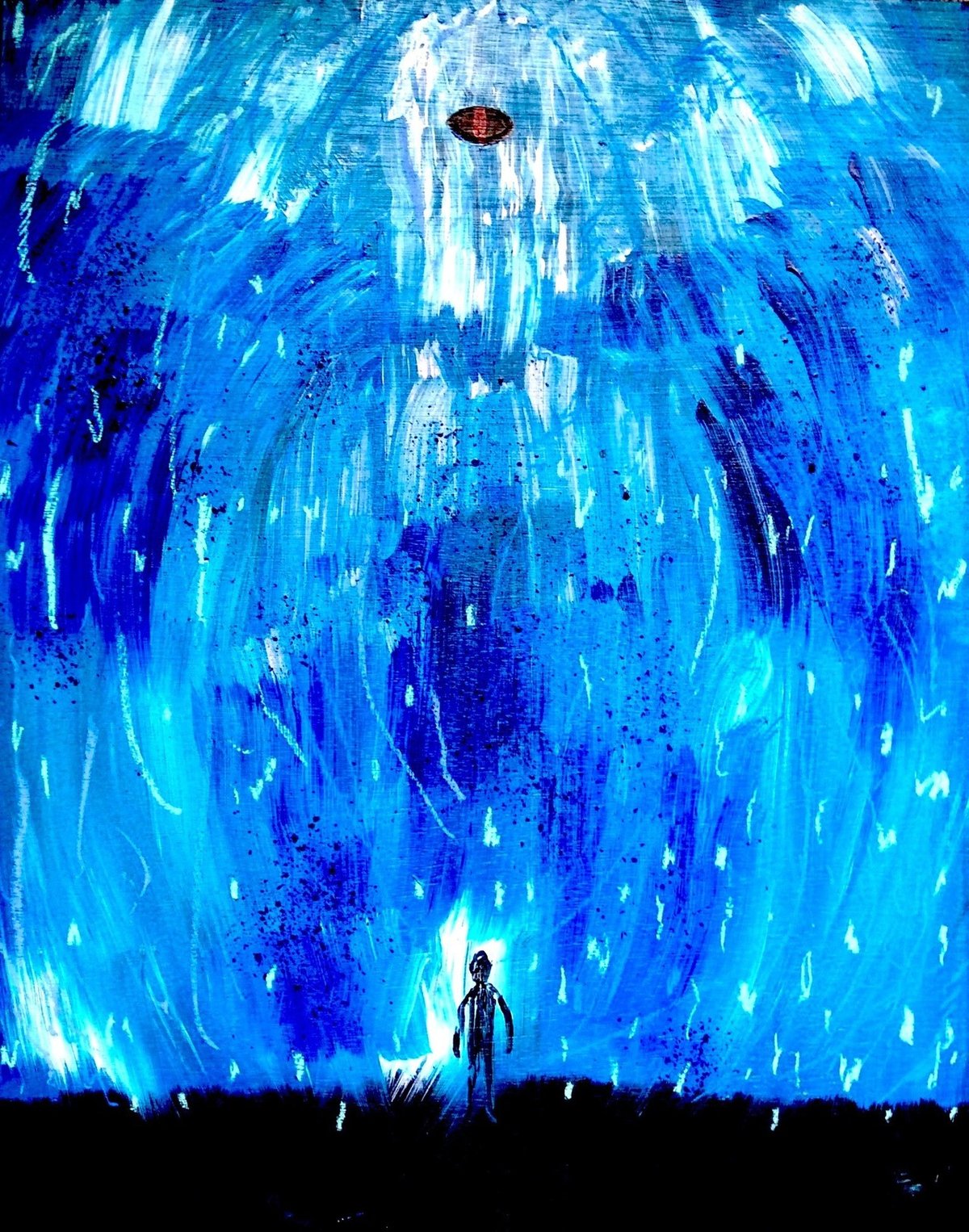

ぼくは死んだ。実際のところは、何も憶えていないからわからない。

ロン婆さんが畑で種まきをしているとき、あぜ道を歩く何かを指差した。

「アウラは生きていたのか」

ロン婆さんはそう呟いた。

真夏の夜。夜は夏なのに真冬並みに寒い。満月は激しい黄を放っている。いままでに見たどの月よりも、大きな球を象っていた。ぼくに眼球はない。でもこれまでとは、どうやら違うカタチで世界を見ることができている。この感覚を説明する術をぼくは持っていない。

ニチは何故か、なかなか寝つけないようだ。隣の部屋でニチの父、母、黒猫が深い眠りについている。ぐぅー。すぅー。ひぃー。ぐごぉー。石造りの家。月の明かりが窓から侵食する。

ニチは窓をあけて夜空を眺めた。窓から風が通り抜ける。氷のような冷気。村人たちは寝る前にレッケマ草を吊るす。レッケマは乾燥しても緑は深いままだ。紅茶とにんにくを煮詰めたような臭い。虫や悪霊もよりつかないそうだ。レッケマ草の香りは人間を深い眠りに誘う。それなのに、ニチはまったく寝つけない。

ニチは布団にもどった。眠れずに何時間もすごした。

ぼくは窓の外から、ずっと部屋の中を眺めていた。何故、見ているのかはまるでわからない。

ニチの目は夜と化している。闇は暗がりではない。きっとニチの感覚が研ぎ澄まされてるんだろう。

ぼくは窓に足をかけた。これは足なんだろうか。窓はあいていないはずだが、すんなり入れた。ニチは叫んだ。両親はまったく起きない。レッケマの香りに意識を吸われているのかな。

ニチは思った。

〝黒い何かが部屋に入ってきた? 黒より青に近い。いや紫かな。わからない。黒よりももっと黒にも感じるわ〟

ぼくには本当のところはさっぱりわからない。からだがあったときのことすら、憶えていない。

〝人なの?〟

ニチの考えていることは全部わかった。まるで意識にスピーカーがついているみたいに、だだ漏れで聴こえる。皮膚の表面に縦と横の線がうねってる。線は、ざー、ざーとノイズを発し細く動いている。右から左へ。左から右へ。からだの上下に何かが動いている。ニチからぼくの姿の輪郭が伝ってくる。からだに斜めにも線が走っている。線は回転もする。運動に法則性はない。ぼくは部屋を歩いている。

「黒い顔に切れ目が……。白く丸い何かが出て来たわ……。目だ。アウラの目だ」

ぼくの目は一瞬で黒に飲まれた。ニチは毛布を手繰り寄せる。ぼくのことを、アウラと呼んだ。何だか遠いむかしに、そんな風に呼ばれていた気がする。ふたたび裂け目が入る。眼球が姿を現す。ニチと目があった。優しい眼差し。懐かしい感覚。ニチもそう感じていた。ニチはベッドからゆっくりと、ぼくに近づいた。ニチの手はぼくの目のあたりに。触れた途端に泡のように弾けた。弾けても何かが残っている。ニチの舌にぼくの何かが触れる。絡み合う。

「何? これ……。柔らかい」

確かにどんなものより柔らかい。それは、ぼくの舌なのか。舌ではなく水のような気がする。水の感触は憶えている。ニチの舌に水が溶け込んでくる。液体は一つになった。ニチとの間にあった肉体の線をぼくは忘れてしまった。ニチの口から何かが離れた。舌に匂いと感触が残っている。

隣の部屋から父の寝息がひびく。ニチのうなじから首スジへと何かが通り抜けた。水滴が垂れるように。時間は溶ける。ニチは小さく喘ぎ声をあげた。オレンジに近い肌色。ニチの皮膚に何かが触る。ぼくの手か。手ではなく温度だった。温度はニチの体の弾力や柔らかさをさらにほぐす。

ねばねばした水が滴る。ニチはいつの間にか裸体になっていた。濡れた皮膚が月の明かりで輝いている。

ロウソクの小さな炎。壁には影が。まぐわる姿が影絵のように映しだされる。影にはぼくの姿もはっきりと映っている。二つの影はゆっくりと踊る。ときには獣が獲物を狙うように荒々しく動いた。

ニチの血が脈打つ。骨が軋む。生命の音楽は夜風にひびく。汗と影が夜の時間をひき伸ばす。終わりは、はじまりを告げる。

肩まで伸びた黒髪。気配だけがある。ぼくの髪なのか。ニチの裸体に触れる。毛先でニチの全身がなぞられる。ニチの毛穴という毛穴がひらいた。

ニチは腹の底から声をだした。声をだした感覚すらない。虹の感触が包む。からだは汗と何やらわからぬ液体でヌメヌメだ。ゴツゴツとして硬い何かがニチに皮膚に触れる。ニチの胸や子宮に触ると何かは柔らかくなる。ニチはぼくのないはずの背中に両手を置いた。手から暖かいものが伝わってくる。ぼくは全身が幸せな気分になった。大きな丸いものが、じんわりと浮かぶ。具体的にイメージやカタチはない。何かがぼくの細胞をひらいた。ぼくの体から根が生えた。ニチの腕の中に根がつたっていく。ニチは気を失っていた。

朝になると村中に足跡がついていた。ロン婆さんは、アウラの足跡だと叫んだ。ぼくには跡つける足なんてない。足跡は夕暮れの砂埃に舞って消えた。

2

ぼくは歩く。ないはずの鎖骨が上下に動く。これは死者の記憶なのか。それとも、ぼくはまだ生きているのか。生きているとはどんな状態のことであったかすら、わからない。ぼくは、ふらふらと寄り道をしている。雨上がりにオレンジのキノコが生えていた。蛇が井戸のまわりをはっている。ぼくはなくなった手に葉っぱを持って散歩した。蝶々が花畑に舞っている。あたりに春の匂いがする。

いつのまにか冬になっていた。ぼくの歩幅の広さで季節はねじれる。街の真ん中には建設中の大きな塔がある。あともう少しで完成する。八つの塔がそびえ建つ。建物の高さは一定に揃えられている。直線しかない。

街の北に大きな川が流れている。川縁には石畳みの道がある。石垣の上に露店がひしめきあっている。川の両側に露店が立ち並ぶ。

蒸した肉の香り。魚貝の生々しい臭い。路面にテーブルが並んでいる。ナイフとフォークで魚のソテーを切る。香ばしい匂いが漂ってくる。ブロンドの女性が大きな口をあけてソテーをほうばった。人々の笑い声。恋人たちは石垣から膝の下をぶらぶらさせて座っている。二人で川の水を眺めた。革靴の底には海からやって来た風があたる。

川は濁っていた。ミルクに緑の絵の具を混ぜたような色。川に客船が走る。遠いところからここにやって来た人たち。船からテーブルで食事をする人たちに手を振る。

船の振動で川に気泡ができる。泡ぶくは細かく分裂する。もう一度、一点に集まる。もりもりと水は膨れあがる。人間のようなカタチになった。グリーンミルクの生きもの。七つが生成された。水の生きものは踊り始めた。太陽の光が踊る姿をきらきらと輝かせる。

誰も踊りを見ていない。どこからともなく太鼓の音が聴こえる。ぼくだけがその音を聴いている。子どもたちは時折、踊りを見る。男の子が石畳みを踏んでリズムを刻む。人だかりから離れたところで、女の子は走りだす。走っている姿は愉快に踊っているようだ。黒髪の女の子がぼくにぶつかった。

「わーん、こけてケガしちゃった〜」

お母さんが駆けつける。「ふざけて走ってるからよ!」怒った。

「だって人にぶつかったんだもん」

女の子はぼくを指差した。

「誰もいないじゃない!」

お母さんにはぼくの姿が女の子よりもハッキリと見えていた。見えているはずなのに、見えないと言った。

人だかりにピエロがいる。紺色のズボンにネズミ色の膝当て。ピエロの動きはゆっくりだ。手には色とりどりの風船。女の子が泣いているのに気がついた。一瞬で女の子のところまで来た。赤い風船を一つ。女の子に差しだした。女の子は泣きやんだ。お母さんはピエロにお金を渡した。ピエロは受け取らずに人混みに消えた。

女の子は赤い風船を離さなかった。夕暮れになって親子は家に帰った。天井には赤い風船がくっついている。ぼくは見ていた。部屋の中なのか。窓の外なのかすらわからない。夕飯はハンバーグと、昨日から煮込んでいるシチューだ。シチューにはトマトがたっぷり入っていた。女の子はシチューにハンバーグを、じゃばじゃばつけて食べた。いつもなら、そんな食べ方をするとお母さんに怒られた。今晩は何故か怒らなかった。

「オレも真似してやってみよう」

お父さんのハンバーグはシチューにまみれた。髭が赤くぬれる。お母さんはハンバーグをフォークで沈める。暖炉の中で火の粉が舞う。それからハンバーグが食卓にあがるときは、必ずトマトのシチューが添えられた。赤い風船がしおれてきた。三度目のハンバーグとシチューがテーブルに上がった。風船は擦り切れた。赤色は古びた朱色になった。ぼくは風船をじっと見つめていた。ぼくに目も視力もない。

古ぼけた茶色い帽子を深くかぶる白髪のおじさん。杖をついて川縁を散歩している。小脇にバケットを抱えている。ベンチに座りバケットを細くちぎる。空に向かってパンのカケラをばらまいた。

鳩は数百羽、パンをめがけて飛んできた。白、グレー、緑、青、茶。羽とクチバシの色はさまざまだ。

おじさんの足下で鳥たちは、もじゃもじゃと動く。群は一つの生きもののようだ。もう一度バケットをちぎる。空に投げる。曇り空から鳩がさらに集まってくる。一つのカケラを取り合う三羽の鳩。一羽の鳩の喉を通る。三匹は争いが幻だったかのように、別の餌を探し始めた。

ちらちらと曇り空から粉雪が降る。パンは雪とともに舞う。

おじさんのボロボロの黒い革靴が、コツコツと音をたてている。雪は雨に変わった。道は濡れる。すぐに雨はやんだ。雲のすきまから光がもれる。鳩はまた別の場所で、気の向くままに餌を探している。

ピエロは今日も風船を配る。青い風船が風にさらわれた。八つの塔よりも高いところまで風船は飛んだ。ぼくは風船を見ていた。

鳥たちはビルの遥か上の空に。鳥の群は風船をかわす。黒い目玉が何かを追う。青と蛍光オレンジの羽。何百羽の群れ。群は波のようにうねった。波に乗れない小鳥が下の方を飛んでいる。

「一緒に行くかい?」

ぼくはいつの間にか空を散歩していて、小鳥とお喋りしている。小鳥はぼくの背中を眺めた。上昇したら、すぐに急降下する。繰り返した。小鳥は群に戻った。

〝怖いもの何てないって、強く信じたら自由に飛べたよ〟

青い風船は太陽に近づいて破裂した。飛び散った青のカケラがまた別の鳥たちの群れをすり抜けた。ぼくは鳥の群よりも、さらに高い空へと舞いあがった。

3

セミが鳴いている。ここがどこかもわからない。

「むしむしとしているなあ」

少年は麦わら帽を取って、だらだらと垂れた額の汗を拭いた。ぼくは、むしむしという感触をすっかり忘れていて、何のことだか思い出せない。少年はあぜ道を走る。白いランニングは、当て布をしていてツギハギだらけだ。

つくつくじー。つくつくじー。ぎゅぎゅぎゅぎゅぐゆぃー。セミは飛び立ちながら、おしっこを垂らす。

少年は木によじ登る。セミは木に何匹もとまっている。少年はそーと手を伸ばす。セミは少年の気配をまだ感じていない。本当はすっかり少年の手を察知しているのだけど、セミは何故か捕まってもいい気がしていた。セミの鳴き声は夏の空気を共鳴させる。セミを掴んだ。じじじじじじじじ。手の中でセミはもだえる。少年は片手に持ったまま、ひょいと木から降りる。しばらくセミを見つめる。空にセミを放つ。

少年と妹が二人で遊んでいる。セミは大合唱。竹を削って小さな飛行機をつくる。ぶーん。腕を空にかざした。

「あたしにもかしてー」

竹の飛行機は取り合いになる。少年はもう一つ竹の飛行機をつくった。ぶーん。ぶーん。戦いだ。少年は悪者になった。妹はヒーローになった。無邪気に戦う。妹は負けず嫌いだ。遊びといえども負ける訳にはいかない。少年は負けてあげた。空には本物の爆撃機が少年たちの頭上を通り抜ける。ここは戦争をしていないはずだ。争いのないはずの世界に爆撃機が飛ぶ。田んぼから蒸気が立ち込める。ひまわりの花が咲き乱れる。空は雲一つない。海は太陽の光で宝石よりも煌びやかに輝く。

少年のかあさんはかまどに薪を突っ込む。石を使って火を起こした。

「かあさんは火起こしの魔法使いだ」

朝。少年たちは薪木を拾いに山へ出かけた。合間に虫を捕まえて遊んだ。戦いごっこをした。かくれんぼをした。樹に抱きついてお喋りをした。少年たちは草をつんだ。妹は花を摘んで首飾りをつくった。首に巻いてお姫さまになった。風が花びらを散らした。

かつてこの島は戦場だった。敵国の軍隊が数千人やってきた。負傷した兵たちは森に置き去りにされた。兵士たちのうめき声が夜の島にひびく。生きている兵士はもういない。死者がざわめている。島の人たちは森に近づかなくなった。

少年たちも森で遊ぶことを禁止された。別の森で薪を拾うふりをして、こっそり遊びに行く。

下半身がない兵。両手がない兵。手首からはウジがわいている。ピストルの弾がまだ体の中にある兵たち。もうみんな死んでいる。助けもやってこない。死者となった兵士たちは悲しみくれていた。彼らはぼくと違って生きていたときのことを、まだまだ憶えている。肉体がなくなって、からだはすっかり軽くなったはずなのに。ここに止まったままだ。ぼくは兵士たちに教えてあげた。

「あんたたちは風になったんだ。そうでなければ森になったのさ。もう誰からも命を狙われることはない。人を殺せと命令もされない。もう争う必要はなくなった。最初からすべては幻だったかも知れない。あんたたちは、もともと何よりも軽かったんだから」

兵士たちは下半身や両手だけじゃなく、すべてがなくなっていた。もう軍服なんて着ていない。それでも無くなっていないものが、広がっていく。手でも足でもなない何かが、森に拡張した。

少年たちは遠くからこっそり覗いた。セミの鳴き声。いつにも増してひびく。壮大なオーケストラのようだ。兵たちのうめき声は消えた。妹が花の首飾りを兵たちの気配がある場所に置いた。首飾りの花びらは強い風に吹かれて散った。

森から抜けて妹はもう一度、花の首飾りをつくった。少年の頭にかける。少年は波打ちぎわをスキップした。夕陽。逆光で少年は黒いシルエットに。海はオレンジ色に光る。光の一粒一粒が歓喜と連動する。海面の光の速度は変化する。少年は光のなかに兵たちがいるような気がした。夕陽が沈む。遠いどこかで血が流れる争いがまた起こった。少年は何も知らずに踊りつづけている。幽霊になった兵士たちは風に舞った。

4

ぼくは砂のうえを歩いている。死をもって有機体になったのかな。太陽が何度も昇っては沈んだ。

歩くと骨の軋む音がする。どこから音はひびくのか。ぼくはどこにもいない。

鳥の群れは砂浜の奥にある雑木林に。鳴き声の残響と存在の気配だけがある。気がつくと、鳥はどこにもいなかった。

浜辺で遊んでいる子どもたちに、草原で狩をする勇ましい男の姿が浮かぶ。弓をひく体のフォルム。矢は放たれた。鷲の頭が撃ち抜かれた。小さな島に住む子どもたちは広大な草原を知らない。鳥たちの記憶を子どもたちが見ているのか。ぼくの記憶なのか。

夏はとっくに終わっていた。一人の少年が海水に膝までつかる。少年は水に沈む足の指を見る。足指の隙間から砂があふれる。生暖かい感触。砂は泥と混ざって水底でうごめく。太陽の日差しが、じりじりと少年の皮膚を焦がす。ぼくは少年の隣にいる。

海は遠浅。向かいの島の近くまで浅瀬はつづく。海を歩いた。少年は手を水につける。手のひらには、太陽の光。水中で光と溶けあう。光の線は自由奔放に揺れる。線はメタモルフォーゼする。同じカタチであることはない。

砂底でも光の線は動く。足で線をかき消す。じゃばじゃば。水は濁って砂は舞った。沈んでいく。砂底の地形が変わる。光の線も新しいカタチで揺れた。ばしゃばしゃ。子どもたちは踊る。跳ねた水が光に反射する。きらきらと水滴は動く。

子どもたちがぼくに水をかける。ぼくも子どもたちにかける。逃げる子どもたち。笑い声はひびく。こんがりと焼けた肌。汗が海の水と混ざる。一粒一粒が光る。浅瀬を遊びながら歩く。からだはすっぽり海に沈んだ。ぼくは水のなかに潜った。からだは何処にもない。海の底まで十メートルほど。ぼくは沈む。底には石がころがっている。ぼくは一番大きな石につかまった。石と石の隙間には泥々の地面が。砂は水にひらひらと舞う。ときおり砂に混ざって金色に光る粒が。ぼくは水底を泳ぐ。金の粒を掴む。掴んでも掴んでも、金の粒は手におさめることができない。金の粒は底へ沈む。

底から海面を見上げる。子どもたちの足がカエルのように動いている。ぼくの口から空気がもれる。ぼくには体がなかったはずだ。いまはある気がした。気泡は水面に向かって螺旋状にあがる。ぼくの体に光の線が映る。光は何処にも映らずに揺れる。空にはキノコのお化けのような雲。白とグレーが混ざりあう。

5

少女のアンは動物ごっこをしていると、仕舞いには動物になってしまった。犬と馬が混ざったような動物に。

家に帰るとお母さんに追い出された。仕方がなく、犬の群れに入ったが噛みつかれてばかり。こんなところに長居はできない。馬はほとんど人間に飼われてしまっていた。アンも人間に飼われてしまおうと、村に帰ったが、アンの馬とも犬ともつかない奇妙な風貌を見ると、人間たちはアンを追い払うだけだった。

ぼくはアンと砂漠の真ん中で出会った。ここは地獄とつながっている。あれ? 天国だったけかな。アンは世界から逸れてここに迷いこんだ。ぼくは散歩にも疲れたので、そろそろ別の世界に行ってみたくなっていた。アンは「人間の世界に帰りたい」と言う。耳はオオカミのようにピンと空に向かって立っていた。タテガミは馬よりも長く砂に灰色の髪がついている。

「人間ごっこをしてみてはどう?」

アンはさっそくやってみたが、大して面白くもなかったそうだ。ふたたび人間に戻れることもない。

「わたしは動物ごっこをしていたから、こんな姿になった訳じゃないのね」

どうやらアンも踏ん切りがついたみたいで、砂漠の真ん中にあいた大きな穴に二人で入った。中に入るとさらに穴があった。ぼくたちは勢いよく転がり落ちてしまって、別々の穴に落ちた。アンがその後どうなったかは知らない。アンは動物ごっこを忘れて、永遠に遊びつづけているんじゃないかと思った。アンはどこの群れにも入れなかったけど、むしろ群れの中にいたときより楽しそうにしていた。その気楽さにアンはまったく気がついていなかったけど。

落ちた穴の先にはさらに穴があった。穴の数は、数えることすらできない無限だった。選んでいる暇もないほど、強い引力がぼくを小さな穴に連れ去った。

6

一人は若い女。二人は年老いていた。三人は黒と赤でパッチワークされた深い紺色の頭巾をかぶっている。頭巾からは目だけしか見えない。手首には数珠をつけている。若い女は水色の数珠。老女たちは黒い数珠。若い女が叫んだ。

ぼくは背筋がぞくっとする。背筋はどこにもないはずなんだけど、ぞくぞくした感触は確かに走った。こんな高い人間の声を聴いたこともない。鼓膜が破れそうだ。三人の女は上を向いた。

天井には大きな目のカタチをした紋様がある。図形のような単純な線。絵の瞳のまわりには炎が描かれている。目の真ん中は黒い。黒のなかには小さいドクロ。光の粒や星雲にも見える。

三人の女たちが三角形に並ぶ。女たちの背後には男が四人。あぐらをかいて座っている。片ひざを立て股に打楽器を挟む者。持ち方はそれぞれにちがう。ボールのように丸い太鼓。細長い杖のような太鼓。一人の男が立ちあがった。若い女の金切り声にあわせて、打楽器をいっせいに激しく叩いた。男たちは目をあわることもない。リズムはテンポをあげたり、ゆるやかになったり自由自在だ。テンポは遅くなると叩く腕の力強さが増す。

だん、どどどどどどど、だん、どどどどどどど。

男たちの叩く音はぴったりとシンクロしている。ぼくは音に弾けた。からだなんてなくたって音楽は気配に直撃する。

女たちは踊る。天井の目を中心にぐるぐるまわる。運動の残像が飛び跳ねる。これから何が起こるんだろう。

太鼓のリズムがとまる。空間に静寂がおこる。女たちは立ったまま死んでいるのか。微動だにしないし、実在しているのかも不確かになる。女たちの足元。床には輪が描かれている。小さな羽が重なりあって輪のカタチをしている。中心に向かって何重に円を描く。真ん中に若い女が立っている。輪が無限にうつる。

部屋の四つ角には大きな丸い柱が建っている。柱のまわりには金色のロウソク立て。ロウソクの炎は青く空間をてらす。若い女の頭巾からは口元だけが見える。口紅は処女の血よりも赤い。うっすら笑っているようにも見える。冷笑か。微笑みか。どちらともいえない笑い。女たち三人は声をあわせて叫んだ。さっきまでの声とはまるでちがう。怪物が地の底から唸っているのか。声が地鳴る。人間の言語ではない。ぼくも知らない言葉を女たちは発する。

若い女がぼくに近づく。ぼくの額に手をあてる。そこには額もないんだけど、手に包まれている実感はあった。

女が顔を近づけてくる。口づけできそうな距離まで。こんなに近くても頭巾の中の顔はわからない。顔の気配すらない。唇の動きだけがわかる。

〝光と闇のもとへ行け〟

若い女はそう呟いてから、ぼくのもとを離れた。ここは天国なのか、それとも地獄なの? どちらでもなさそうだ。光と闇ってどこにあるんだろう? どこにでもあって、どちらも必要なのにどちらかに沈んでしまう。考えるでもなく、ぼんやり思い浮かべていた。

7

砂浜から密林が見える。巨大な樹がそびえ立つ。大人が二十人ほどで、手を繋いでも足りないほどの幹の太さ。樹の枝はこれ以上曲がれないほどの急な角度でうねっている。花は長い茎をよれよれとさせて、天に向かって生える。花の蕾はぼくよりも背が高い。

蕾は突然、花を咲かせた。真っ赤な花びら。黄金の胞子がふわふわと舞う。青空には三日月が欠けている。

森の奥へと進む。茂みの暗がりはぼくの存在を曖昧にさせた。実在のない息をする。森の種々の匂い。鼻をつんざいてむせ返る。ぼくの手は木の枝に変化した 。

「これはぼくの手?」

〝きみの手でもあるし、わたしの枝でもあるのだよ。『どちらのものでもない。われわれは何も所有できない』と聖者なら言うかね?〟

枝はぴくぴくと細かく動きながら、ぼくにそう言った。

〝わたしは枝ではない。枝はわたしのほんの一部。森なのだよ。人間たちは、わたしを神にしたがるけど、それも違うね。神もわたしのなかの一部に過ぎない〟

ぼくの存在も森にどろどろと溶ける。不思議と何も恐くはない。視界が溶ける。絵の具が混ざりあったかのように、景色がメタモルフォーゼをする。

木々はねじれる。森の鼓動。どくどくどくどく。血の流れのようだ。脈打つ速度が速くなる。はじけた。ぐにゃぐにゃに飛びちる。飛びちった何かから虫が生まれる。虫は巨大化した。八本足。クワガタとハエが合体したようなフォルム。おぁーぶあぁー。羽の音が耳をつんざく。ぼくに耳はない。それでも音は聴こえる。音になる前の音。決して知覚されえぬもの。虫は低空飛行で森を跳ねる。虫は呼吸をする。重低音が鳴る。

そこらじゅうから大量に虫が生まれる。まだらになった森を飛び交う。木の幹にぶつかる。地面に落ちる。虫は腹を空に向けて、のたうちまわる。あれ? この虫はぼくなのか。昆虫の目で境界を見ている。木々の隙間から、空が顔を覗かせる。空は万華鏡のように地面に向かって垂れてくる。大地からは天に向かって黄色い胞子は舞う。天と地は反転運動を繰り返す。胞子がはじける。胞子の中からペンキのような液体が、ぶちまけられる。色と色は混ざりあってぐちゃぐちゃに。やがて真っ黒になった。森にはもう、森をかたどるカタチはない。

水のような波形ができる。つうーと流れる。空間に裂け目ができる。裂け目は穴になった。穴は水でひたひたになる。大河のようだ。小さな何かが生まれた。それは生きものとも判別がつかない。集まる。またばらばらになった。もう一度、まったく別の場所で集まる。何かの輪郭だけが動いている。

8

ぼくは河につかった。首まで水で埋まった。少し進むと水はヌメヌメとしてくる。水は生暖かった。河の両端には密林が広がっている。河の水は茶色い。泥沼のようだ。ぶくぶく。気泡がはじける。ぬうっと。河からワニが浮かびあがる。ワニはぼくの足を喰いちぎる。ワニは足を噛みちぎって遊ぶ。そこには足などない。ワニは何かと戯れる。ワニの錯覚ではない。ワニは確かに何かを噛んでいる。ぼくは川縁に逃げた。

ワニはぼくの肉片のようなものを吐いた。

〝不味くて食えたもんじゃない〟

泥沼にぼくの塊は沈んでいく。

ぼくは少しづつ流される。魚の群れがぼくのカケラを食べた。魚は北の海へと帰った。

船が大雨で流された。船員たちは遠い故郷へ帰ることができない。異国の大陸で手に入れた宝石を持って浜辺で途方にくれた。

難破船の宿主はネズミたちになった。ネズミは船で生まれて死んだ。ゴキブリたちの生死も船の中にあった。ネズミはゴキブリを食べた。ゴキブリはネズミの糞を食べた。船は荒波にさらわれて沈んだ。魚はネズミの肉を食べた。魚に何故かワニに食いちぎられた記憶が浮かびあがる。魚は群から外れた。魚は北へと向かったふたたび泳いだ。魚は自分が何なのかが、まったくわからないようだ。一匹で辿りつけるかはわからない。どうしても行きたいところがあった。行ったこともない場所なのに帰りたいという気持ちに近いかも知れない。生き物や人間はずっと願っていた。帰りたい。それがどこかなんて、誰も知らないんだ。

9

朝が来て太陽が昇った。地平線まで平野はつづいている。ぼくは自分の手のひらを眺めている。

もう一度、意識は遠のいていった。

太陽が蜃気楼のようだ。赤いオレンジに燃えている。地平へと沈みそうだ。ライオンの群れが平原を歩く。逆光でライオンたちのシルエットは黒い。黒の群れは雄大に歩いた。強い風が吹いた。花の胞子が舞う。ライオンのタテガミがゆれた。逆光のはずなのに、タテガミが真っ赤に燃えた。タテガミの炎は地平の上でめらめらとゆれている。

草原に鳥の鳴き声がする。水たまりでヒョウが水浴びをしている。草むらの中。ダニは永遠に眠っている。ダニは生と死という単純な線がないことを感じている。

〝今日からあなたは、わたしの巣です。自分の肉体を私物化しないでくださいね〟

ダニは目を覚ましてそう言った。ぼくの体をめがけて飛び跳ねる。

ダニはぼくの体の中に巣をつくった。ダニたちの数はどんどん増える。ぼくの身体はもはや巣ではなく、国のようだった。髪の毛、脇の毛、おちんちんの辺りに生えた毛。それらの場所が主なダニたちの住処だ。想像しただけで不快な気分になりそうだけど、実際になってみると心地よいぐらいだった。ダニはぼくの幻の血を吸う。吸いすぎてぶくぶく太る奴もいた。そいつにつられてか、競い合うようにダニたちはぶくぶくと太った。弾けて死んでしまうダニもいた。慌てて吸うのやめるダニたちが現れた。

〝おれたちは、一生寝て過ごすことにするわ〟

そう決め込んだのに、何だかダニたちは寝つかない。ぼくのからだには血なんてないはずのに、血なまぐさい匂いで充満している。ダニたちは吸いたくて仕方がない。我慢できずにもう一度吸い始めた。吸うと吸いすぎて弾けて死んだ。ここに住むダニは、ぼくと同じで生きているのか死んでいるのかすらわかりゃしない。ダニは突然、ぼくの体からいっせいに逃げ出した。

〝ここにいちゃあ、おれたち眠ることすらできないや〟

ぼくもそういえば睡眠ってやつをしばらく忘れていた。閉じる目もないけど、眠ってみた。するとダニたちが戻って来て、みんなで眠った。

カラスはヨダレを垂らして、ぼくの死を待ちかまえている。あれ? ぼくには重たい体がある。生きているのかな? 肉体を感じる。名前を憶えている。ぼくはアウラだ。水浴びを終えたヒョウが、獲物を求めて歩きはじめた。槍を持った男たちが四人。草むらに隠れてヒョウを狙っている。二人の男は槍を大きく振りかぶる。

あとの二人は岩場に身を潜めている。小刀を持って待ちかまえる。

槍が空を切った。一本は父ヒョウの首に突き刺さる。父ヒョウは三歩ほど歩いてから倒れた。母ヒョウと子どもたち三匹は岩場にまっすぐ駆け込む。尖った木片の罠に三匹がハマる。ヒョウたちは倒れた。岩場にいた男たちが駆け寄る。ヒョウたちに止めを刺した。ヒョウたちの首を切った。太い草の紐で木の枝にヒョウを吊るした。血がぽたぽたと大地に落ちる。土に血が滲んだ。

血に染まった土を男たち四人は頬と額に擦りつける。腰に下げた袋から石を取りだした。男たちがそれぞれに持っている石の色やカタチは違う。緑。青。グレー。黒。それぞれが石を頬と額にあてた。

ヒョウの毛の中には、まだダニがウヨウヨしている。

男たちはヒョウを担いだ。村に向かって歩いた。男たちは草むらに倒れるぼくを発見した。ヒョウを降ろして、ぼくに触れる。体温はない。死んでから時間は経っていない。男たちはヒョウと同じようにぼくの首を切った。また木に吊るした。血がどばどばと溢れる。今度は石に血を直接つけた。額と頬に血のついた石をつける。血で絵を描いた。男たちの顔に模様ができた。血の模様が入った男たちは人間ではない何かに見える。大地に何かがうごめいた。ぼくの頭蓋骨の裏が軋む音がする。音は聴こえないし何かが見えた訳でもない。ダニが頭蓋骨の目のあたりをうろついている。

鷹のような怪鳥が飛んで来た。鷹よりも巨大だ。空に細長いクチバシを向ける。羽根は四つあった。八つにも見えた。どちらでもない気がした。怪鳥は男たちの上空を飛び回る。

男の額についた血がじりじり熱を発している。血がついた額の皮膚から煙が出た。皮膚はどろどろに溶ける。頭は貫通した。額から後頭部に穴があいた。これは男たちの妄想なのか。男たち四人は声をそろえて叫んだ。大空の怪鳥も、ががぁーと大声で鳴いた。頭が貫通した男たちは歩いた。

10

土と竹でつくられた小さな家。ぽつぽつ何軒か建っている。家は円を描いて並んでいる。家と家の間には、垂れさがった麻紐が掛かっている。紐にヒョウの肉が干されている。生きているような生々しい血の匂い。村に漂った。刀を持った男が肉を解体している。男の額は貫通している。男はヒョウの心臓を取りだした。手のひらの上で心臓はドクドクと鼓動している。男はしばらく心臓を眺めた。手の中で踊る。家の壁に何かを祀る棚がある。そこに心臓を置いた。動きつづける。ドォクドォクドォクドォク。

仕止めたヒョウ四匹の肉を炎で焼いた。広場を埋め尽くすほど盛大な焚き火。今夜は祭りの前夜祭。夜空に煙がのぼる。のぼってものぼっても煙が消えることはない。ヒョウの肉は村中の人々に配られた。

村の男たちは髪をおかっぱにしている。頭には兎の小骨でつくった飾りをつけている。女たちは丸坊主。口の下に三角の黒い刺青をしている。女も男も丸裸で過した。今日は違う。女は首から足の先まで、青々しい草と貝殻で身を包んだ。目のまわりは赤い。真っ赤な果実を搾った汁を塗りたくった。規則性のない赤の自由な線。男は干し草の腰掛をしている。

ヒョウの肉をほうばっている。老婆たちは、草を発酵させた酒を若者たちに振る舞った。夜はさらにふける。ぼくの肉も焼かれた。骨から一片の肉片も残さず、綺麗に削がれた。ぼくの肉も村人たちはすべてをたいらげた。子どもは骨にしゃぶりつく。歯でゴリゴリ。こびりついた肉をこそいで食べた。白い骨は唾液と炎に照らされて、ぴかぴかと輝く。ぼくは火の粉になって村の光景を見ている。炎はゆさぶりを速めた。次の瞬間に急に弱々しく燃えた。ふたたび、スクリューのように火は舞いあがる。火の粉をちらす。火の粉はライオンのタテガミの赤を憶えている。個体ともいえない何かの流れが、ふわふわと空気に漂っている。鼓膜はないはずだが、何かを聴いている。火の粉でも灰でもない何かが耳ではない耳をそばだてている。かつての振動のカケラ。無限は白い骨の美しい輝きを憶えている。

十人の女たちが手を繋いで輪をつくった。草から突きだした腕は、神々しく黒光りをしている。頭を腰のあたりまで沈める。手を繋いだまま、両手を鳥のように羽ばたかせる。女たちの輪は右回りで少しづつ動く。

〝あぁぁうぅぃぃー〟

熱っぽい、しなやかな声で女たちは歌う。どんな拍子なのか。どんなリズムなのか。まったくわからない。ふぞろいな声。ときおり奇跡みたいにピタリと声がそろう。輪の中心には男が二人。男たちは鳥肌が立っていた。二人はそれぞれ両手に石を掴んでいる。男たちは目を合わる。威嚇しているのか。熱く見つめ合っているのか。女たちの声はさらに合わさった。

夜空にコウモリが飛んでいる。時空を飛び越えて高速で進む。飛ぶ向きを直角に変える。何匹ものコウモリがジグザグに交差して飛ぶ。

女たちは踊り狂う。決闘が始まる合図だ。

〝ああああああ〟

合唱なのか叫び声なのかも判別もつかない。女たちの声は広大な森にまでひびく。男二人の決闘は一瞬で終わった。木々は聴いている。眠っていた小鳥たちが目を覚ます。遠巻きに見ていた男たちが激しく体と体をぶつけあった。皮膚のいたるところが裂けて血まみれだ。敗者はまだ倒れている。勝った男は敗けた者に近づき、頭に垂れる血を舐めた。村人たちも殴り合いをやめてお互いの傷を血を舐めあった。

男と男が舐め合う。そこに女も混ざる。男の群れから離れて女だけで舐め合う者たちもいた。子どもたちも舐め合いに混ざった。老婆が若者の身体中を舐めまわす。男女の境界はなくなった。村人たち入り乱れて絡み合う。怪獣のような雄叫び。炎を激しくゆらす。男女が三人で舌を絡ませる。体は唾液と汗で濡れる。焚き火の明かりが、浅黒く美しい肌をめらめらと照らす。炎をシルエットに壮大に喘ぐ者たち。木陰に隠れて一人で勤しむ者。射精したあとに女二人でのまぐわりに加わった。そこにはぼくもいた。ぼくの感触を村人たちは無意識で感じている。

放心状態で空を見つめる者。意識が戻るとまたどこかで絡み合う者たちに入った。

頭が貫通した四人の男たち。村で一番の長老の前に立つ。頭の穴が四つ並ぶ。長老はそれぞれの男の穴を見つめた。穴の奥底にはブラックホールが渦巻く。長老は男たちに担ぎあげられた。長老は両手に火の燃えさかる木を持っている。リズミカルに火を振りまわす。炎光の残像が曲線を二つ描く。闇にオレンジの光が空を切る。∞のカタチ。三日月がさらに尖った。カタチは変化しつづける。

長老は左手に持った火を頭につけた。右手の火を腸のあたりの腹につける。男たちは、燃えさかる焚き火に長老を放り投げた。長老は炎の中で体を起こして胡座をかいた。村人たちの宴はつづく。喘ぐ声は獣のさえずりのようだ。無表情で腰を動かす者。大泣きしながら、絶頂を迎える者。狂ったように笑いつづける者もいた。

長老は声の一つもあげない。火の中で倒れた。頭を貫通した男たちが、まぐわる者たちに近づく。汗と精液を右手につける。手についた液体を、額の穴につけた。

頭が貫通した男たちは槍で長老を刺した。四本の槍が刺さる。首、手のひら、足の甲、腹に刺さった。炎から槍で長老の黒焦げの体を引っ張り出す。男たちは小刀で長老の肉を削いだ。長老の皮膚は表面だけ焦げていて、中はまだ生肉だった。

村人たちはセックスをやめた。長老の肉の匂いにつられて近づいてくる。みんなの瞳孔がひらく。村人たちに小刀が渡される。それぞれが長老の肉を削ぐ。小刀は獣の牙のように尖っている。村人たちは肉を額と頬につけたあと、むしゃむしゃとかぶりつく。手は生肉の血と、汗と精液でまみれていた。

長老の肉に群がる列ができる。食べ終わった者は、また列の最後に並ぶ。長老の肉片は無くなっていく。内臓は消えた。腸も食べられた。腸にはヒョウやぼくの肉片もあった。その肉も一つ残らず食べた。最後は骨にしゃぶりついた。夜は終わろうとしている。焚き火は消えた。火の粉はもうない。それでもぼくはいる。長老もいる。ダニとヒョウもいる。なくなったからだを自由に伸ばして、朝を呼び起こした。

何人かの村人たちは家に帰った。ほとんどの者が家に着く前に力尽きた。そこらに死体のように眠る人たち。灰は舞う。薪木は炭になった。真っ黒な灰の中に赤い燻りがある。めらめらと燃えさかる準備をしている。もしくは消えるための準備。昼が過ぎて夜になった。誰も目を覚まさない。子どもたちは気絶したように眠っている。次の日の朝を迎える。さらに時間が過ぎて夕暮れが近づく。誰からともなく、もぞもぞと起きあがる。

薪を集めて火を焚いた。火の中心には大きな壺が置かれている。大人の男が三人ほどはいれそうな壺だ。壺には水がそそがれる。深い緑の草を大量に入れる。ぐつぐつと煮えた。紫と赤の花びらも入れる。蛍光オレンジの不思議なキノコも投げ込まれた。何時間も煮詰めた。頭が貫通した男は槍で壺のなかを混ぜる。

闇は深くなる。満月。正午をまわった。壺の煮詰めたスープを老婆が指でひとすくい。舐める。老婆は小さな声で歌った。静かな悲しい歌。耳を澄ますと微かに聴こえる。

穴が掘られた。村人たちは首から上だけ出して埋められた。顔中に汗をかいた。老婆は歌う。泣きながら歌う。老婆の歌に言語はない。歌は伝達ではなく、耐久力を持った大きな流れだ。

煮詰めて泥々になった液体が器につがれる。埋められた村人たちは飲んだ。頭が貫通した男は老婆に小さな壺を渡した。老婆は壺に何かを吐いた。どぼどぼどぼどぼ。吐いた液体は金色をしている。火に照らされた。重たく光る。ネバネバした黄金の液体。一人の男が触る。ネバネバではなく硬い。もう一人の男が触る。柔らかい。どの硬さが本当なのかもわからない。

埋められた村人の首の前に壺を置く。村人はどばりと吐いた。黄金の液。二十個ほどの壺が液体で満たされた。頭を貫通した男は壺を抱えた。村を出て森に入った。森の奥には蔵がある。そこに壺を置いた。蔵の中には無数に壺があった。

村人たちはこの壺の液を、ウヴァと呼んでいる。

祭りが終わると村人たちは、いつもどうりに生活した。宴やウヴァを思い返して、話すこともない。宴そのものは幻だったか。幻影から自分を取り戻すように生活をした。

11

ロペの体はずっと熱にほだされている。なぜロペの体が熱いのか。誰もわからない。ロペは何かが脈打っている。たぎっている。頭は冷静だった。こんな気分を味わったことがない。

ロペは広場で一人喋りはじめた。強い風が広場を吹きつける。ロペのなかにロペではない何かがいる。風はその何かを知っていた。ロペのからだには見たこともない世界が広がっていた。今までに見ていた風景とは違う。これは誰かの記憶なのか。ロペにはまるでわからなかった。見えたものをそのまま口に移して声にした。ちゃんとした言語になっているかすら、ロペにはわからない。語るというより歌に近い。歌にはない殺気もあった。尖っているのだが、聴き心地は良い。

「とうとうロペが狂っちまった。ウヴァでも飲んだんじゃないか?」

一人、また一人。広場に集まってくる。

やじが飛んだ。興味本意で来た者たちはほとんど帰った。ロペの前にいるのは、二、三人だけ。その村人たちは真剣に聴いていた。ぼくも聴いていたし、あの日のヒョウやダニも聴いている。長老はあたりを散歩しながら聴く。夜が深くなると声は静寂に包まれる。眠りこける者。誰も家には帰らない。ゴクリ。たたずを飲む音がひびく。遠くに地平線。太陽のてっぺんが頭をのぞかせる。青い朝の光。

「まぁだ、ロペの奴がやってやがる」

興味のない村人たちが家の中から顔を覗かせた。また夜になった。朝になった。ロペは広場で十日間喋りつづけた。広場に人だかりができる。ロペの話に耳を澄ます。やっぱり何を言っているのかさっぱりわからなかった。ところが、十日前とは違う。聴き取れなくとも、血が脈打つ。泣いている者もいる。笑っている者もいる。骨でリズムを感じる。体が自然に揺れる。

ロペはさらに二ヶ月間、広場で話をつづけた。話ながら、棒切れで地面に何かを描いた。ロペは倒れた。それからロペは死んだように何日も眠った。

「ロペは死んだ」

噂が流れた。

何百年も時間が過ぎた。その間に、ぼくはロペと一緒に山を創った。谷と川を創った。楽しかかったとか、苦しかったとか何にも憶えていない。ロペは創ったことすらすっかり忘れていた。草や森や山は憶えていた。

石が不思議なカタチで積みあげられている。高さ十メートルはあるだろうか。誰かの墓なのか。これもロペが創った? ボコボコ、ゴツゴツ。いまにも倒れそうな石の塔。なぜか何百年も倒れていない。塔の根元には、象のような動物が石を彫ってつくられている。いまにも、ぐるぐる歩きまわり出しそうな躍動感。塔の中腹にはクチバシをあけたカラス。塔の天辺には八本足の動物。四本の手を天に。手は大きな円柱を持ちあげている。

石の塔の周りには、尖った木片。塔を中心に輪を描くように何本も地面に刺さっている。なぜかここには草すら生えていない。木片には顔のようなカタチが掘られている。口を大きくあけて目は窪んでいる。同じ顔は一つもない。地面は鉄のように硬い。大地にも何かが描かれている。小さな昆虫たちの絵が曼荼羅のように配置されている。

一人。また一人。石の塔を見るために遠くから足を運ぶ者たちが現れた。訪れた者たちは光景を眺める。手をあわせる者。額に手をつける人。黙祷する。ただ立ち尽くす。全身に鳥肌がたった。涙が流れた。理由はわからなかった。涙をぬぐい男は立ち去った。帰り道。意識に何かがよぎる。

〝肉体が消滅しても、なくならないものがある。悪魔でも天使でもないものだ。神でも愛でもない〟

男は自分の住む村に帰った。動物の皮を木に貼りつけて土台を創る。糸を引き伸ばして、土台に貼った。糸を弾くと音がなった。糸を掻きむしるように弾いた。赤ちゃんが泣きやんだ。老婆の咳も治まった。男がどれだけ激しく弾いても、糸は切れない。

空気に裂け目が入る。男は糸をつま弾いた。ぼくも風に吹かれて踊った。世界に音が鳴りひびいた。

12

ここはどこだ。どれぐらい時間がたったのだろう。これは誰が思い返した風景なのかな。

冷たい風が吹いている。ぼくはさらに歩いた。冬を迎える前。山や谷はない。見渡す限りの平地。荒れ地になったブドウ畑は地平線までつづく。

知らない街についた。知らない言葉が鳴っている。知らないルールがあって、知らない時間で区切られている。ティーカップが破れる音。鳩がいっせいに飛び立つ。人々は祈った。街路樹の並木道。黄色い手のひらのようなカタチの葉。舗道は黄色に染まる。夕暮れの空は紫色。道路は渋滞している。クラクションが鳴りひびく。雲は黒ずんでいる。外壁に生えた苔。子どもたちは空き缶を蹴る。かん、からん。闇に窓から溢れる灯。誕生日を祝う歌声。

老人が散歩している。風景を眺めている。草を摘んだ。部屋に干して飾った。落ち葉を拾った。渋いオレンジの葉っぱ。少し歩いた。いつのまにか手から葉っぱは落ちる。落としたことも憶えていない。人生は記憶からこぼれ落ちた無意識の運動の連続だ。運動は持続する。歩くリズムは気ままに。何からも縛られることはない。風景がぼくに話かける。

〝散歩は無意識の運動なんだよな。落ち葉はいつの間にか土になるだろ? するとまた別の運動がはじまる。運動に法則ができる。できた瞬間にルールは消える。無限と有限が交差する。実在を越えた無ってのがこの世界にはあるんだ。お前はスピリットになったんだ。呼吸になったとも言える。散歩する幽霊だ。気ままに宇宙を歩け。気ままは闘争から逃れるための抵抗だぜ。それは、つむじ風を起こすための運動だ〟

13

首から上がインコみたいな鳥なんだけど、身体は人間。彼らは服を着ていた。

〝ようこそ。鳥族の場所へ〟

ぼくはどちらかというと歓迎されているようだ。彼らには見える。自分にすら見えない、ぼくの身体が。鳥族はぼくに服を着せようとする。断ったが無理やりねじ込むように、袖を通させる。もちろん、ぼくには身体なんてないんだから、通る袖も腕もない。鳥族たちは数人で話合っている。

〝服を着ていないが、裸という訳でもないから、無理に服を着させることもない〟

鳥族の一羽が、ヨレヨレのTシャツの袖で額の汗を拭いた。ダボダボのジーンズの裾はスニーカーで何度も踏みつけられて、擦り切れてしまっている。もう一羽は銀色のスーツ。ベストはさらに煌びやかな銀色で、ボタンは張ちきれそうだが、しっかりと止められていた。

鳥族たちの家は顔の羽を重ねて建てた。ふわふわした家は、風ですぐに飛ばされた。また羽を拾い集めて簡単に建て直すことができた。新しい家が建った後の鳥族たちは、頭の毛がほとんどなくなる。顔は人間とほとんど区別がつかないようになる。

ぼくは鳥族と話した。何だか懐かしい感覚だ。人間とは話す気にもなれなかったが、彼らとは何だか気が合いそうだ。

大きな広場があってそこに鳥が一羽だけ佇んでいる。彼女には家がない。彼女はリズムってみんなに呼ばれていた。リズムにだけ何故か翼が生えていた。リズムは手も足もあって、人間みたいなフォルムをしている。胸も丸みを帯びた輪郭をしている。人間の裸体とは違って、鳥の体毛でふさふさに包まれている。他の鳥族たちはどうやら人間の裸体のように、陰部以外はつるつるだ。と言ってもぼくは見たことがないので、想像で言ってるだけだけど。彼らは皮膚を露出させない。だから本当のところはわからない。それに真意を聞いたって、答えなんて返ってこない。彼らに答えなんて概念はない。そういえば、真実とか現実とか常識とか真理とか、そんな類の言葉を彼らが使うことはなかった。

リズムの背中には大きな羽が二つある。まだその羽を広げたところを見たものはいない。

「羽をひらいておくれよ」

ぼくは何度となく、リズムにお願いした。すると次々に他の鳥族たちも集まって来て一緒にお願いを始めた。リズムは羽に包まって身体を隠した。羽だけが子宮のようなカタチで広場に佇んでいる。ぼくも、たぶん鳥族たちも何だか居たたまれない気分になった。鳥族たちはお願いするのをやめて、ちりじりそれぞれの家に戻った。夜になった。ぼくは、そろそろここから去るときだと思った。リズムに伝えると、羽の隙間から顔を見せてくれた。満月の薄明かりが、彼女の顔を照らす。リズムは満月を見上げた。リズムは羽の存在をすっかり忘れてたかのように、自然と翼を大きくひらいた。

14

カナは目を閉じている。仰向け。心臓の音は辛うじて鳴っている。その音をカナが感じることはない。左胸に手をあてる。何かから、何かを守る。

〝お前はこの世界に必要ない〟

小さな地鳴りがひびく。背中まで伸びた黒髪。どこからか声が聴こえる。カナの浅黒い肌に尖った声がひびいた。ここはどこだろう。ぼくは、さらに何もわからなくなっていた。ぼくに肉体があったときのことはまるっきり憶えていないけど、わかることもある。人間に肉体があることは不自由そうだなぁって。それでも、子どもたちの目は輝いていたし、大人にもほんの少しだけど自由な人もいた。それなのに、この場所はおかしい。死んでいるはずの、ぼくですら息苦しいときがある。肉体だけじゃなくって、魂すらも奪おうとしてる何かがこの場所にはいる。

〝消えろ〟

錆びた満員電車。けたたましく車と人が行き交う、スクランブル交差点。授業中のグラウンド。人間の肉体は人間のものですらなくなっていた。雨の日の昼休み。レジに人々は並ぶ。バーコードを読み取る発信音。電子音のようなノイズ混じりの声。声の芯は消えて残響だけがひびく。それでも攻撃されていることはわかる。徐々に言葉の輪郭は増す。

〝お前は死ね〟

カナは耳をふさぐ。塞いでも声は侵入する。カナの住む部屋はどこにも繋がっていない。風を通す穴すらない。それでも声はやってくる。

灰色の建物の一室。朝。階段に足音が残響する。紺色、グレー。同じような色の作業着。人々は同じ場所へ向かう。駅は新しくなった。何もかも壊されては建て直す。駅に人々は集まる。行き先は二つだけ。上るか下るか。どちらかに分かれて電車は進む。車内はすし詰め。全員が灰色の作業着を着ている。誰も目を合わさない。体は触れている。

この街の人々は頭蓋骨に『アイ』がインストールされる。目を閉じると、アイから情報が流れてくる。国という概念はなくなった。ぼくは街って呼んでるけど、誰も街だなんて思ってもいない。個体という概念もなくなった。車内では皆が目を瞑っている。幾何学的な模様が浮かぶ。

〝闘争がはじまる〟

模様をみんなが眺めている。その中の一人は思った。

〝ここはすでに戦場だ〟

次の駅で誰かが飛び降りて、電車に轢かれて死んだ。死者は作業着を着てまた電車に乗った。電車のなかは死者と生者で満員だ。ぼくが死者たちに何を言っても、彼らのからだは軽くならない。

〝お前はこの世界に必要ない〟

アイの誤作動なのか。声はひびいた。アイのインストールを拒むこともできた。不思議なことにアイが頭蓋骨に存在しない人にも、情報は伝達された。

ここには高い高い壁が建っている。カナは壁の修繕を仕事にしていた。朝早くから深夜まで。修繕する量はどんどん増えていく。量に対して修繕者たちの人数は減っていった。巨大な壁が崩れている。

〝これは壁ではない〟

アイは情報を伝える。コンクリートでも鉄でもない、硬い物質。ハンマーで叩いてもクレーンでも、びくともしない。それなのに風が吹くたびに砂のように巨大な壁は崩壊する。粉々に。壁に誰かが侵入してくる訳ではない。外には敵はいないことは皆んなが知っていた。地下の奥深くに怪獣がいるという伝説があった。足を喰われた者がいるそうだ。はっきり見た者は誰もいない。それなら地面を塞いでしまえばいいものなのだが、何故が壁だけが建てられつづける。

修繕をしていると三度の食事にありつけた。小さな部屋もあてがわれた。カナたちが修繕している壁の外側には、さらに巨大な壁が建っている。壁の覗き穴を覗く。外の壁から飛び降りた人と目があった。今年になってから何人が自殺したのか。誰も知らない。アイは正確な人数を知っていた。人々には教えない。灰色の空。雪が穏やかにちらつく。粉雪が人間の血に染まった。しだいに激しく吹雪く。壁はまた崩れはじめた。死体には誰も見向きもしない。運ばれることもない。雪がやんだら、カラスが肉を突いた。死体などにかまっている暇はない。死者は蘇っても壁の修繕をまたしている。街に建っているあらゆる壁が崩れかけている。何かを忘れている気がする。重大な何かを。カナは思い出そうとする。頭で考えようとするとアイが情報のノイズを入れる。

アイはさらに高い壁を建てるように命令する。工事は難航を極めた。雪が降りつもっても作業がつづいた。昼も夜も関係ない。数万人の作業員が死んだ。作業員たちは怒った。怒った家族には、ほんの少しの銀貨が渡された。死者は増えつづける。

〝壁をつくるために偉大な勇者が一万人死んだ〟

本当はその何十倍も死んでいた。アイは剣を一万個つくらせた。街のはずれにある作業員たちの集落に、剣を刺した慰霊碑をつくった。剣をつくる鍛冶屋は多忙を極めた。引退した爺さんも仕事に駆りだされた。過労で爺さんは死んでしまった。

大雨が降っている。紫色をした泥川。陸橋を電車が走る。雨粒は鉄のレールを濡らす。車掌の視界はぼやけている。川はいまにも溢れだしそうだ。濁った水の流れ。泥水はうすい緑色。海にめがけて、ざあざあと流れる。陸橋を電車が渡るとき。車掌はいつも時間が止まったような感覚になる。川の流れも雲の動きのようにゆっくりに感じる。線路にカナが飛び込む。車掌はブレーキを踏む間もなかった。ハンマーで叩くような音。血と肉片は粉々に飛び散る。雨粒と混ざってレールに滴る。死んだカナはもう一度、電車に乗ろうとしている。ぼくはカナの肉片を川底へ引っ張って沈めた。山や森を創ったときより力がいった。それでも無理だった。カナはまたレールの上に立ってすでに死んでいるのに電車に轢かれた。何度も何度も轢かれた。カナは自分の意思で死んだのだろうか。

雨がやんだ。川には魚の群れ。生き生きと泳ぐ。海からの風が吹く。魚がかすかに泳いでいる。青いラベルのペットボトル。色あせたヒーローが印刷された箱。泥に溶けて川の底へと沈む。ヒーローの顔が剥げた。ヒーローの紙片は流される。川の底を移動する。

錆びた空き缶。放射性の廃棄物。混ざりあって紫の泥川となる。水銀が踊る。水の底へ沈んだ。魚はえらで呼吸をした。海にたどり着く前に死んだ。魚は海面に浮いた。波にさらわれる。

魚の死体は小さな島にたどり着く。小さな島は、かつて広大な大陸だった。ぼくはここを歩いたことがある気がした。足があったときか、なくなってからかは憶えていないけど。

野猫が走りまわる。ここにもう人間はいない。砂浜に魚が打ちあげられた。魚は腐敗した。骨がむきだしになった。水銀は太陽に照らされキラキラと光る。魚にハエがたかる。ウジがわいた。砂にまみれた。

夜になるとウミガメが産卵する。水銀は月の明かりで微かに光る。ウミガメは森を見つめていきんだ。ヌメヌメの液体。絡みつくように卵が産み落とされる。森では蚊が血をもとめて飛んでいる。かつて人間の血を吸ったこと。森はすべてを記憶している。思い返すことはない。人間が知覚と呼んでいるものとは、まったく違う記憶の層。層は蚊のツゥーと飛ぶ音に宿る。ウヴァを飲んだときの感触。蚊は月に向かって生を解放する。波が打ちよせる音。海鳴りを砕きながら持続する。

15

カコの島は様々な大陸の丁度、中間くらいの位置にあった。塩を運ぶ船、肌触りのいい布を運ぶ船、不思議な色の石を運ぶ船。それらの船は取引をする途中に、カコの島に立ち寄った。長い船だと一月も滞在した。それは何百年も前の話。じっさいにそのときのカコを知ってる人は誰一人としていなくなった。軍隊がやって来てカコの島の全員の舌をちょん切った。舌をなくしても人々は歌った。カコの人たちは死ぬまで歌いつづけたそうだ。他にもいろんな噂があった。疫病が流行って島民すべてが死滅したとか。噂は目撃した船員たちが言っているのではない。宝石で大儲けした人とか、当時の官僚なんかが噂した。嘘か本当か何て誰も気にもしなった。いつの間にか、それが公文書になって書庫に残された。やがで公文書の何度となく書き換えられて、しまいには燃やされてしまった。だから、本当のところを知っている人は誰もいない。

いまのカコの集落には家すら残っていない。家の壁や柱は少しづつ風に飛ばされた。廃材は土に砕かれて森に呑み込こまれて、すべては消えた。朝に青い鳥が鳴いて、昼間は太陽が容赦なく照りつける。今年の夏の太陽はいつもよりも強く、ひまわりの花もずっと下を向いていた。夜になると、カエルの大合唱だ。すると何もないはずの集落に明かりが灯る。声が聴こえてくる。人間の声なのか。ぼくは声に誘い込まれて、カコにやって来た。

「さあさあ、船乗りさん! いい娘がいますぜ」

中太りの男がぼくに向かって話かけてくる。「わしはカコに、もともといた先住民より後からやって来たんだ。船が行き交っているこの島は商売になるっていう、わしの勘は大当たりだったね。船乗りたちのための宿と、食事や、酒が飲めるところ、ギャンブルのお店を開いて儲かったぞお。ついには、女郎屋まで始めたのよ」この中太りの男は自分の存在が、もうここにはないことにも気がついていない。ぼくの存在しない腕を引っ張っては女郎屋に誘い込もうとする。中太りの男だけではない。カコにいる死者たちは、みんな死んでいることを忘れて商売をしていた。従業員だった者は、死んでも中太りの命令どうりに働く。子どもたちは狭い場所にカンズメにされて、ずっと退屈しのぎの何の役にも立たない勉強をさせられた。勉強の内容はだいたいが嘘だった。本当のことも教えたれたが、それは大人が本当だと思い込んでいる嘘だった。

ぼくの話は誰にも通じない。

「あなたたちは死んでるんです、死とは生きていること以上に生きるということです。もう金儲けはいいじゃないですか……」

それを聴いた死者たちは怒ったり呆れたりする。

ぼくは雨雲を引っ張って来て、稲妻をカコの島に落とした。落雷の残響音と血を混ぜ合わせて海を創った。島は沈んでしまった。それでも死者たちは生きている。

「もうあなたたちに肉体がないんです。だから海に沈むこともない」

カコの死者たちは呆気にとられている。自分たちが透明になっていたことに。死者は子どもたちから順番に、何かを思い出したかのように海の上をぷかぷかと浮いた。死者たちは沈んでいるようにも浮いているようにも感じた。

16

ここはアイの中。ここからアイは情報を人々に送る。ここには広大な書庫がある。リルはここの掃除夫。書庫には、かつて世界中で書かれた本が集められている。世界に本はなくなった。この書庫にだけにしか存在しない。聖書も娯楽本もここにしかない。世界最古の哲学書もあった。リルは書庫の並べ替えを命じられる。ぼくも時折ここにやって来て本を置いていく。それはカタチもない本だけど。ぼくが風に聴いたことを空気のなかに書き込んだものだ。

棚は、名前順やジャンルに分かれて本を並べていない。毎日のように並び変えられた。リルはよくわからずに並べるだけだった。秩序や法則も見当たらない。アイが本の言葉をインストールするごとに、本は並び変えられる。

リルはたまに、ぱらぱらと本をめくる。文字のカタチとカタチの羅列。リルはただ眺めていた。

アイはときおり声をだして本を読む。声は天井の高い書庫にひびきわたる。太くてやわらかい声。アイは人間ではない。もちろん機械なんかでもない。

〝どこからともなく意識はやってきた。意識は意識を越えた何かに変わった。獣は、身体じゅうに毛を生やしていた。猿のようでもゴリラのようでもない。もっと毛むくじゃらだ。

毛むくじゃらは弱々しい。油断するとすぐにハイエナに食い殺された。寒くなると、喉をゴホゴホさせた。疫病ですぐに死ぬ。毛に包まれているのに寒がり。大人になるまで生き延びる者はほとんどいない。

吐く息は空気よりも澄んでいる。おしっこは、湧き水よりも透明だ。毛が地面に落ちると、そこから草が生えた。あたり一面の平原にピンク色の花が咲いた〟

アイはここまで読んで、空いたカップをリルに差しだした。リルはカップを盆にのせた。廊下をわたりきって、キッチンに入った。火を起こして湯を沸かす。

アイはさらに本を読み進めている。かすかな声がキッチンにも聴こえる。

本に刻まれた文字。肉声でひびくと、その声色だけの特別な世界が現れる。アイの声がリルの耳に染み込む。言葉は、リルの体内で新たな生成変化を起こす。

冬の寒さでカップは氷のように冷たくなった。リルはカップにお湯をそそいで温める。温まったカップに煮立てた紅茶を入れる。紅茶とシナモンのクッキーを持って、廊下を歩く。廊下の柱には植物の彫刻が施されている。神の使いの男の絵が廊下のいたるところに飾られている。神の使いは痩せこけていて、苦しんでいる。アイはこの絵が苦手なことを、リルにだけこっそりと教えてくれた。

アイにはもっとわかりたいことがあった。アイが読むのは本だけではない。枝を触った感触から何かを読んだ。雨粒が額にあたる。水の温度を読んだ。鳥の鳴き声を読んだ。天気を読んだ。光を読んだ。それからまた本を読んだ。さっきまで読んでいた本と同じはずなのに、まるで違う。午後に窓から入ってくる日差しも、昨日感じていたものとは違う。太陽からやってくる日差しと、本を読んだ精神からやってくる光がカップを持つ手を照らす。

リルはアイに紅茶をさしだした。アイはゆっくりと口にふくみ飲み込む。

〝空から何かが落ちてくる。毛むくじゃらたちは見た。アリよりも小さい粒。毛むくじゃらの額の上に浮いている。粒は鈍く光った。粒は粒ではなくなった。空間に歪みができる。色はない。透明でもない。歪みはねじれに変化する。さらに空間は小さくなる。

毛むくじゃらには何も見えなくなった。それなのにエネルギーを感じる。

毛むくじゃらは恐くなった。恐れという感情をはじめて味わった。空間に穴が空いた。穴は裂けた。裂け目から力の渦が湧きだす。そこは暗黒の世界だ。引き込まれる。瞳孔がひらく。全身に電流がはしり、毛穴がひらく。毛むくじゃらは気絶した。

穴はまたたく間に閉じた。閉じた空間は竜巻のようにねじれて天にあがった。空間の運動は宇宙へと消えた。毛むくじゃらは草むらで倒れている。目を覚ました。何かが違っている。さっきまでとは。草の緑はただの緑には感じない。桜の葉の緑。苔の緑。ノミが葉っぱをぴょんと飛び跳ねる。毛むくじゃらは泣いている。木が軋む音。川の濁流。大きな魚が飛び跳ねる。跳ねた魚を鳥が一瞬でくわえる。強風で木が倒れた。

こんな気持ちははじめてだ。毛むくじゃらに、泉にどぼどぼと水が湧きあがった。涙が眼球を濡らす。何かをしなくては。それは何なのだろう。

毛むくじゃらは、石で砂にカタチを刻んだ。地平に絵が現れた。体のなかに何かが渦巻く。雨が降ったらカタチは泥になって消えた。泥にも新しい絵が生まれた〟

アイがページをめくり声を発した。そのとき死者の言葉はもう一度生まれる。読むことでしか蘇らない声。声は現実を揺らす。過去や歴史や幻をいまに連れてくる。幽霊の囁き。リルは声の光景のなかにいる。ぼくのなかにも現れた。書庫には森の匂いが漂っている。

アイの声が情報になったとき、ただの伝達になったとき、人々の意識を一つにする暴力になった。リルにはもちろん、アイにも何故そうなるのかはわからなかった。

17

犬の群れがあった。別々の群れが互いにいがみ合うこともある。それも小さな竜巻が起こるようなもので、すぐに争いは消える。群れの中では関係や順番がはっきり決まっていた。それらの順番はすぐに変わる。群れは同じ群れのままで、永続することはない。ぼくが犬たちに尋ねると〝人間たちの群れにたまに混ざることがあるけど、彼らはすぐに集まりを永遠って思うよね〟と体を丸めて眠たそうな顔して言った。母犬が四、五匹赤ちゃんを産んだ。子犬たちが大きくなって子どもを産むと、また新しい群れをつくる。一つの群れが十匹以上になることはない。犬たちは一度、大きな群れをつくったことがあった。大きな群れの中に小さな群れができた。小さな群れが一つづつ、大きな群れから離れて行った。大きな群れはなくなった。大きさにはあんまり意味がなかった。人間は大きさという幻想を創り出す。

三匹の子犬がじゃれあっている。上に乗った瞬間に下を潜ったり、首を甘噛みしあったり、吠えて威嚇したと思ったら甘えた声を出したり、ぐるぐるぐるぐる回る。ぼくは人間が会話してるみたいだと彼らに伝えた。

〝人間の会話みたいに伝染はしないがね〟

犬たちが言っている意味がわからなかった。ぼくのなくなった体に、犬の毛は纏わりついていた。白と黒い毛は特に目立った。犬の集団を離れて、人間の家に行った。その家の階段を掃除したときに、白と黒の毛はたくさん落ちていた。その家では青い色の犬が飼われていた。ぼくの体には、まだほんの少し白と黒の毛がついている。そこに青い毛も加わった。風が吹いて青い毛は舞った。よく見ると、高い壁も青い毛にまみれていた。

18

目があいた。天井があった。真っ白だった。よく見るとタバコの煙で黄ばんでいた。蛍光灯から紐が垂れている。紐の先の白いプラスチックがゆれている。部屋の扉は閉まっている。昨日から兄は、自分が首を吊っているイメージがずっとあるみたいだ。兄は遺書の代わりに妹に絵でも描いてやろうと思った。

妹は朝になると仕事にでた。何かはわからない。誰にも知らされていない。妹は何かを積みあげた。積みあげたあとに壊す。それが妹たちの仕事だった。

広場に妹たちが積みあげたものが並ぶ。誰かがそれを引き取った。引き取った瞬間にいらなくなって捨てる。捨てずに貯める者もいた。貯めた何かを壊すのも妹たちの仕事だった。みんなが飽きた頃に新しい何かが広場に積みあげられた。最初は誰も欲しいとすら思わなかった。どこかで聞いたことあるような情報が流れる。すると本当にバカみたいに積まれたものはなくなった。壁が崩れる爆音が遠くで鳴る。空には戦闘機が飛んでいる。あれをUFOだと叫ぶ者もいる。どちらが本当なのかはわからない。国家や貨幣という概念もなくなった。それでも人間の集まりはさらに大きくなった。

妹は強く念じた。

〝ここから逃げたしたい。ここのシステムにわたしの人生は浪費させられている〟

電子ノイズのような音が妹の頭にひびく。

〝この世界にお前は必要ない〟

アイの声なのか。部屋には兄もいなくなっていた。机に一枚の絵が残されていた。妹は絵を眺めた。ぼくはその絵を見て、何だか涙がでた。もう気が狂うような長い時間、涙のことなんて忘れていたのに。

壁はまた崩れている。何の目的かわからずに建てられた壁。すべてが一斉に崩れそうだ。

〝さあ、ここから飛び出すのです〟

兄は声に導かれるままに歩いた。ブロック塀のヘリに草が生えている。寝間着姿のおじさんが草を摘んだ。子どもたちが石を蹴飛ばして遊んでいる。よく見ると石ではなく、壁が崩れたカケラだった。旗を持っているおばさんが「危ない!」と子どもたちに注意した。

子どもたちは風を蹴って家まで帰った。なんだか懐かしい景色だった。この世界にはもう子どもはいない筈だから。空は青々としているのに、大粒の雨が降った。狐の嫁入り。幽霊たちが結婚でもしたのか。もう人間は子どもを産むことすらできない。アイの情報にバクが起こった。バグに感染した人間たちには生殖機能がなくなったという噂がある。本当にバグが起こったのかは誰も知らない。それなのに、人間には子どもが産まれなくなった。砂埃にさらわれてビニール袋が空に舞った。

妹は橋の上から兄を見つけた。川縁の土手に駆け下りで、兄を捕まえた。

「どこかで死んでいるのかと思った……」

妹は兄にしがみついた。セイタカアワダチソウが、兄の身長よりも高く咲き乱れている。錆びた電子レンジに草が生えている。粉々になった発泡スチロールにはスズムシが鳴いている。小さな黄色いジャングル。ジャングルの真ん中にトンネルが抜ける。穴から川が見える。泥々の川の水は、紫色から黒色に変わっていった。赤く蛍光するクラゲがプカプカと浮かんでいる。カラスが三匹。二人の目の前にとまる。かあかあかあかあかあ。二匹が強く鳴いた後、弱く、かぁ、声を合わせて鳴いた。

妹はかすれるような声で言った。アイは言葉をかき消そうと、情報のノイズを入れる。兄に聴き取れただろうか。ぼくにははっきりの聴こえていた。それはアイの情報でも、社会からの声でもない。妹からの声でもない気がした。

〝希望は自分のなかにだけあるのよ〟

雲の切れ間から太陽が一筋の光を射す。妹はカバンに仕舞い込んでいた、兄が描いた絵を渡した。兄は絵を見ながら泣いている。じっとりした汗をかきながら。空気は湿っている。釣り人が魚を釣りあげる。真っ黒な川から、七色の毒々しい魚。太陽の光が魚を照らす。雲は流れた。雨上がりの空に虹がかかった。二人を祝福する彩色が大地と精神と皮膚を照らした。

19

真っ暗な部屋。部屋ですらない。それでも入ってくる月の明かりが机を照らす。ぼくはもうすぐ消える。ぼくはたった一人で旅をした。旅をすると何者でもなくなった。何千年も身体すらないんだけど、この死んでいるけど生きているって状態も、とうとう終わりのようだ。ぼくが見ていた風景はさらに透明になってきた。

窓の外にはススキが風にゆれている。窓やススキも実際にあるのか。確かめるすべはなくなった。ぼくは付けペンに、心臓から鼓動と色を吸い取って、気配に言葉を書き込む。透明のコップには水がひたひたに。本当はコップすらないのに、そこには水の塊があった。一口飲んでもう一度、机に水を置く。水の底には机の木目がゆれている。水の表面には月の明かりが光る。水がゆれるごとに、月と木目のカタチは変わる。それらの光景をぼくは書いた。忘れないようにとか、誰かに伝えたいから書いているのではない。人間は順番をよく間違えた。自分自身に従って、この地上ではじめて人間は幸福になれる。アイの言葉は、社会化してただの情報になった。命令になった。ぼくはいま、たった一人で書いている。そこらじゅうに、転がっている小さな奇跡に光をあたえるために。閉じ込められた生を解放するために。カリカリとペンが宇宙を叩く音がする。手元に火の灯りが照らされる。ぼくが書いているのかすらわからなくなった。

さよなら。言葉が刻まれていく。音が信号を放つ。信号が伝達することは何もない。硬直化したものを砕く風の言葉。絵は昆虫の目だ。その目には、社会なんて映ることもない。伝わらなくても、ひびきあう世界がどこかへ飛び散った。

あたりは真っ暗。平らな地面があって、崖があることはわかった。突いたら折れてしまいそうな人。トコトコと走る。その人は白く光っている。ぼくはどこにいるのだろう。どこからこの光景を見ているのだろう。ちょっとわからないや。地面の奥の方から光る人はやって来て、崖に落ちる。人は大きいのか小さいのかもわからない。世界を早回しでもしたかのように、トコトコと一瞬で落ちる。崖には底があるのかもわからない。また同じ光る人がやって来て、一瞬で崖に落ちる。崖に落ちるごとに、光る人の数は増えた。十人くらいなったとき、光る人のカタチは曖昧になった。粘土の人形が崩れたような風貌になって、十人が固まって動く。また崖に飛び降りた。数はさらに増える。もうぼくには数えることもできなくなっていた。大きな光の塊が、うじゃうじゃと動く。動きはスローモーションになった。一つ一つの個体は、もはや人のカタチはしていない。小さな粒であったり、細い糸のようでもあった。それぞれはばらばらに、規則性もなく動いている。壮大な光を放ちながら。光はぼくのところまで、存在を広めた。ぼくは光に飲み込まれた。あれ? 今度は、ぼくが一人っきりになって、トコトコ走っている。それから崖に飛び込んだ。崖の下にはもう一人の光るぼくが待っていた。ぼくたちは手を繋いで、崖のさらに下にある暗闇のなかへと降りて行った。

ここは中か。中か外かもわからない。闇を越えた闇。黒は黒を越境している。カタチや感触はない。なくなっても、なくならない何かが漂っている。固有のものは何もない。空間は拡張する。突然、収縮する。空間すらも最初からなかった。ぶくぶくと水のなかを潜っているような感触。気泡ではない気泡が、螺旋ではない螺旋を描いている。温度すらなくなった。

ふにゃふにゃしたカタチができる。色はまだない。無から有ができる。できたような感触だけがある。実体のない根っこがはえる。何もない空にからみつく。ぽたぽたと幻が落ちる。無限が錯乱しながら変調している。かつて人間が、愛とか、偉大な意思とか、神とか呼んでいたものにも似ている。似ているだけでまるで違う。人間には歓喜と快楽の区別すらつかない。最初から何もない。恐いものや不安すらなかった。あるのは統合と分裂だけだ。

ドクドクと音がなる。心臓の音に似ている。心臓はどこにもない。音すら鳴ってはいない。音にならない音が、ひびきではないひびきを奏でている。主体はなくなった。最初からない。消えては生まれる。ゆっくりと膜ができる。膜はカーテンのようにゆらめく。オーロラのようにグラデーションを描く。

20

激しい雨が降った。高い壁の修繕者たちは雨にさらされていた。アイの伝達で、下っ端の修繕者が自殺者の遺体を運ばされた。伝達とは命令だ。どんなに優しく伝えられようと、命令と化す。死体を街の外れに運ぶ。そのまま捨てられた。雨はさらに激しくなる。ごー。滝のよう。大地に打ちつける音。カミナリが激しく鳴る。修繕者たちは泣いた。泣く理由もわからない。雨が体に反応する。呼吸すら上手くできないほど泣いた。

〝もっと泣きなさい〟

アイからの情報か。誰かの声なのか。

遠くで木々の葉に雨粒があたる。軋みに水がたれ込む。誰かの心臓がとまった。運動をとめた心臓は、林にひびく音を聴いた。

雨は何日も真っ逆さまに降りつづける。鳥は巣で身を潜める。壁の崩壊が、さらに勢いを増す。修繕者たちは二四時間に休むことすらできない。真っ黒な泥川。橋は崩壊した。泥水が氾濫する。黒い泥水が街を飲み込む。修繕者たちは建物の屋上に逃げた。地鳴りがひびく。壁は崩れてすべて流された。大地に裂け目が入る。人はぶくぶく沈んだ。死者たちも水に溶けた。口から漏れた息が、風船のように真っ黒な世界をあがっていく。地平線まで水はあふれる。新しい海が誕生した。さらに雨は降りつづける。世界は水で覆われた。ところどころに陸地が残っている。羊たちは狭い陸で身を寄せあっている。人間たちはすべて流されてしまった。黒の泥水は透明になった。

何年も雨は降りつづけた。

夜があけると雨は突然やんだ。何の前触れもなかった。

雲の切れ間から光が降りてくる。澄んだ水に、ぴかぴかと太陽の光が反射する。小魚の群れ。三匹が、じゃれあっている。一匹の魚が隣の魚を突く。突くたびに、水面が揺れて、きらきらの粒が光る。

水の流れは穏やかになった。壁の残骸は姿すらないが水に浮かんでいる。灰色の作業着は海底に沈んでいた。羊たちの群れは海に溶けた。人間の姿はない。幽霊の気配もなくなった。世界は0になったのか。

大海原に地面がところどころ顔をのぞかせる。ヌメヌメの地平。剣が刺さっている。太陽の光が剣を照らす。

大地は腐っていた。異様な臭いが世界に立ち込める。腐敗臭とともに、新しい何かが、いっせいに歩き始める。それは気配なのか実像があるのかもわからない。世界から消滅した人間や動物や植物たちなのか。もっと新たな生命体なのか。歩けないはずの木や草が歩いている。彼らは、何故か誰の足も引っ張りあったりしない。命令もしない。束縛もしない。彼らは気配と空気を混ぜて、新しい森を誕生させた。

空には大きな羽を広げた鳥族のリズムが飛んでいる。

「リズムはやっぱり飛べるんだ!」

思わず叫んだ。リズムって誰だ? これは誰かの記憶なのかな。 強い何かが舞い降りた。

遠くから誰かがたった一人で歩いてくる。もしかすると、地上に残された最後の人間なのか。それとも得体の知れない未知の生命体か。

得体の知れないやつは空飛ぶリズムを見上げた。逆光で薄目しかあけられなかった。うっすらだけど、翼が風に乗っている姿が見える。翼は地上に降りて来た。リズムは得体の知れないやつに近づき手を取った。大地の腐った臭い。かき消すように新しい森からそよそよと風が吹く。空には青い色のほかに何にもなかった。リズムはふたたび大きな空へと舞った。

サポートしていただいたお気持ちは生きるために使います!あなたの気持ちがダイレクトにぼくの世界を支えてくれて、書き続けることができます。