CBC⑤「GROWとSPACEの2モデルを使いこなす」

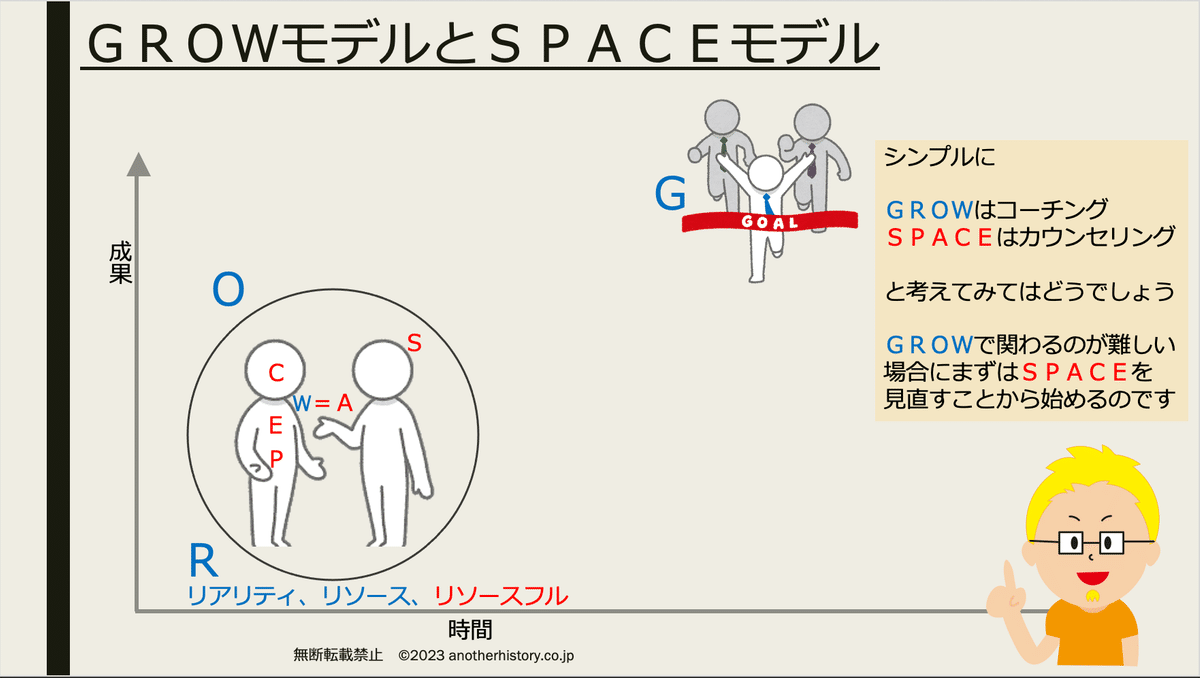

今回の投稿では上の図をつかって、前回まで話してきたことをまとめてみたいと思います。

(これは僕がセミナーで使っている資料で、コーチングとカウンセリングの違いを説明しているものですが、コーチがするカウンセリングではここに出てきているGROWモデルとSPACEモデルの両方を活用してもらいたいと思っています)

コーチがするカウンセリング①の最後に厚労省のサイトからの引用をしました。

「カウンセリングは、どうしたらよいのかのアドバイスを受けたり、答えを出してもらったりするためものではありません。自分自身の力で立直っていくきっかけをつくったり、気持ちや考え方を整理していくサポートを行ったりするのがカウンセリングなのです」

こんな風にカウンセリングを捉えるのであれば、僕たちコーチが行うカウンセリングの基本形は「ゆるやかなGROWモデル」で良いと思います。

ゆるやかな、というのは

「目標低め」

「期間は余裕をもって」

「アクションは小さめ、少なめ」

「周りのサポートの活用多め」

で、クライアントが決めたことできなくてもOKだし、何かやれたり、少しでも状態が変わったら大成功!くらいのイメージで関わるということです。

だってそうですよね。苦しいときに「高い目標」とか「たくさんアクション」とか「コミットメント」とかシンドイし余計状態が悪くなりかねない。

クライアントの中には真面目で、もっと努力しなければいけないと思い込んでいる人もいます。だからこそコーチ側からハードルを大きく下げて、簡単にとれる行動や、簡単に達成できるゴールに向かっていくことを推奨するのです。無理をし過ぎず、できたことにOKを出す雰囲気を作っていくことが大切です

「(自分で)頑張らなきゃ!」と思ってもしんどくて潰れていく。

「何もできないから諦めよう」と思っているだけでも変わらない。

こういうのは典型的なハマりパターンなんですよね。

だから、無理のない範囲でできること。そして、やったら少しでも自分や周りの状態が良くなることに継続的に取り組む。

継続的にというのがとても大切で、そのためには時間の余裕が大切です。

拙著「人生を変える!コーチング脳のつくり方」でも触れていますが、僕は20代半ばに勤めていた会社でパワハラを体験。完全におかしくなってしまい、職場から逃亡しました。

当時実家とも折り合いが悪く、帰る場所のなかった僕は、数カ月の失踪生活をしてしまうなど、自ら状況をややこしくします。

とあるきっかけを経て、ようやく実家に戻ったあと、自分が感じていたのは焦りでした。はやく再就職しなければいけない。はやく自分自身を立て直さなければいけない。はやくまともな路線に復帰しないといけない。。。

でも、そのときの自分には、自信もない。積み重ねてきたものもない。何をどうしたらいいのかわかってもいない。

それなのに(それだからこそ)、一発逆転しなければと焦っていたのです。

父に言われた言葉が僕の人生を救ってくれました。

「30歳までに、もう一度やりたいことを見つけて、そこで家を出ればいいじゃないか」

この言葉にどれくらい救われたか。それまで迷惑や心配をかけたおしてきた息子に対して、父はよくこんな言葉をかけてくれたと思います。

当時25歳だった僕は思いました。

5年かけてならできるかも知れない。少しずついろんなことを試しながら、一生懸命になれることを見つけよう。

そして、派遣社員から再スタートし、ご縁があってNTTグループに入り、ひたすら努力し、マネージャーになり、マネジメントに失敗してチームが崩壊し、コーチングに出会うのです。

コーチとしてもマネージャーとしても少しは自信を持てるようになったとき、僕は30歳でした。

だから、僕は辛い状態にいるクライアントに問いかけます。

「どれくらいの時間の余裕があれば、いまの状態が大きく変わる可能性がありそう?」

余裕をもった時間枠の中で、効果的な行動を積み重ねれば人生は変わって行きます。それを支えるのもコーチの仕事だと思うのです。

半年あればどんな人生でも目に見えて変化する

これが18年間、多くの人の相談にのることを仕事にしてきた僕の実感です。でもそれよりももう少し時間の余裕を見て、コツコツとこれまでと違う行動を積み重ねていく。確実に人生は変わって行くはずです。

話を戻しますが、そんな考えに基づいて、余裕をもって、ゆるやかなGROWモデルをするのです。(上図は最初に提示したのと同じもの)

少なくとも半年や一年かけて変わっていけばよいとした上で、

G 当面のゴールは何?(低めに設定)

R 現状できていることは何?(たくさん発見)

O ゴールに向けてどのような選択肢がある?(まわりのリソースを活用)

W まず何から始める?(小さなこと、すぐにできること)

を考えていけば良いのです。

当面のゴールですから、1週間後や長くても1ヶ月後くらいの現実的なゴールに向かって動き、「できた!」「変わった!」という体験を積み重ねるのです。

コーチがするカウンセリング①でご紹介した「夫を殺してしまったお母さん」のような一見難しいケースも、ゆるやかなGROWモデルで扱えるのです。数年後の「おばあちゃんをジャスコに車で連れていく」に向けて、まずはベッドの上での失禁予防体操から始める。のように変化を作っていくことができるわけです。

専門的にはあえて表面にとどまると言ったりしますが、心理の深い部分などを扱わずに、あえて表面的な目標に向かって進むことに分があるという考え方もあります。現実的な目標に対して現実的な行動を取ることができれば、必ず変化は生まれます。まずは行動によって外側の世界に変化をつくる。そのことが内面にも影響していくのです。

とはいえ、GROWモデル的に未来を思い描くことや、そこに向かって行動をしていくことが難しいと思える場合もあるでしょう。

その際におすすめなのが、SPACEモデルです。

GROWモデルは行動主義コーチングと呼ばれます。行動を変えることで未来を変えていこうとするからです。

けれど「行動しよう」「行動したほうがいい」と思っているけど行動できないということはありますよね。ましてやクライアントの状態や、周りの状態が良くない時には行動が取りにくいと思います。

そんな時には、まずはクライアント自身の状態を変えることに意識を向けることが有効です。

SPACEモデル(認知行動コーチング)の考え方はシンプルです。

S 対人関係、環境

P 身体の状態

A 行動

C 思考

E 感情

これらは相互に影響し合っているので、変わりやすところから変えて行こうと言うものです。

いきなり行動取ろうと思ってもできなかったけど

しっかり休んで、よく寝たり美味しいもの食べたりしたら(P)、行動(A)できるようになった。

仲良い友達と連絡をとって昔話をしてたら(S)、気分が切り替わって(E)、前向きな考えが出てきた(C)結果動き始めることができた(A)

困難を乗り越えた人のドキュメンタリーを見たら、自分はまだまだやれると思えて(C)、勇気が湧いてきた(E)。今できることをまずはやる(A)

とか、ありますよね!変化させやすいところから変えていくのです。SPACEの各要素に変化を与えるための手法はたくさんありますが、まずはこのコンセプトを覚えておいて、クライアントと一緒にどこから変えていったらいいかを考えてみてください。

とはいえカウンセリングが必要なクライアントであれば、まずは身体(P)へのアプローチ。つぎに人間関係(S)のアプローチを考えてみるのがおすすめです。

身体の状態(P)が良くないのに、他を変えていこうというのは難しいことが多いからです。また人間関係や環境(S)を変えると他の要素がガラッと変化することもあるので、そちらも試してみて欲しいのです。

逆に、思考(C)や感情(E)を変えようとすればするほど、はまり込むことも多いので注意が必要です。

怒りをコントロールしようとすればするほどイライラするとか、ネガティヴな考え癖を変えようとすればするほどグルグルしてしまうとか。ありますよね。

思考(C)や感情(E)を直接切り替えていくには技術や工夫が必要です。ですからまずは身体(P)や人間関係・環境(S)から変えていくのがおすすめです。

ちなみに近年流行しているのACT(アクセプタント・コミットメント・セラピー)でも、感情や思考を変えようとせずに、そのまま受容(アクセプト)することを推奨しています。そして自分の価値観に基づいた行動を取る(コミットメント)ことで変化をつくっていこうとします。

また、コーチがするカウンセリング③と④で紹介したニーズ(欠乏欲求)も、それらを満たすことで、身体(P)が変化したり、感情(E)が変化したりとSPACEが変化しているのだと考えてみてもいいでしょう。

結局は、クライアントがリソースフルな状態に近づいていくことが焦点なのです。

リソースフルとは「自分の内外のリソースが使える心理状態」のことです。

私たちは心の状態が悪くなると、自分の内的なリソースが活用できなくなります。これまでの知識や経験、もっているスキルなどが使えなくなるのです。

また、周りにあるものを使う、人に助けてもらうなど、外的なリソースも活用できなくなります。

視野が狭くなって使えるものがあることを忘れてしまったり、考え方が後ろ向きになって「どうせしても変わらない」などとリソースの活用をしなくなるのです。

そうやってドツボにハマってしまう。だからコーチがするカウンセリング②で紹介した「脱同一化」が大切なのです。

脱同一化の目的は、クライアントにリソースフルな状態になってもらうこと=内外のリソースを活用できる自分を取り戻してもらうことなのです。

今のハマっている状態から抜け出すために、SPACEの変えやすいところから変えるのです。クライアントはいきなりリソースフルな状態になりませんが、少しずつポジティブな変化を連鎖させていくことで、だんだんリソースフルな状態に近づきます。

そうやって、そこにあるリソースを活用しながら、本来もっている能力を発揮できるようにサポートしていくのです。

コーチンがするカウンセリング②で触れたソリューション・フォーカスト・アプローチの人たちは言います。

大切なのは

①ソリューション(解決、望む未来)がわかることと

②クライアントがよい状態(リソースフル)になること

であると。

進みたい方向が明らかになり、クライアントが内外のリソースを活用できる心理状態であれば、クライアントは自らの力で試行錯誤しながら、未来を切り開いていけるのです。

ということで、またこの図に戻ります。

我々コーチがするカウンセリングの基本形は「ゆるやかなGROW」モデルで良い。

それが難しいようなら、現在(R)の「SPACE」を見直してみて、変えやすいところから動かすのです。そうやってクライアントの状態が良くなれば、クライアントは自然とゴールを描いて、そこに向かって動いていけるようになります。

コーチがするカウンセリング①で紹介したお母さんも、実はおばあちゃんとの関係(S)だけだと難しかったので、息子さんを巻き込むという変化(S)をつくることで、お母さんの気持ち(E)や思考(C)が動いていったという側面もあるのです。

クライアントに余裕をもってもらいつつ、ゆるやかなGROWとSPACEモデルを組み合わせること。コーチのカウンセリングの基本形として試してみてください。

続く

いいなと思ったら応援しよう!