DeNA品質管理部社内勉強会に社外講師としてダイジョウブ技術統括の上野が登壇いたしました。

はじめに

8月に行われたDeNA社の社内勉強会「DQM Kaigi」に社外講師としてDAIJOBUの技術統括の上野が登壇いたしました!

DQM Kaigiは,DeNA社の品質管理部内で定期開催されており,社内のナレッジ共有のみならず,新しい知見を取り入れる場として社外から講師を招くこともあるそうです.

今回の登壇ではweb3とその品質保証について,弊社の取り組みをご紹介させていただきました.当日は多くの方にご参加いただき,web3に関心を持っていただいた方もおられたとのことで,大変嬉しく思っております.

勉強会でのご好評をうけ,お話しした内容をこちらでもシェアしたいと思います!

登壇時に使用したスライドはこちら!

https://speakerdeck.com/daijobu/di-san-zhe-jian-zheng-sutatoatupuga-web3ye-jie-nijian-ruwei-lai-7bade76a-c45a-42a8-a78b-6d2b7a852161

登壇内容

① web3とは

弊社はweb3に特化した第三者検証会社を謳っていますが,web3とはそもそも何なのでしょうか.

私たちはweb3を,「分散型台帳技術と呼ばれるブロックチェーン技術を中心とした,インターネットの新しい概念」として理解しています.データは中央集権的に管理されるのではなく分散して管理され,ユーザー同士はプラットフォームを介してではなく直接繋がれるのが大きな特徴です.

日本だとブロックチェーンゲームなどのエンタメ領域での導入が注目されていますが,海外ではブロックチェーン技術を活用したビットコインなどの仮想通貨が生活のインフラになっている地域さえあります.

特に自国の通貨の価値が暴落してしまったり,送金網が脆弱であったりする地域では,日常的な決済手段,送金手段として仮想通貨を選択することが増えています.

②web3のテストについて

このように日本でも海外でも市場規模の拡大が見込まれるweb3ですが,web3プロダクトの品質保証はまだ十分であるとは言えません.私たちはその理由について,web3特有のリスクと現状のプロダクト開発の特徴に要因があると考えています.

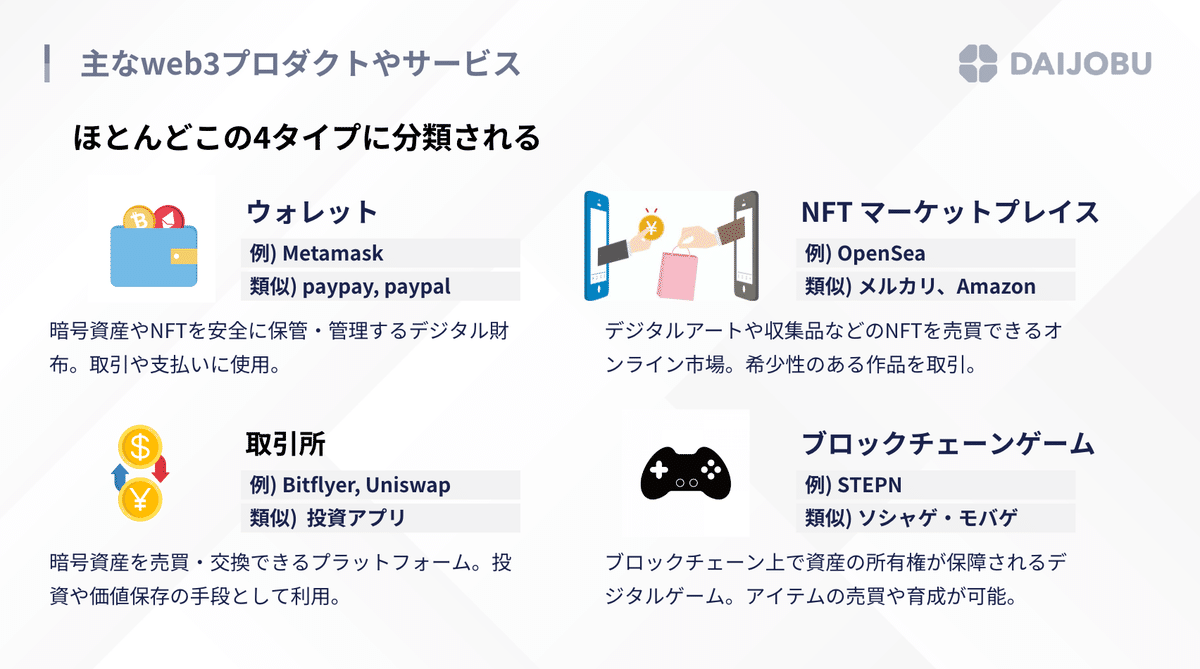

現在での主なweb3プロダクトは大まかに以下の4種類に分けられます.どれも仮想通貨やトークンが関連するものであり,金銭的なリスクが発生するものばかりです.

web3のプロダクトのリスクとしてもっとも大きなものの一つに,トークンの暴落リスクがあります.例えば,ブロックチェーンゲームのプロダクト企業が発行するコミュニティトークンは,発行されるとファンや投資家から大きな注目を集める一方,ゲームの不具合やリリース遅延によっていとも簡単に価値が暴落してしまうリスクがあります.

このようなリスクを認識していても,実際の現場では専属のQAエンジニアがチームにいるところはまだ少ないようです.これは,web3のプロダクト企業が早い市場の展開についていくためにドメイン知識の豊富なQAエンジニアを求める傾向にある一方,web3領域の品質保証を経験したことのあるQAエンジニアがそれほど多くないことが一因かもしれません.

QAエンジニアは十分なドキュメントがないなかで,前述のようなリスクや,ブロックチェーン技術特有のテストパターンなどを短時間で考慮しなければならないのです.

③組織について

web3の経験のあるQAエンジニアが少ないとはいえ,私たちはQAの経験のある方が適切にオンボーディングできれば,案件の経験を積んでいくなかで十分に活躍いただけると考えています.

DAIJOBUでは,web3のテストをするうえで最低限必要な知識をまとめた資料や,web3特有のテスト観点などをWikiやgitbookにまとめています.それだけではなく,メンバーがジョインしたときに必ずオンボーディングのプロセスの中で資料を読んでもらえるよう,社内のSlackにワークフローを実装しました.

このようにオンボーディングのプロセスを効率化して,抜け漏れの防止を図っています.さらに,オンボーディングを経験してもらったメンバーからフィードバックをいつでも受け付けており,こうした資料が生きたドキュメントとして活用されるようにしています.

QAエンジニアは異なる案件にアサインされると情報の共有がしにくくなるため,改善提案や困りごと,知見の共有ができる場を毎週設けており,ナレッジの蓄積と定着を図っています.QAエンジニア一人一人の得意分野や伸ばしたい分野を最初に把握したうえで,初回の案件は必ず案件遂行経験のあるメンバーと一緒にアサインするようにしています.

これは,社内標準フォーマットの使い方のような細かい点からテストのスキルや案件のハンドリングの仕方までお互いから学びあうことを目的とするものです.お互いに足りない点を補い合い,一緒に考えることでやり方がバラバラになることを防ぐためにあえてこの形式を採用しています.

参加者のコメント

参加者アンケートでは、今回の内容について、32%が「とても参考になった」、62%が「参考になった」とフィードバックをいただくことができました.以下,頂戴したフィードバックコメントを掲載させていただきます.

触ったことのない分野でしたが、概要を把握できました。これを機に、自分でも調べてみようと思います。

web3に関する話を大変興味深く聞かせていただきました。特に、ナイジェリアでの実情のお話を聞けた点がとても面白かったです。

web3について聞いたことがある程度だったのですが、概要から説明していただけたので、理解しやすく、また興味が持てる内容だった

一時期に比べてNFT業界に話題が減った印象がありますが、世界的に見ると通貨としての機能をしている国もあり、可能性がありそうな分野だなと感じました。

あまり詳しくなかったブロックチェーンですが、今後QAが増えていくかもしれないと感じたので情報の収集は関連した勉強をしてみようと思いました

QAについてあまり考えたことのない領域だった。検証などはなかなか難しそうな印象を受けた。

web3自体をあまり理解していなかったため、今回の内容で知見を得られました。

「Web3の課題を理解してQAできる人材」育成に特化しているのですね

web3の概念部分から説明をしたため,すでにご存じの方には若干物足りなかったかもしれませんが,興味を持ったというコメントをたくさん頂戴し,大変嬉しく思っています.

web3やweb3のQAの面白さをお伝えする機会をいただいたDeNA社の皆様、ありがとうございました!

最後に

DAIJOBU株式会社では、一緒に働くメンバーやイベント登壇、勉強会の共催を募集しています。

気になった方は、ぜひ気軽にお声がけください!

弊社のQAサービスにご興味を持って頂いた方も、以下からお気軽にお問い合わせください!