埋蔵文化財包蔵地の評価

1.評価方法が明らかに

埋蔵文化財包蔵地については、財産評価基本通達等に明記されていなかったことから、実務上、どう評価してよいか不明な部分でした。平成20年9月25日の採決で基本的な考え方が示されてはいましたが、国税庁は7月5日「土壌汚染地等の評価の考え方について」を公表し、その中で埋蔵文化財包蔵地の評価についても整理・明確化しました。

2.基本的な考え方

埋蔵文化財包蔵地を評価するときに、まず考える必要があるのは下記の2点です。

①

発掘調査費用の負担が、一般的利用が宅地であることを前提として評価される対象地において、その価額に重大な影響を及ぼす客観的な事情に該当すると認められること。

②

路線価又は固定資産税評価額が、埋蔵文化財包蔵地であることを考慮して評定されたものではないこと。

上記の2点を踏まえて、平成20年9月25日採決では、4万㎡を超える広大な貝塚について、発掘費用の見積額約11億円の8割(路線価が時価の8割程度とされていることとの均衡を図ったもの)を評価額から減額することを認めました。

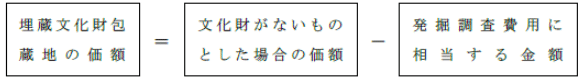

3.埋蔵文化財包蔵地の評価方法

評価方法は①原価方式、②比較方式、③収益還元方式の3つの評価方法が考えられますが、②では売買実例の収集、③では埋蔵文化財による影響を加味した純収益及び還元利回りを決定することが困難であることから、課税実務上は①の原価方法が合理的な評価方法として定着しています。

「発掘調査費用」とは、自治体独自に制定された「埋蔵文化財発掘調査基準」等に基づいて遺跡の面積・規模等から合理的に積算した発掘調査を実施するための費用をいいます。ただし、埋蔵文化財を包蔵する可能性があるなどの潜在的な段階では、埋蔵文化財包蔵地として評価することはできません。

逆に周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合であっても、埋蔵文化財を包蔵する土地は、下記の理由から発掘調査等をすることがあるため、埋蔵文化財包蔵地の評価の適用ができる可能性があります。

①

周知の埋蔵文化財包蔵地以外から文化財が出土した場合にも、届け出義務があり、文化財の重要度に応じて土地の所有者等に経済的負担が生ずる可能性があります。

②

周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合や一定の敷地面積以上の開発が行われる場合にも、試掘調査や発掘調査を実施することがあります。

4.埋蔵文化財包蔵地の調べ方

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、主に〇〇遺跡といわれている場所をいいます。「周知の埋蔵文化財包蔵地」(埋蔵文化財の存在が知られている場所)は全国で約46万ケ所あり、毎年9千件ていどの発掘調査が行われています。

埋蔵文化財は文化庁の管轄ですから、評価対象地が埋蔵文化財包蔵地かどうか、調査が必要か否かなどは教育委員会で調べることができます。

発掘費用は原則として事業者負担になりますが、個人の住宅建設などの場合は、公費で負担してもらえることもあります。マンションなどの大規模な建物は基礎工事で杭を地中深くまで打ち込みますが、個人の住宅ではそれほど深く杭を打つ必要はありません。周辺の地域で既に住宅建設などが行われ、調査が終わっている場所などは、特に調査が不要との回答を得られることもあります。

【執筆者プロフィール】

税理士 永井智子(ながい ともこ)

(社)ファルクラム租税法研究会研究員。

『税理士業務に活かす!通達のチェックポイント』シリーズ(共著/第一法規)ほか、論文・寄稿多数。