令和8年に歯科技工士6,000人が減少『歯科業界の崩壊の危機』とは?

この間、新たな歯科医院へ転職した親戚(歯科衛生士さん)と会話していた際、「歯科技工所から人手不足を理由に新規の発注を断られた」と話していました。

歯科技工所とは、主に歯科技工士と呼ばれる人達が歯科医師の指示の下、歯科医療に必要な詰め物(インレー)や入れ歯、矯正装置などを作成、修理、又は加工するための施設です。

ちなみに、歯科医院内で同様の活躍をしている歯科技工士もいますが、歯科技工士の多くがこの歯科技工所に勤めているようです。

続けて、彼女は「歯科技工士の人材不足はかなり深刻」とも話していました。

この点が少し気になったので、歯科技工士さんの事情を教育の視点も含めながら調べてみたいと思います。

歯科技工士のなり手不足

公益社団法人 日本歯科技工士会が報告している下図によると、歯科技工士数は平成30年には34,468人存在しており、平成16年以降も『横ばい』のようですが減少傾向にあるようです。

平成16年から平成30年までの15年間で1,200人減少しており、さらには働く人の5割が50歳以上の方です。

今のところ大きな変動はないようですが、「歯科衛生士及び歯科技工士の就業状況等に基づく安定供給方策に関する研究」の予測によると、令和8年には約6,000人もの歯科技工士が減少する事が見込まれているようです。

就業時間の拘束が長いなどの理由から離職するケースが多く、特にワークライフバランスを意識する20〜30代の若年層の減少が著しいという予想がたてられています。

これは、かなり深刻なのでは…と思いました。

その一方で、もしかして「単純に歯科診療を受ける人が減り、需要も減った結果、歯科技工士数も減っている」のではないか?とも思いました🙄

そこで、歯科治療の近年の動向を見てみました。

歯科治療の近年の動向

歯科保健医療を取り巻く状況について、平成31年「歯科口腔保健に関する最近の動向」(厚生労働省)によると、以下の通り述べています。

◆小児のむし歯は減少し、また、80歳で歯を20本以上残す8020(ハチマル・ニイマル)の達成者は増加している。しかしながら、成人の約7割が歯周病に罹患し、進行した歯周病のある者の割合は改善していない。

◆成人において過去1年間に歯科検診を受けた者の割合は増加し、高齢化の進展に伴い、歯科診療所を受診する高齢者は増加している。

つまり、虫歯などの小児歯科の患者数は減少している一方で、むしろ成人患者数は増加傾向にあり、この先も高齢社会が続く日本において歯科治療ニーズは続くようです。

てっきり、歯科診療は減少傾向にあると思っていただけにこれは意外でしたが、下図によると歯科診療所数は『横ばい』のようです。

とは言え、自身の実感からすると私の住む地域でも新たな歯科医院が開院するケースを最近よく見かけるなぁと思うので、患者数が増加傾向であることも頷けます。

話を戻すと、このようにニーズがある業界なのに、どうして歯科技工士は足りないのでしょうか?

そこで「他の歯科職種も不足している状況なのか」についても見てみました。

歯科医療職別の養成機関と人数

歯科医療には、主に歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の3つの職種が存在します。そして、それぞれが国家資格を有し、各々の専門性を活かし治療を完結させるチーム医療として成り立っています。

それらのバランスについて、全国の養成機関数とその人数を見てみたいと思います。

①歯科医師

【養成機関】

国立大学11校、公立大学1校、私立大学17校、計29校。

【人数】

歯科医師の総数は、昭和57年以降から増え続け令和2年で107,443人となっており年々増加傾向にあります。その一方で、日本歯科医師会は「適正歯科医師数は82,000人程度である」とも述べており、この現状を過剰とも捉えているようです。しかし、歯科医師数については地域差が大きいことから、全国の総数で歯科医師需給を論じることには無理があるとの意見もあるようです。

参考:「2040 年を見据えた歯科ビジョン – 令和における歯科医療の姿」

参考:「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」

参考:「歯科医師需給問題に関する日本歯科医師会の意見」

歯科医師の増加背景として、かつての「1県1医学部構想」の他、同時期に起きていた歯科医不足による「むし歯患者問題」もあったことから、医学部同様に歯学部・歯科大学も増えた事が要因の一つとして考えられています。

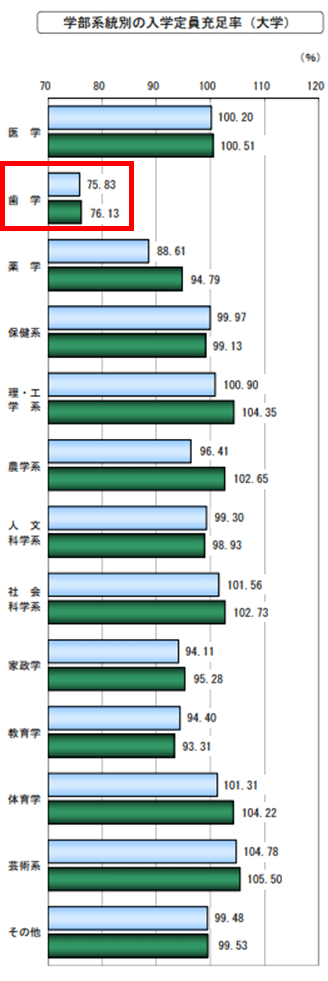

その一方で、日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター「令和4年(2022年)年度私立大学・短期大学等入学者志願動向」の学部系統別の入学定員充足率(大学)の下図を見ると、歯学は2年連続(令和3〜4年)で最も低い数値(いずれも70%台)となっており、近年では定員確保が課題となっているようです。

②歯科衛生士

【養成機関】

令和3年4月27日時点で、専門学校 145校、短期大学16校、大学12校の計173校。専門学校の割合が8割以上を占めている。

【人数】

全国の歯科衛生士数は、令和3年で142,760人で前回調査時(平成30年)から10,131人も増加しているようです。加えて、令和4年度学校基本調査で専門学校の入学定員充足率(医療関係)を見たところ、1位は放射線技師96.8%、2位は看護師90.9%、3位は歯科衛生士86.3%、4位は理学・作業療法士79.6%となっていました。歯科衛生士は、トップ3にランクインする人気の職種のようです(実質上、『女性の医療職』として限った場合、1位かもしれませんね)。

参考:「就業歯科衛生士数について」

下図を見ると平成10年度以降から養成校が増えている事に伴い、入学者数も右肩上がりの状態が続いています。

つまり、歯科医師が増加している事によって、その診療をサポートする歯科衛生士も増加傾向にある事がわかりました。

③歯科技工士

【養成機関】

平成30年時点で、専門学校43校、短大2校、大学3校、特別支援学校1校の計49校。専門学校の割合が8割以上を占めている。厚生労働省「歯科技工士に関する最近の状況等」によると平成3年には72校あったようですが、この27年間で23校が募集停止しているようです。

【人数】

冒頭で記した通り平成30年時点で34,468人ですが、その数を歯科医師と比較すると1/3程度、歯科衛生士との比較に至っては1/5程度の人数です。加えて、将来予測では令和8年に約6,000人もの減少が見込まれています。

下図を見ると歯科衛生士とは対照的に、平成9年頃から入学者は右肩下がりに減少し続け、それに伴い募集停止をせざるを得ない養成校が増えているようです。

歯科医師と歯科衛生士とは対照的に、減少傾向にあるのは歯科技工士のみのようです。

ちょっとバランスが変…ですよね。

今後、歯科医療は崩壊の危機?

さすがにそんな事は起きない…と思いますが、東京歯科医療保険医協会の記事を見るとちょっと怖い事が書かれています。

歯科保険診療の40%を占める歯科修復、欠損補綴は、歯科技工士の存在なしには成立しない。この状態の放置は寝覚めが悪いばかりか、業界全体の自殺行為になりかねない。5年以内に新既卒歯科技工士の七割が業界を離れる(離職でなく”離業”)、60歳代以上が歯科技工士の5割弱を占めることを重ね合わせると、歯科技工士不足が早晩深刻化し、歯科業界の足元が崩壊するのも明らかだ。歯科技工士の待遇・環境改善はいまや他人事でなく、歯科医師自身の存続に跳ね返る「我が事」に他ならない。

これで冒頭でお話した、親戚の歯科衛生士さんが言っていたことがやっと繋がりました。

ちなみに最近は、世代交代が進む歯科医院さんも多いようです。その一方で、新規参入する歯科医師さんにとっては、『歯科修復を歯科技工所へ発注すること自体が難しい未来がすでに訪れつつある』ということなのかもしれません。

たしかにこの状態が続けば、歯科医療は崩壊の危機が訪れる…のかもしれませんよね。

でも、それって逆にブルーオーシャン?

ここまで少し暗~い話が続いてきましたが、ニーズは今後も続くようですし、逆にチャンスとも受け取れる情報がありました。

歯科技工士の新卒者採用求人倍率(専門学校)は、10倍~20倍程度にもなってなっているようです。これは…たしかに就職先に困るということはまずなさそうです。

それに歯科技工士界をリードしていくような、特に若い人材が求められていることは事実ですから、これから歯科技工士となる人にとっては、ブルーオーシャン状態とも言えます。

また歯科医療は、国で金額が設定されている「保険治療」と歯科医院が独自に値段を決めてよい「自由診療」の2つが存在し、近年「自由診療」の比率が上がっているようです。

(特に、歯科矯正や審美歯科などの保険外の治療がそれにあたります)

また、デジタル化も急速に進みCAD/CAMを用いて3Dプリンターで歯を形成する技術もあるようです。

(すごい…)

これらデジタル化の発展によって、厚生労働省は令和4年5月に「歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方」を示すなど歯科技工士さんの就業環境を整える動きもあります。

そういった技術を磨けば独立開業も出来る職種、かつライバルも少ない業界なので、自宅を改装し自営業として勤務する歯科技工士さんも多いようです。

大学の取り組み(まとめ)

最後に

インターネットで「歯科技工士」と検索すると予測変換でネガティブな意見が散見される一方で、それでも歯科技工士を目指す高校生、社会人がいる事は本当に素晴らしいと思いました。

他方で、この現状を危機として捉え、離職防止や離職後のサポートとして、厚生労働省から助成を受け『やりがいを再発見できる機会を提供する大学』も出始めています。

個人的な意見として、どうしても歯科医院は閉鎖空間になってしまうため、歯科医師をトップとする伝統的なピラミッド型のマネジメント形態になっているのかなぁと感じています🙄

ただ、その形も限界となりになりつつある今は、互いがより水平的にコミュニケーションを取る一つの形として、歯科技工士と歯科衛生士も歯科医師と同様に『学士』を目指す分野へとシフトしていく必要もあるのかもしれない…とも感じました。

ちなみに、上述した新潟県にある明倫短期大学では、2年制課程を修了後にさらに上の専攻科(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構認定の専攻科)へ進学することで学士を目指せるコースがあるようです。

(恥ずかしながら『認定専攻科』の存在を知りませんでした…)

【認定専攻科とは】

短期大学の専攻科は、短期大学の本科卒業後に1年あるいは2年間の就業により専門性を高める場として機能しているが、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構でその教育内容が学士課程と同等の水準であると認定を受けた「認定専攻科」では、同機構の審査を経た後、「学士」の学位を得ることができる。

ぜひ、若い人に知ってもらいたい業種だと感じましたし、私も勉強になりました。

(あっ、ちなみにスポーツ用のマウスピースも歯科技工士さんが作っているようですよ👀)

最後までお付き合いいただき

ありがとうございました。

Xもやっています。@tsubuman8