自作《それは祈ることに似て》を巡って。

この記事について。

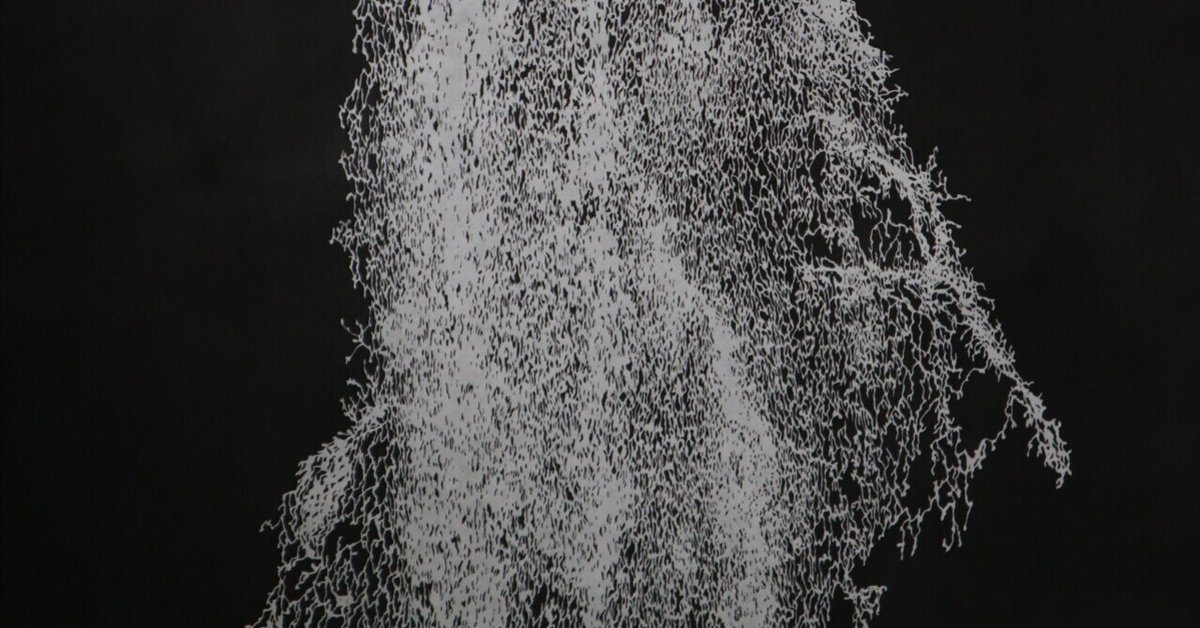

今年の初夏,国際切り絵コンクールにてスチューデントグランプリを受賞した最新作《それは祈ることに似て》に関して。思索と自己解題と考えていること。

〇自己宣伝〇

9/2~9/13の会期で,大阪・中崎町のアトリエ三月のFLAG2022にて,小作品ではありますが,《それは祈ることに似てⅢ》を展示中です。阪急大阪梅田駅近くにお越しの際はぜひとも!!

また11/27まで,山梨にある富士川・切り絵の森美術館にて,国際切り絵コンクールの入選入賞作品展で《それは祈ることに似て》が展示されていますので,ちょっと遠いですが,こちらもよろしければぜひ!

本題

それは祈ることに似て。

作品を送るときコンセプトとして記述した文章のメモがあったので,そこから始めてみようと思う。

紙を切ることは祈ることに似ている。

全体を捉えつつ描く絵画とは対照的に,切り絵を制作する私のまなざしは,常に繊細で局地的な部分に集中し,やがて一つの作品として結実する。

水流は重力に引き寄せられ,その一滴一滴の姿は現れては消えることを繰り返しながら,大きく落ちてゆくのが水瀑/滝である。

制作,そして水瀑は祈りのように純粋で,常に連続的な出来事としてそこにある。

たしかに,滝行が想起されるように,あるいは那智大滝のように,滝は祈る場として,あるいは祈られる対象として捉えられてきたし,そういう表象がなされてきた。水瀑という現象に祈りが引き出されているのは,特定の宗教による(精神的な)力というよりも,水瀑のその純粋性に依拠していると思えてならない。日常に潜む水滴という微小性から,ダイナミックな流動という現象の力を借りて,ある種の無限性を持った全体/総体として,轟音とともに存在し続ける,という。

ところで白い紙を切る,ということを「紙を切ること」の文脈に照らし合わせてみれば,東北を中心に古来より行われてきた「オカザリ」と呼ばれる伝承切り紙に通底している。僕は紙を切る行為そのものにいわば「祈念性」とでも言えそうなものを見出した。一方で,ペーパーカット自体がその装飾性を経由して祭祀・儀式といった精神世界にもむずびついている。(これは何も日本という私たちの生活圏内にとどまらない共通の文化でもあることがわかっている。)

単に描くことと紙を切ることの違いは,制作をするときの作品との関係性にあるように思う。常にとても微小の部分を見つめ続けて,全体を思い描き続ける。これは,ダイナミックに画面上に筆を動かすことができる絵画技法とは異なる点だ。まさに祈りの構成に相似している。

それゆえに,いや,だからこそ,ここに手わざ的な方法論を取る強い必然性を見出している。千住博のWaterfallのシリーズは,絵の具を垂らすことによって描かれているが,あれはつまり,滝を描くというより,支持体に対して「滝という行為をしている」ようなものだと思っている。僕は,《それは祈ることに似て》のシリーズを作るが,モチーフにしている滝も,作られる切り絵も,紙を切るという行為も,どちらもそれは祈りだと思っている。

そういえば,国際切り絵コンクールの図録に掲載された審査総評では,

「紙を切る」という素朴な人間の行為、立ち止まってよく考えると私たちの歴史や文化の時間と自然界の物質との出逢いやふれあいが回想されます。

(審査委員長、東京芸術大学名誉教授 保科豊巳)

と記されていた。このあと,上位賞3名の作品についての言及がされているが,「シンプルで無駄のない抽象性」「深遠」という言葉が本作には投げかけられた。授賞式で話をさせていただいたが,紙を切ることは,(否定的な意味ではなく方法論としての意味で)ネガティブな創造であり,初原的だという感じに話は流れていった。

ちなみに,懇親会で別の審査員の一人から,「なぜ滝全体を描かなかったのか?」と問われた。その点についてはいろいろ考えていたので,嬉々として答えてしまった。

全体が見えてしまうことや,終端点(滝壺)が見えてしまうことは,その物体や現象のスケール感を規定し,一度抽象化したのに現実世界に少し引き戻してしまいかねない。紙を切るという制作行為をするときの目は常に微小部分をまなざし続けており,微小性から全体性を引き出す力があると僕は考えている。

結びに。

あまりに豊かで,あまりに複雑な時代を生きている。(少なくとも僕は日々そう感じ続けている。)だからこそ,常に流動的な思考体であり続けたいと強く思っている。

でも一方で,いわゆる日常生活に希望を見出しづらいみたいな,矛盾に見えてしまうような,たくさんの困難が横たわる時代だと思う。大きな抵抗もささやかな抵抗もどちらも続けるけれど,上手く距離をおける装置を欲している節があることに自覚せざるをえない。

この切り絵作品は,いやこれは視覚芸術なんだけど,作品の前で目を閉じても別にいいようなものとして,一連の作品群を捉えている。ほんものの滝じゃないから,轟音も聞こえないし,周囲の雑音は遮断されてくれないけれど。

でもちょっぴり豊かだと思う。誰がなんと言おうと。

【展示】

・大阪 《それは祈ることに似てⅢ》

アトリエ三月FLAG2022,大阪中崎町

こちらは,額装した小作品として販売もしております。

・山梨 《それは祈ることに似て》富士川・切り絵の森美術館,国際切り絵コンクール2022

Ⅱなくね?と突っ込まれそうですが,未発表のものとして手元にあります。

【受賞】

《それは祈ることに似て》

2022年 第3回国際切り絵コンクール スチューデントグランプリ

(全体の受賞序列的には,3番目のようで,まんなかに展示されていましたし,広報物にも載っていてとてもうれしいです。)