メタファシリテーション手法の手順と訓練

一人でも多くの農家さんの自立を促すために、ベナンで野菜配達ビジネスをしている綿貫大地です。

*この記事は、JICA青年海外協力隊(2017年10月〜2019年9月)時に投稿した記事を再掲したものです

前回のブログに引き続き、メタファシリテーション手法を紹介します。

メタファシリテーション手法の具体的手順と訓練方法について。

メタファシリテーション、その大原則である事実質問に関して知りたい方はこちら。

今回の記事もこの本を参考にする。貧困についての記述なども、とても参考になるので、現在もしくは今後、開発の現場に関わる方は一読することをおすすめします。

具体的手順

コミュニティ開発のJICA協力隊員が、これから対象となる農村で、村人主体のプロジェクトの種を模索しているという想定してほしい。

①まずはインタビューの許可を取ります。

挨拶をした後すぐに質問に入りがちですが、まずは自分の名を名乗り、許可を取りましょう。こうすることで対等な関係を築きやすくなります。

対等な関係でなければ、相手の本音を聞き出すことは困難になるので、そういった意味でもこの入り方は重要です。

②セルエスティームが上がるようなエントリーポイントを見つける

セルフエスティームとは自尊感情のこと。わたしたちは、村人からすると公教育を受けた先進国から来た外部者です。どうしても優位な立場になってしまう。

そこで、話しやすい状況を作り上げるために、セルフエスティームが上がるものから始めましょう。わかりやすい例で言うと、大事そうにしてる持ち物など。

例:それは何ですか?買ったのですか、もらったのですか?それはいつですか?それはどこですか?など

③課題を整理する

エントリーポイントを起点に事実質問を続け、村人が課題らしきものについて発言したのであれば、課題整理の手助けをします。

それによって、どんな困ったことが起こったのかを事実質問を駆使しして尋ねていきます。

その際に、時間的に遡ったり進んだり時系列で聞いていくと進めやすい。

例:一番最初に起こったのはいつかですか?どこで起きましたか?一番最近はいつでしたか?どこでしたか?

*もし、本当にそれが問題なのかという疑問がわいてきたら、「どんな対処をしてきたか?」さらに「それで誰がどのように困っているのか?」質問してみます。事実質問のおかげで当初問題だと思っていたことが、大した問題ではなかったと村人の気づきを促すことがあります。その際は、本当にそれは問題ですか?と直接聞いてはいけません。なぜなら考えや思い込みを質問していることになるから。

④解決方法を探る

これには主に2つあって、自己の類似体験を追跡する方法と、身近な他者の類似体験から学ぶ方法があります。

例えば村の中に同じ課題を解決した例があれば、それを参考にすればよいでしょう。

例:以前にもそうしたことはありましたか?あればその時はどうしましたか?この村で同じような課題を持った人はいますか?など

⑤結論は絶対に当事者に言ってもらう

上記のやりとりをしていくうちに、その村の現実が見え、課題・解決方法の方向性が見えてきたとしても、結論は相手に言ってもらいます。

こちらが先に気づいても、言わせるように何とか事実質問をひたすら続けていく。

こうすることで、村人が主体性をもって次の行動をとることができます。

訓練方法

本書の中にはいろいろと書いてあるが、下記2つに集約されます。

観察

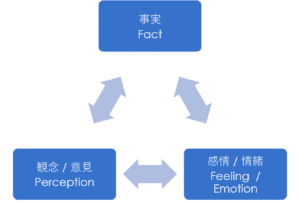

他人の会話を観察します。その際に意識しなければならないのが、発言が下記3つの質問のうち、どれに当てはまるか。

普段の会話で思い込みや考えを聞く質問が圧倒的に多いことがわかってくると同時に、数少ない事実質問に気づくようになると、自分でも意識してそれを使えるようになります。

実践

習うより慣れろ!すなわち実践あるのみ。

開発の現場だけでなくて、友人や家族に付き合ってもらってもいいと思います。自分一人でエントリーポイントを決めて事実質問を30個考えてみる、などでもいいでしょう。

とにかく事実質問をすることと、その対話を客観的に観察しているもう一人の自分を意識しながら実践していく。

最初は具体的手順のようにうまくはいかないかもしれません。実直に観察と実践を繰り返していくしかないでしょう。本書の中にもこう記載されています。

和田はこれだけのものをたった一人で築き上げた。中田は和田の真似をしながらやはり一人で基礎技能を磨いた。それを可能にしたのは一にも二にも情熱である。言い換えれば、途上国の人々の現実に必ずや直に触れるぞという執念であった。一人きりであっても、人生経験を豊かに重ねながら、執念を持って臨んでいれば、必ずや道は開けるはずである。

これからJICA海外協力隊員として赴任する方、すでに赴任している方で、現地の人々が抱える本当の課題に対する活動をしていきたいがその課題を模索している方々に、この記事が何かしらのヒントになればとても嬉しいです。

それでは。