3Dプリンター用の有毒ガスフィルター「BentoBOX」の作り方

この前の記事で、FDM方式の3Dプリンターを動かしたときに出る有毒ガスに、エンクロージャー内で動かすエアフィルターが有効かどうかという実験を紹介しました。

今回は、その記事で使っていたBentoBOXというエアフィルタの作り方を紹介します。

作り方について、わかる人はそんなに難しくはないと思うんですが、

ファンの電圧?

電源をどこからとる?

というところが、電気系の工作未経験の方だとわからないと思いましたので、その辺を中心に紹介してみます。

なお準備する材料は工程の途中途中で紹介しますので、いったん記事を読んで、手順を追いながらリストアップしてみてください。

なんでBentoBOXなのか

既製品をエンクロージャーに入れる方法もあると思いますが、私はせっかくなので3Dプリンターで作るタイプを選択しました。

3Dプリンターで作るタイプのエアフィルターもいくつかあるようですが、今回はBambuLab P1Sにおさまる「BentoBOX」というエアフィルタを作ります。

※P1Sでなくてもエンクロージャー内に置くスペースがあれば、使えます。

なお、上記のオリジナルのものをそのまま一度作りましたが、ファンの吸気が弱くあまり効果が出そうになかったので、オリジナルの説明図のオレンジパーツ部分を以下に変更しました。

オリジナルは4センチサイズのファン(4020ファン)を2つ使う設計ですが、上記のパーツに変更すると5015ブロワーファン2つに変更することができ、吸気パワーがアップし、さらに静音化できます。

吸気パワーが上がればフィルターの能力も上がるはずだと思い変更しています。

5015ブロワーファンってなんだよ、っていうことなんですが、これです。

これを2つ用意してください。(これでなくても5015 24Vのブロワーファンなら何でもいいです)

このファンは結構評判が良くて、私は3Dプリンターのパーツ冷却ファンとしても使ってます。

※Amazonだと最近高くなっているんで、私はAliexpressで買ってます。

そのほか準備する部品については、上記2つのページを翻訳かけて読めばわかると思うので、準備しておいてください。ねじとかネオジム磁石などこまごまとしたものがあります。

ちょっとした説明

「M3x18 screws」はM3規格の18㎜の長さのねじ、ということです。

「M3x4 heat inserts」というのはこういうやつです。インサートナットといいます。

印刷した3Dプリンターのパーツに、はんだごてなどで熱しながらインサートナットを押し込むことで、しっかりしたねじ穴ができるという理解で良いです。

※配線にも使うのではんだごてを準備しておきましょう

パーツ一覧にあるHEPAフィルターと活性炭

フィルターの最初の部分に使うHEPAフィルターは以下のものです。これもAliexpressで買うと安いです。

フィルターの2段目、活性炭の準備が一番悩みました。

なんでも、酸処理されている活性炭を使うと、酸成分が排気されて3Dプリンターが錆びてしまうということらしいです。

オリジナルの説明には、日本で入手できるものとしてはこれいいのでは、ということが書かれていました。

アズワン 活性炭

https://www.monotaro.com/p/2090/5517/

これはちょっとお高いので、私は

国産のもの

ヤシガラ活性炭

空気清浄、水質清浄に使えるもの

品質試験成績表があるもの

粒度が小さすぎず大きすぎないもの

を条件にして選んでつかっています。

なお、空気清浄に使う場合は水洗いはしないほうがいいようです。

まずはパーツを印刷する

これは特に難しいことはないと思います。

PLAは熱で変形しちゃうかもしれませんので、避けたほうがいいでしょう。PETGかABSがいいかなと思います。

パーツ同士の接合のためにネオジム磁石を使いますが、印刷の具合によっては、磁石がはめ込んだ穴から取れてきてしまうので、金属とプラスチックを接着できるタイプの接着剤を用意しておくといいでしょう。

印刷したら仮組してみる

ファンなどを組み込む前に、印刷が終わったらパーツを組み合わせてみてがたつきや組み合わせに隙間がないか、きれいに仕上がりそうかを確認してみてください。

あんまり具合がよくないなと思ったら印刷しなおしましょう。

ファンを組み込む

24Vの5015ブロワーファンを説明動画のように組み込みます。

インサートナットを入れるのがちょっと難しいかもしれないですが、頑張ってください。そのほかはそんなに難しくないです。

なお、スイッチは今回使わなかったので、スイッチの穴が開いていないタイプを印刷しました。

ファンから出ている電線は、このパーツの配線用の穴から出しておきましょう。

ファンからまとまりなく線が出たままではちょっとアレなので、ビニールテープやカプトンテープでまとめて、パーツ内部にテープで固定しておきましょう。

電源の用意

BentoBOXの説明書きを見ると電源をどう用意するかは自由ですみたいな雰囲気で、ちょっと困りました。

確かにいろんな方法あると思いますが、私がどうやったかを具体的に書いておきます。

先述のように、用意したファンは24Vのファンです。

これを動かすためには24Vの直流電源を準備する必要があります。

USBからの5Vを昇圧する方法や3Dプリンターの電源から引っ張ってくる方法もありますが、今回は出力するボルトを調整できるACアダプターを用意しました。

ボルトを調整できるものを選択したのには理由があって、定格の24Vより低いボルト数で動かすと、ファンの回転が下がります。風量も多少落ちますが、静かになります。

うるさいと嫌だなーと思っていたので、出力ボルトを調整できるものを選択した感じです。(過去の経験でこのファンが全力で回るとめちゃ強力だけど結構うるさいのを知っていた)

また、コネクターがいろいろ入っているので、これも便利に使えます。今回はファンから引っ張ってきた電線をそのまま差し込める「これ」を使ってます。

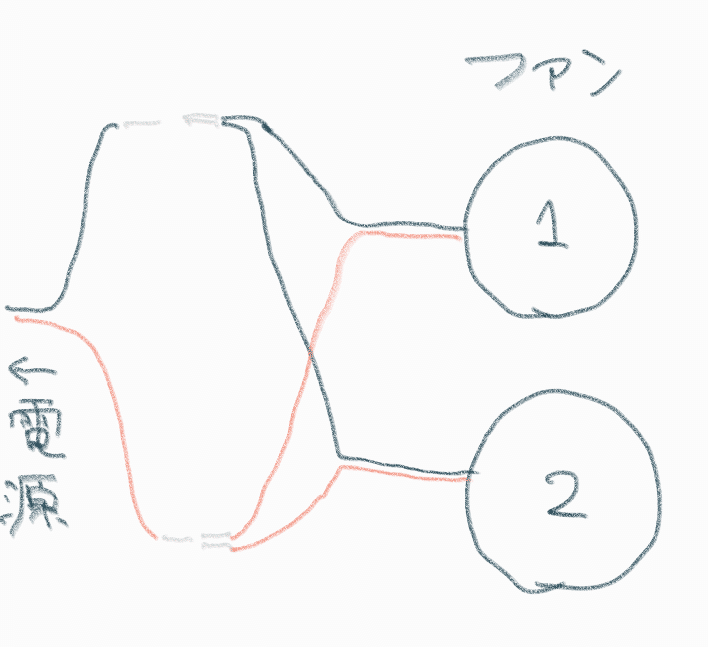

2つのファンにどうやって電気を通すか

2つのファンそれぞれにどうやって簡単に電気通そうかなあと最初悩んでしまったんですが、単純に電線を1本にまとめれば良いことに気づきました。

雑な絵で申し訳ないですが、こんな感じです。

ファンから出ている赤のケーブル、黒のケーブルそれぞれを1つにまとめる

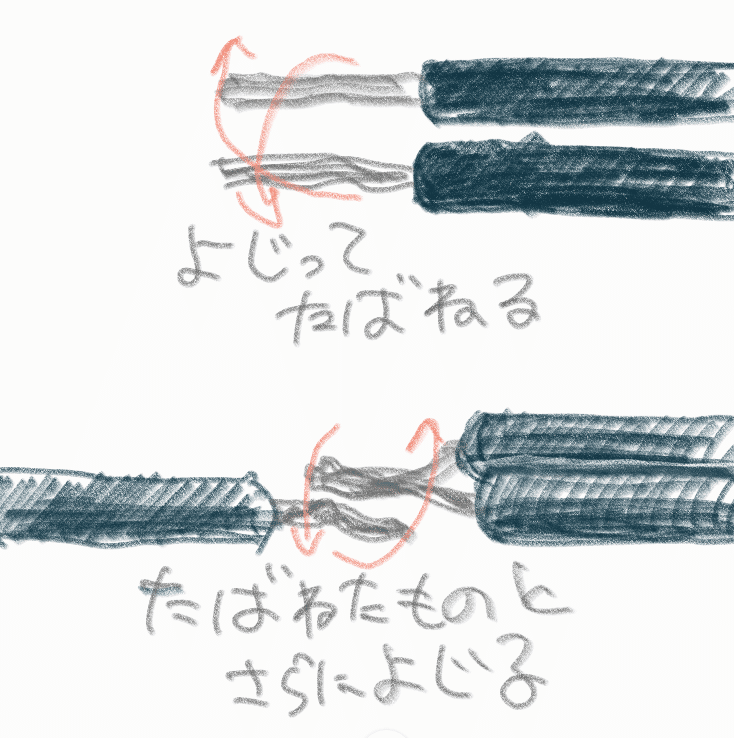

電源につなぐケーブルとファンからのケーブルをよじってつなげてはんだ付けする

カプトンテープや収縮チューブで覆っておく

具体的な電線のはんだ付けはこちらを参考にしてみてください。

ファンのケーブルにつなぐケーブルはこれでいいと思います。

収縮チューブも必要に応じて使ってください。

ケーブルの長さは、あんまり長くても邪魔になると思うので、(せっかくの自作ですし)ご自身の環境に合わせて調整してください。

そんな雑な方法でうごくんかい?

先ほどのファンは動作に約2ワットが必要な仕様になっています。

用意したACアダプターは最大3A(アンペア)の出力です。

ワット数をボルト数で割ったものがアンペア数

なので、ファンの動作に必要なアンペアは

2W÷24V=0.0833

となり、2つでも0.1666アンペアなので、最大3Aあれば十分動くことがわかります。よって、1つの電線から2つのファンに電力を分けても問題がないということになります。(間違ってないはずです!)

ACアダプターと電線をつなぐ

あとは先ほどつなげた電線の、ACアダプターにつなぐ側の被覆をむいて

の色に合わせて差し込むだけです。

もしファンが反対に回っちゃうようなら、色を逆にして差し込んでください。そんなもんです!

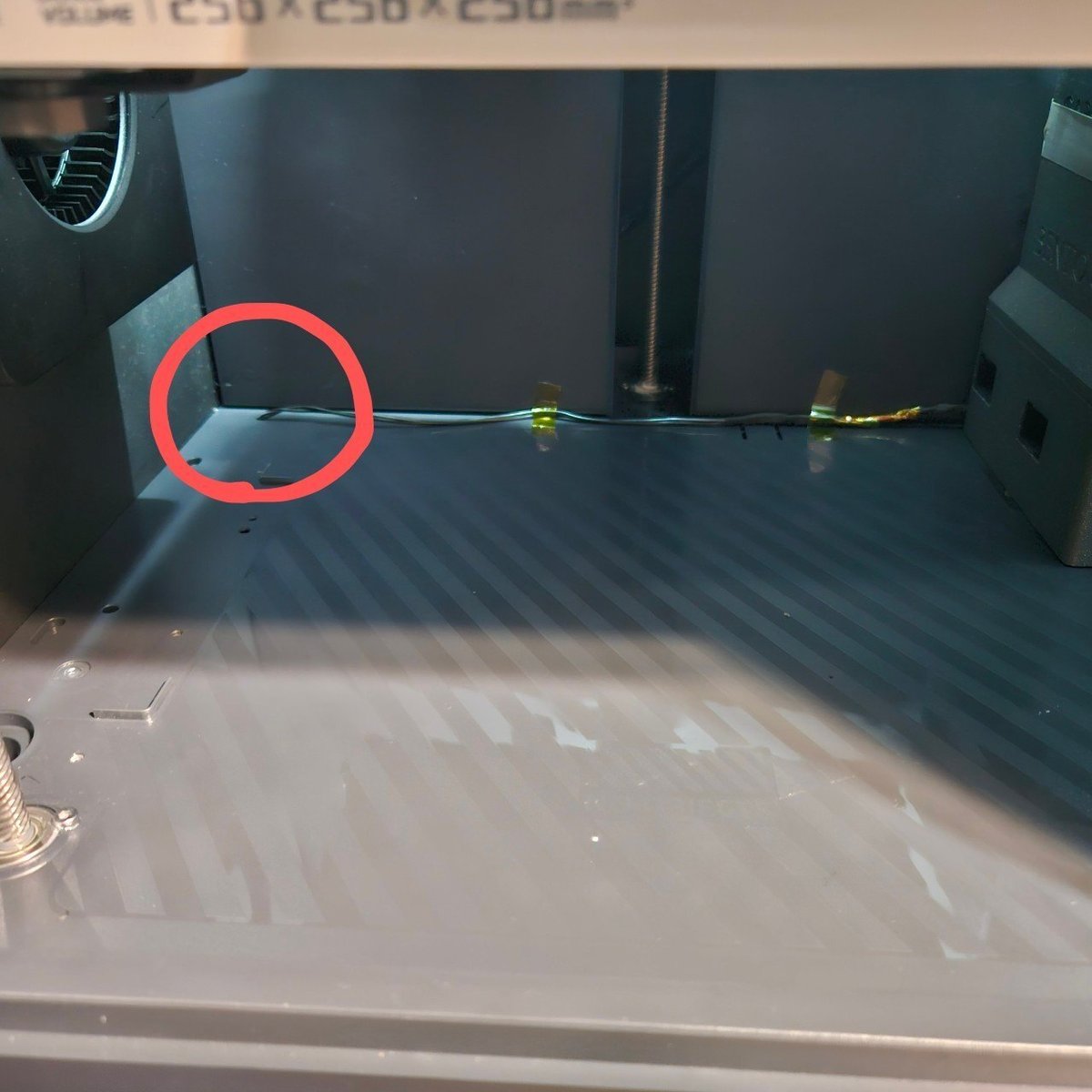

ケーブルをスマートにエンクロージャー外に出す

BentoBOXから出ている電線を、エンクロージャーの外に出さないといけないですよね。

せっかくのエンクロージャーなのに、フィルターを使う時は少し扉を開けて電線を外に出して・・・とかはあんまりよくないです。

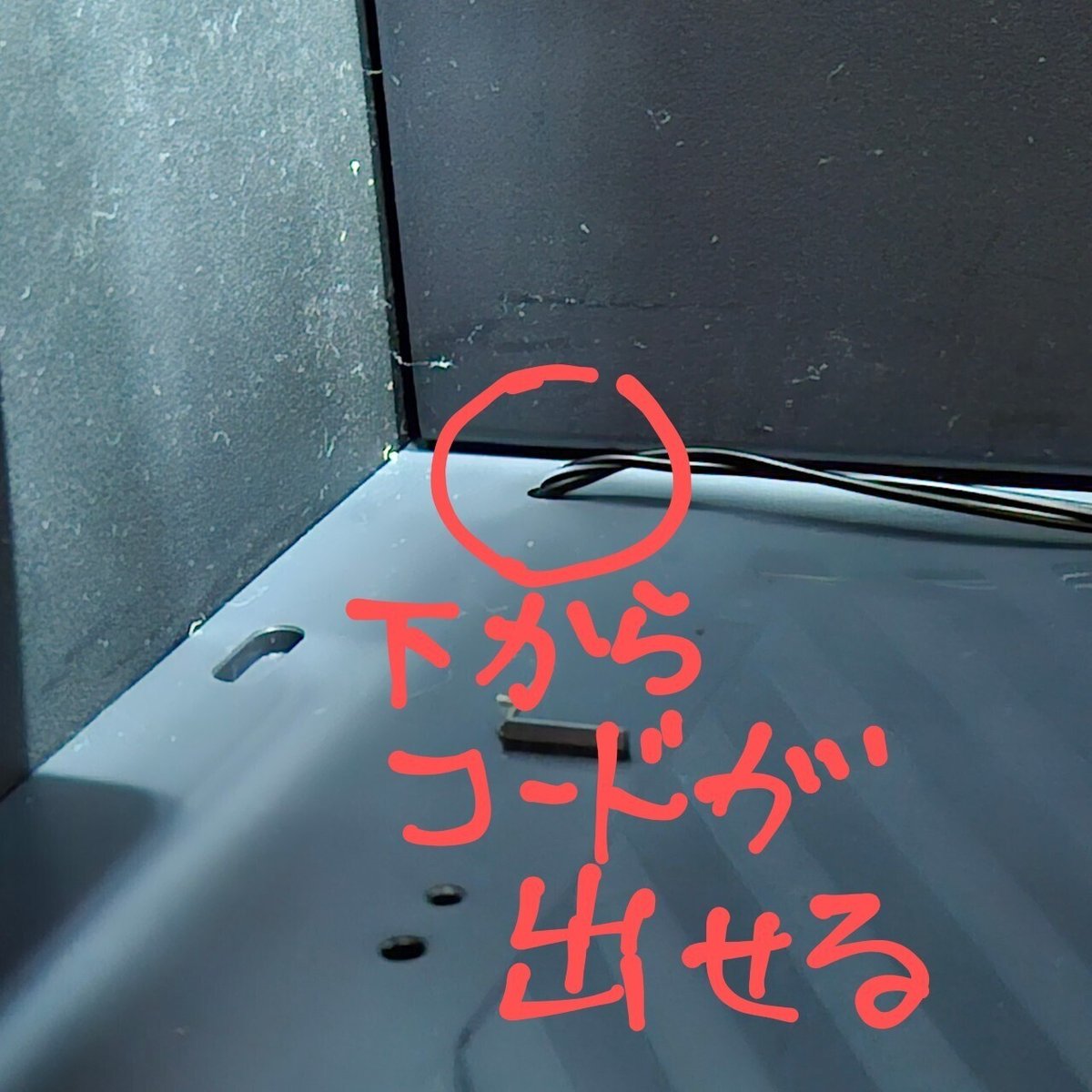

私が使っている、BambuLab P1Sの場合、エンクロージャー内の左奥底部に小さい穴があって、そこから電線を外に出すことができました。

ACアダプターにつなぐ前に電線だけ通してしまって、そのあとでつなぐようにしましょう。つないでからだと穴に通せなくなります🤣

背面パネルに穴開けてたりする人もいたので、気づけて良かったです。

P1Sではない方はうまい方法を考えてみてください!

フィルターのスイッチオンオフはどうする?

単にACアダプターのコンセントを抜き差しするのもいいですが、私はMEROSSのスマートプラグを使って、オンオフをしています。

3Dプリンターの電源、フィルターの電源、3Dプリンター用照明の電源をこれにつないで、スマホアプリやPCからスイッチのオンオフをしています。(差し込み口ごとにスイッチングができます)

コンセントの抜き差しをしたり、物理スイッチを押しに行ったりしなくてもいいのでかなり楽です。

とりあえずは、以上で完成です!

効果のほどは、前回の記事でご確認ください。

まったくいみがない無駄なものではないと思われます。

おまけ

MEROSSのスマートプラグは、HomeAssistantというオープンソースのスマートホーム管理システムに対応しています。

https://qiita.com/tags/homeassistant

HomeAssistantは自前のIFTTTみたいなやつなんですが、これを使うとこんな自動化ができます。

(前回作成した)空気センサーで有毒ガスが検出されたらMEROSSでスイッチをONにしてファンを回す

印刷が終わって庫内温度が下がったらプリンターの電源を切る

凝ったことをやるとセンサーも自分で作ったりする必要があるので、ちょっと難易度は高いかもしれないのですが、時間かけてゆっくり学びながらやっていくには面白いシステムです。

余談ですが、HomeAssisには、

xiaomiのスマート体重計

xiaomiの温湿度計

IKEAのスマート家電(電球とかなどなど

3Dプリンター

GoogleFit

お天気情報

GoogleやAmazonの音声エージェント

などなどをつなげることができて、それぞれを連動して動作させることができるので、面白いです。

GoogleFitで計測している歩いた歩数が足りなかったら、スマート電球赤色にするとか、室内の温度が上がってきたらエアコンつけるとか、空気悪くなったら換気を促すとか、いろんなことができそうです。

興味があればこちらも調べてみてください。結構面白いですよ。