Photo by

yanotatsuya

信長公記(7)信長の青春時代

さて、平手政秀の立案で、織田信長公を斎藤道三の婿として縁組がとり結ばれ、道三の息女(濃姫)を尾張へ呼び迎えられた。

信長公は16~18になるまで別に遊びごとはなく、馬を朝夕にお稽古、3月~9月までは川に入って水泳をなさるが、水泳は巧みであった。

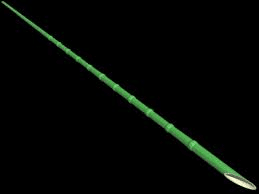

その折、竹槍の叩き合いをご覧になり、「とかく竹槍は短くあっては具合が悪い」と仰せになって、三間(5.45m)柄、または三間半(6.36m)柄の槍にされた。

そのころの身なりを申すと、湯帷子の袖を外し、半袴で、火打ち袋など色々身に着けになって、髪は”ちゃせんまげ”にし、もとどりを紅や萌黄糸で巻き立てお結いになり、朱ざやの太刀を差し、お付きの者もみな朱色の武具を着けさせるという有様で、市川大介をお召しになっては弓のお稽古、橋本一巴を師匠として鉄砲をお稽古、平田三位をいつも側近くお召しになって、兵法のお稽古、また鷹狩りもなさった。

しかし、見苦しいことがあった。町をお通りの時、人目をはばかることなく栗・柿はいうまでもなく、瓜をがぶりとお食べになり、町中で立ちながら餅をほおばり、人に寄りかかったり、人の肩にぶら下がるような歩き方しかなさらなかった。

その頃は世の中も上品な時であったから、信長公を「大うつけ(馬鹿者)」と申す人ばかりであった。