次世代の"移動”は肉体を超えるーーANA発スタートアップavatarinが取り組むアバターロボット技術

「アバターロボット」という言葉をご存じだろうか? ロボットを遠隔で操作し、その視点や音声をリアルタイムで伝送することで、あたかもそこにいるような体験を可能にする技術のことである。「分身ロボット」などともいわれる。本稿では、アバターロボット技術「avatar core(アバターコア)」の開発を手掛けるavatarin(アバターイン)の取り組みについて取り上げる。

遠隔存在伝送技術「avatar core」とは?

avatarinは、2020年4月に設立されたANAホールディングス(以下、ANA)のスタートアップだ。avatarinでは、アバターを“社会課題解決のために考えた遠隔存在ロボット&デバイス”と定義づけ、アバターロボット接続のためのプラットフォームの開発とインフラ構築に力を入れている。

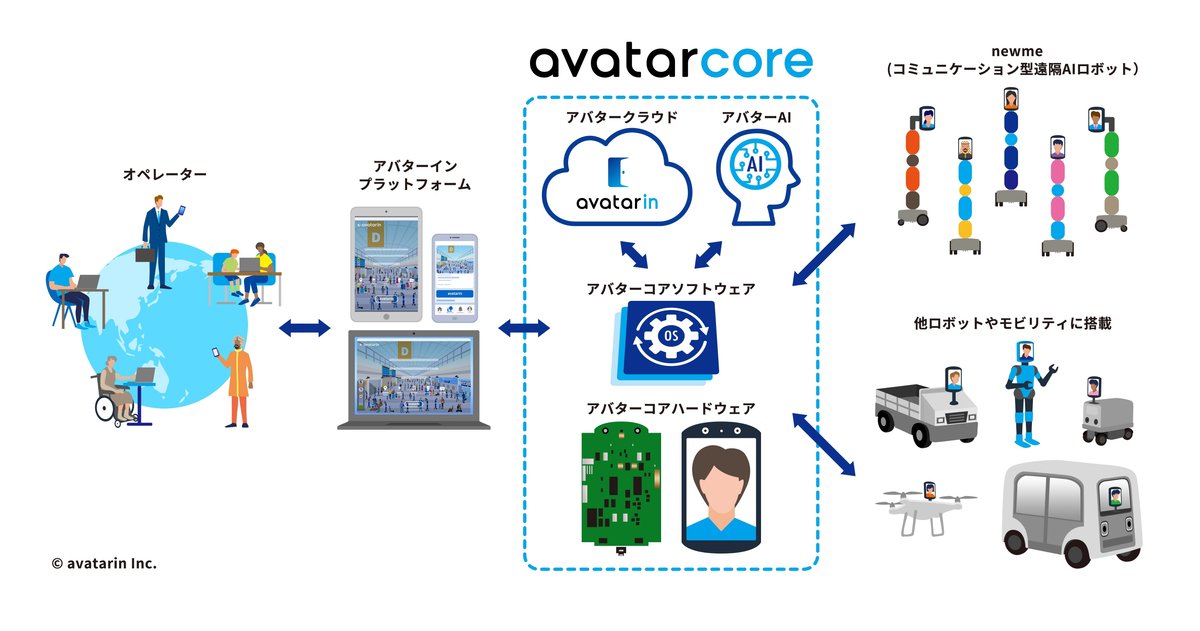

同社の遠隔存在伝送技術「avatar core」は、独自の通信プロトコルや遠隔AIモジュールなどアバターロボットの中核となるハードウエアおよびソフトウエア等の総称で、この技術に対応したコミュニケーション型ロボット「newme(ニューミー)」がすでに実用化されている

屋内型のアバターロボットが実用化、社会課題への取り組み事例も

従来のビデオ通話やウェブ会議とは異なり、操作する側の意思で動き回ることができるため、よりリアルな臨場感や存在感を得ることができる。ビジネス、教育、観光、介護、イベントといった多方面での活用が期待され、すでにさまざまな事例も出てきている。

例えば、大学のキャリアセンターに設置して学生への遠隔サポートを行ったり、企業がコロナ禍での非接触を考慮した企業の受け付けに利用したりといった活用が公式サイトで紹介されている。また、複数の自治体とは「遠隔観光」のほか、養護老人ホームの入所者への「外出体験」や「遠隔面会」などの実証実験を行っている。

ホンダと共同開発の屋外型アバターロボットで実証実験をスタート

屋外型のアバターロボットについては、この6月から羽田空港の駐機場エリアにおいて、ホンダと共同開発したデモ機を用いた稼働検証がスタートしている。avatarinでは、この検証で屋外稼働時に必要な通信環境や操作性の確認を進めながら、今後は、さまざまなロボットや自動運転の機器、ドローンなども視野に入れて、さらなる開発を進めていくとしている。

先述したnewmeは2019年の「CEATEC」でお披露目されており、筆者はANAのブースでこのアバターロボットを初体験した。アバターといっても人間の姿形をしたロボットではなく、スマホ画面を持ち歩くのと大きな違いがないのではないかと想像していたのだが、デモを体験し、自分の意思で動き回る動作が伴うと、こうも臨場感が得られるのかと実感したのを覚えている。

翌2020年、ANAはアバタープロジェクトを社会インフラ構築事業として本格化するためavatarinを立ち上げた。飛行機による“移動”を支えてきたANAが、avatarinで目指しているのは、時間、距離、身体能力などの制限を持たない究極の移動手段となるインフラを提供することなのだろう。今後、アバターロボットのインフラが普及していくことで、カーシェアリングやUber Eatsのようなサービスへの発展も見込まれている。さまざまな理由で移動に制限のある人たちの活躍の場も広がりそうだ。今後のavatarinの取り組みに注目していきたい。

文:遠竹智寿子

フリーランスライター/インプレス・サステナブルラボ 研究員

トップ画像:avatarin

編集:タテグミ

+++

インプレスホールディングスの研究組織であるインプレス・サステナブルラボでは「D for Good!」や「インターネット白書ARCHIVES」の共同運営のほか、年鑑書籍『SDGs白書』と『インターネット白書』の企画編集を行っています。どちらも紙書籍と電子書籍にて好評発売中です。