電動キックボードに関する交通ルールを正しく理解しよう ~その3~

|特定小型原付自転車(特定原付)に関する交通ルール

運転免許がなくても運転できる電動キックボード等の基準等はNo1、No2をご確認ください。

電動キックボード等は、大別すると

「特定小型原動機付自転車(特定原付)」とそれ以外の「一般原動機付自転車等(一般原付)」

に区分される。

さらに特定原付は走行モードを切り替えることにより「特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)」として使用できるものがある。

※ 一般的には両方を兼ね備えているものが多いが、特定原付としてだけ使用するタイプ、特例特定原付としてのみ使用するタイプもあるので確認することが必要

その区分によって、道路交通法上の通行方法などが異なる場合があるので注意が必要。

|「特定原付」の基本的な交通ルール

運転免許なしで運転できる「特定原付」に該当する電動キックボード等は、自転車の交通ルールとほぼ同様の交通ルールが適用される。主なものは次のとおり。

なお、道路標識や標示などの名称やその意味が変わった(改正)されたものがあるので、道路を運転する場合には道路標識や路面標示などをよく確認しながら走ることが大切である。

○車体の点検・整備 (法第62条等)

電動キックボード等(特定原付)の運転に当たっては、乗車前に点検をすることが必要。

特に、ブレーキ、ハンドル、灯火、空気圧などが正常に作動するかを点検し、整備したものを運転すること。

道路運送車両法に定められた基準等に適合しない特定原付や整備不良のまま運転することは禁止されており、整備不良車運転違反に問われることもある。

○年齢制限 (法第64条の2)

特定原付を免許不要で運転できるのは16歳以上である。

16歳未満のものが運転する行為や16歳未満の者に運転させたり、貸す行為も禁止。

○飲酒運転の禁止 (法第65条)

飲酒運転は禁止。

また、飲酒運転をすることとなるおそれのある人に特定原付を提供(貸す)したり、酒類を提供し又は飲酒をすすめる行為も禁止。

○通行する場所 (法第17条等)

特定小型原動機付自転車は、以下の場所を通行することができる。

・ 車道と歩道又は路側帯の区別がある道路では、原則として車道を通行。

・ 道路では、原則として、左側端に寄って通行する。

・ 道路の右側を通行してはいけない。

・ 自転車道を通行できる。

・ そのほか道路標識等で指定された通行場所・方法

※従来の道路標識の意味が変わったものもあるので要注意

○二人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車の二人乗りは禁止。

○ヘルメットの着用

頭部損傷により負傷程度が甚大になる可能性が高いことから、万が一の事故に備えヘルメットを着用し、被害の軽減を図る(努力義務)。

|その他一般的な道路交通法上のルール

特定原付は車両。そのため他の一般原動機付自転車や二輪車、四輪車などと同様に、一般的な交通ルールも適用される。以下は主なもの。

○歩行者の優先(横断歩行者保護義務) (法第38条等)

横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止することができるように速度を落として進む。

歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲ららなければならない。

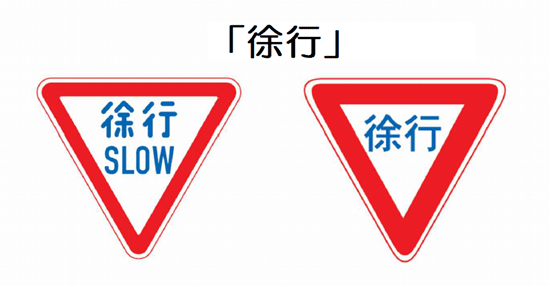

○徐行すべき場所 (徐行義務) (法第42条)

道路標識等が設置されている場所のほか、左右の見通しがきかない交差点、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂を通行しようとするときは、徐行しなければならない。

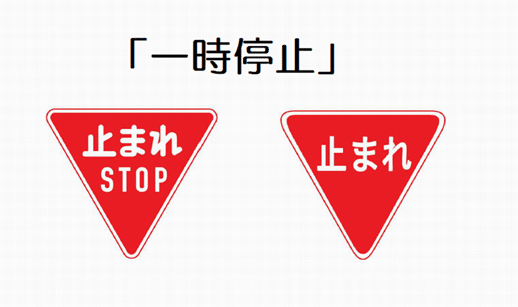

○一時停止すべき場所(一時停止義務) (法第43条)

道路標識等により「一時停止すべき場所」とされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

○交差点の通行方法 (法第34条等)

・信号機がない交差点等では、優先道路や道幅が明らかに広い道路に出るときは、交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害してはならない。

・それ以外のときには、いわゆる「左方優先」。つまり交差する道路を左から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。

・交差点では、交差点の状況に応じ他の車両や歩行者に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

○通行の禁止等(法第8条等)

道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してならない。

○駐停車の禁止、駐車禁止、駐停車方法等(法第44条等)

交差点や横断歩道付近などの法定の禁止場所や道路標識等で禁止されている場所における駐停車などは違反。

駐停車の方法など駐停車に関する規定に従う。

○安全運転の義務(法第70条)

ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

○運転者の遵守事項(法第71条)

道路交通法や都道府県公安委員規則により定められている事項、

例えば、運転中のスマホ等での通話や画像注視、傘さし運転の禁止

などをしてはいけない。

○交通事故の場合の措置(法第72条)

万が一、交通事故が起きたときは、

・直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護

・道路における危険を防止する措置を講じる

・直ちに警察官に交通事故について報告する

こと。これらを怠るといわゆる「ひき逃げ」、「当て逃げ」として罪に問われる。

○割り込み等の禁止(法第32条)

前の車両が交差点や踏切等で停止している場合や徐行しているときに、その前に割り込んだり、その前を横切ったり、これらの車両の間をぬって前へ出たりする行為は禁止。

○最高速度 (法第22条)

特定原付は法律上は原付の仲間なので最高速度についても同様である。

性能的には20km/hを超えないものであっても、長い下り坂でブレーキを掛けずに走行すると30km/hを超える可能性がある。

理屈的には、30km/hを超えて走行し続けた場合、原則として法定速度超過となり「最高速度違反」の反則行為となり得るのだ。

なお、特定原付には、スピードメーターの装備は義務ではない。

当然ではあるが、スピードリミッターの全部または一部が作動しないように違法改造した場合には、特定原付の基準に不適合となり、「一般原付」扱いになる。

|道路標識標示令の改正

道路標識標示令も改正され、標識や標示の意味が変わっているものがあるので確認を ⇒ 警察庁のPDFにジャンプ

|さいごに

もし交通ルールに違反すると、反則金の納付や罰金等の刑を受けたり、「特定小型原動機付自転車運転者講習」を受講しなければならない。

「電動キックボードで交通違反をすると・・」をご覧下さい。

条文を記載しておきましたので参考にしてね。

特例特定原付にのみ適用されるルールもあるので、次回に書くことに。また、信号機に関しても後ほど書きます。

以下これまでの電動キックボード等関連記事です。