読んだ気になっているが読んでいない本シリーズ3.『南総里見八犬伝』

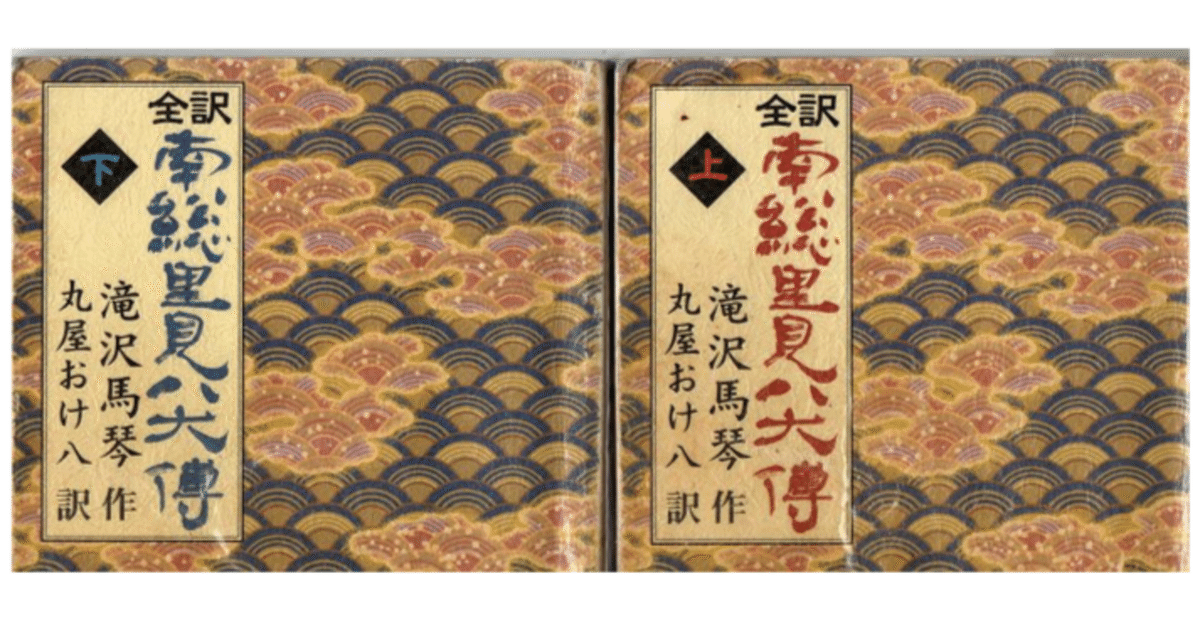

『南総里見八犬伝』言海書房(上/下) 丸屋おけ八訳、言海書房

・『ガリヴァー旅行記』

(角川文庫ジョナサン・スウィフト著、 訳:山田 蘭)

・『西遊記』

(岩波書店全十巻 中野美代子訳)

と読んできて、シリーズ3つ目は 『南総里見八犬伝』。

「仁義礼信忠・・・」の玉があって8人がいるけれど、、どんなストーリーだったっけと、あいまいになる代表みたいな一冊だ。

かなりのボリュームの物語と聞いていて、読んでみるなら完全版を、と思ったが、岩波文庫などいろいろ要約や抄訳はあるが、全編が現代語に訳されているものがなかなかない。やっと探したのが、

『南総里見八犬伝』言海書房(上/下) 丸屋おけ八訳、言海書房

A5判でほぼベタ組のような30字×26行の2段組み、上巻598ページ、下巻558ページで180万字、400字で4,500枚というとんでもない大著。

文庫本で、10巻、20冊分の厚さという西遊記には及ばないが、原作は、文化11年(1814年)に刊行が開始され、28年をかけて天保13年(1842年)に完結した、全98巻、106冊の超大作だ。

読み応えありそうなので、言海書房版を読んだ。と言っても探すのが大変だった。

単行本で15冊分ほどのボリュームが2冊に分けられていて、平成15年(2004年)発刊と入手するもの大変そうなので、図書館で借りることにした。

幸い借り手がいなかったのは、1冊がA5判550-600ページで750グラムと重いし、読むのも大変だからだろうか。

物語は、1460年ころから、北関東から房総にかけて勢力を持っていた里見家が、力を失い房総半島先端の館山あたりに押し込められてしまった頃の話。

攻め込まれて籠城し、いよいよ滅亡するかという状況の中で、城主は飼い犬の八房に、「お前も協力したらどうだ、敵の城主の首を持ってきたら、伏姫を嫁にくれてやるぞ、」とたわむれにつぶやいたことが発端となる。

翌朝になると、八房が敵城主の首を加えて帰ってきた。

そこから一気に逆転に成功するのだが、八房にエサを十分に与えても喜ばず、八房は伏姫の近くに寄り添って離れない。

結局、里見城主もあきらめて伏姫を与えると宣言、八房は伏姫を背負って山に隠れ、洞窟で暮らすようになる。それを見かねた金碗大輔(後の丶大法師)が山に行って八房を打つが誤って伏姫も銃で撃ってしまう。

伏姫は八房(八房の名は、体に8つの牡丹模様があることから名づけられている)の気を受けて種子を宿しており、流れ弾が、伏姫に命中してしまう。連れ帰った伏姫は亡くなるがその瞬間、宿していた種子が8つの玉となって飛び散る。この球が「仁・義・礼・智・孝・悌・信・忠」の玉である。

不本意に思った金碗大輔は、行為を悔やんで僧(丶大:犬の字を「丶」と「大」の2つに分けて:ちゅだい)となり、その8つの玉の行方を探す旅に出る。

話の前半は、「丶大法師」の旅とともに、球を持った8人の誕生と来歴がオムニバスで紹介される。

それぞれ8人は生い立ちもバラバラで、先祖の仇や因縁を持った人間だが、「丶大法師」の説明で、肌に牡丹の痣を持ち、1つの玉を持っていることを自覚し、里見家に関係を持つ存在であることを知って、義兄弟として強いきずなで結ばれるようになる。

「仁・義・礼・智・孝・悌・信・忠」の玉を持った、8人の男子は、危機をかいくぐって仇討ちなどを果たしながらやがて協力して南総の里見家に帰り、里見家の危機も救うことになる。その顛末を紹介したのがこの本。詳細はネタバレになるので省略。

この話は、水滸伝の地下に埋蔵された悪霊の108の玉が飛び散り、108人の闘士が生まれるという展開に似ているし、球を持った犬士(8人の武士)の人知を超えた能力は西遊記の妖術からのヒントのようでもある。

この物語そのものが、馬琴が中国古典の影響を受けて創作されたもののように思える。当時一部の知識人の間では中国の古典は知られていたということかも。

話の舞台は、安房(南房総・館山)、上総/下総が中心だが、武蔵、相模から、北は滸我(古河)結城、新潟とまたがっていて、さらに山梨-京都まで広がる。

登場する人物は、1度しか登場しない人物も入れれば1000名を超える。

巻頭に、「登場人物」としてそれなりの役割を果たす主要な人物名が、一覧で紹介されているが、それだけでも100名ほどに上る。それぞれが因縁を持って登場し、その来歴が語られるので、8人分のそれを追うだけでも大変、いい加減なところで読み流して先に進まないとなかなか最後までたどり着かない。

主人公は8人の「仁・義・礼・智・孝・悌・信・忠」の玉を持った犬士と呼ばれる人物だが、そのほかに、「丶大法師」に加えて、2-30名ほどのわき役がいて、はなしが8人の犬士ごとにオムニバス形式で展開するので、頭の切り替えも求められる。読んでいて、これ誰だっけと前を見直すことしきり。

登場人物のなかには筆者(馬琴)が結構いい加減につけたとしか思えないような名前も多い。平田張盆作(へたばりぼんさく) 枝独鈷素手吉(えどっこすてきち)などニヤニヤしてしまう。

特に悪漢は、いかにも悪漢らしい名前が付けられていて、命名は作者もたいへんだろうなあと同情する。

多分苗字なしの町人が俗称として名乗っていたのをそのまま苗字として漢字にしてみたということなのではないかと思う。手抜きのようにも見えるけど、馬琴のサービス精神の現れかな。

問題は登場人物だけでなく地名。史実ではなく、創作物語なので、実名と虚名が入り混じる。

実際に場所はどこなのだろうと「?」が付くことがあり、それもややこしくする要因のひとつか。気にしなければいいのだろうが、関東地区でよく知った場所なので、そこまで移動するのは大変だろうと、どうしても気になってしまう。逆に関東地区に詳しくない方には問題ないかもしれない。

五十子(いさらこ)とか滸我(これは古河?)とか、よくわからずに読みながら迷う。

川崎から多摩川を渡って五十子の城に帰る、ってどこ?と読みながら迷う。

物語を読むときには、地名が出てくると、頭の中で地図のパターンが出てきてその地図上で認識するのだけれど、それができないので思考が宙に浮く。

巻頭に地図があるが、いちいち見ればいいけれど、それも面倒なので、地図上でパターン認識ができず、距離感がつかみにくい。

行徳は、今の行徳と思うがこれには「ぎょうとこ」とフリガナがつけられている。昔はそう呼んでいたのだろうか? あるいは馬琴の創作ルビなのだろうか?

話の展開は面白く、いちいち引っかかって立ち止まってしまうと、登場人物、ストーリー、核になっている因縁・エピソード、人間関係もバラバラに頭に整理されずに記憶されてしまいそうで、ストーリー自体追うことができなくなるような気がして、休憩をはさみながらも何日かけっこう集中して読んだ。

巻の最後になって、8つの犬士が生まれる理由、玉を持った犬士が不死身で、危機に神の助けがある理由などがタネ明かしに説明される。

読後の感想としては、前半はテンポよく進むが、中間から後半にかけて、引き伸ばしている印象があり、少しかったるい。人気が出て伸ばしてくれとの要望が版元から寄せられ、必死になって書いたとの印象もある。

それにしても、最後まで集中して読ませる馬琴の筆力は見事というほかない。

こんな複雑で波乱万丈なエンターテインメント物語が、馬琴の生きた時代(文化:1820年ころ)に作られ、読まれていたとは江戸時代後期の知的レベルも捨てたものじゃない。

いま、映画も公開されているので、見る前に読んでおいても悪くないかも。面白さ抜群、おすすめである。