力士数の歴史①

力士数が600名を切り、春場所の新弟子検査合格者も27人と過去最少ということから。

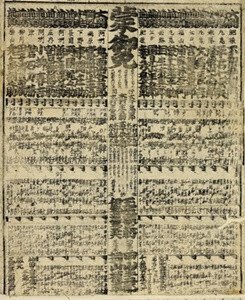

明治42年夏、大相撲史上初の常設館である両国国技館開館時の番付掲載された力士人員は序ノ口48人、序二段118人、三段目118名、幕下112名、十両20名、幕内40名の計456名。関取以上の所謂資格者は60名で現代より少ない。十両の定員は明治45春より東西15名の30名となったが1場所限りの関取も大きく増えた。

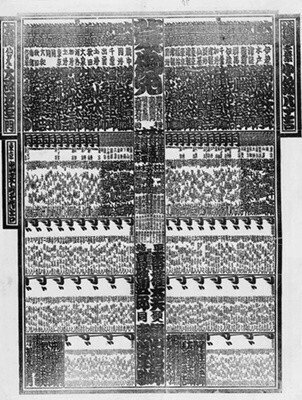

それより8年前の明治34春、20世紀初の本場所は序ノ口80名、序二段92名、三段目84名、幕下70名、十両20名、幕内37名の383名。横綱小錦が筆頭だが小錦はこの場所限り引退し大砲が横綱に。横綱を窺う常陸山梅ヶ谷が実質引っ張っていた。

江戸時代が終わり明治最初の、明治元年冬は序ノ口45名、序二段66名、三段目60名、幕下二段目(当時十両はなし)64名、幕内20名。総勢255名。大阪相撲もまだ全盛であったためか驚くほど少数。ただ当時相中、本中という番付外の力士も大勢いたはずだ。嘉永4年のストライキでは年寄秀の山の弟子への優遇に反発し、100名ほどの本中力士が暴動寸前の騒ぎを起こしている。

江戸の名残がある明治10年代までは、番付編成も成績重視ではなく力自慢のショーの要素も強かった。

昭和2年に大阪相撲協会を吸収した際の力士数は405名。以後400人を切り春秋園事件で問題化した昭和7年春の人員は346名で、改編版で279人まで激減。 昭和11夏は序ノ口25名、序二段58名、三段目73名、幕下56名、十両28名、幕内42名の282名。400名の大台を超えたのは双葉山全盛の昭和13夏。以後増加の一途で昭和17春には687名が最多となった。

日本相撲協会機関誌「相撲」の「新弟子検査」を参考にすると昭和14春は84名、14夏は62名、15春は83名、15夏は89名、 16春は72名、16夏は53名、17春は71名が合格。年2場所で130名前後が入門している。

戦後初の本場所である昭和20秋および21秋の力士数は、216名。力士人員は大幅に減少し序ノ口がゼロであった。21秋に初土俵の若乃花は翌22夏に序ノ口で2勝3敗と負け越した。翌場所の番付に名がなく「消された!!」と焦り序二段を見て名前があったという。負け越しながら序二段に昇進。これも力士人員最低時代の賜物。後の名横綱の昇進を後押ししていた。

力士総数が300名に戻ったのは昭和27春で317名。昭和29秋は513名。双葉山時代並みとなった。この場所は栃錦が連続優勝で場所後横綱昇進、まさに栃若時代夜明け前といったところ。これ以降500名を割ったことはない。新弟子の減少により将来500人を切るのはもう目前なのではないか。