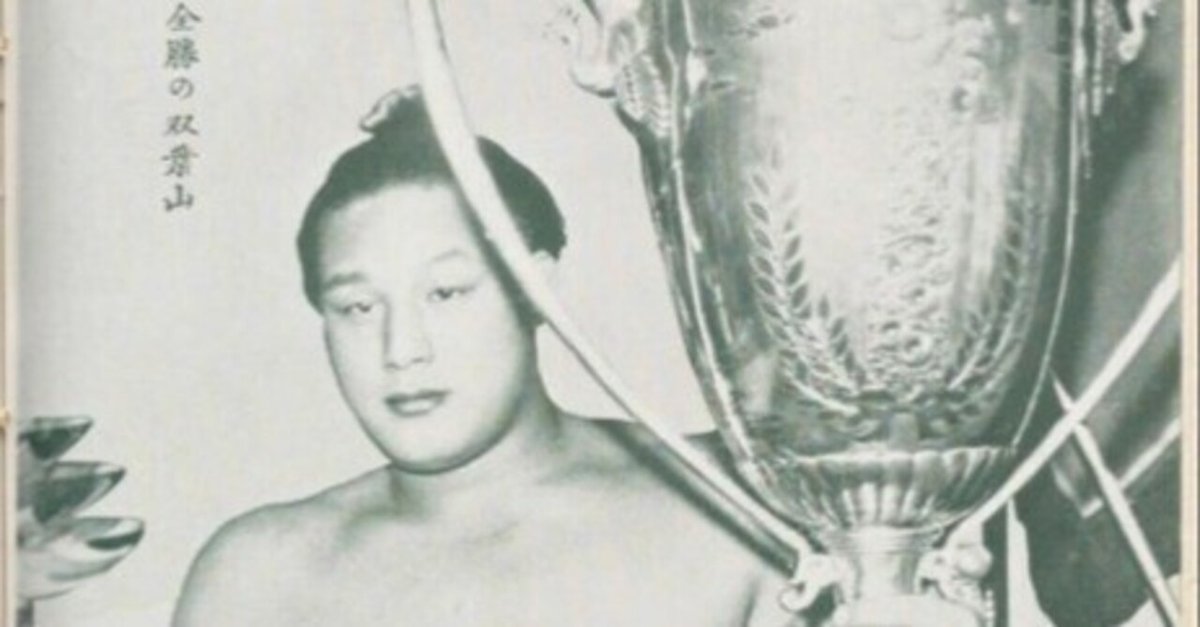

双葉山の進化

大日本相撲協会機関誌であった「相撲」は昭和11年創刊だが双葉山の連勝期と丁度重なる時期。いわば双葉山の進化の過程が手に取るようにわかる。横綱となる以前の双葉山に対する率直な評価が興味深い。

昭和11年7月号の「夏場所戦績批判大座談会」は初優勝の双葉山が当然メインとなった。冒頭の藤島(横綱常の花)の発言

一月場所以来、力量体重においても発達が著しく目立ってまいり、土俵上も非常に元気だと承っておりましたが、全勝の栄冠を勝ち得たといういふことは、本人にとっても大いなる光栄でありますし、協会としても総当り制を執って以来、今日まで横綱大関を除いた他の力士で十一日間全勝したということは、これが本当に初めての記録でございますのでまことに喜ばしく思っております~(以下続く)

藤島の通り、双葉山の快挙は関脇以下で初の全勝を果たしたこと。これは連勝のスタートに隠れほぼ顧みられることがない事実。これ一つでも快挙であった。

双葉以前の無敵力士としては太刀山や栃木山が浮かぶがいずれも関脇~平幕での全勝はなかった。太刀山は優勝掲額以前の明治37夏に最優秀となってるものの8勝1敗。全勝は太刀山が明治43夏の9勝1分、栃木山は分け預かりの土つかずを含めると大正6夏の大関での9勝1預、完全全勝は大正7春の10勝である。その点でも空前絶後であった。

各親方の評価を見ると鳴戸(元大関太刀光)は

立ち合いに突っ張って上手を取るのが早くなった。より以上に体が出来て余裕があるように見えた。打棄りは最後の相撲と鏡岩の2回しかなかったけれども、寧ろ右を差すよりも左上手を取るということがことに早くなったように感じたんです。四つになっても勝身に行かないで余裕綽々として取ったということを考えると、ずっと重みが付いてきたと思う。

藤島が

玉錦との相撲は双葉が徹頭徹尾勝身だった。玉錦が負ける時は右に行くと直に負けになるか、或は一度打っ棄るかという想像だったが、あれは双葉山にしては正に堂々とした相撲だった。

といった具合。双葉といえばやはり打っ棄りというイメージが定番だったようだ。また伊勢ケ濱(元関脇清瀬川)の裏話。

内輪で連合稽古があった時の事です。立浪が全部来て、私の部屋と井筒、朝日山と大分来ましたが、双葉山に幕内が全部総嘗めにされて、終いに玉錦が出ました。立ち上がると双葉山は猛烈に突っ張って終いには右四つになったんですが、その時は玉錦が寄り出しで勝ったんです。双葉山はそれきりで後は稽古しなかった。錦島で連合稽古があるからと帰ろうとすると玉錦がもう一番やって行けよというと、双葉山が今度場所へ行ってお目にかかって敵を取るよというようなことを言って帰ったんです。(一部編集)

当時は稽古で相手の強さを計ることが多かった。本場所が年2回だけに稽古の重要性は今以上に大きかったはず。この時点で双葉山が稽古でも完全に圧倒する程の実力だったこともが分かる。玉錦との稽古も伏線に近かった。場所後すぐの座談会であり創作要素は低いはず。今はそこまで実のある稽古をしてるだろうか。

双葉山の打棄と題して

伊勢ヶ濱 「本当に二枚腰を利用したわけだからね。打棄りというのは腰が悪くては打っ棄れないわけだから」

鳴戸「足を掛けた方へ打っ棄ったから、右へ打っ棄るのが当たり前なんだけども」

花籠「土俵態度といい、立合いと言い、本当にますます貫禄が付いてきましたね」

春日野「双葉が立上りに一遍寄って行って最後に現在の武器を使ったらより強みを増すだろうね」

伊勢ヶ濱「それこそ鬼に金棒、天下に敵なしだね」

この時点で後の相撲がほぼ完成されていたのだろう。

長所ばかりではということで双葉の欠陥もテーマとなったのだが

伊勢ヶ濱「今まで打棄りというものがあの人の欠陥だと思っていたが、この場所1番2番しかやってないから、こうなると欠陥というものは見出せないんじゃないかね。」

鳴戸「今まで欠陥と言えば、立合いが粗放だったんですよ。それがこの場所ではなかなか慎重になってましたから。」

庄之助「あの人の立ですが、制限の十分で立った相撲はありませんね。八分というのが一番時間を取った相撲ですね。」

伊勢ヶ濱「何でもそうだろうけども、相撲はことに立っているときは欠陥が見えないね。」

加藤「双葉山は大成したから大関に推薦されたということになったわけで、この人は出来上がったのですね。」

この時点でこれほど太鼓判を押されていた。全く隙が無い相撲ぶりで逆に言えば以前より打棄りが除けば完成された相撲であったことも伺える。これ程の評判に違わず実績を残したのだから双葉は比類なき大人物といえる。その進境は非常に著しかったのだろう。この目で見たかったものだ。座談会はまだまだ面白い点が多く続きも記したい。