日本最古のカレー

テレビなどのメディアに年間100回以上、出演しています。

その中でも特に毎年のように取材や解説を依頼されるテーマがあります。

それが「日本最古のカレー」です。

私は、少なくても300回以上、このカレーを再現しております。

多くの視聴者が興味を持ち続けるこのテーマについて、今回はその歴史的背景から具体的なレシピまで詳しくご紹介したいと思います。

明治初期に登場した「日本最古のカレー」とその歴史的背景

カレーは、日本の鎖国体制が崩壊し、西洋文化が流入し始めた明治初期に伝わったとされています。当時の日本は、西洋の技術や文化を積極的に取り入れて近代化を目指しており、その一環として新しい食文化も導入されました。カレーもその中の一つであり、今や日本の食文化に欠かせない存在となっています。

カレー伝来に関する説はいくつかありますが、特に有力とされているのが「横浜説」です。この説によると、カレーは横浜外国人居留地を通じて広まり、日本最古のカレーレシピも横浜で記されたものと考えられています。当時の横浜は、西洋文化の玄関口として栄えており、さまざまな外国料理が紹介された場所でもありました。カレーもその一つとして、ここから日本中に広がっていったと考えられています。

ちなみに、「北海道説」も存在します。これは、札幌農学校(現在の北海道大学)に雇用されていた外国人教師がカレーを持ち込んだという説です。札幌農学校は、日本における近代的な農業教育の先駆けとなった学校であり、多くの西洋文化や技術が導入されていました。しかし、現時点では横浜説の方が 資料的根拠が明確であり、最も信憑性が高いとされています。

日本最古のカレーレシピ「西洋料理指南」とは?

その横浜で作られていたとされる日本最古のカレーレシピが『西洋料理指南』です。現在確認されている書籍の中でカレーのレシピが紹介されている最も古い書物はとなります。この書物は、明治5年に発行された本格的な西洋料理のレシピ本であり、当時の日本でどのような西洋料理があったのかを知る貴重な資料となっています。

『西洋料理指南』に掲載されているカレーレシピは、現代のカレーとは異なり、非常にシンプルな材料と調理法が特徴です。「日本最古のカレー」は、単なる料理の歴史を超えて、西洋文化が日本にどのように浸透し、変化していったかを示す象徴的な存在です。現代の日本のカレーライスとは異なる部分も多いですが、共通点もあり、カレーの歴史を学ぶ上で常用なものとなります。

『西洋料理指南』に記されたカレーの原文

<原本>

「葱一茎(ねぎいっけい)、生姜(せうが)半箇、蒜(にんにく)少許(すこしばかり)を細末(さいまつ)にして牛酪(ぎゅうらく)大一匙(さじ)を以て煎り、水一合五勺(しゃく)を加え、鶏(にわとり)、海老(えび)、鯛(たい)、蠣(かき)、赤蛙(あかがえる)等のものを入れて能(よ)く煮る。後(のち)、カレー粉一匙を入れ煮る。西洋一字間、已に熟したる時、塩に加え、また小粉(うどんこ)大匙二杯を水に解いて入るべし。」

このレシピを見ると、現代の日本のカレーとは異なり、鶏肉や海老、鯛、蠣、さらには赤蛙までさまざまな食材が使用されていることがわかります。また、牛酪(バター)やカレー粉を使っている点は現代のカレーに通じるものがありますが、味付けや調理法はシンプルで、素材そのものの味を引き出すような工夫がなされています。小麦粉を使ってとろみをつける点も、後の日本のカレー文化につながる要素だと言えるでしょう。

具体的に、日本最古のカレーレシピ「西洋料理指南」レシピの内容

このレシピは明治初期に記されたもので、日本におけるカレー文化の初期の姿を伝えています。以下の項目ごとに詳しく説明します。

1、材料について

●ネギ(葱一茎)

現代のレシピで「ネギ」と聞くと玉ねぎを連想しがちですが、当時の「葱」は「長ネギ」を指していました。当時の日本では玉ねぎは観賞用として栽培されており、食材としての使用は一般的ではありませんでした。そのため、料理には長ネギが使われていました。当時は「千住ネギ」という品種が主流で、特に関東地方で広く栽培・使用されていました。

●生姜(半箇)

この頃、「谷中生姜」と呼ばれる品種が広く使われていました。谷中生姜は風味が強く、現在でも伝統的な食材として知られています。料理の香りづけや薬味として重要な役割を果たしていました。

●蒜(にんにく)

「蒜(ひる)」は現在のにんにくを指します。にんにくは当時から料理の風味付けに用いられており、スタミナ食材としての側面もありました。

●牛酪(バター)

バターは「牛酪(ぎゅうらく)」と呼ばれ、明治時代になって本格的に導入されました。明治初期には「ジャージー種」の乳牛が日本に導入され、乳製品の生産が本格化しました。当時のバターは非常に貴重で、洋食の調理において高級な食材でした。

●鶏肉や海産物

鶏肉、海老、鯛、牡蠣などが使用されています。

海老は主にクルマエビです。明治時代の東京湾には干潟が広がっており、クルマエビが豊富に捕れました。そのため、比較的安価に流通していました。

赤蛙(あかがえる)に関しては肉食が制限されていた時代背景から、牛や豚の代わりに蛙が食用として利用されていました。特に仏教の影響で四つ足の動物の肉が避けられていたため、鶏肉や蛙がタンパク源として重宝されていました。

●水(1合5勺)

分量は「1合5勺」とは約250mlを指します。当時の日本では計量単位として「合」「勺」が使われていました。正確な分量を守ることで、煮込み料理の味が均一に保たれていたことがわかります。

●カレー粉

カレー粉は世界で初めて工業製品化したといわている「C&B社」(クロス・アンド・ブラックウェル社)製が使われていました。このカレー粉は「東洋の神秘的な製法」として宣伝されており、そのレシピや製造法は厳重に秘密とされていました。ちなみに、このカレー粉が日本におけるカレーの味の基盤となり、後の日本独自のカレー粉やルーの発展に影響を与えたと考えられます。

2、調理法について

現代のカレーとは異なる独特の調理法と食材が使用されています。その工程を詳しく見てみましょう。

①材料の準備と下ごしらえ

ネギ、生姜、にんにくを細かく刻みます。これは、香りと風味を引き出すための基本的なステップです。現在のカレーでも玉ねぎやにんにくが使われますが、当時は和ネギが使用されていた点が特徴です。

牛酪(バター)を大さじ1杯ほど用意します。これは、現代のカレーのバターや油に相当し、香味野菜を炒めるために使用されます。

②香味野菜を炒める

刻んだネギ、生姜、にんにくを牛酪(バター)で炒めます。この工程は、香りを引き立たせるとともに、後に加える食材に風味を付けるためです。現代のカレー作りでも行われる重要なプロセスです。

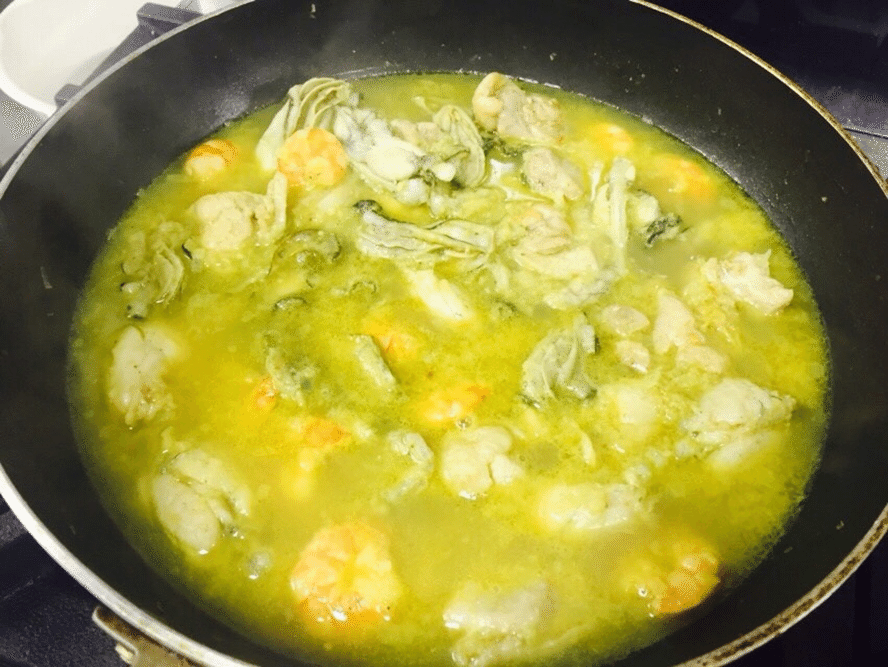

③水を加え、具材を煮込む

水(一合五勺:約270ml)**を加え、続いて、主な具材である鶏肉、海老、鯛、牡蠣、赤蛙などを鍋に入れます。これらの具材は多様で、現在のカレーとは異なる豪華なラインナップとなっています。特に赤蛙の使用は当時の日本の食文化を反映しています(なぜ「赤蛙」なのかは下記を参照)。これらをしっかりと煮込むことで、具材の旨味を引き出します。

④カレー粉を加える

煮込んだ後にカレー粉(大さじ1杯)を加えます。明治時代にはカレー粉はまだ珍しい調味料であり、西洋料理特有のスパイスとして紹介されていました。カレー粉を加えた後も、さらに煮込むことで味をなじませます。

⑤とろみをつける

煮込みが終わり、具材が柔らかくなったら、小麦粉(大さじ2杯)を水で溶いたものを加えます。この工程は、カレーにとろみをつけるためです。現在の日本のカレーのルーに似た効果を持つものと言えます。

⑥仕上げ

最後に、塩で味を整えて出来上がりです。

3、現代との違いとポイント

具材の多様性:現代のカレーでは、主に牛肉や豚肉、鶏肉が使われますが、このレシピでは魚介類や赤蛙が使用されている点が特徴です。

香味野菜:玉ねぎではなく和ネギを使用している点や、バターで炒める工程は、現代のカレーのベースに通じる部分もあります。

とろみ付け:小麦粉を使ってとろみをつける手法は、現在の日本式カレーの原型とも言えます。

日本最古のカレーの特筆すべき点

導入時期と背景

カレーが日本に伝わったのは、江戸時代末期とされています。開港とともに西洋文化が流入し、その一つとしてカレーもヨーロッパから横浜を経由して伝わりました。特に横浜は外国人居留地が設けられたことから、西洋料理の玄関口として重要な役割を果たしました。

特異な食材「赤蛙」について

日本最古のカレーレシピには、現代のカレーとは異なる食材が使われており、特に赤蛙の使用は特筆すべき点です。この珍しい食材が使われた背景には、以下の二つの説が存在します。

イギリス説:当時、イギリス人が中国人料理人を雇用しており、その料理人がタンパク源として赤蛙を使用した可能性があります。中国料理ではカエル肉が一般的に食されていたため、この影響が考えられます。

フランス説:フランス料理では蛙が高級食材とされており、その影響を受けた可能性もあります。フランスの食文化が日本のカレーに取り入れられた結果、赤蛙が使用されたのかもしれません。

当時の食材事情

レシピに登場する食材にも、当時の食文化が反映されています。例えば、現在のカレーには玉ねぎが欠かせませんが、当時の日本では玉ねぎはまだ普及しておらず、「ネギ」が使用されていました。また、小麦粉が記載されている点も重要です。すでにカレーのとろみ付けに小麦粉が使われており、これは後の日本独自のカレー文化につながる重要な要素です。

現代への影響

赤蛙を使ったカレーレシピは、現在でもテレビやマスメディアでたびたび取り上げられ、話題性のあるエピソードとして広く知られています。これを通じて、当時の食文化や西洋料理の受容過程を知ることができるため、日本のカレーの歴史を語る際には欠かせないポイントとなっています。

仏教と食文化の関係

日本最古のカレーを理解する上で、当時の食文化に影響を与えていた仏教の教えも無視できません。

・肉食の制限:676年に天武天皇が出した「肉食禁止令」が長く影響を与えており、明治初期でもその風習が残っていました。そのため、牛や豚の肉を避け、代わりに鶏肉やカエルが貴重なタンパク源として使用されていました。

・代替食材の工夫:限られた食材の中で工夫を凝らし、西洋料理を取り入れた日本人の柔軟性や適応力が、このカレーレシピにも反映されています。

まとめ

この日本最古のカレーレシピは、単なる料理法を超え、当時の食材事情や文化、そして社会背景を映し出す貴重な資料です。西洋から伝わったカレーが、限られた食材や文化的な制約の中でどのように受け入れられていたのかを知る手がかりとなります。また、現代のカレーと比較することで、その発展の過程や変遷を理解することもできます。カレーという一つの料理を通じて、日本人が新しい文化をどのように取り入れ、自国の風土や習慣に合わせて独自に進化させてきたのかを垣間見ることができるでしょう。

============================================

≪カレー大學について≫

カレー大學では日本最古のカレーを詳しく解説しています!

カレー大學は、2014年に開学し、カレーに関する専門知識を体系的に学べる唯一無二の教育機関として、多くのカレー愛好家や業界関係者から支持を集めています。その創設者である井上岳久氏は、かつて「カレーミュージアム」の責任者を務め、カレー文化の普及と発展に尽力してきた人物です。彼の豊富な経験と知識をもとにカレー学を体系化し、カレーの歴史、文化、調理技術、ビジネス戦略に至るまで、さまざまな角度から学べるカリキュラムをプログラム化しました。こうして誕生したカレー大學は、カレーの魅力を「学問」として学べるユニークな場を提供しています。

そもそも「カレー大學」とは?

カレー好きなら、一度は聞いたことがあるかもしれません。

でも、「カレーを学ぶ」とはどういうことなのでしょう?

カレー大學は、2014年に開学した日本唯一のカレー専門教育機関。

カレーに関する歴史、文化、スパイス、調理技術、ビジネス展開まで――

「カレーのすべて」を体系的に学べる場所です。

卒業生はなんと 1,500人以上!

カレー業界で活躍するプロから、趣味のカレー作りを極めた達人まで、多彩な人材を輩出しています。

「カレー大學 総合学部」の講座内容

🔥 1. カレー概論:カレーの真髄を知る

・カレーって何?その定義や種類、スパイスの役割を深掘り!

・日本及び世界各国のカレーの特徴を知ることで、

あなたの「カレー観」が一変します!

📜 2. カレーの歴史:世界と日本をつなぐ一皿

・世界中を旅してきたカレーが、なぜ日本で「国民食」になったのか?

・日本最古のカレー、カレーが広まった「転機」

――知られざる物語に感動!

🌏 3. カレー社会学:カレーと社会の深い関係

・なぜカレーは日本人に愛され続けるのか?

・地域おこしから企業戦略まで、「カレーの力」を学びます。

🛍 4. カレー商品学:カレー選びが楽しくなる!

・レトルトカレー、カレールウ――その製造工程や開発秘話に迫る!

・商品を「知る」ことでスーパーのカレー売り場がもっと楽しくなる!🍳 5. カレー調理学:家庭でプロの味を再現!

・本格インドカレーから欧風カレーまで調理のコツを伝授!

スパイス使いも知ることができます。

・あなたのカレー作りが、今日からレベルアップします!

👣 6. カレー食べ歩き学:本物を見極める目を養う

・美味しいカレー店を見つけるコツ、カレーに合う付け合わせの極意!

・食べ歩きが、ただの趣味から「探求」へと変わります。

カレー大學で1500人以上が学び卒業!

開学から現在に至るまでに、カレー大學は1500人以上の卒業生を輩出し、彼らはカレー業界を中心に多岐にわたる分野で活躍しています。卒業生の進路や活動範囲は実に幅広く、以下のような分野でその知識を存分に発揮しています。

●カレーメーカー:国内の大手から中小の企業まで、カレー製品の企画・開発に携わる人材が学び、カレーの本質を深く理解した上で、新たな製品の開発や改良に活かしています。

●外食&中食産業:飲食チェーン、ファミリーレストラン、コンビニエンスストアといった外食業界でも、カレーに精通した専門家のニーズは高く、メニュー開発や新商品の戦略に関与する卒業生が増えています。

●カレー店経営者:カレー大學には、すでにカレー店を経営している方や新たにカレー専門店の開業を目指すシェフや経営者も多く在籍しています。彼らはカレーの調理技術や経営戦略を学び、店舗の差別化やサービスの向上に努めています。

●カレー愛好家:趣味としてカレーを愛する方々も数多く学んでおり、より深いカレーの知識を得ることで、食べ歩きやカレー作りの幅が広がり、その楽しさがさらに増しています。

●その他の分野:メディア関係者やカメラマン、料理研究家、ライター、流通業者やECサイトの担当者など、カレーに関する知識が役立つさまざまな分野で卒業生が活躍しています。彼らはカレーに関するコンテンツの制作、商品レビュー、マーケティング戦略の立案などでその知識を生かしています。

カレーの新しい魅力を発見しよう!

体験講座を受講して興味が深まったら、ぜひ本講座にもご参加ください!

カレー大學を通じて、カレーの歴史や文化を深く知ることで、普段食べているカレーがもっと特別なものに感じられるはずです。

カレーをビジネスにしたい方も、趣味で楽しみたい方も、カレーライフの新しい一歩となります!

🔳カレー大學本講座

カレー大學総合学部

➤通学講座

➤WEB講座|カレー大學(カレー大学)

詳細は カレー大學HP へ!

カレー大學はカレー業界唯一の学びの場

カレー大學は、カレーをただ「料理」としてではなく、日本や世界における食文化、ビジネス、社会の一部として捉え、学問として深めていきたい方に理想的な学びの場を提供しています。カレー業界でのキャリアアップを目指す方、カレーのプロフェッショナルを志す方、あるいはカレーを通して自分の可能性を広げたいと願う全ての人にとって、カレー大學での学びは新たな視野と実践力をもたらしています。

カレーの奥深い知識と専門性を身につけることで、受講生はカレーという一皿の背後にある歴史や文化、スパイスの秘密、さらに日本で国民食となった理由を理解し、それをビジネスや日常生活に生かす方法を学びます。卒業生が各地でカレー文化を広め、カレーの未来を切り拓く原動力として活躍していることこそ、カレー大學の使命と誇りです。