囲碁史記 第139回 雁金・呉打込十番碁

読売新聞が企画した木谷実七段と呉清源七段の打込十番碁(鎌倉十番碁)は世紀の対局として世間の注目を浴びることとなるが、正力松太郎社長としては、もう少し決着が長引き、二十番、三十番と展開していってくれたら、もっと販売部数が拡大するのにと考えていたと言われている。しかし、決着は思ったより早くつき、読売新聞は次の企画を模索し始めることになった。

そこで正力社長が目を付けたのが、院社対抗戦の惨敗以来鳴りを潜めていた雁金準一八段を起用し、呉清源と十番碁を打たせることであった。八段と七段では格が違うが、雁金自身が木谷七段を打ち込んだ呉清源を実力八段と認め、互先で対局してもよいと言い、雁金の女婿渡辺昇吉 (当時六段)からこれを聞いた正力社長がただちに実現に乗り出し、企画は急速に進んでいったという。

しかし、両者が親友である木谷・呉の場合と違って、今回の企画はそう簡単にはいかなかった。呉が所属する日本棋院が、棋正社に所属する雁金との対局に難色を示したのである。

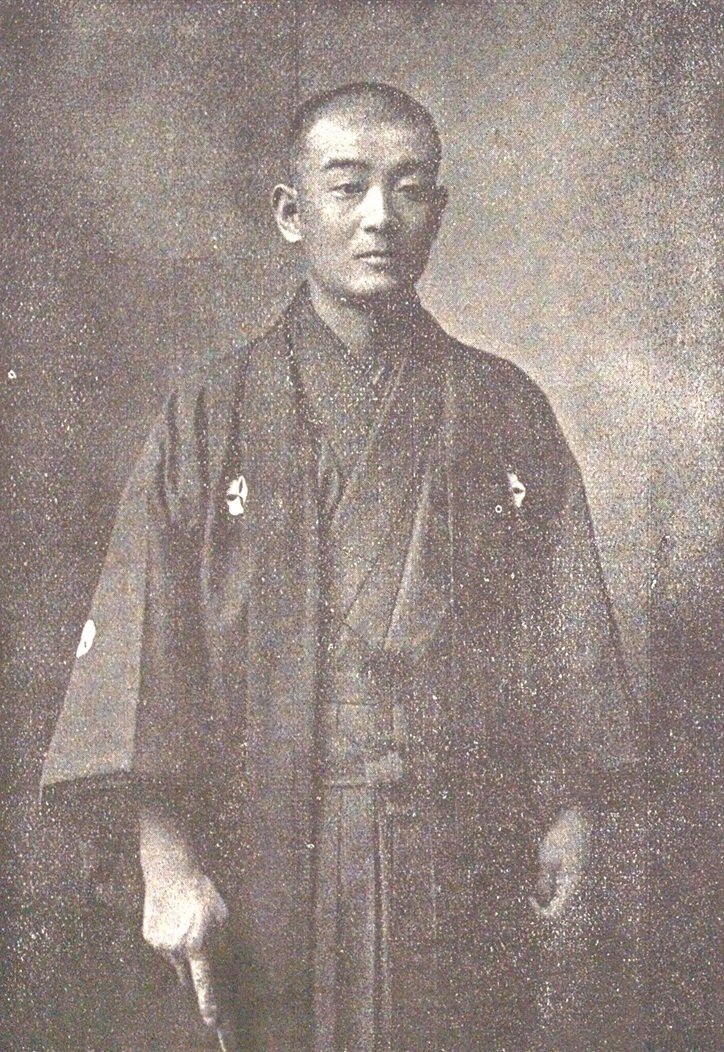

雁金準一の置かれた状況

まずは、当時の雁金準一の置かれた状況について振り返っていこう。

かつて、本因坊秀哉(田村保寿)との家督相続争いに敗れた雁金は、様々な経緯を経て、古巣の方円社へ戻るが、高部道平の画策により裨聖会設立に参加。その後、棋界合同により設立された日本棋院へ参加している。

しかし、日本棋院設立直後に、運営に棋士の意見が取り入れられていないと不満を訴える鈴木為次郎、加藤信、小野田千代太郎、高部道平と共に棋院を脱退し棋正社を設立する。今回もまた策士と呼ばれる高部の画策であったという。

その後、読売新聞の企画により院社対抗戦をするなど話題となるが、鈴木、加藤、小野田が相次いで日本棋院へ復帰し、棋正社は雁金、高部とその門下のみという状態となった。

棋正社は少数ながらも、独自に免状を発行したり機関誌を刊行するなど活動を継続。

しかし、雁金は行きがかり上、高部と行動を共にしていたが、決して一枚岩というわけではなかった。

日本棋院の成立前の裨聖会設立の際、高部は会合の席で、既に某大新聞社も後援を確約していると自信満々に発言したが、用心深い雁金は、高部と二人だけになった時に、新聞社名を明かして欲しいと詰め寄った。すると高部は笑いながら、実はまだどの新聞社に持って行くか決めていない。しかし、天下を狙う四人が旗挙げした以上、どこへ持って行っても成立するに決っている。一番高く買ってくれるところへ持って行くと返答したという。豪胆で策士の高部らしい考えで、事実、報知新聞が支援に乗り出すこととなるが、誠実な雁金にしてみれば、あまりいい思いはしていなかったことだろう。

棋正社は事実上、高部の独裁体制であり、組織の運営は高部主導で行われていた。 策士の高部と温厚な雁金では当然の話であるが。

高部は雁金と話し合い、昭和八年二月十一日付で両者の「八段昇段」を発表する。これが日本棋院の大倉副総裁を激怒させることになる。雁金はともかく、院社対抗戦での成績を見ても高部の実力は四段そこそこであることは明白であり、それを自ら勝手に八段を名乗るとはとんでもないということである。恐らく高部はじぶんが八段となりたいため雁金との同時昇段を持ち掛けたのだろう。

後の話しであるが、随筆家の佐藤垢石が、昭和十五年九月号の「中央公論」に掲載された「囲碁栄華物語」の中で、高部八段の技量は六段の値打ちもないと書き、高部が名誉棄損で訴え、裁判には当時の日本棋院編集長・井上宅治(初代覆面子)や瀬越憲作が証人として呼ばれている。(裁判の結果は不明)

そのような関係性から、雁金は高部に不満もあっただろうが、鈴木らのように日本棋院へ戻るという選択肢はなかった。秀哉名人がいたからである。

その秀哉名人が亡くなると、棋院へ戻る障害が無くなったとして仲介にでた人も現れた。

棋院としては雁金の八段は格下げしなくても、他の棋士を総花的に昇格させれば済む話しである。しかし、雁金には多くの門人がいて、弟子たちも現在の段位のまま、まとめて棋院に入るとすれば、必ず棋院の棋士達から不満が出るからと、雁金はこの話を断っている。

第二次大戦後も、雁金の棋院復帰の話しは続いていた。理事長の瀬越も大先輩の雁金が帰ってくれるのなら喜んで席を譲ろうとまで話していたが、やはり、雁金は多くの弟子を見殺しにはできないと、丁重に断りを入れている。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?