皆が読みやすいやさしい日本語を目指して

こんにちは!ゲストライターのトゥクです。

本連載では、外国人視点から日本に住む上で感じたこと、気づき、出来事を通して、読者の皆さんに新たな視点や発見を届けたく、私自身や家族、友人が外国人として日本に住む中で感じていることや、出来事についてご紹介しています。

そして前回は「外国人から見た名前入力に関するBADなUIデザイン」というテーマの記事を発信しました。

宜しければ、ご覧いただけると嬉しいです!

今回は外国人の視点から見た分かりやすい日本語の「文体」とは何か?に関して言及していこうと思います!

「文体」とは、簡単に言うと文章の様式のことです。様式と言っても口語体や文語体のみならず、人それぞれの文章の書き方の癖や特徴も「文体」として考えることができます。私を含めた読者の皆様もそれぞれ固有の「文体」を持っていると言うことですね。

ぶん‐たい【文体】

読み方:ぶんたい

1 文章の様式。口語体・文語体・和文体・漢文体・書簡体・論文体など。

2 その作者にみられる特有な文章表現上の特色。作者の思想・個性が文章の語句・語法・修辞などに現れて、一つの特徴・傾向となっているもの。スタイル。

https://www.weblio.jp/content/%E6%96%87%E4%BD%93 ,2023年4月13日

本記事では、様々な「文体」の中でも「文語体」に焦点を当て、日本語を母語としない外国人がどのように身の回りにある「読みもの」に関わっているのか、私自身の経験談を元にご紹介します。また本記事の最終章では、出入国在留管理庁と文化庁が公開している「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」と言う取り組みを紹介いたします。

今回の記事を通して読者の皆様には、今一度「誰もが読みやすい日本語の文体」を考える必要性を感じていただけたらと思います。

「小学校の学級通信、読んでましたか?」

ところで、みなさん小学校や中学校で配られていた「学級通信」を覚えていますか?

「学級通信」とは、基本的には小学校や中学校で発行される読みもので、学校の様子や連絡事項(授業参観など)などが書かれており、教員と保護者との連携を測るための情報伝達のために発行されているものです。読者の皆様も、ご自身が小・中学生の頃「そんなのあったなぁ」と思い出していただけると思います。

では、読者の皆様の中に「学級通信」を読んでいた方はいますか?もしかしたら、「学級通信」を毎回読んでいた方は少ないのでは無いでしょうか?もしかしたらお子様がいらっしゃる方は、親として「学級通信」を読んだ経験もあるかも知れません。

私は毎回「学級通信」を読んでいました。別に「学級通信マニア」と言うわけでは無く、私が読む必要があったからです。

私の家族は外国人なので、日本語を話すことも読むことも基本的に不可能です。かろうじてひらがなは読めますが、文章内容の理解は出来ません。 出稼ぎ目的で来日し、「製造業」に従事する外国人の方々は日本語に触れる機会が少ないです。その為、私の家族と同程度しか日本語を理解出来ない方は多くいると思っています。上述したように、日本語を読むことが難しい私の家族は、学級通信を読むことが出来ませんでした。その為、来日したばかりの日本語を習いたての私が、何とか翻訳しながら口頭で内容を伝えていました。

このように子供ながらに学級通信を読みこんで、必要事項を家族に伝達する経験を通じて、「文体」が難しく子供ながらになかなか理解しにくいことが多々ありました。家族向けの情報などに関しては大人向けの文章で書かれていることが多く、また、教師によって異なった「文体」で書かれることもある為、外国人の私には、正確に意味を読み取ることが難しかったです。

公的文書の「文体」は最難関

移民の子どもにとって、それらを継続的に行うことはハードルが高く、場面は学校に限りません。例えば、就学の書類、役所、病院における公的文書など、本人に関係なくても家族の代わりに読解して手続きを行う必要があります。私自身も小学校高学年にして、日本語がわからない母とともに市役所に赴き「子ども手当」を自分で全て書類作成して提出しに行った経験があります。

「子どもではなく、通訳士を雇えばいいのではないか?」という声もあったり、当時の私もそうして欲しいところでしたが、特定の言語に精通した通訳士をお願いする費用は大変高いですし、日常生活において読みものを読まないといけない場面は細々と発生しているため、そのようなソリューションは現実的ではありません。

そのため、日本語がわからなくても外国人が自分自身でどうにかしないといけないことが多いです。

しかしながら、日本語話者の皆様にとっても、「役所の案内が複雑でわかりにくい」「社会保障制度の情報が理解できない」「案内手順がわかりにくい」といった体験をしたことはあると思います。

この様に日本語が理解できたとしても、日本語の使い回しや「文体」が難しくなると、日本語話者でも理解が難しくなります。また、上記のような「文体」の問題は学級通信や公的文書だけでなく、サービスデザイナーとしてUIデザインをする上でも感じています。例えば、アプリケーションなどの使用時にエラーが出た際にどのような日本語を表記するのかでユーザーの体験性能は大きく異なってきます。またターゲットに外国人も含む場合、どのような文体のエラーメッセージが読みやすいのかなどの考慮も必要になります。

誰もが読みやすい日本語を目指す取り組み

「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」

上記のような困りごとに対して、とても参考になる取り組みを紹介します。

「在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインとよばれるもので、出入国在留管理庁と文化庁が公開しているものです。

この取り組みは、今後日本に住む外国人のさらなる増加による国籍の多様化が予想される中で、外国人に情報を正確に伝達するための一つの手段として「やさしい日本語」を活用する方法を提示しています。

日本に住む外国人の数は、ほぼ毎年増えていて、2019年末には約293万人で過去最多になり、30年で約3倍に増 えています。また、日本に住む外国人の国籍の多様化が進んでいます。日本に住む外国人の国籍を見ると、1988年に は全体の7割強が韓国・朝鮮でしたが、2019年には中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ブラジルの5か国を合わせて7 割強になっており、上位10の国籍・地域の公用語だけで9言語に上ります(※) 。 外国人が日本で安全に安心して生活するためには、法律などのルール、在留や社会保険などの手続、災害・避難情報 をはじめとする国や地方公共団体からのお知らせなどを正しく理解することが必要です。

(2023年4月14日)

ガイドラインの中では、「やさしい日本語」を活用する場面の例として、「学校」「企業」「国や地方公共団体」が挙げられており、それぞれの場面で活用できる日本語の事例も紹介されています。個人的には、やさしい日本語を使う際にも対象とする外国人の日本語理解能力等に応じて柔軟に調整をする必要があると思っています。ガイドラインに沿って実践することで、ある程度日本語が理解できる方にとってはかえって読みづらい文章になってしまうこともあり、必ずしもガイドラインに完璧に従うことがユーザー体験を充実させるとは限りません。

3つのステップで「やさしい日本語」を目指す。

当ガイドラインにおいては、「やさしい日本語」を目指すための3つのステップが示されています。

3つのステップはそれぞれ、「①日本人にわかりやすい文章」「②外国人にもわかりやすい文章」「③わかりやすさの確認」に分けられており、外国人のみならず日本語話者の方にも分かりやすい日本語を目指すことが出来ます。

ステップ1 日本人にもわかりやすい文章

ステップ1では、「日本人にもわかりやすい文章」を書くためのポイントが以下の3点提示されています。

情報を整理する。

伝えたい情報を整理し優先順位を付け取捨選択することや、文章内容の不足を補う事、イラストや写真を併用して分かりやすくする事が大切であると提示されています。文を分かりやすくする。

一文に載せる情報は一つに絞る事や、3つ以上の事を言いたい場合は箇条書きにする事、周りくどい言い回しや不要な繰り返しを避けることが提示されています。外来語に気をつける。

外来語は日本語訳が不可能な言葉に限って使用するように心がける事が提示されています。

ステップ2 外国人にもわかりやすい文章

ステップ2では、「外国人にもわかりやすい文章」を書くためのポイントが以下の3点提示されています。

文を分かりやすくする。

行為主体が分かりづらくなるので、受け身系や使役表現は使わない事、二重否定を使わない事が提示されています。言葉に気を付ける。

漢語よりも和語を使う事、抽象的な表現は避けること、略語は使わない事、頃・くらいなどの曖昧な表現を避ける事、文末は「です・ます」で統一する事、余震など覚えておくと良い重要な単語は後ろに<=後から来る地震>などで説明を加える事などが提示されています。表記に気を付ける。

漢字の量に注意し、全ての漢字にフリガナを付ける事、年月日に「/」は用いず分かりやすい時間や年月日の表記を目指す事、読みやすいフォントとしてUDフォント等を用いる事が提示されています。

ステップ3 わかりやすさの確認

上述したステップを踏まえて書き換え案が出来た後に、日本語講師や外国人の方に分かりやすさや伝わるかどうかを確認することが大切であると述べられていました。

また、言語情報処理や日本語教育の専門家が開発した「書き換えツール」(リンクは「やさにちチェッカー」というツールです。)も無料公開されており、自分が書いた日本語の難易度等を調べることが出来ます。

コミュニケーションボードを活用した事例

また、文化庁のホームページに掲載せれている「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン話し言葉のポイント 2022 年 10 月」において、「やさしい日本語」とイラストレーションを組み合わせたコミュニケーションボードというリストの制作事例が挙げられています。

このようにやさしい日本語と図解を組み合わせることで、外国人のみならず、日本人の中でも識字能力の低いユーザーにとっても優しいUXにつながるはずです。

おわりに

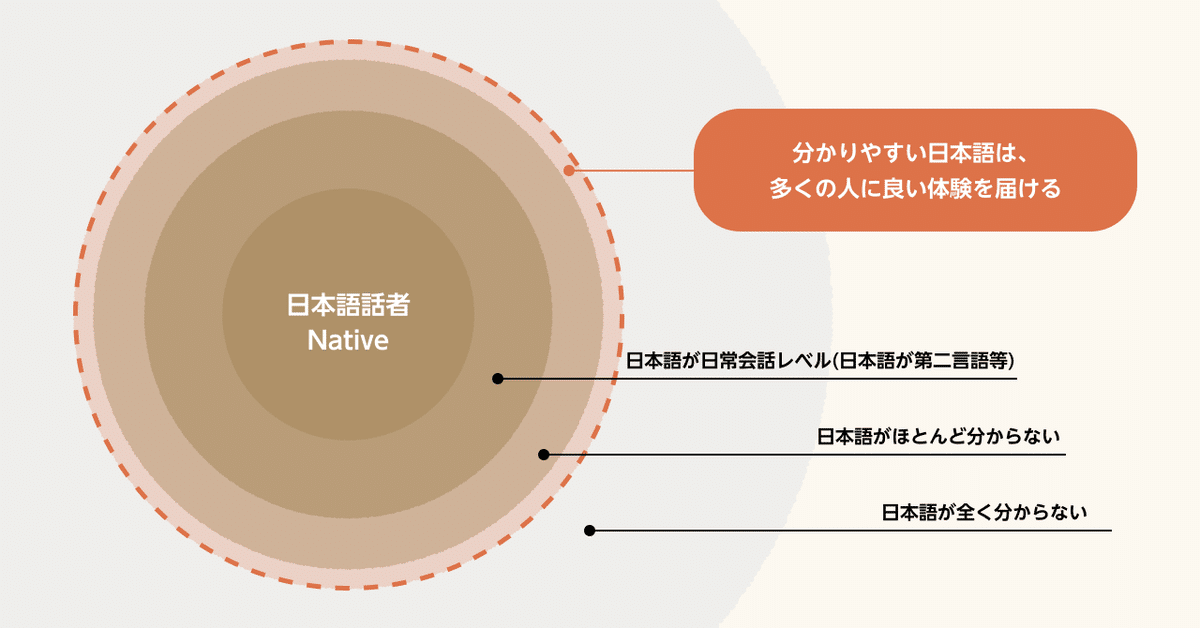

ここまで小学校の学級通信を読んでいた私の体験談を元に、わかりやすい「文体」とは何かを考えてきました。そして分かりやすい「文体」を活用することで良い効果が得られるのは外国人のみならず、日本語話者の方にも良い体験となり得ることを示してきました。

私自身、サービスデザイナーとしてUIデザインをする際に、ユーザーにとってわかりやすい言葉選びとはどのような表現なのか、日本語話者以外もユーザーに含む場合の文章表現の正解がわからずに、まだ模索しています。可能ならば、全ての文章が瞬時に多言語対応してくれる技術があるような未来がきてほしいと思っています(笑)

しかしながら、現在はそのような技術があるはずも無いので、言語の壁にぶつかっているユーザーにデザイナーが出来ることは何か、を考えなければいけません。

そこで一つの提案として「やさしい日本語」を紹介しました。伝えるべき対象の中で、社会の周縁にいる言語的マイノリティの方々をケアすることは、その社会のなかの全ての人にとってもいい体験につながるはずと私は考えています。「マイノリティをケアすることはマジョリティをも包み込める」ことができると信じています。

最近の出来事として、病院に行った際にカルテを渡されて困っている外国人がいて、私の方からお声がけしてみたところ、そのカルテは全て日本語で英語表記はなく、フリガナもついていなかったのでどうすればいいのかわからない状況でした。そこで、口頭で相手が理解できる日本語(または英語)で伝えながら、代わりにカルテを書いてあげたりするという出来事がありました。

このように私自身は日本語を問題なく読めて、理解することができ、難なく日本で生きて行けるようになってきましたが、時々家族や来日したて外国人の視点に立ってみた時に「日本語が読めない=街中の全ての文字が謎の記号に見える」ということはすごく怖いことだなと改めて感じました。

この記事を通して、「確かに」「なるほど」と言う発見を提供すると共に、何気ない日常生活で出会う種々の事柄を、多様な視点で見つめ直してもらえたら嬉しいです。

次回も、今回とはまた違ったトピックに関して外国人としての視点からの感想をお届けしようと思っています。毎月更新していく予定ですので、また来月の記事も楽しみにしていてください!

ここまでご愛読くださり誠にありがとうございました!

参考文献

weblio辞書, "文体の意味・解説"

(https://www.weblio.jp/content/%E6%96%87%E4%BD%93 )(2023年4月13日)

「在留支援のための やさしい日本語ガイドライン2020年8月」(文化庁)(https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/92484001_01.pdf )(2023年4月14日)

「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン話し言葉のポイント2022年10月」(文化庁)(https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93832501_01.pdf )(2023年4月14日)

やさしい日本語,”やさにちチェッカー”

(http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi1/nsindan/ )(2023年4月14日)

とぅく / Lathanh Truc:DeNAデザイナー

ベトナムホーチミン市出身。

多摩美術大学情報デザインコース卒。Takram UIデザインインターン生。

「UX/UIデザイン」「デザインマネジメント」「対話する場づくり」「ひとりひとりの背中を押して、人生を応援するデザイン」

デザインを語るポッドキャスト「なにからデザイン」配信中!

【ゲストライター/サービスデザイナー ラタン・トゥク記事】