イギリスがいかに特別な国だったかをマルタで知った

このたび、イギリスのエリザベス女王が亡くなった。

僕がドイツに住んでいた時、エリザベス女王は「近隣国の女王」ということで、ドイツ人たちもそれなりに興味をもって敬愛していたことを思い出す。そういう「エリザベス女王という物語」を僕もヨーロッパで共有していたからか、訃報を知った時には、人ごとではなく寂しい気持ちになった。

そんなエリザベス女王やイギリスに関連して、思い出したことを。

イギリスがいかに大国だったか

イギリスについて思いを馳せると、以前家族で旅行したマルタ共和国での経験が思い出される。

マルタは、地中海に浮かぶとても小さな島国。イタリアから少し南。もしくはアフリカの北あたりに位置している。

1800年頃から1964年までイギリスの植民地で、その影響で今でも英語がよく通じる。

なぜイギリスは、この地中海のちっちゃな島国であるマルタを植民地にしたのか?

その理由は、イギリスが島国で強大な海洋国家だったから。海軍や海洋貿易が国力の基盤であり、船が通るルートの要所要所に、自分たちの拠点(中継地点)を確保すれば、それが重要なインフラになる。

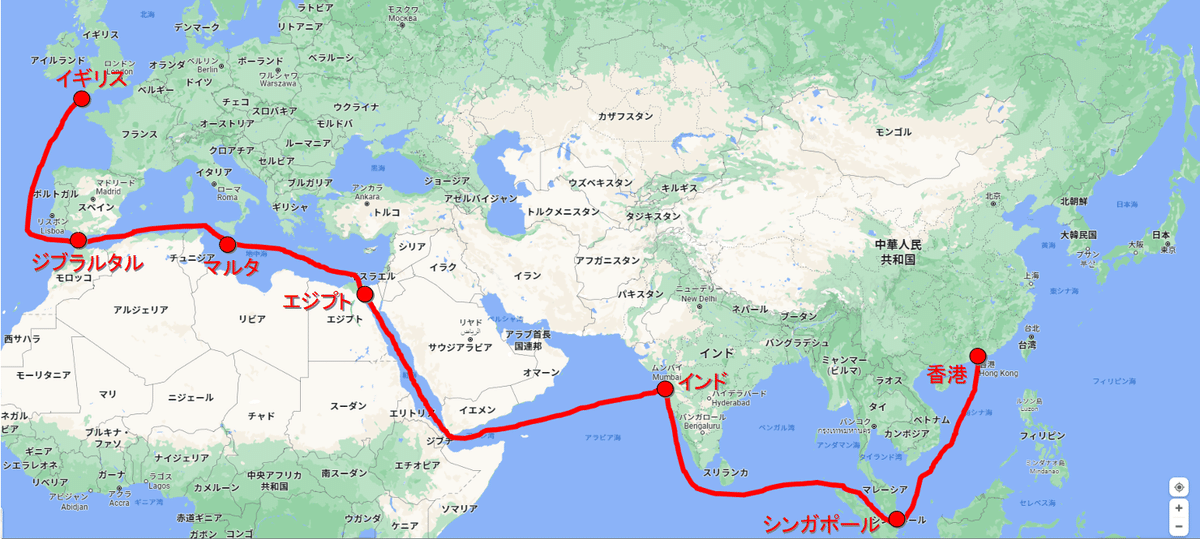

例えば近代の貿易で考えてみよう。分かりやすいように(手作り感あふれる)世界地図を貼り付けておく。

船でイギリスを出発して、大西洋を南下していく。

スペインやポルトガルを回り込んで、東の地中海方面へ進路を変える。

ジブラルタル

ちょうどスペインとアフリカの間の海が最も狭くなっている場所がある。ここはジブラルタル海峡と呼ばれる交通の要所なんだけど、この一角には僅か数㎞四方のちっぽけな「ジブラルタル」というエリアがあって、ここは現在でもイギリスの領土。スペインの一角にスペインの主権が及ばないイギリス領土がちょろっと存在している。

因みに、このわずか数km四方のジブラルタルには、港や空港もある。つまりイギリスとしては、この領土を使って自国の船の補給地点にもできるし、ここを拠点に軍事行動を起こすこともできる。

マルタ

更にジブラルタルを通り抜けて地中海に入っていくと、次の拠点が地中海の真ん中にあるのがマルタ。先ほど書いたとおりイギリスの旧植民地。とても小さな島だけど、地中海のど真ん中に位置していて、ここを拠点にして地中海の国々やアフリカの北沿岸の国々へ行くことができる。

エジプト

マルタから更にに東へ進み、地中海の東の端にはエジプト。この国はイギリスの旧保護国。エジプトにはスエズ運河が通っていて、スエズ運河経由で紅海を抜けて中東のアラビア海へと出られる。

インド

アラビア海を東へいくと、まもなくインドに到着。インドはイギリスの旧植民地。

インドまで来ると、そこはすでにアジア。採れる産品も文化もヨーロッパとは全然違うから、そういったエキゾチックな国との貿易は相当大きなビジネスだったはず。

*1869年にスエズ運河が開通するまでは、イギリスは南アフリカ(イギリスの旧植民地)経由でインドと貿易をしていた。

でもここで終わりではない。

シンガポール

さらに東方のアジアへ行きたければ、シンガポールがある。ここもイギリスの旧植民地。この地域は東南アジア地域へのアクセスが非常に良い。

香港

更にそこから北東に進めば、中国への玄関口である香港が。ここも1997年に中国へ返還されるまでは、イギリスの旧植民地。

こうやってイギリスは、ユーラシア大陸ほぼ全体をカバーできる港の拠点を確保していた。

マルタの博物館では、このイギリスの海上貿易ルートについて繰り返し説明されていた。確かに世界地図で見ると、イギリスはこんなに世界の要所要所にたくさんの重要な拠点を押さえていたのか、と実感できる。

↓ もう一度おなじ地図を。

なぜマルタの博物館は、その点を最も強調しているのか。その心を想像してみると・・・。

マルタ自体は、世界地図では見えないようなちっぽけな国。だけれども、イギリスが世界をまたにかけて活動しているスケールの大きな話の重要な一部を担っていたんだ、という自尊心の表れなのではないだろうか。

マルタが自分たちだけでできることは知れているけれど、チーム全体では大きなことを成し遂げている。そういう視点でみると、マルタ人たちの気持ちも理解できるところがある。

マルタ人に聞いてみた

ちなみに、マルタを旅行中にマルタ人に聞いてみた。マルタは地理的にはイタリアのシチリアからわずか数十㎞と、イタリアのすぐ隣に位置しているれど、宗主国は遥か何千㎞も離れたイギリス。どっちに親近感を感じているのだろう。

僕

「すぐお隣のイタリアと、遠くのイギリス、どちらに親近感がある?」

と聞くと、即答された。

マルタ人

「もちろんイギリスだ。だってイタリア人は英語をほとんど喋ることができなくて、コミュニケーションが取れない。それなのに親近感を持てって言う方が無茶だろう。やっぱりコミュニケーションが取れるイギリス人の方がいいよ」

とのことで、現代でもイギリスと親密な関係を保っている様子。

エリザベス女王の心境はいかに

さて、話を戻してエリザベス女王。

彼女が女王に即位したのは1953年。先ほど挙げた国や地域の多くは、未だイギリスの植民地だった時代。

エリザベス女王が即位したその時代のイギリスは、自国が世界中で広大な領土を所有しているわけではない。けれども「世界中の海の要衝となるあちこちの絶妙な場所に足掛かりを所有している」状態だった。

その後、エリザベス女王がその地位にある時代に、これらの地域の多くはそれぞれが独自の歴史を歩んでいった。

例えば、独立国家として独立していったり、近隣国へ返却されたり。

エリザベス女王は、世界中のそれぞれの地域の動きを、どのように感じていたのだろうか。そしてもし自分が彼女の立場だったら、どう感じただろうか。

植民地だった地域が独立していく時には、たとえ「それが時代の流れだ」と頭では理解しつつも、やはり寂しさを感じていたのかも知れない。

そして、過去のイギリス外交が世界に残した大きな功罪や禍根についても、何か思うところがあったのかも知れない。

そうやって彼女が見てきた70年の大きな歴史の流れと変化を、彼女がどう感じていたかは分からない。

ただ、その中で彼女は「イギリスの大きな可能性」を感じていたのではないだろうか、と想像する。

先ほどのマルタ人の「イギリスびいき」などは典型的な例かも知れない。イギリスは世界中のあちこちに足掛かりを持っていて、そういった地域の一定の割合の人たちは、イギリスに対して何らか特別な親近感や共感、良い感情を持っている。

また英語は今や世界の共通語となって、母国語で世界の多くの人たちとコミュニケーションを取ることができる。人はコミュニケーションが取れる人たちに対して親近感を抱く。

イギリスはそうやって過去の歴史から、世界中に地理的な、もしくは心情的な「足掛かり」を持っている特別な国の一つであることは確か。

そういうイギリスの歴史的な資産をつかって、少しでも世界が良くなる方向に役立つことができるのではないか、と彼女は思っていたのだろうか。

彼女の考えを聞いてみたかった。

エリザベス女王のご冥福をお祈りします。

因みに、ドイツ人がイギリス王室について言及した話はこちらを ↓。

by 世界の人に聞いてみた