職種のRedesign-クリエイティング事業のご紹介-

クレイジータンクでは、デザインやイベント企画、ものづくりなど色々な事業を展開しているのですが、その中に「クリエイティング事業」と読んでいる業務があります。

具体的な事業内容を知りたいと思った方はリンクの記事を読んでいただき、雰囲気を感じてもらえたらと思います。

コンサルティングを超えてしまった先にあったもの

クレイジータンクが発足したのは今から約2年前。発足当初は色々なイベントをやったり、ものづくりをやったり、組織のマインドが"良い意味で常識がない"だったと思います。クレイジータンクの代名詞にもなっている「スーパーマーケットイベント」も聞いた人の最初のリアクションは「え?スーパーマーケットのイベント?」だったと記憶しています(笑)

でも、常識がないというのは非常識ということではなく、本質をしっかり見つめた上で常識に囚われない、ということを意味します。

そんな2年間の中で、多様な肩書きのある方のコンサルティングを請け負うようになり、今では企業案件も受けています。

コンサルティング、という言葉で検索してみると...

ある分野についての豊富な経験と深い知識をもとに、クライアントの課題を解決するための解決策を示し、企画の立案や実行などを手伝う業務のことを示します。

と出てきます。

私たちクレイジータンクにとってコンサルティング業務は「結果ありき」であったり「フォーマット化された」や「業務内容に枠が設けられている」といった印象がありました。どのビジネスにおいても当たり前のことですが、枠を超えてどんどん関わってしまうと時間がかかってしまい、ビジネスにはなり得なくなります。

でも、これだけ変化の大きな時代、情報が溢れる時代に、常識的なコンサルティング業務だけで個人や会社を支えられるのか、と聞かれれば「NO」だと考えてきましたし、実際にやってみると難しい場面がたくさん生まれてしまいました。

実際に過去に企業向けに作った資料があります。

私たちが定義する企画の立案や実行などを手伝う業務とは、仕事を超えて仕事をし、職種や業態の常識の枠に囚われない業務だと自負しています。

クリエイティング事業の実例

あるコーヒー豆の輸入会社で働かれているHさんのクリエイティングをご紹介させていただきます。コロナによってコーヒー豆の需要が激減し、会社自体も縮小を余儀なくされる中、副業で個人でもコーヒー豆のオーナーになり、人生のリスクヘッジをすることが最初の目的でした。

私たちクレイジータンクは常に物事を多角的に捉え、価値をなるべく最大化することを計画します。そして価値は時間の経過や職種などによって変化するものだと考え、ビジネスのサポートを行います。

例えばコーヒーも誰といつ飲むかによって味が大きく変わったり、世界で戦争が起これば価格も大きく変動します。風が吹けば桶屋がもうかる、の理論のように多様に価値を展開することを常に意識しています。これを図にすると...

軸の数はその時々で変化しますが、価値の面積は常にそれぞれに影響を受け合います。そしてこの軸の意味や数は対象によっても変化し、オーダーメイドで話し合いながら一緒に見つけていくイメージです。

H氏にはコロナ問題がくる前からリスクヘッジのご提案をさせていただいてましたので、実際にコロナにより予測し共有していた社会変化が起こった時、驚きの声をいただきました。これも多角的に物事を捉えているからこそ見える世界であり、問題はコロナだけではなく、世界は常に動き続けていることを意識することが重要です。

短期間にコーヒー輸入会社の収益が上がる仕組み

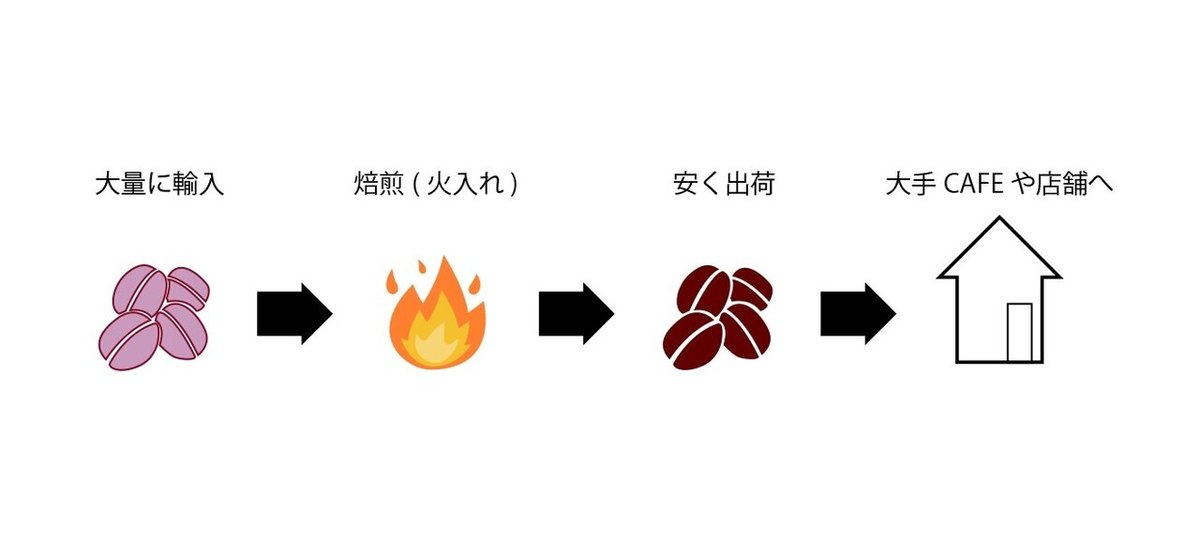

コーヒー豆の輸入会社、と言っても、生豆をそのままお客様に売るわけではありません。自社で豆を焙煎(火入れ)し、その豆をCAFEやコーヒー豆を扱う店舗に卸します。普通のビジネス感覚で言えば、なるべく安く豆を仕入れて、なるべく早く出荷して、経費を抑えつつ、安く大量に卸したいと考えます。

しかし、この仕組みはコーヒー豆の需要がある程度見込めることが大前提となります。コロナのような問題が起こるとすぐに脆弱性が見えてしまいます。

そこでH氏と一週間に一度メンタリングを行い、以下のサポートを開始しました。

・焙煎技術向上のサポート(味確認やディベートの場の創造)

・デカフェ豆に特化した個人ブランドディレクション

・デカフェマニアとしてSNSを使った情報発信コンサルティング

・お客様の顔が見えるイベント企画(意識改革)

朝の公園で行われたコーヒー豆の味の確認とメンタリング時間

普通であれば、コーヒー豆をどう売っていくか、どのように宣伝広告するか、どんなパッケージデザインにしていくかを考えると思います。

しかしクレイジータンクが考えたことは、輸入会社が潰れてしまってはH氏のブランド維持も難しいですし、働く会社が元気であればリスクヘッジの必要性も減るということでした。さらに副業として始める個人ブランドも収益を安定させるまでに時間がかかるので、会社にも利益が出るような施策を講じようと決断しました。

まさにH氏だけの利益ではなく、多角的に価値を拡大するという思考です。

デカフェ豆に特化したのも、世界のデカフェ豆の需要は昨今うなぎ上りで需要が増えているのですが、日本ではまだまだコーヒー豆全体の2%ほどです。SDGsもそうですが、世界での価値観や評価が日本に入ってくるのはいつも少し遅れるのです。先にデカフェ豆のポジションを取っておくことで、投資的価値が生まれると考えていました。このことものちに会社の大きな利益になったそうです。

会社員個人の焙煎技術を向上すると...

H氏個人の焙煎技術が向上するとどうなるか。H氏自身は自分のブランドのために色々なデカフェ豆を焙煎練習しているのですが、実は会社に取っても大きな利益になるのです。焙煎技術の向上によって、安く仕入れた豆を美味しく仕上げることに成功し、卸し金額は急には変わらなくとも、安く美味しいコーヒー豆が買えると、大手CAFEが興味を示したという報告がありました。

会社のために何か特訓をすることは意外と難しいですが、自分のためなら時間を惜しんでできる。そしてそれがまた会社の利益になる形を作り上げました。

クリエイティング事業の行動と結果

会社の利益が上がったことと他に、デカフェマニアとしてSNSを使い始めた施策にもすぐに反応がありました。日本で唯一のデカフェを作る技術を持つ会社から問い合わせがあり、焙煎依頼が来たのです。

さらに顔の見えるお客様にコーヒーをお出しすることでモチベーションを担保し、率直な意見をもらえる場を作ることで仕事に対する意識改革が起こりました。さらにはお客様だけのブランドプロデュースの話に繋がっていきました。

SNSと顔の見えるお客様にコーヒーをお出しする施策はファン作りやコーヒー好きのネットワーク構築にも繋がりました。

週に一度、お客様に直接コーヒーを飲んでいただく場を創造

商品開発のディレクションをさせていただき、商品を作ること、売ること、知ってもらうことの体験を通して個人ブランド構築やお客様と対峙する経験、仕事と向き合う時間も大切にしていただきました。

他にも常識に囚われないという感覚を得ていただき、価値の多様性を身体化していただくきっかけにもなったのが、コーヒーとビールを混ぜて作るクラフトビール「ヒール」の開発でした。コーヒーはビジネスで言えばレッドオーシャンと呼ばれる競合他社の多い分野です。その中で生き抜いていく一つの手段やマインドを提示し、そのイベントも開催しました。

今回のクリエイティング事業を図にすると...

時間が経過すると軸が増えたり、黄色の点が増えるので、さらに複雑化していきます。

複雑化すればするほど倒産などのリスクが減ります。面積が多面になるほど面積が「0」になる可能性が減るからです。

他の事例もぜひご覧になってみてください。

記事の最初にリンクを貼りましたが、例えば株式会社ユタカ産業様でも色々な軸を作るクリエイティング事業を行っています。

しかし、毎回フォーマット化したこの図を作るわけではありません。なぜなら1本の軸だけで生きていきたい!というこだわりのある方もいるからです。常にオーダーメイドでクライアントと関わりながら、その会社、その人らしさを探していきます。

時にはクライアントと山に登ったことすらあります(笑)手段や施策も常識には囚われません。

コンサルティング、という枠から始まった事業でしたが、クレイジータンクらしさを追求していくと「仕事を超えて仕事」をしてしまい、クリエイティング事業という新しい職種を作ってしまいました。

これからも常識に囚われず、今自分たちにできることをクライアントと一緒に見つけていければと考えています。

クレイジータンク一同