日本CPO協会「Product Leaders Salon 2021」イベント直前見どころポイントまとめ第二弾

こんにちは、日本CPO協会 note担当のこうへい(@fkohe1)です。チームメンバーのハヤカワ (@kzkHykw1991)とともに、前回の第一弾に続き、イベントの見どころポイントをまとめていきたいと思います!✍️

この度、2021年12月9, 10日の2日間に渡って、日本CPO協会主催「Product Leader Salon」を開催します👏

今回上記イベントを紹介するにあたって、イベントにおける4つのセッションを事前に知るために、皆さんを3つのペルソナに焦点を絞って分けて、イベントの見どころを紹介しています🚀

前回のnoteでは、プロダクト・レッド・グロースとマルチプロダクトの2つのテーマを掲げる4つのセッションの詳細に加えて、⛳️CPO (Cheif Product Officer) やプロダクト企業のCEO, そしてプロダクトマネージャーなどのプロダクトリーダーの方向けの見どころポイントを紹介しました!

まだ見てない方は下のnoteをチェック👇

💻 ②エンジニアリーダーとしての見どころポイント

さて、今回はnote第二弾ということで、②CTO/エンジニアリングマネージャーなどのエンジニアリーダー向けの視点で、見どころを深堀りしていきます!

では、エンジニアリーダーの方にとって、今回のイベントの見どころはどこにあるのでしょうか?日本CPO協会の理事であり、エンジニアの経験を得た後にプロダクトリーダーとして活躍されている二人にコメントをいただく中で見ていきます👀

まずは、ラクスル株式会社 取締役/CPO、デジタル庁 CPO 水島 壮太さんです!

エンジニアとしてPLGをどのように推進することができるのか?

なるほど、エンジニアやデザイナー自身が顧客接点を持ち、プロダクトを自律的にユーザーへ浸透する仕掛けをボトムアップで考えることが重要ということですね。たしかに、どの機能を作るのか?から、どうユーザーに届けて価値を理解してもらうのか?という部分まで一歩踏み込んで考えることはPLGを促進するにあたってはとても大切になってきますね。さらに、それらを仕組み化するのはなかなかできないですよね。

おすすめのセッション🎥:Day1 Session2のNotionのエンジニアのトップであるMichaelさんも、エンジニア組織とマーケティング組織は深く連携しており、プロダクトマーケティングマネージャーを開発プロセスの初期フェーズから巻き込んだ形で、重要な機能をどうマーケットインさせるのかという議論を行うと話していました。

エンジニアチームはプロダクトチームとどう連携し、どのようなチームを構成するべきか?

クリアなプロダクトビジョンの下にフラットなプロダクト・エンジニアチームを構成することが重要ということですね。たしかに、各チームが何を目指して活動しているのか共有できていなければコラボレーションは生まれませんよね。

おすすめのセッション🎥:Day1 Session1のCanvaのプロダクトのトップであるDavidさんも、ビジョンドリブンカンパニーを実現するために、できるだけプロダクトビジョンをシンプルにし、それらをエンジニア含めた様々なチームと共有しながら、重要な指標を共に追っていると話していました。自身のチームにどのように取り入れれるのか?という視点で聞いてみましょう!

テクノロジーサイドからPMを目指す人へのアドバイス

なるほど、急にPMになるのではなく、エンジニアとして顧客やPMM、ステークホルダーとの会話を通して、何を作るのか?から考えることから始めるということですね。確かに、これまでの会話でエンジニア自身が、どんな機能をなんのために開発し、どうユーザーに価値を感じてもらうのか?という部分まで意思を持つことが重要と言っていましたね。顧客接点を徐々に増やしていくことから始まると思いますが、今回のイベントではプロダクトリーダーたちのノウハウが盛りだくさんなので、エンジニアリーダーとして一つでもチャレンジできることが見つかると思います!

次に、Sansan株式会社 執行役員/CPOの大津 裕史さんです!

エンジニアとしてPLGをどのように推進することができるのか?

なるほど、プロダクトの状況を把握するためにデータを確実に残して、それをチームと共有し、データを元に議論することが重要ということですね!何事も目先のタスクやプロジェクトにばかり目を囚われて、現状を把握できていないと、気づいた時には間違った方向に進んでしまいますよね。プロダクトも同じで、そうならないためにデータという揺るがない事実に基づいてチームの意思決定を行なっていくということですね。

おすすめのセッション🎥:Day1 Session2のNotionのエンジニアのトップであるMichaelさんも、PLGへの転換に必要な二つの要素の中で、データの重要性を言及していました。PMFの早いステージにおいて、データエンジニアリングやデータサイエンスの技術を取り入れて、顧客が製品をどう活用しているのか理解し、プロダクトのグロースを促進していると話していました。PLGへの転換に必要なもう一つの要素も当日のセッションでチェックしてみてください!

エンジニアチームはプロダクトチームとどう連携し、どのようなチームを構成するべきか?

プロダクトチームだけでなく、エンジニアチームも一体となってデータや顧客の声を重視して、それを元に議論するチーム作りが重要ということですね。プロダクトから得られるデータや顧客の声を表す、FACTというキーワードが出てきていますが、皆さんのプロダクトにはどんなFACTがあるのか?と一度考えてみても面白いのではないでしょうか。

おすすめのセッション🎥:Day1 Session1のCanvaのプロダクトのトップであるDavidさんも、プロダクトの成長戦略において、プロダクトから得られる様々なデータや顧客からの定性的なフィードバックを元にエンジニアチームと開発していると話していました。PLGにおいて極めて重要な顧客の声をどう製品に反映させるのか?ということを深く学べます!

テクノロジーサイドからPMを目指す人へのアドバイス

プロジェクトベースから顧客の要望ベースへとそもそもの考え方をシフトする必要があるのですね。HOWの思考からWHY/WHATの思考へのシフトチェンジが必要であるという点は水島さんのアドバイスとも共通していますね。どんな顧客がいて、彼らが何を必要としているのか?そして、その理由は何なのか?確かにこれはPMにとって一番重要な問いだと私自身もPMをしていて思います。当日のセッションでは上記の質問に対して明確な答えを出し続けてきたプロダクトリーダーたちから少しでも学べれば良いなと思います!

さいごに

いかがでしたでしょうか?第二弾では、会社のテクノロジー、技術、開発を支える「エンジニアリーダーとしての見どころポイント」を中心に紹介しました!

今回紹介した以外にも、当日はPLGのための開発組織の体制や開発方法、マルチプロダクトのためのインテグレーション、他にもプロダクトやデザインチームとの連携や、プロダクトの意思決定、エンジニアの採用などエンジニア目線でもさまざまなことを学んでいただけると思います!

また、当日は今回コメントをいただいた、Sansanの大津さん、ラクスル&デジタル庁の水島さんの他にも、日本CPO協会の理事のみなさんから、セッションごとにご自身の経験や感想を語っていただける場もご用意しています👏

Day1のトークメンバー

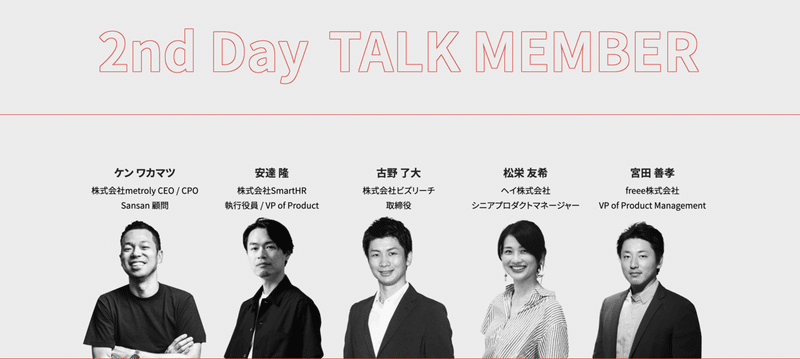

Day2のトークメンバー

こちらも非常に豪華な日本のプロダクトリーダーの方々をお招きしています。日本の視点で、日本市場に合わせた内容でディスカッションをしていただくので、より深い学びになると思います!もちろん、セッション自体も翻訳した字幕付きなので、安心して見ていただけます!

それでは、最後にこちらのウェブページから無料で参加登録をしていただいて、当日一緒に学んでいきたいとおもいます!

このnoteが良かったなと思った方は、noteのスキをお願いします!そして日本CPO協会のnote, Twitterをフォローしていただいて、引き続きnote第3弾もお楽しみに〜

✨CPO協会イベント直前まとめ第一弾✨

— 日本CPO協会 (@JapanCpo) November 29, 2021

12月9日-10日開催のイベントに向けてCPO協会理事のメンバーにインタビューし、プロダクトリーダー、エンジニアリーダー、ビジネスリーダーごとに見どころを紹介する全三回のシリーズです!

今回はプロダクトリーダー/CEO/CPO向けです🚀https://t.co/dNL9BhCOXm