コーチングの羅針盤!「管理職コーチング行動尺度」の開発 ~読書レビュー『管理職コーチング論』#5~

こんにちは。紀藤です。先日より「管理職によるコーチング」の唯一無二の専門書である『管理職コーチング論』(永田正樹/著)をご紹介しております。本日で、最終回です。

今回は、管理職コーチングの定量調査についてまとめた章です。「第5章 管理職コーチングの効果」について、見てまいりましょう。それでは、どうぞ!

「管理職コーチング」が部下の何を変えるのか?の研究

管理職コーチングは、先行研究から様々な効果が示されています。

たとえば、メンバーの営業成績、タスクパフォーマンス、組織目標の達成、仕事満足度の向上、コミットメントの向上、エンゲージメントの向上、職場ウェルビーイングの向上、個人の革新的行動、キャリア関連の行動、組織市民行動、知識共有、個人とチームの学習、などなど。

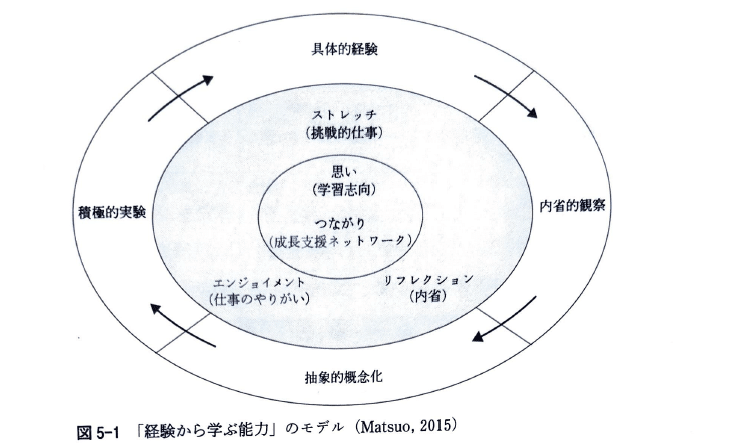

その中で、人が「経験から学ぶ能力」について、松尾(2015)は「ストレッチ(挑戦的仕事)」「リフレクション(内省)」「エンジョイメント(仕事のやりがい)」が、コルブの経験学習に繋がるというモデルを示しています。

そして「経験から学ぶ能力」は、成果につながる「部下の心理状態」に影響していることも示しています。具体的には、「エンジョイメント」は「ワークエンゲージメント」「心理的エンパワーメント」という心理状態に関連し、「ストレッチ」は「プロアクティブ行動」との関連が想定され、「リフレクション」は「リフレクション」に影響を与えると考えられます。

そして、「管理職コーチングの行動」は、経験から学ぶ能力や成果に関連する「部下の心理状態」に影響を与えていると考えられます。これらの仮説から、「管理職コーチングの行動」と「部下の心理的状態」を、定量的に調査をしました。

研究の概要

さて、では具体的に何を、どのように調査をしたのでしょうか?

まず、本研究におけるリサーチクエッションは以下の通りです。

RQ:どのような管理職コーチング行動が、プロアクティブ行動、ワーク・エンゲージメント、心理的エンパワーメント、リフレクションという部下の心理的状態に効果を与えているのか。

そして、調査対象者は、マネジャー80名、部下599名です。

研究プロセスは、(1)マネジャー(管理職)への調査により「管理職コーチング行動」を確定させました。次に、(2)部下への調査を行い、部下評価による管理職コーチング行動と心理状態(プロアクティブ行動やエンゲージメントなど)の相関を測定する、という流れです。

管理職コーチング行動の尺度

まず、質的研究で抽出された管理職コーチング行動の概念を尺度化し、定量的に検討することをしました。ここは、別の章で紹介されている「17名の上級マネジャーへのインタビュー調査」を元に作成しています。

そして質問紙を作成、管理職コーチング行動(部下が知覚したマネジャーによる育成行動)として、75項目が抽出されました。

項目としては「心理的安心感の醸成」「リフレクション支援」「キャリア支援」「仕事の意味づけ」「中堅社員の活用」「具体的指導」「承認」となりました。

この尺度は「管理職コーチングの羅針盤になる」という表現が、とても共感・納得するものでした。質問紙になることで、行動が明確になり、活用しやすくなります。

管理職コーチングが部下の心理的状態に与える影響

次に、部下599名への調査を通じた、管理職コーチング行動と部下の心理的状態の関係についての結果が分析されています。

わかったこととしては、以下のようなことでした。

<管理職コーチング行動と心理的状態の関係>

※心理的状態が関連が多いものから順に列挙

1.「仕事の意味付け」「中堅社員の活用」→プロアクティブ行動、ワーク・エンゲイジメント、心理的エンパワーメント、リフレクションと関係

2.「キャリア支援」→プロアクティブ行動、ワーク・エンゲイジメント、心理的エンパワーメントと関係

3.「心理的安全の醸成」「リフレクション支援」「承認」→ワーク・エンゲイジメント、心理的エンパワーメントと関係

4.「具体的指導」→なし(ただし、未熟な部下への成長支援には必要と想定)

性別によるコーチング行動の違い

また、続く第6章では、男性と女性の管理職コーチング行動の影響の違いが整理されており、興味深いものでした。

結論としては、「女性部下のほうが、コーチングを受けている知覚が弱い」、「リフレクション支援・中堅社員の活用・具体的指導は、男性部下に有効」、「キャリア支援・承認は女性部下に有効」などがわかりました。

感想

管理職コーチングは、海外で様々な研究がされてきました。

ただ、「日本の企業で働く管理職は、具体的に、何を、どのように行っているのか?」については、文化的な文脈の違いもあり、そのまま流用できるものではない、と感じます。

その中で、本書においては、日本の管理職が具体的にどのようなことを行っているのか?というインタビュー調査でその行動を明らかにし(定性分析)、そしてそこから管理職コーチング行動尺度を作成し分析する(定量調査)ことが行われました。

このプロセスを通じて、特に日本において「上司と部下の幸せな関係」が多く生まれるための要素が、具体的な行動と羅針盤として示されました。これは、現場に役立てられるリアルなものと私は感じ、大いに感銘を受けました。こうした研究、自分も行いたいなあ、、、と思わされるものでした。

改めて、大学院の授業で本内容を学べたこと、また時を経て、本書でより深く学べたことを嬉しく思った次第です。永田先生、素晴らしい書籍を世に出していただき、ありがとうございました!