猪苗代の旅|2023.06.10-11

2023年6月に思いつきで福島県の猪苗代へ妻と友人と一緒に足を伸ばしてみました。僕は小学生の頃の修学旅行で行って以来だったので、30年ぶりくらい?

修学旅行では行っていない場所や妻、友人の気になる場所へ弾丸旅。行きたい場所が多く、様々どんどん巡る急ぎ足な旅だったので、次行く機会はじっくり時間を作っていきたいし、僕は歴史と文化(できれば郷土芸能)を味わう旅をしたいなと。

この記事では行った場所を忘備録的に書いていきます。(覚えている限り)

(宿の近所のスーパーで地酒や地ビールを買って飲んだ記憶もあるけれど、写真撮り忘れて銘柄思い出せず・・・。美味しかった記憶しかありません。)

天子のけやき→キリシタン受難の地

「天子のけやき」に行きたい!と妻が騒ぐ。全く知らない場所だったけれど、どうやら江戸時代の切支丹(キリシタン)、キリスト教の教会跡地だったとか。

天子は、天使のことだったのかな・・・?

特に看板とか見つけられなかったけれど、ネットで調べると「天子宮」とか「天子神社」と出てくる。

猪苗代尋常小学校跡付近の駐車場っぽいところに車を停めさせてもらって歩いて行ってみる。なんとなく人の土地っぽい感じもあったので少し離れたとところから眺めて遥拝。

その後に「磐椅神社」に行こうとなり、近くの土津神社の近くみたいなので車を停めて歩いていると「キリシタン受難之地入口」という看板を見つける。

なんとなく、背筋が凍るような感じもして調べてみると江戸時代初期に40名以上のキリシタンが処刑されたそう。手を合わせて冥福を祈りました。

道の駅猪苗代だったか、猪苗代歴史民俗博物館だったか忘れてしまいましたが(仮称)キリシタン研究部会という猪苗代の隠れキリシタンの歴史を中心にその痕跡のある生活文化などを探っていこうという面白そうな団体も立ち上がっているそうです。

地元宮城県にも登米市の三経塚という隠れキリシタンの処刑場跡が残っていて、色々と歴史が残っています。なんでも、こちらは製鉄技術について色々とあるそうで、この話はまた次の機会に調べて記事にしてみようと思います。

話は脱線してしまいましたが、猪苗代にも隠れキリシタンの歴史と文化が残っているのを初めて知りました。(妻に教えてもらったのでしたが)

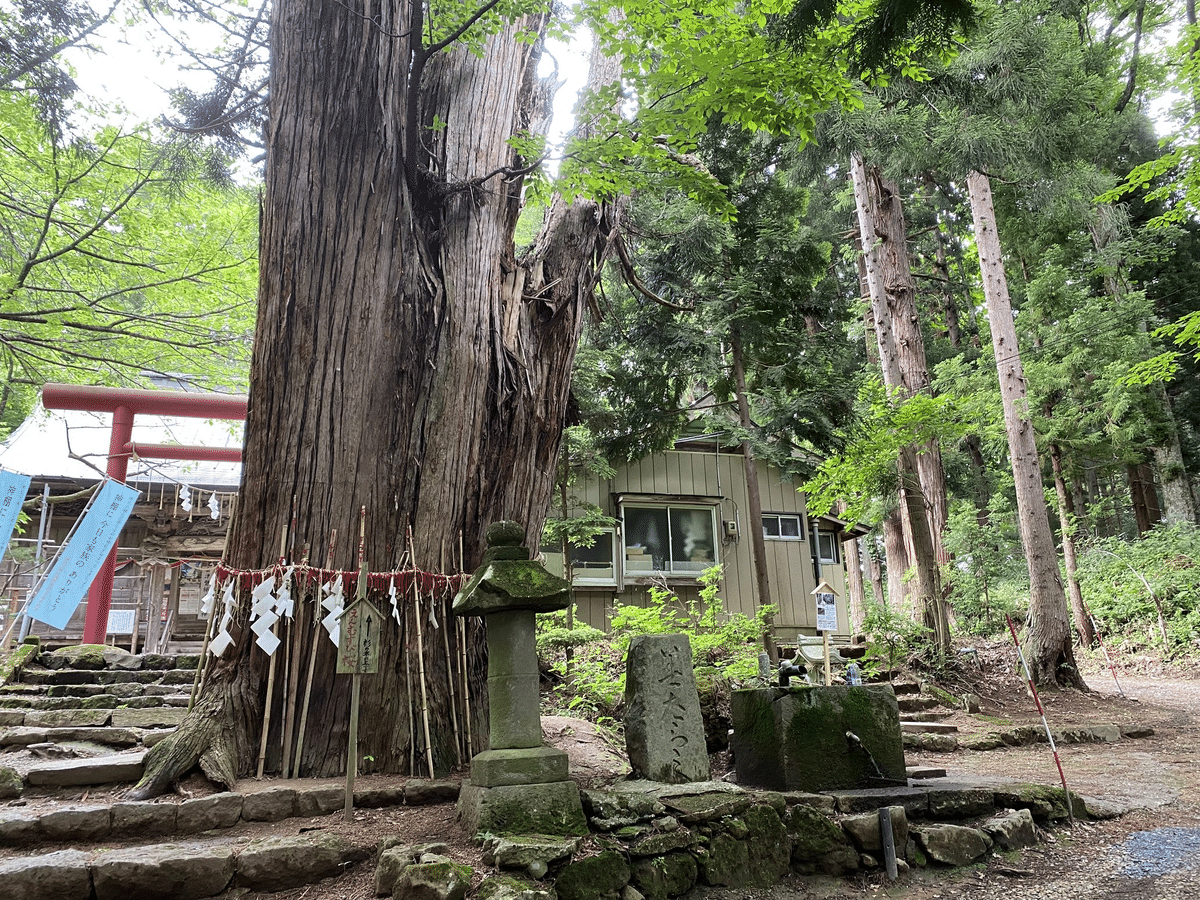

磐椅神社(いわはしじんじゃ)

土津神社、キリシタン受難之地から更に奥へ歩いていって、ようやく磐椅神社へたどり着く。(磐椅の漢字がいつも読めなくて、振り仮名を振らせてもらいます笑)

水の流れる音に囲まれた場所でとても気持ち良い場所。

鳥居杉の上部に桜が寄生して杉の木から桜が生えたそう。それで縁結びの桜と看板が出ていたのかと納得。木の周りには赤い糸に結ばれた五円玉が掛けられていて、そこに様々な御縁を結ぶ願いが掛けられていました。

元久2(1205)年、猪苗代城主三浦経連が磐椅神社に社領を寄進し、2年後の承元元年夏に大鹿桜のかたわら土田堰の南にあった社を現在の地に遷座した。その時に鳥居の杉として社殿に植樹された。推定樹齢は800年以上。西側にも同じく杉があったが、いく度かの落雷で半月空洞状態となり、昭和33(1958)年に大部分が倒壊、昭和61年夏に長雨で倒れた。猪苗代町指定天然記念物。

鳥居杉の中ほど二股別れの所に、山桜の寄生木が昭和40年代ごろに発見され、その後も毎年咲き誇る。杉木に桜が縁を結んだということで「えんむすび桜」と命名された。良縁成就を願い参拝する女性も多い。中には実際に縁が結ばれたカップルも。開花時期は4月中旬から下旬ごろ。

地元の人が水を汲みにいらしていて、とても美味しいく縁結びのご利益があるお水だよと激推ししてくれてました。なのでペットボトルに少し頂いていきました。

簡易レコーダーも持っていたので、色々と音をサンプリング。でもやっぱり誰かと旅行ついでの録音だと音に集中できなかったり、逆に待たせてしまって申し訳ない気持ちになったりするので、またの機会にじっくり録りに来たいなと思う。

猪苗代町歴史民俗資料館

新しい土地に来たらまずは探したくなる歴史、民俗系の資料館。Google先生ですぐに見つかったのでサクッと・・・とのつもりが中々入口にたどり着けず何度も資料館付近をぐるぐる回り、やっと到着。

が、どうやら駐車場が無いとのことで、付近の役所へ駐車。

もともと猪苗代保育所だった建物を資料館として再利用しているようで、保育所だった名残もところどころにありました。

資料も縄文時代〜近代までとかなり幅広く網羅しており、展示資料などの量も建物から想像できないほど多くて驚きました。

こここそ、郷土史や民俗学、郷土芸能好きは一日中居れるというか下手すると数日居れるなぁというくらいの場所でもあったのでまた是非行きたい場所になりました。

やはり気になるのが民俗芸能。受付の方にも教えていただきましたが、もともとは太神楽、地神楽、田植え踊り、念仏踊りなどあったそうです。現在は西久保の「彼岸獅子舞」が残っているそうです。獅子舞といっても、権現舞ではなくていわゆる三匹獅子舞だそうです。

次行く機会があれば、お祭で獅子舞が披露されているところを見にいきたいなと思いました。

<猪苗代町指定重要無形民俗文化財>

この獅子舞は昭和13年に復興され、一時戦争で中断しましたが昭和23年より再び行われ、毎年春の彼岸に住民の無事息災と仏の供養を祈念して寺社に奉納されています。舞には「通り」から「弓くぐり」まで、十一番あり、笛方・太鼓方の他に弓持・棒持・付添で構成されています。獅子頭の両眼は月輪・日輪を表し、頭には二十四星を戴き、角は降魔の利、牙は悪役を防ぐ架といわれ、着物は白地に鳳凰、袴は黒字に波千鳥の模様を用いています。これらは門外不出で、村内居住の長男のみに継承されており、現在は西久保彼岸獅子保存会によって管理運営されています。西久保公民館にて毎年彼岸の中日に行われ、お酒の振る舞いなどもあります。

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館

入口付近の池からはカエルの鳴き声が聞こえてきたりと、とても自然を近くに感じる雰囲気の施設。ビオトープを意識してあるデザインになっているのかな。

この日はカワセミをしっかり見ることができなかったのですが(笑)代わりにカワウソを見たり、様々な水生生物についての展示がとても面白かったです。展示のデザインも多分ですが、小学生くらいの子が見れる高さにキャプションや展示がある感じかなとも思い、様々な層の見る人への気持ちが行き通っている展示配置、デザインだなととても感心しました。

天鏡閣

天鏡閣は、父親が激推ししていたというか、必ず見てこい!という勢いだったので行ってきました(笑)

というのも、ここの屋根は雄勝石の天然スレート屋根葺きで親が仕事で修復しに行っていた現場だということでした。

まずは入館して、真っ先に屋根を見るために一番上の階へ。

なるほど。親父が携わっていたのと、より黒い色の石の感じ、雄勝の明神の石だなぁと、じっくり見させてもらいました。

それこそ、昨年は京都での制作(音の縁側)などでも父親が携わった雄勝石屋根葺きの現場(京都府庁舎など)も偶然自分の仕事の現場でもあったりと色々と仕事の足跡を見ることができている。この天鏡閣がその足跡を辿る始まりだったのかもしれない。今年もどこか親父が雄勝石で修復した近代建築など見れる機会作っていきたいな。

話は戻し、天鏡閣の中も色々と見学。

農家レストラン結

とにかく、美味いお蕎麦が食べたい!!

ということで、Googleで色々と調べてみんなと協議した結果ここ。

はい、本当に美味しかったです。

特産なのか、アスパラも漬物になっていたのですが、これまた本当に美味しい。

見祢上山琵琶神社

農家レストラン結の隣に日本一の音楽の神様、見祢上山琵琶神社があり早速技芸上達と文化振興を祈る。

江戸時代にと見祢集落を通っていた旧「米沢街道(猪苗代回り)」沿いのと見祢集落北側山中の草原で、街道を行きゆく旅人や集落住民を相手に琵琶を弾いて聞かせていた法師がいて、その法師を祀った神社という説だそうです。

昭和の時代にとある音楽家、歌手がお参りに来てヒット曲を世に送り出すようになったらしいです。

見祢の大石

見祢上山琵琶神社から少し下ったところ、普通に民家立ち並ぶ住宅街にある見祢の大石。国の指定天然記念物になっている大石。

昔(1888年)、磐梯山が噴火した時に飛んで来た大岩らしい。磐梯山からこんな巨岩が飛んでくるって、凄まじい威力だったんだろうな・・・。

前回の記事

いいなと思ったら応援しよう!