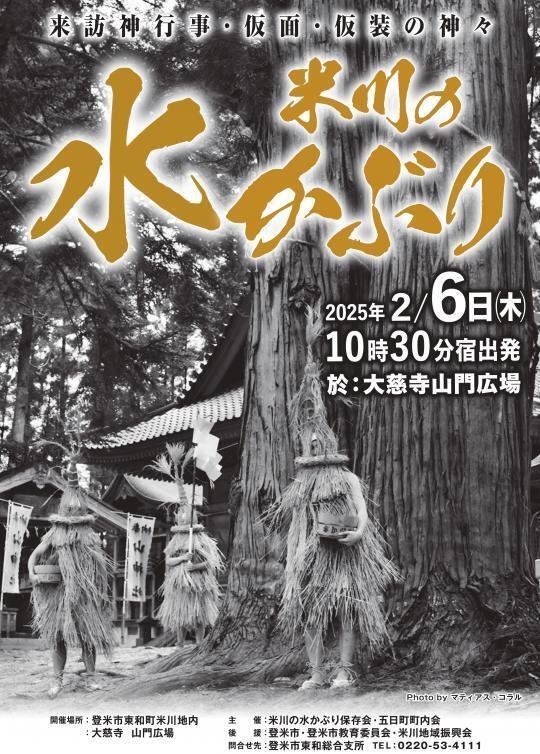

米川の水かぶり(2025年2月6日(木))

米川の水かぶりとは

米川の水かぶり

毎年二月の初午の日に行われる火伏せ行事で、厄払いや新たに地域の集団に迎え入れる男性の成人儀礼と通過儀礼の意味も有する。水かぶり宿の口伝によれば、江戸時代中期には既に行われ、一度も休まずに続けられてきたという。一説には、地区内の諏訪森大慈寺(1170年建立)の修行僧の行が起源とも言われている。

水かぶり宿に集まった米川五日町の男たちは、裸体に「わっか」を身につけ、「わらじ」を履き、顔には「かまどの煤」を塗る。水かぶり装束を身に纏い、水かぶり宿を出発し、大慈寺境内の秋葉山大権現に参拝し、来訪神に化身する。その後、家々に水をかけて火伏せをする。沿道の人々は、装束の稲わらを抜き取り、火伏せのお守りにする。

水かぶりの一団とは別に、手鐘を鳴らす墨染僧夜の「火男」と、天秤棒に手桶を担いだ「おかめ」が托鉢の形で家々を訪れる。二人は、福をもたらず来訪神と言われる。

先人たちは、自然の力を恐れ敬い、崇め奉ってきた。「火伏せ」の意味も、災いとならないよう火の神様に祈願する一つの形である。

昭和46年10月8日 東和町無形民俗文化財指定

平成3年8月30日 宮城県無形民谷文化財指定

平成12年12月27日国重要無形民谷文化財指定

平成30年12月1日「来訪神 仮面・仮装の神々」ユネスコ無形文化遺産登録

登米市教育委員会

2025年米川の水かぶり記録動画

宮城県登米市の米川の水かぶりに今年も行ってきました。

今年は出発から終着まで一緒について歩けました。奇声を上げながら家々に火伏の水をかけてまわる来訪神の化身たち。ゆっくりと付いて福を与えるおかめと火男。喜んで藁を掴み取る住民さんたち。

最後に茅輪をくぐり、数百年かけて続いたこの光景、そしてこれからこの光景が続いていきますようにと思い願い祈らせてもらいました。残す為に尽力する人たちに敬意を払い、今年もしっかり楽しませてもらいました。

マティアス・コラルの写真とポスター

水かぶりのポスターのメインビジュアルは、昨年2024年の水かぶりの時に来日していたパリ在住の写真家、マティアス・コラル(Matias Corral)さんの写真。撮影の際、縁あって動向させていただきました。

(アシスタント:門奈昭英 コーディネーター:小岩秀太郎)

色々と話をさせてもらうと、基本アナログ手法で撮影を続けているとのこと。

水かぶりの行事では無いので、黒い煤は付けられない(来訪神の化身になれない)ので格好のみでの撮影。場所は、米川八幡神社の境内。様々な場所で明度を確認しながらじっくりと撮影が進んでいきました。

10年以上、ヨーロッパの古い風習の行事、儀式の撮影をアナログカメラで撮っているそうで、休憩中に少し見せてもらいました。

見た写真はどの場所の写真だったのかは忘れてしまいましたが、鹿の様な獣に扮したもの、老人なのかピエロの様な格好の方々の写真。見たことの無い写真や風習の筈なのですが、どこかで見たことのあるような感覚もあってとても不思議でした。

全く別の場所、別の歴史と風習の中で共有、共通の感覚があるのかなと感じるような写真でとても素晴らしく刺激的でした。

その時の写真が今年の水かぶりのポスターに使われていたので、もしやA4サイズくらいのチラシもあったら記念にほしいなと思い、行事の後に公民館へ行き聞いてみました。が、チラシサイズは作っていないとのことで代わりにポスターを頂きました。

家のスタジオにポスター貼らせてもらいました。水かぶりと、そしてマティアス達とのご縁

関連記事:

English Translation Article 英語記事(外部ブログ)

いいなと思ったら応援しよう!