いないけれど「そこにいる」推し。hideが見せてくれていたのは過去ではなく、未来だったと気づいた日

私の心の中には、赤い髪のエイリアンが住んでいる。名前は「hide」。

ーhideって誰?ラルクの人?

「それはhyde(ハイド)ね。私が好きなのはさ、hide。XJAPANって知ってる?ほら、そのメンバーで、髪の毛がピンクの…」

ーあ〜、なんとなく分かるかも…その人ってもう亡くなったんじゃなかった?

こんなやり取りを、何度繰り返してきたんだろう。

中学生のころhideに出会い、気づけば20年が経っていた。今年34歳になった私は、ついに憧れの人の年齢を超えてしまった。

追いつきたいと思っても決して追いつけない。手を伸ばしても絶対に届かない。そんな幻影を追う中で、虚しさがなかったと言えば嘘になる。

それにこの20年、一心不乱にhideだけを追いかけてきたわけではない。「自分はhideが好きだ」と胸を張って言えないこともあった。そして、そんな自分に幻滅し、もどかしさを感じることもあった。

正直、今これを書いている時点でも、いろんな気持ちがぐちゃぐちゃに混ざり合っている。でも、ひとつだけ確かなことがある。やっぱり私の中には、hideがいる。

これまで何度もnoteの下書きに書いては消してきた。自分の思いを言葉にする勇気が持てなかった。でも、あえてこのタイミングで、残しておきたい。

hide MUSEUMが福岡に来る・・・だと!?

福岡の中心、博多駅。1日46万人もの人が行き交うこの場所で、2024年12月、『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』が開催される。

hide MUSEUM。それは、hideの故郷である横須賀市に5年間だけ存在した特別な場所。hideが実際に着用した衣装や愛用のギターが並び、ファンにとってはhideのすべてに触れられる夢のような場所だった(らしい)。

そして2024年。hide MUSEUMのコンセプトを引き継いだ企画展が、hide生誕60周年を記念して、私の地元である福岡で開催されることになった。本家のhide MUSEUM閉館から、実に19年が経っている。

博多駅を行き交う多くの人にとって、この出来事は気にも留めない日常の中の1コマかもしれない。電光掲示板に映し出されるhideの姿に足を止める人は、一体どれだけいるんだろう。

それでも、hide MUSEUMが福岡で開催されるという事実は、私にとって特別な意味を持っている。

推しは推せるときに推せよ

hideとの出会いは中学生のころ。クラスメイトにすすめられて、というありがちなきっかけで聴きはじめたhideの世界に、気づけば夢中になっていた。

赤い髪にド派手なファッション。おもちゃ箱をぶちまけたような、遊び心に溢れたステージ。そして何よりも、自由奔放で、いつも楽しそうに駆け回るhideの姿は、とても刺激的だった。

とはいえ、その時すでにhideは亡くなっており、私は過去の作品に触れることしかできなかった。『マンガ倉庫』(地元のリサイクルショップ)に毎日のように通い、中古のビデオやグッズを探し、身の回りのものもhideで埋め尽くした。

部屋はもちろんhideのポスターだらけ。筆箱もランチョンマットもhideの写真を貼り付けて自作して、自分の好きな曲を収録したCDを使って友達に配った。生徒会の友人に頼んで、学校イベントでhideの曲を流してもらったこともある。

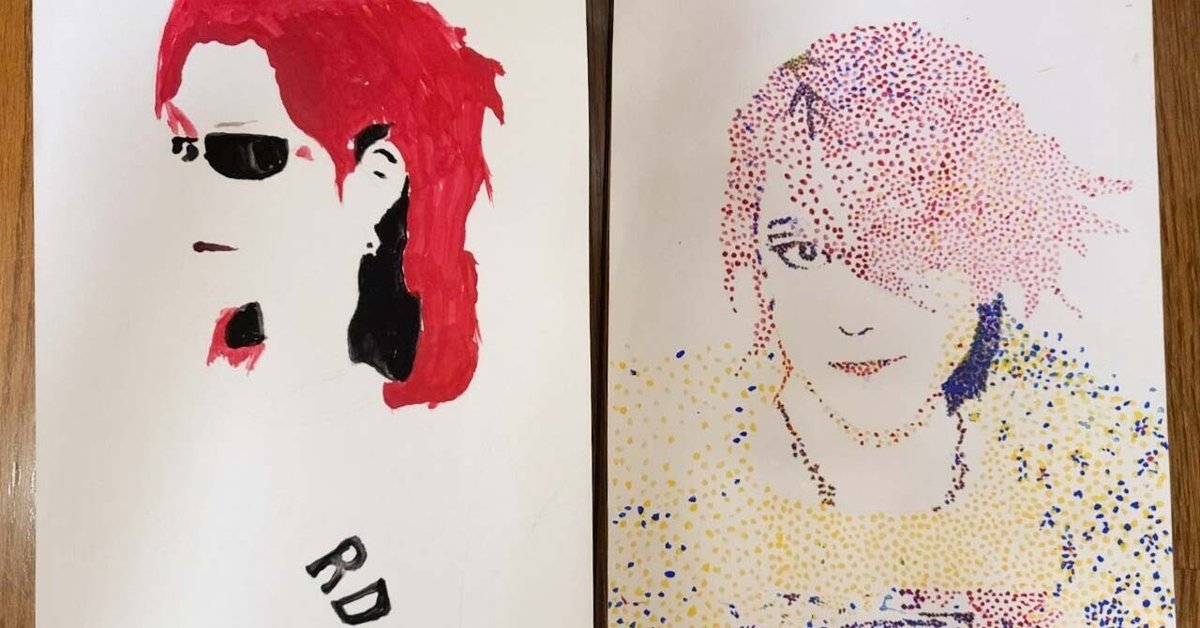

ちなみにこの記事のヘッダー画像は中学の美術の授業で描いたhideの点描画である。我ながらなかなか良い出来である。

正直、周囲からすればウザかったと思うが、そんなことも気にならないくらい「hideが好き!」「hideっていいんだよ!」と無邪気に語りまくっていた。

そんな私の中学生時代の大きな夢は、横須賀にあったhide MUSEUMに行くこと。そこにはhideの衣装やギターが展示されていると知り、「いつか必ず行きたい」と思っていた。

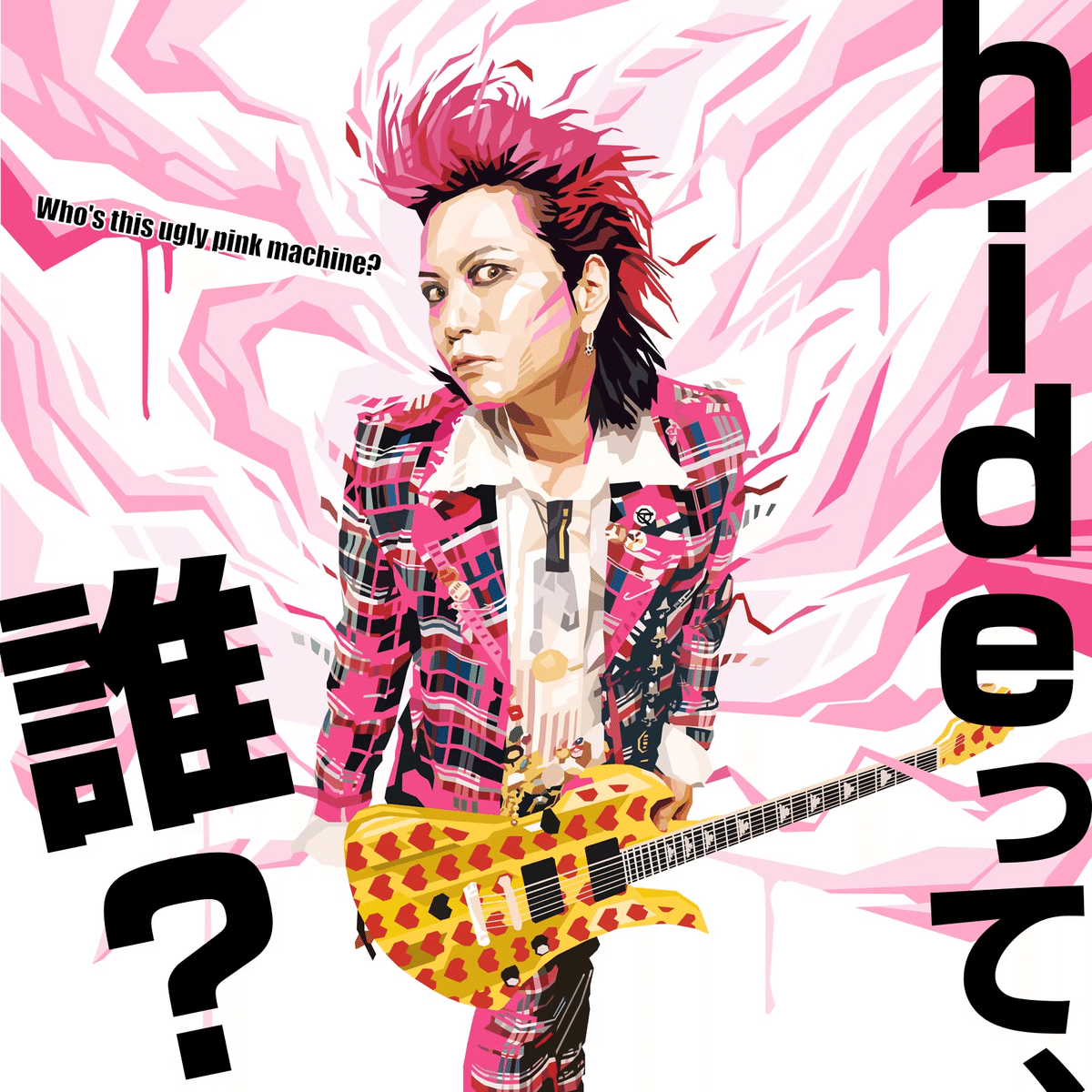

画像引用:hide-city

お年玉で青春18切符を買い、福岡から鈍行を乗り継いで横須賀に行こうと計画した。

ダイヤを調べて、ギリギリ泊まれそうな価格のホテルを調べ、親に同意書を書いてもらおうとしたが・・・

「中学生が一人で行くなんてダメに決まっとうやろ。なんバカなこと言いようと?」ー

と、あっさりと反対されてしまった。

「じゃあ、中学校を卒業すればいいってことね」と受け取った私は渋々卒業まで待つことにした。

ところが、だ。私が中学3年生の秋に、hide MUSEUMは閉館してしまった。閉館の事実を知ったのは、閉館日の1週間前。お金もなく、家出してでも行く度胸もなかった私は、ただその事実を受け入れ、諦めるしかなかった。

そして、そのことを15年以上後悔することになる。

「なんで、無理やりにでも行かなかったんだろう?」

「親に土下座してでも、連れて行ってもらっていれば?」

なんてタラレバが何度も頭に浮かんだが、今さら何を言ったところでもう遅い。ただシクシクと、自分を慰めることしかできなかった。

それ以来、私の中には一つの教訓が刻まれることになった。

「推しは推せるときに推せ」。

胸を張って「hideが好き」と言えなくなっていたあの頃

高校生、大学生と年齢を重ねるにつれ、hideへの思いは少しずつ形を変えていったように思う。

「私はhideが好き!!!」と声を大にして叫びまくっていた中学生のころとは違い、いつの間にか、なんだか胸を張ってhideの話を語ることができなくなっていった。

「hideって誰?」「ふ〜ん、あんま聴いたことない」そんな何気ない言葉にいちいち傷つくようになり、毎回イチからhideのことを説明しなくてはいけないやり取りに疲れてしまったのかもしれない。

「好きなアーティスト誰?」と聞かれても、「あ〜、知らないかもしれないんだけど」という前置きをつけるようになった。そして、みんなが聴いているアーティストの曲を聴き、話を合わせるようになった。

私がhideを好きという事実が変わったわけではない。だけど、それを堂々と言えなくなっていた自分に幻滅したし、腹も立った。

そんな中で、偶然にも「私もhide好きなんだよ」という人に出会うこともあった。その度に、めちゃくちゃ嬉しかった。hideの話を共有できる相手がいる。それは、私にとって大きな救いだった。

諦めたはずの夢が蘇った

2021年、そんな私に転機となる出来事が起こった。hideミュージアムが、企画展という形で期間限定で東京に復活するというのだ。

もう二度と叶うことがないと思っていた15年前の夢は、思いがけず再び蘇ってくれたのだ。

「絶対行く!!!」ー。迷いはなかった。

東京けっこう遠いぞ?? ー 問題なし。金で解決じゃ!

小さい子どもたちはどうする?? ー 連れて行こ。

行かない言い訳は秒で潰し、15年越しに夢を叶えることになった。

せっかくならと思い、この機に髪の毛をピンクに染めた。ピンクに黒のインナーカラーを入れていたhideとは反対に、私は黒髪にピンクのインナーを入れてみた。30歳を過ぎてのちょっとした冒険だったけれど、「やっておけばよかったと後悔するくらいなら、やりたいことは全部やろう」と思い切って一歩踏み出した。

会場に展示されていたのは、hideが実際に着用していた衣装や愛用のギター、手書きの高校時代のバンドフライヤー、あの名曲が生まれるまでの軌跡が残った歌詞ノート。すべてが本物。

展示に見入ると同時に、私はおこがましくも、悔しさを感じていた。

hideと自分の間に圧倒的な差を感じたからだ。もう自分はhideの享年と近しい年齢になっているのに、当時のhideですら、あまりにも遠い。

hideってすごいんだな・・・

すごいから好きになったわけではないんだが、改めてその世界観に圧倒された。

改めてhideの世界観と向き合ってみて特に印象的だったのが、言葉の紡ぎ方だ。今や私も言葉を扱う仕事をしているわけだが、hideの歌詞ノートに残された思考の片鱗を見ながら「ぐわ〜、こんなのできねぇよ・・・」と打ちのめされた気分になってしまった。

そしてもう1つ、私の心を動かしたのは、会場に集まっていた大勢の人々だった。展示に夢中になり、それぞれが心の中にあるhideを思いながら、その世界を体験しようとしている姿を見て、言いようのない嬉しさが込み上げてきた。

「hideを好きな人がこんなにいるんだ!」

亡くなった後にファンになり、近くにhideを共有できる友人も少なかった私にとって、それは初めての体験だった。たくさんの人にとってhideという存在が今も大切なものなんだと気づけたことば、一番の収穫だったかもしれない。

名前も知らない人々に、「私も!私もhide好きなんですよ!」と心の中で叫んでいた。

初めてのhideライブで私がみたのは「未来」だった

東京での『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』以降、hide界隈の動きがなにかと活発である。

glambとコラボした洋服、映画『TELL ME』、オリジナルクラフトビールなど、hideを継承するプロジェクトが次々と展開されているのはファンとしては、嬉しい限りだ。しかも、どれもイケてる。

画像引用:glamb

そして2023年。25年ぶりにhide with Spread Beaverのワンマンライブが開催された。私は、5月2日の横浜公演に参加した。

私にとって初めての「hideのライブ」。もちろん、そこにhide本人の姿はない。

期待と不安が入り混じった複雑な気持ちで、当日を迎えた。

私が知るhideは、過去の映像の中にしかない。何百回と繰り返し見てきたライブDVD。そこに記録された最高のhideのイメージが、私の中に強烈に刷り込まれている。

果たして、本人がいない(映像ではいるけど)ライブを生で見て本当に楽しめるのか?

還暦近くになったメンバーの姿に、25年前のライブの映像を重ねて、がっかりしてしまわないか?

過去を100点として、減点方式で観てしまうんじゃないか?

そんな不安があったのだが、結果的にそんなアホな不安は全部吹き飛んだ。最高だった。

hideはいなかった。それでも、会場全体がhideを感じていた。そこには、会場に集まった数千人の中に存在するhideが確かにいたのだ。

ライブの中で、特に感動したのがhideの没後、2014年に発表された「子ギャル」のとき。この曲はhideのラフボーカルのデモ音源をもとに、ボーカロイドを使って完成させられた曲だ。

正直、この曲に対しては賛否両論あると思うし、私自身も最初は「hideが歌ってるわけじゃないじゃん」と思っていたのだが、実際聴いてみるとめちゃくちゃ良い。「いや、これhideじゃね?」と思うので、聴いたことがない人はぜひ聴いてみてほしい。

hideならボーカロイドと融合すること自体を楽しんでいるんじゃないかな、とか考えてるうちに、「子ギャル」は私のお気に入りの曲の一つになった。

そんな「子ギャル」がライブで流れた瞬間に感じた会場の一体感。そのとき、私の中で、そのライブの意味合いが大きく変わった。

正直、25年ぶりに開催されるというライブに対して私は「過去の清算」をするつもりで行っていた。燻り続けた20年分の思いにケリをつけるような気持ちだった。

でも、hideがいなくなってからできたこの曲をみんなで歌っているときに感じたのは、過去ではなく、現在であり、そして未来だった。

「hideを推すということは、過去を見ることだと思っていたけど、そうじゃなかった。未来があるんだ」ー

hideの音楽や世界観は、亡くなった時点で止まったわけじゃない。過去のものじゃない。それを受け取った人たちが、時代に合わせて新しい形で楽しみ、作り上げ、未来へと繋げていく。

それが「hideを推す」ということなのかもしれない。

自分の中にある「hide」という軸を再認識した

『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』やhide with Spread Beaverのワンマンライブを体験して、改めて「自分にとってhideってどんな存在だったんだろう?」と振り返ってみた。

どうやら私は中学生以来、自分でも意識せずに「hideのように生きたい」と思っていたようだ。常々「かっこよく」生きていきたいと思っているのだが、その「かっこいい」のイメージそのものがきっとhideなんだと思う。

・型にハマる必要はない

・いつも「遊び心」を持っておく

・楽しいこと、嬉しいことはみんなと共有したい

・とりあえず、やってみよう!と何にでも飛び込んでいく

・Drink or Die !!!

わざわざ言語化したことはなかったけど、そういう自分が大切にしている生き様というか価値観みたいなのは、hideから多分に影響を受けていたんだなぁ、と気づいた。

私は音楽をやっているわけでもなければ、芸能の世界に興味があるわけでもない。hideのように極彩色のファッションを身につけているわけでもない。それでも、「生き様」という目に見えない部分では、hideを真似ていたのだと思う。

「人生は楽しんだもの勝ち!」

私が今、自分の人生を楽しめているのも、そしてきっとこれからも楽しめるのも、hideのおかげなんだと再認識した。

hideの二度目の死は訪れるのだろうか

ところで、「人は二度死ぬ」と言われる。一度目は肉体の死、そして二度目は、人々の記憶から消えたとき。

hideは、1998年にその一度目の死を迎えた。しかし、そんなhideに二度目の死は訪れるのだろうか。

私自身の死生観としては、「人は死んだら終わり」だと思っている。自分が死んだときには、子どもたちには私のことをさっぱり忘れてほしいと伝えている。それが自然だからだ。

しかし、hideはなぜかそうならない。

「色褪せない」という言葉がこれほど似合う人を私は知らない。

hideが生きた時代から、すでに25年以上が経過している。ファンである私ですら、時間とともにその存在感が薄れていくのではないかと思っていた。しかし、hideの音楽や世界観は今も多くの人の心に生き続けている。それどころか、新たな形でその魅力が発信され続けている。

ボーカロイドで仕上げた「子ギャル」や、最新技術を駆使した映像やライブ演出。hideが生前に残した作品やアイデアが、時代の変化や技術の進歩によって拡張され、hide自身さえ予期しなかっただろう形で未来に繋がっているように思う。

hideの創造性と遊び心。そのエッセンスは、本人の手を離れてもなお、共鳴し、広がり続けているのだ。hide自身もまた、自分の手を離れて広がり続ける作品や世界観を面白がっているのではなかろうか、なんてことを思ってしまう。

この後に及んで、私はhideの未来が楽しみで仕方ないのだ。

hideを繋ぎつづけてくれた、全ての人へ

さて、20年分の思いが凝縮しこの暑苦しいメッセージを、最後は感謝で締めたいと思う。

『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』が福岡で開催されると知ったとき、思わずスマホを持つ手が震えた。

「hide MUSEUMが福岡で…?」

中学生のあの日、つかみ損ねた切符。

15歳の少女にはあまりにも遠過ぎた場所。

それが今になって、自分の地元である福岡に向こうからやってくるなんて――。震えるほど嬉しかった。

私も、もういい歳の大人である。イベント1つを開催するにも、多くの人の努力と乗り越えなければいけないたくさんの壁があることも知っている。

まして、hideはもうこの世にはいない。その遺産を活用することに対して、批判もかなりあったと思う。「今さら?」という声も含め、さまざまな意見があったと思う。

それでも、ファンのために、そしてhideの世界観を未来へ繋げるために尽力してくれたすべての人に、心から感謝したいと思う。

そして、今回このnoteを書いているうちに、あの日私がhideに出会うことができたのも、その裏でhideを繋ぎ続けてくれた人々の存在があったのだと改めて気づくことができた。

hideのアルバムを置き続けてくれていたTSUTAYAの店長さん、hideのグッズを仕入れ並べてくれていた漫画倉庫の店員さん、亡くなってからもグッズを生み出してくれている制作会社の人・・・などなど

そんな人たちがいてくれたからこそ、私の人生にとって大切な出会いが生まれたのだなと思う。

hideの世界を繋ぎ続けてくれているすべての人たちに、

ありがとう。

伹馬 薫