糖化とアンチエイジングの関係

はじめに

コスメの森の読者の皆様、こんにちは、やまだです。研究の傍ら、X上で腸内細菌をはじめとする腸活やアンチエイジングについての情報発信を行っています。

さて、今回はアンチエイジングにおいて言及されることの多い「糖化」について取り上げたいと思います。それでは早速本題に入っていきましょう。

そもそも糖化とは?

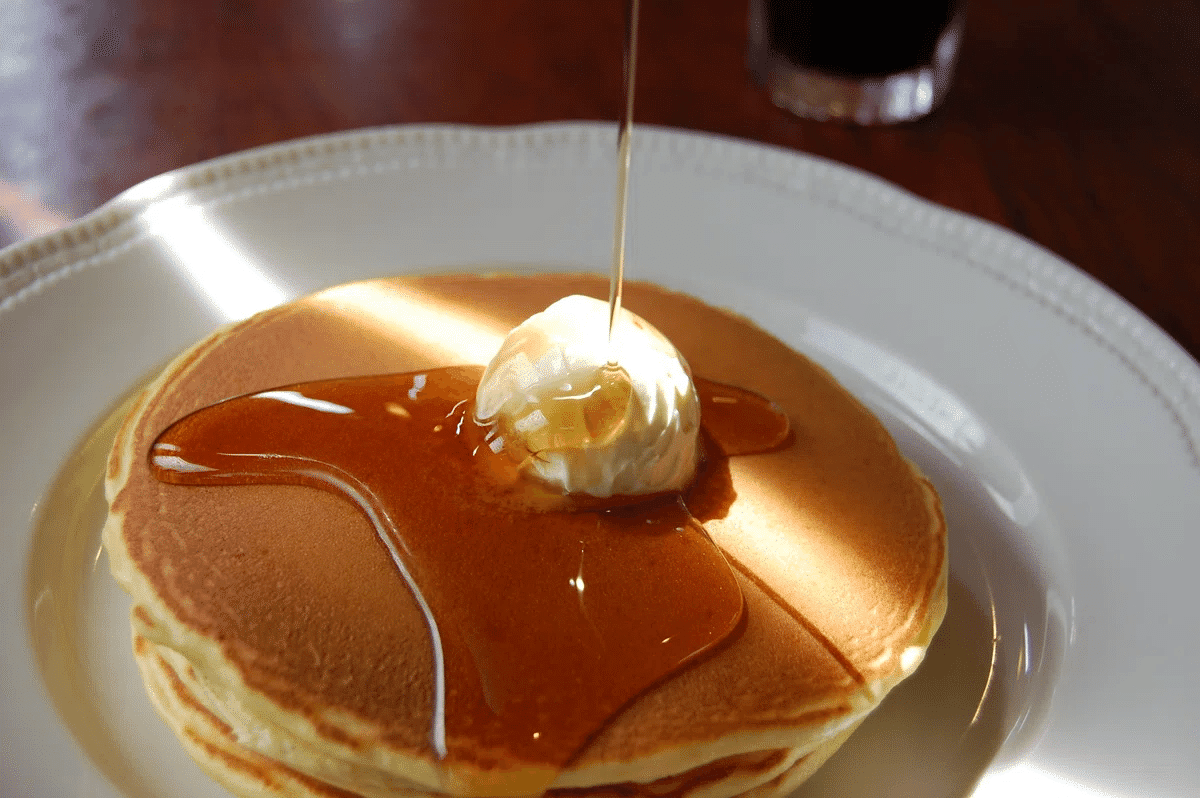

そもそも糖化と聞くと、イマイチ近いイメージがないかもしれませんが、実は非常に身近なものです。具体的には、ホットケーキを焼いて色が褐色に変化すること、これが糖化です。これは、牛乳や卵に含まれるタンパク質が砂糖などの糖が加温されて結合することにより起こります。この反応は、メイラード反応と言いますが、これはフランスの科学者L.C.メイラードに由来します。

メイラード反応は、食品加工において非常に活躍しています。一方で、これが体内で起きてしまうと色々な悪影響が出てしまいます。

糖化が起きるのは、体の中で糖分が過剰になった場合です。この糖が血中から細胞に取り込まれ、タンパク質と結合すると、茶色くなるだけでなく、体の組織が堅くもろくなります。

そして、糖化により、糖化最終生成物(advanced glycan endproducts AGEs)ができます。AGEsとは、様々な化合物の総称で生体内で検出されるものだけでもNε-(カルボキシメチル)リジン (CML) 、ピラリン、ペントシジンなど40種類以上あります。このAGEsは、糖の過剰摂取だけでなく、飲酒や喫煙、脂質の過剰摂取に加え、紫外線や酸化ストレスなどによっても生成しやすいことがわかっています。

このAGEsが様々な組織や臓器に蓄積すると様々な疾患や老化に繋がります。例えば、肌であれば、真皮のコラーゲンに蓄積すると、コラーゲン繊維の間をつなぐ架橋ができてしまい、バネのような構造が固定されてしまいます。これにより、コラーゲン繊維の可動性が失われ、弾力やハリがなくなってしまいます(ref1)。これによりシワに発展します。さらにAGEsは、骨強度の低下に関与していることが報告されています(ref2)。

また、肌自体のタンパク質が茶色くなると、黄褐変が生じます。これは何かというと、肌のくすみです。

これが血管で起きるとどうなるでしょうか。悪玉コレステロールと呼ばれるLDL-Cは、通常マクロファージが分解します。しかし、LDL-Cが糖化してしまうと、マクロファージが分解できず泡沫細胞というものになり、血管内皮に蓄積し、これがアテロームという塊を作り、動脈硬化を引き起こしてしまいます(ref3)。

また、糖化により生じたAGEsが結合する受容体RAGE(receptor for AGEs)が僕たちの体の中には存在します。この受容体にAGEsが結合することで炎症を引き起こす炎症性サイトカインが生じ、組織が全体的に炎症が起きやすい状態になります。

これ以外にも、アルツハイマー型認知症など様々な疾患との関わりがあることも指摘されています(ref4)。このように糖化反応が体の中で起きると悪影響を及ぼします。では、糖化を減らすにはどのようにすればいいでしょうか。

糖化を予防する食生活

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?