カリブからの風に吹かれて〜極私的ジャコ・パストリアス受容史

ジャコ・パストリアスについて、長い文章を書いたのはこれだけかもしれません。「ジャズ批評」118号(2004年1月発行)、ジャコ・パストリアス特集号に寄稿したものです。

カリブからの風に吹かれて〜極私的ジャコ・パストリアス受容史

村井康司

1976年。僕は大学1年生で、ちょうどその年にブームが本格化しはじめた「クロスオーヴァー=フュージョン」にころっといかれてしまったアマチュアバンド小僧だった。

あの頃の日本の音楽シーンの、ざわざわうきうきした雰囲気を言葉で伝えるのは難しい。アメリカン・ロックやブルースを演奏していたミュージシャンたちが「ジャズっぽさ」を感じさせるインスト音楽に目覚め、ジャズ・プロパーの演奏者たちは16ビートのグルーヴに惹かれてフュージョンに接近し、それまであまり交わらなかった両者のセッションがあちこちのライヴハウスで聴けるようになったあの年、僕が通っていた大学の音楽練習場でも、同じような光景が繰り広げられていた。

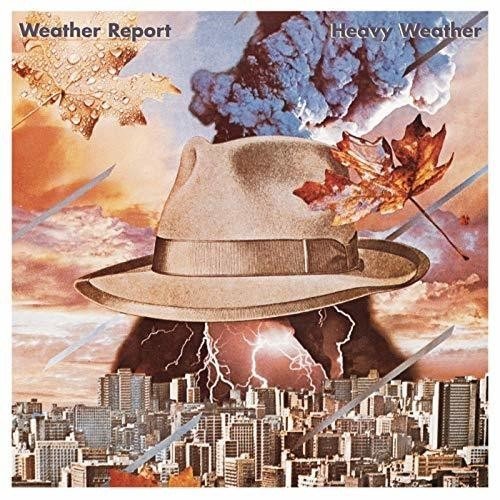

あの頃のわれわれにとっての「神」の名前を思いつくままに挙げてみよう。デイヴィッド・T・ウォーカー、チャック・レイニー、ポール・ジャクソン、ハーヴェイ・メイソン、スティーヴ・ガッド、コーネル・デュプリー、エリック・ゲイル、リー・リトナー、ブレッカー兄弟、クインシー、そしてもちろん、ハンコックとウェザー・リポートとマイルス。そのリストに「ジャコ」という不思議な名前が付け加えられたのは、主観的には77年、ウェザーの『ヘヴィ・ウェザー』がリリースされたときのことだ。

フレットレス・ベースそのものは、その当時でも特に珍しい楽器ではなかったと思う。ウェザーでのジャコの前任者であるアルフォンソ・ジョンソンも、フレットレス・ベースの粘りのある音色を効果的に使う名手だったし、ザ・バンドのリック・ダンコは早くからフレットレスを愛用していることが知られていたし、日本では細野晴臣が「はっぴいえんど解散コンサート」でプレシジョンのフレットレスを使っていたわけだし。個人的な体験としても、僕が高校時代北海道で組んでいたバンドのベーシストがプレシジョンのフレットレスを使っていたので、ジャコがフレットレス・ベースを使っている、ということ自体には、特に驚きはなかった。しかし、ジャコの弾くフレットレス・ベースは、それまでまったく聴いたことのないふくよかで美しい響きを持っていたのだった。

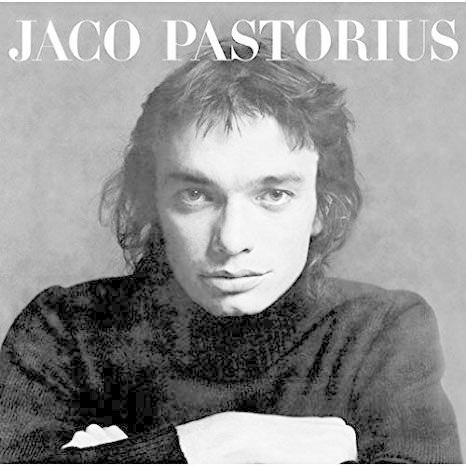

「バードランド」イントロのハーモニクスによるギター的なサウンド、「お前のしるし」でのメロディアスなフレージング、「ティーン・タウン」の超スピードの16分音符、「ハヴォナ」における、当時の僕にとっては何がなんだかわからない超絶技巧プレイ。今にして思えば、『ヘヴィ・ウェザー』以前に聴いていた『ブラック・マーケット』の2曲(「キャノンボール」「バーバリー・コースト」)でジャコにノックアウトされなかったのが不思議だが、たぶんそれは僕があのアルバムの中で「ジブラルタル」と「エレガント・ピープル」ばっかり聴いていたせいなのだろう。まあとにかく、『ヘヴィ・ウェザー』でジャコの凄さを実感して、あわてて『ジャコ・パストリアスの肖像』を聴いてみた僕は、ジャコは「ふつうの16ビート」を弾いてもとんでもないやつだ、という事実を知って、さらに深い衝撃を受けた。

ジャコを知る前、大学生の僕にとってのアイドル・ベーシストは、ポール・ジャクソンとチャック・レイニー、そしてタワー・オブ・パワーのロッコ・プレスティアだった。タイトで深いグルーヴ感を持ち、ビートのひとつひとつの長さがたっぷりしていながら、乗りはぐいぐい前に出る、という「16ビートの極意」みたいな感覚を、この3人は共通して持っているわけだが、ジャコの弾く16ビートは、その「腰がすわっているくせに前へ前へドライヴする」感覚を強く感じさせつつ、ひとつひとつの音が異常にくっきりしていて立体的に飛び出してくるのだ。

ほんの少し聴いただけで「あ、こいつ天才」と誰もが理解してしまう音を、エレクトリック・ベースという「地味」な楽器で出せてしまうこと。聴き手にとってのその「理解」は、指が速く動くこと、美しいフレーズを紡ぎ出すことだけでは(少なくともジャズやロックやソウル・ミュージックのジャンルにおいては)成立しないものだと思う。おそらくそれは、演奏されている「場」を圧倒するだけの「大きな乗り」が、そのミュージシャンの発する音のひとつひとつから強烈に放射されるところから生じるものだ。たとえばチャーリー・パーカー、たとえばジミ・ヘンドリックス、たとえばセシル・テイラー、たとえばデュアン・オールマン。実を言うと、高校時代にデュアン・オールマンをアイドルとしていた僕にとって、ジャコの演奏を聴いたときの快感は、デュアンのギター・プレイを聴いたときの気持ちよさに非常に近いものがあった。きわめて大きなグルーヴ感覚で、空を駆けてゆくようなスケールの大きい演奏をするデュアンを、ウィルソン・ピケットは「スカイ・ドッグ」と呼んだのだが、ジャコの演奏もまた、ベースの音が地上を離れて空に軌跡を描くような雄大な爽快感にあふれている。デュアンの空はジョージア州メイコンの空、そしてジャコの空は、フロリダ州マイアミ・ビーチの空。

1978年、ウェザー・リポートが来日する。ザヴィヌル、ショーター、ジャコ、ピーター・アースキンの4人組だ。芝の郵便貯金会館(現メルパルク)、緞帳の中から聞こえてきた最初の音は、ジャコの弾く「エレガント・ピープル」のベース・ラインだった。

*

70年代終わりの数年、ジャコはウェザー・リポートのベーシストとして活躍する一方、さまざまなミュージシャンのアルバムに参加して、「フュージョン界のトップ・ベーシスト」(今にして思えば妙な感じがするけど、当時の評価はそうだったのだと思う)として大スターになった。セッションマンとしてのジャコの仕事で、最も衝撃的だったのはジョニ・ミッチェルとのコラボレーションだ。ジョニの生ギターがかたちづくる広々とした空間の中を、「もうひとつの歌」のように自由に動くジャコのラインの美しさは、「歌と楽器」のコラボレーションの理想型としか言いようがない。カナダから発生してアメリカ全土を覆い尽くす霧を、カリブ海の方で発生した巨大な稲妻が切り裂いていくような、孤独で荒涼とした、それでいて高貴なエロティシズムを感じさせる音楽。北米大陸の北の女と南の男による、これは「アメリカ」という得体の知れない国へのオマージュだ。

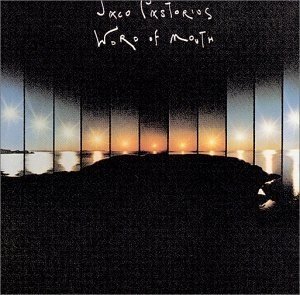

そして81年、ジャコの2作目のリーダー作『ワード・オブ・マウス』が発表された。演奏者たちが互いの音を聴かずに演奏した即興をジャコが編集して、異様な緊迫感にあふれた世界を現出させた「クライシス」、ビッグバンド編成にトゥーツ・シールマンスのハーモニカをフィーチュアした「スリー・ヴューズ・オブ・ア・シークレット」と「リバティ・シティ」、超絶技巧によるバッハとビートルズ、そしてスティール・ドラムがカリブ海の風を運び、ショーターのソプラノ・サックスが軽やかに宙を舞う「ジョン・アンド・メアリー」。このアルバムでジャコは、実にさまざまな音楽の要素を鍋にぶちこんではぐつぐつと煮込み、圧倒的な「理想の融合音楽」を創りあげたのだ。エリントンからビバップ、モードを経てフリーに至るまでのジャズ、バッハ、ビートルズ、ジミ・ヘンドリックス、ソウル・ミュージック、カリビアン・ミュージック、近現代のクラシック、カントリーやフォークなどなど…。20世紀初頭のニューオリンズで、カリブ海音楽とブラスバンドと南部の民衆音楽とブルースとラグタイムとクラシックと、とにかくあの当時ニューオリンズにあったあらゆる音楽がごちゃまぜになって「ジャズ」が生まれたように、ジャコは20世紀末期のマイアミで、「21世紀のジャズ」になったかもしれない新しい音楽をクリエイトした。だから、この『ワード・オブ・マウス』という作品は、ジャコの最高傑作というだけにとどまらない、ジャズの歴史の中でも屈指の重要作だ、と僕は思う。特に「リバティ・シティ」のわくわくするハッピーなメロディとリズムを聴いていると、僕はいつも、世の中にこんなに人を幸せにする音楽があっていいのか、とさえ思ってしまうのだ。そして、どういうわけか曲が終わると悲しくなる。これはジャコが元気なころからずっとそうなのだ。この幸福な音楽の陰には、言葉では言い表せないブルースと悲しみが貼り付いているのだろうか?

82年秋、ジャコは「ワード・オブ・マウス・ビッグバンド」を率いて来日を果たした。横浜スタジアムの最前列で観たこのゴージャスなバンドの圧倒的な演奏の記憶は、20年以上経った今でも鮮烈だ。髪を角刈りにしたジャコの精悍な姿、いきなり始まった「インヴィテイション」の衝撃、トゥーツ・シールマンスとジャコの美しいデュオ、「リバティ・シティ」が始まったときに鳥肌が立った記憶、ショーターの「エレガント・ピープル」が演奏されてとてもうれしかったこと、アンコールの「ファニー・メイ」でのジャコのシャウト、そしてバンドのテーマに使われたギル・エヴァンスの「イレヴン」。雑誌ではオフ・ステージでのジャコの「奇行」の数々がおもしろおかしく紹介され、それは彼の人生をめちゃくちゃにした心の病の現れだったのだが、愚かで脳天気なファン(僕です)は、ジャコの音楽はこれから先、もっともっと凄くなるに違いない、と信じていた。でも、そうはならなかったのだ。

翌年、ワード・オブ・マウスのキーメンバーだけ(ギターは渡辺香津美)で行った来日公演の出来は、前年のビッグバンド演奏を縮小しただけのものに僕には思えた。そして84年、ジャコはギル・エヴァンス・オーケストラのフィーチュアド・ゲストとして「ライヴ・アンダー・ザ・スカイ」に出演する。開演前から一人で出てきて、とんでもない大音量で延々とソロを弾くジャコ。バンドのアンサンブルを破壊するような歪んだ音を唐突に出して、ギルを困惑させるジャコ。誰の目から見ても明らかに「壊れている」ジャコの演奏を目撃して、僕はひたすら悲しかった。そのときは、これがジャコ最後の来日公演になってしまう、とまでは思ってはいなかったが…。

*

ジャコが若いときの演奏や会話を、友人のボブ・ボビングが編纂した『ポートレイト・オブ・ジャコ』を聴いた。ジャコの故郷フロリダの、貨物列車が通り過ぎる音で始まり、浜辺にうち寄せる波の音で終わるこの感動的なアンソロジーに入っている音楽は、すべて「南」の匂いがする。ソウルの影響が強い初期の録音も、アイラ・サリヴァンのジャズ・グループも、「ワード・オブ・マウス・ビッグバンド」の原型と言えるピーター・グレイヴス・オーケストラも、どこかゆったりとしてのどかで、聴き手を優しく受け入れてくれる懐の深さがあるのだ。それは70年代のサザン・ロック、オールマン・ブラザーズやマーシャル・タッカー・バンドやレナード・スキナードなどが発散していた空気感と同質のもののように僕には思える。

ジャコは「南」のミュージシャンだった。カリブ海から吹いてくる風に乗り、時にはハリケーンの突風に煽られて、ジャコのベースは高々と空に舞ったのだ。