夏休みなので、電子工作キット「はこらじ」を作ってみた

こんにちは遠藤です。

昨年あたりに多摩六都科学館のミュージアムショップでラジオ工作キット「はこらじ」見つけて購入したんですが、しばらくクローゼットに眠らせていました。夏休みということもあり引っ張り出して作ってみたので、その過程をレポートしてみます。

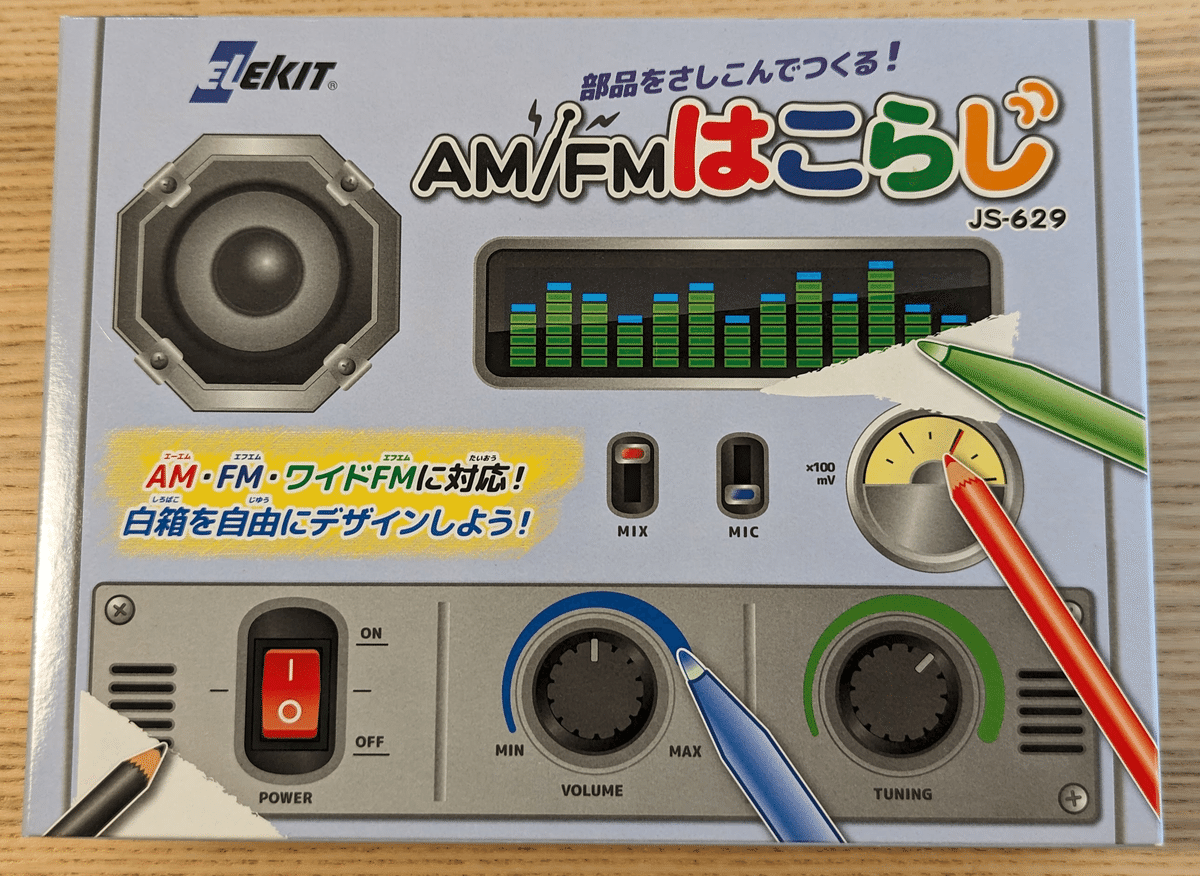

手元にあった「はこらじ」はこちらです。

現在は生産完了しており、現行品は以下になります。

「はこらじ」は、はんだ付け無しで、プラモデル感覚でラジオが作れる工作キットになります。ケースが箱なので「はこらじ」という名前です。

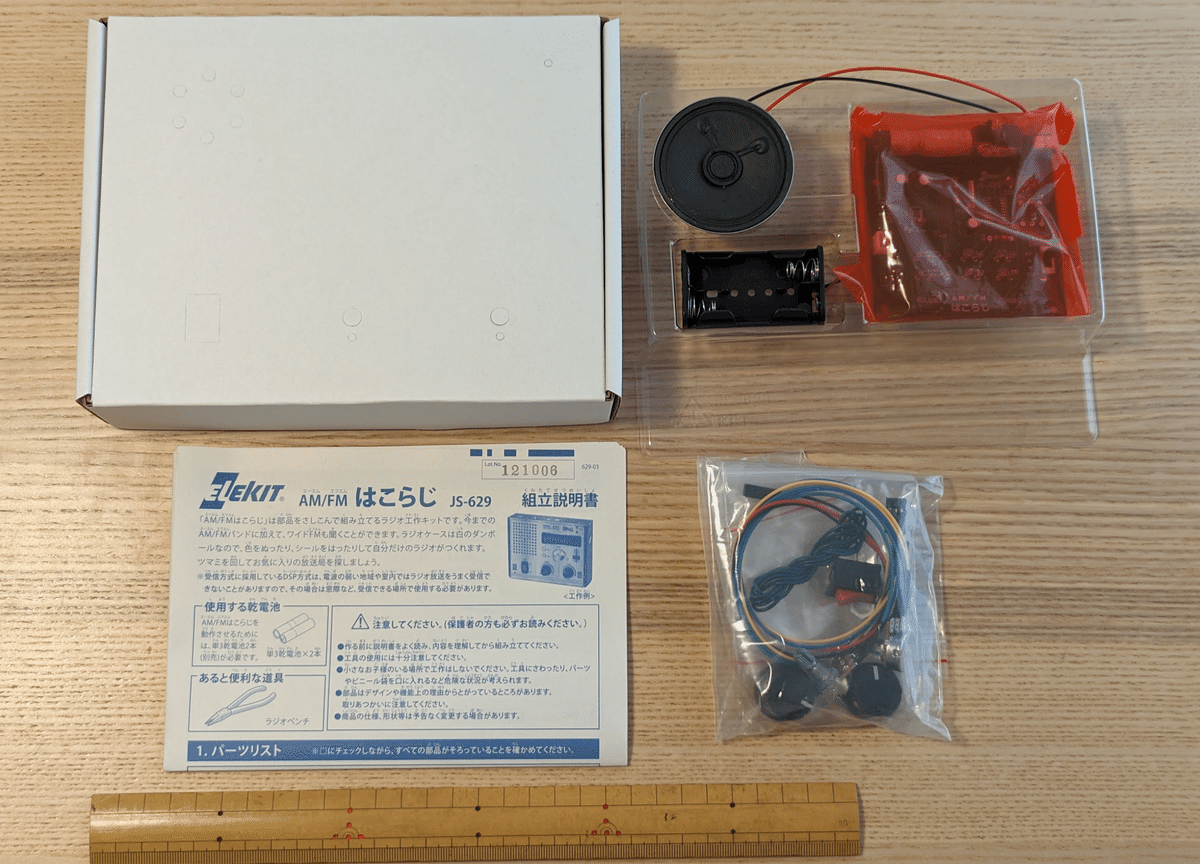

以下、開封して取り出した内容物です。ラジオのケースとなる箱がパッケージとほぼ同じ大きさで結構大きくてびっくり。

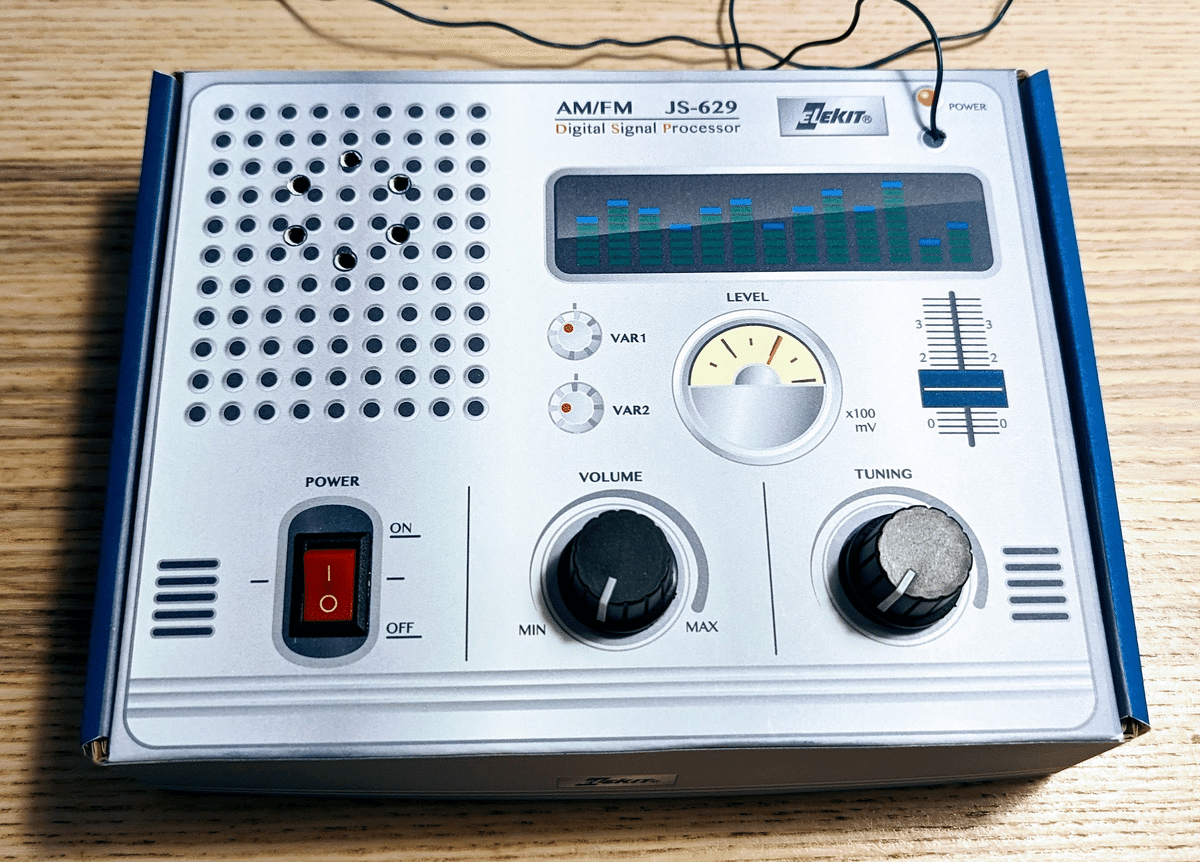

こちらは、完成して実際にAMを受信して流してみた確認動画です。多くのチャンネルを受信でき、音もクリアです。

動画はAMですが、スイッチによりFMによる受信に切り替えることができます。(動画作ってから気が付きました。。)

では、早速作って行きましょう。

「はこらじ」の作成過程

説明書がとても丁寧なので、作成方法自体は説明不要なのですが、作成過程の雰囲気をレポートしてみます。

ちなみに、箱に装飾をしたい場合は、ラジオを組み立てる前に箱の装飾をしてしまいましょう。なので、実際にはStep 6.を先に済ませてからStep 1.に戻ってくるのがおすすめです。

Step 1 抵抗を取りつけ

はじめに、抵抗を2つ取り付けます。指定の場所R1、R2に差し込むだけで簡単。

抵抗値はどちらも10kΩで、間違って反対に取り付けたりしない配慮もされるようです。

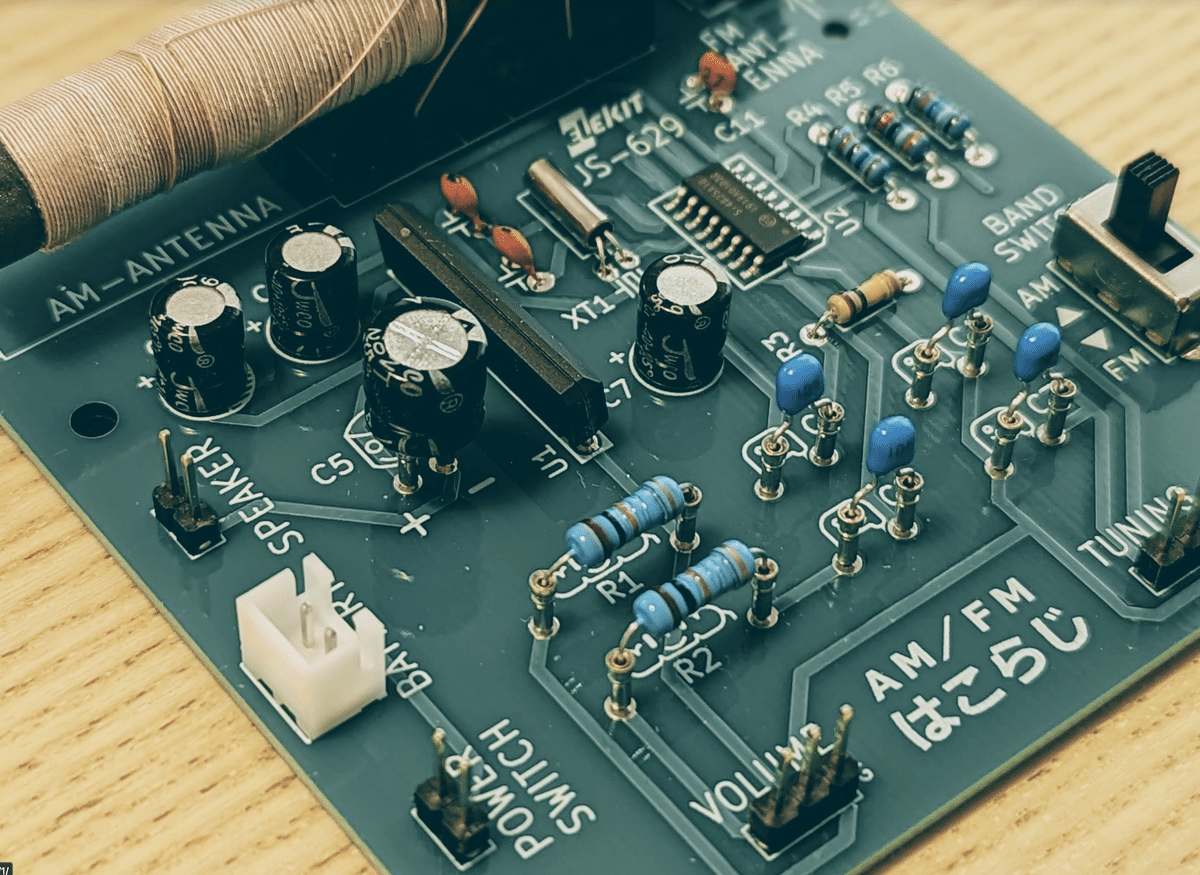

基盤を見ると、はじめからあるかなりの部品が取り付けられていて、どちらかというと電子工作のエッセンスを体験できるというキットになっています。対象年齢は記載がありませんが、小学校3年生くらいであれば問題なく作れそうですね。

Step 2: コンデンサーの取り付け

セラミックコンデンサー、青くて小さいコンデンサーを取り付けます。

C1、C2、C2、C4にコンデンサーを差し込んで行きます。こちらも同じ容量なので、どれをどこに取り付けてもOKです。

黒い筒状の電解コンデンサをC5に取り付けます。

基盤への電子部品の取り付けは以上です。

これだけですが、部品が並んでいるところを見るとちょっとワクワクしますね。

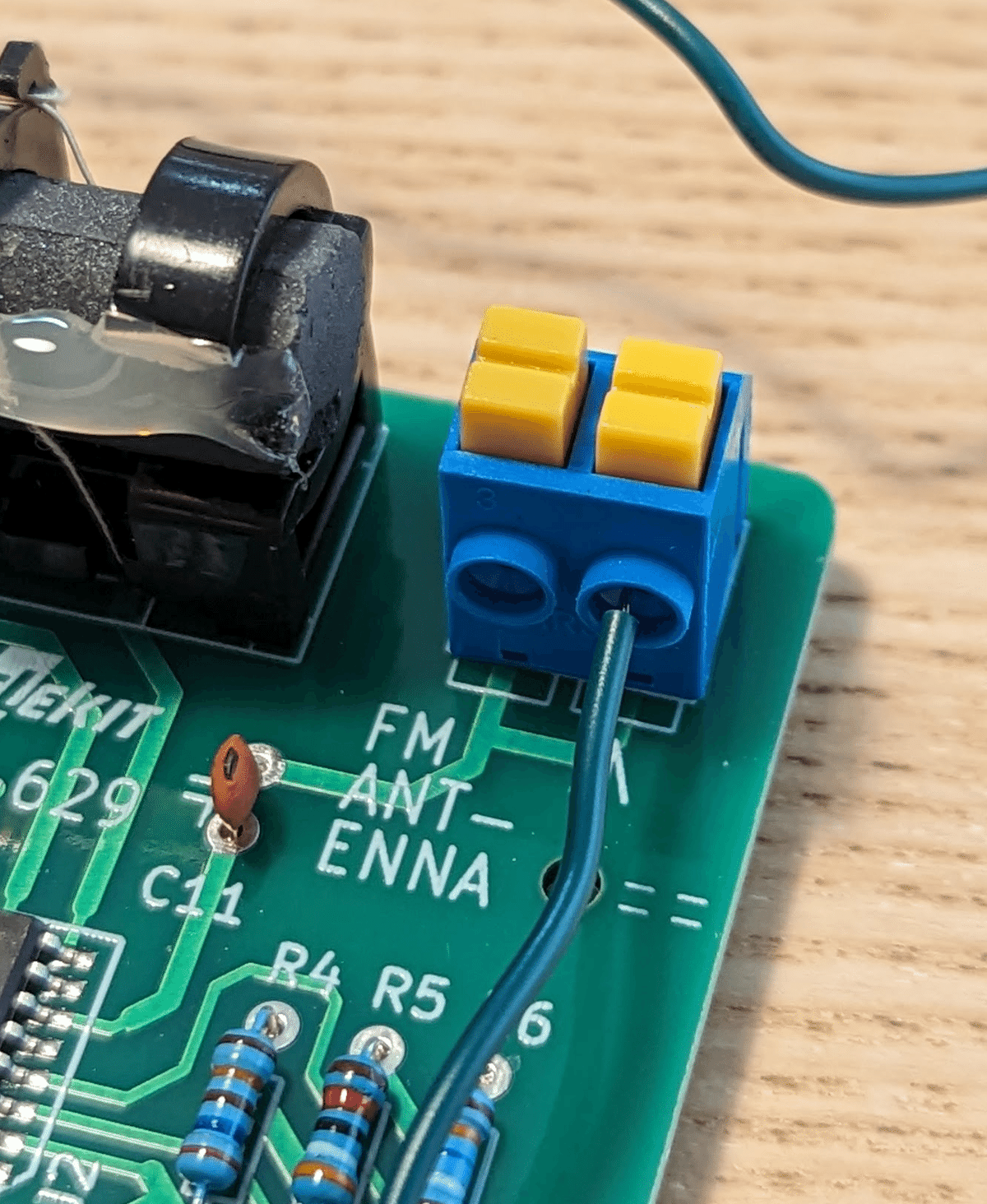

Step 3: FMアンテナの取り付け

次にFM用のアンテナ、ただのビニール線を取り付けます。

まずはビニール線の被膜を外して、先をねじります。

「FM ANT-ENNA」と書いてあるターミナルブロックに差し込みます。説明書に書いてありますが、黄色のボタンを押すとクリップが開いて離すと閉じて止まる仕組みです。

しかし、なんで導線を伸ばすだけで受信感度が良くなるのかは不思議です。ただ作っておしまいではなく、そのあたりを調べてみると自由研究のテーマとしては良さそうですね。

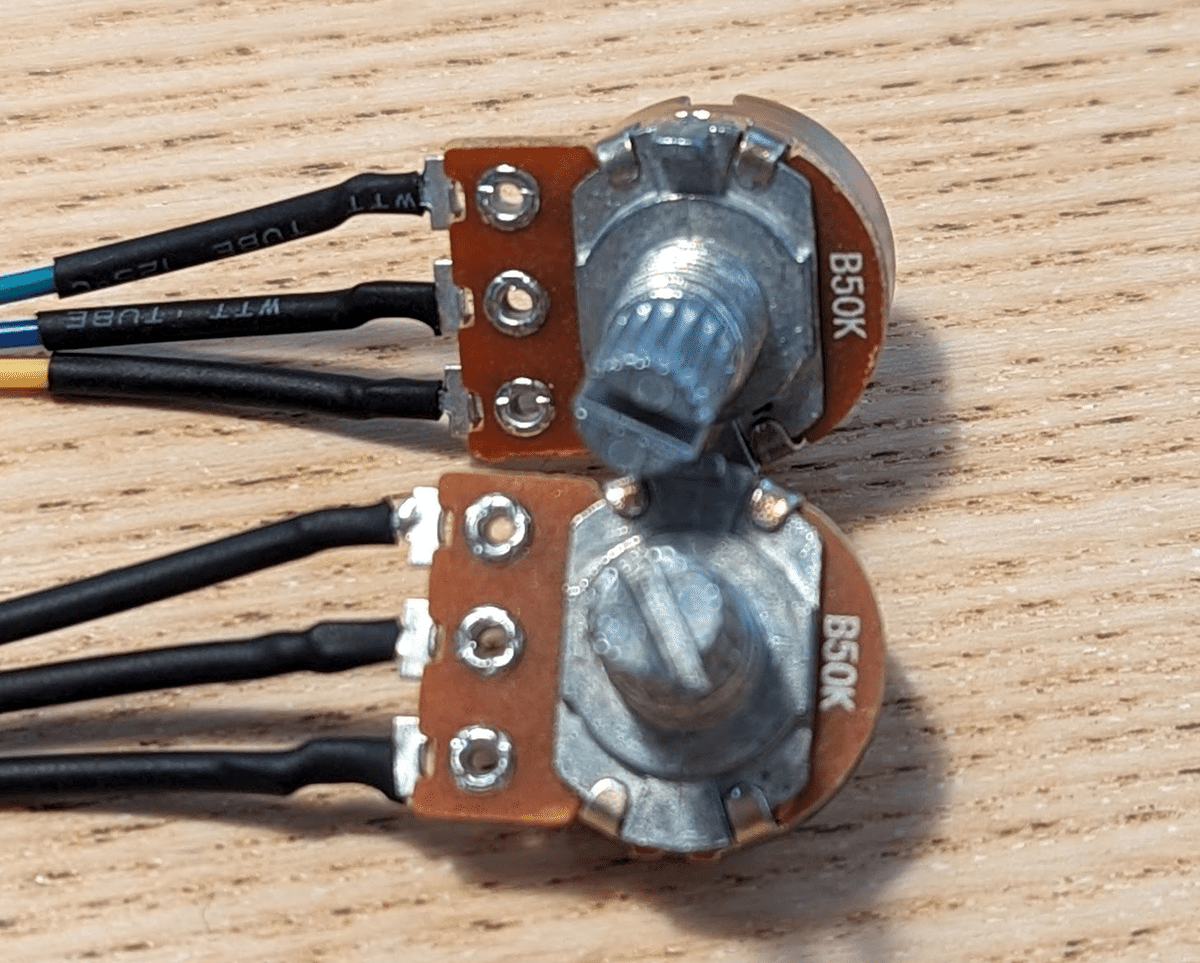

Step 4: ボリューム(可変抵抗器)とスイッチの取り付け

ラジオのチャンネルと合わせるつまみと、音量を調整するつまみのボリュームを取り付けます。

ボリューム(可変抵抗器)の抵抗値も同じ50KのBカーブです。

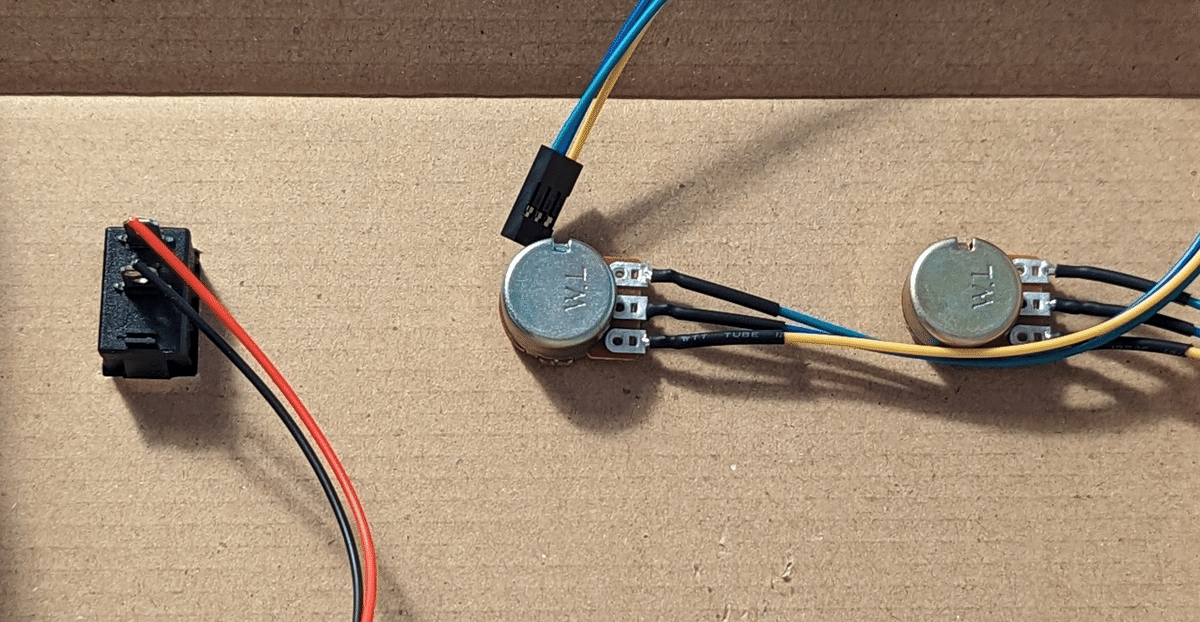

ボリューム2つとスイッチを箱の穴に通して取り付けます。

ワッシャーを通してナットを締めます。(右)

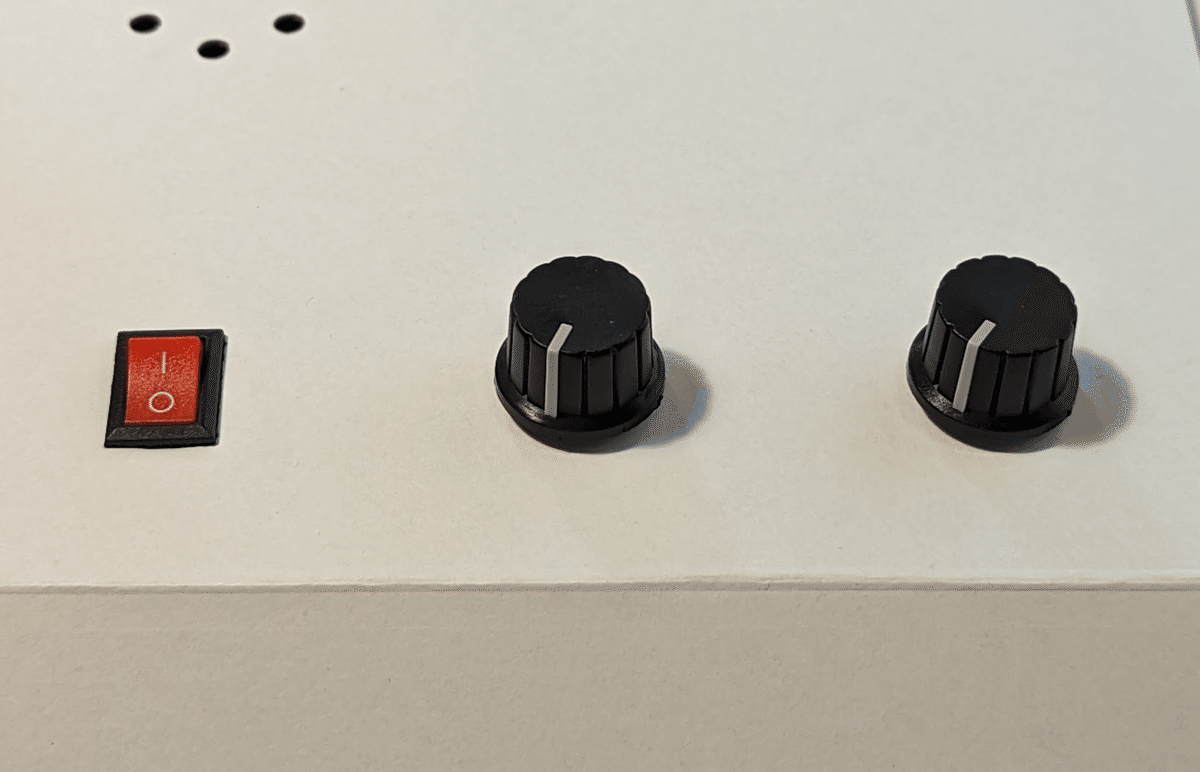

固定したらつまみを被せます。(左)

取り付け完了

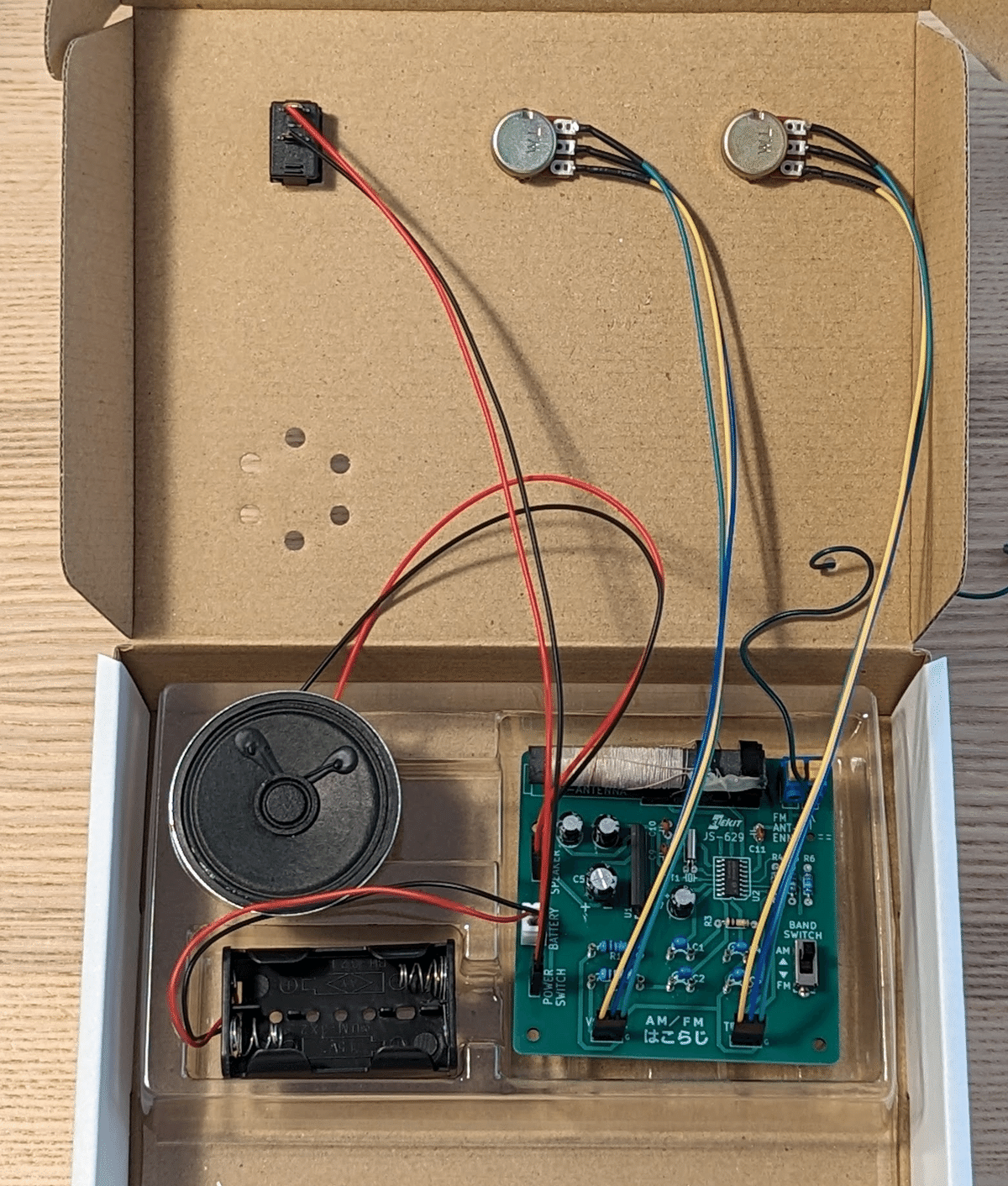

Step 5: スピーカー、電池ボックス、基盤をケースにしまって配線

最後に、ケースにスピーカー、電池ボックス、基盤を入れ、ケースごと箱に収納します。

ケースにしまったら、配線をしていきます。

基盤を拡大するとこんな感じ

部品と基盤のシルクラベルの対応は以下のようになっています。

スイッチ => POWER SWITCH

電池 => BATTERY

スピーカー => SPEAKER

音量調節用ボリューム => VOLUME

チャンネル調整用ボリューム => TUNING

スイッチとスピーカーは向きがないのでどちら向きに差し込んでもOKです。

電池は、逆向きに取り付けられないようなコネクタが使われているのでカチッとハマる向きに差し込めば間違いは無いです。

音量とチャンネル調整用のボリュームは向きがあるので緑が右になるように差し込みます。

Step 6: 箱に装飾をする

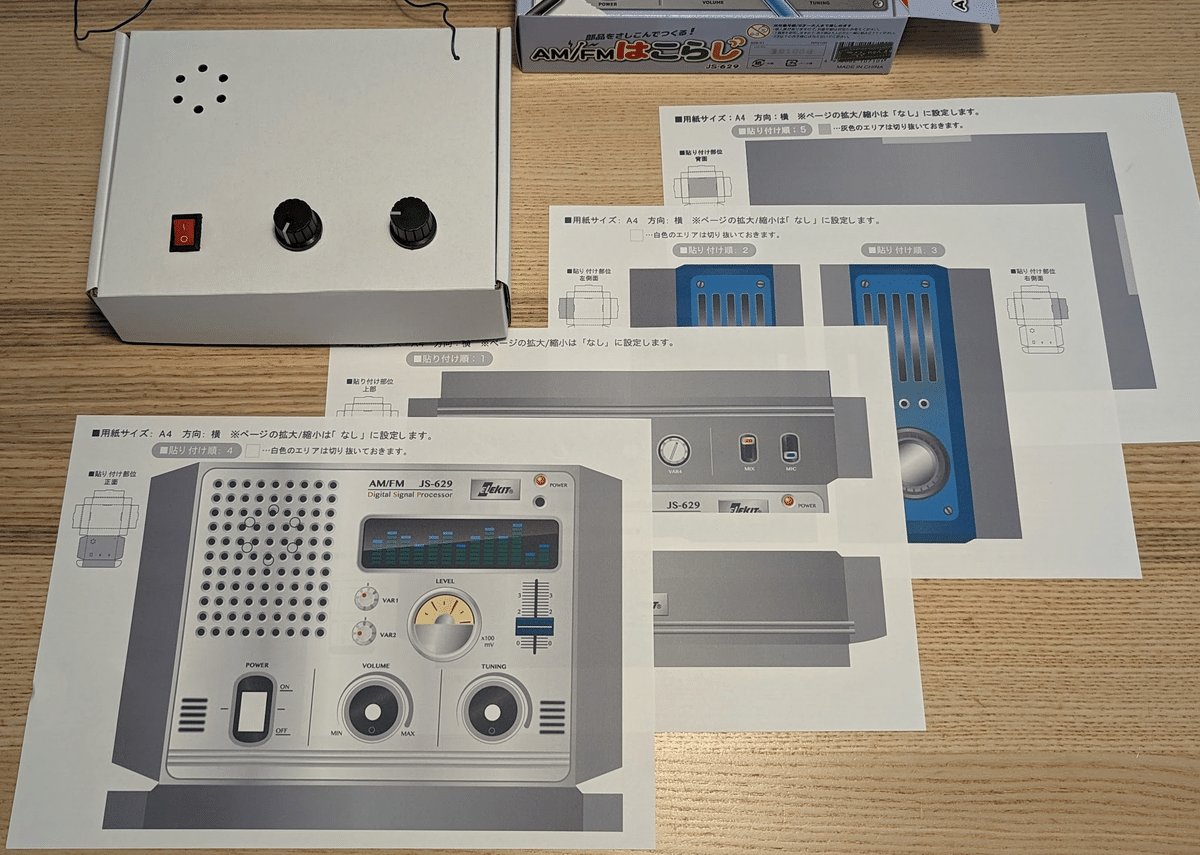

箱が真っ白なのは、自分で絵を描いたりデザインできるようにするためですが、自分は絵心が無いので、テンプレートをダウンロードして貼り付けて見ることにしました。

製品紹介ページの「製品資料」から、はこらじ用のテンプレートをダウンロードできます。このテンプレートを印刷します。

印刷は、テンプレートに記載されている通り、拡大縮小なし100%で出力します。設定例

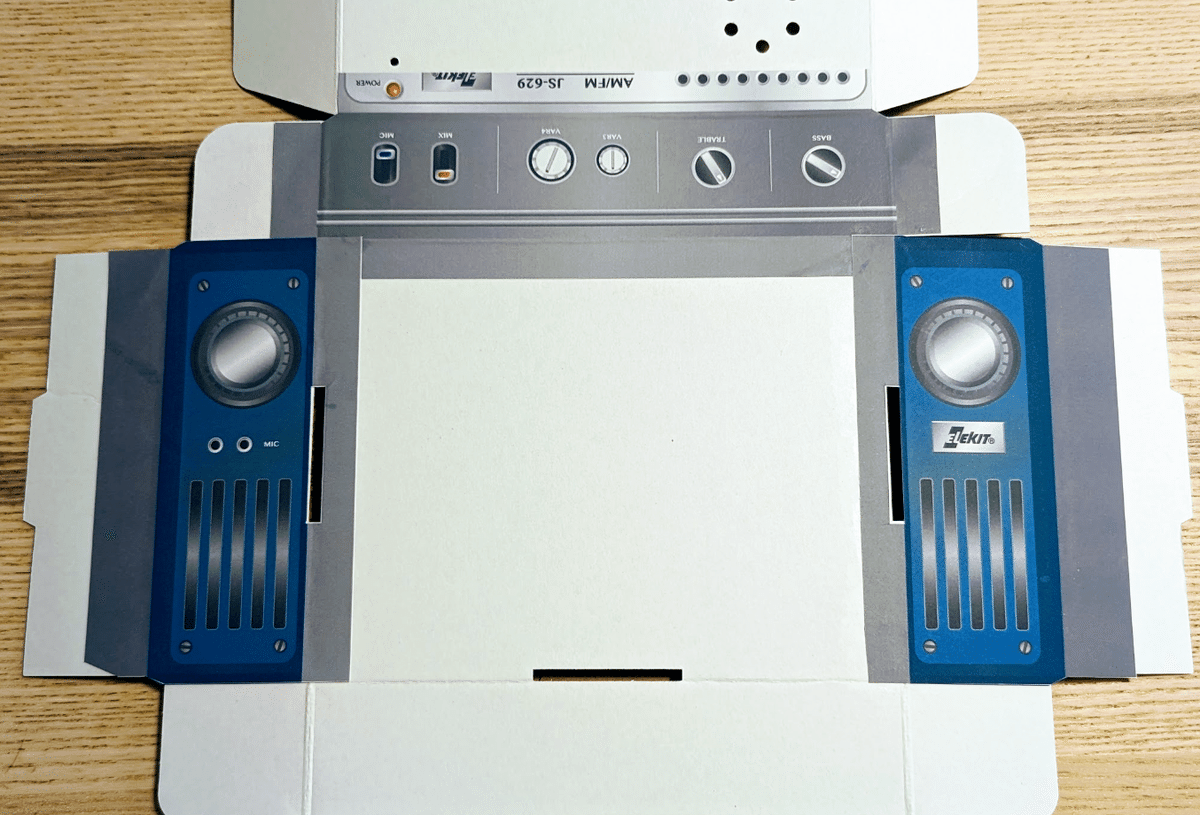

印刷物、普通紙ですがまあまあ良く印刷できました。

縁に沿ってカットしました。スイッチとボリュームとスピーカー用の穴を開け忘れていたので、このあと頑張って開けました。

今回は先に組み上げてしまいましたが、テンプレートを貼るためにパーツを取り出して箱をバラさないとなりません。。組み立てる前に箱の装飾は終えておきましょう。

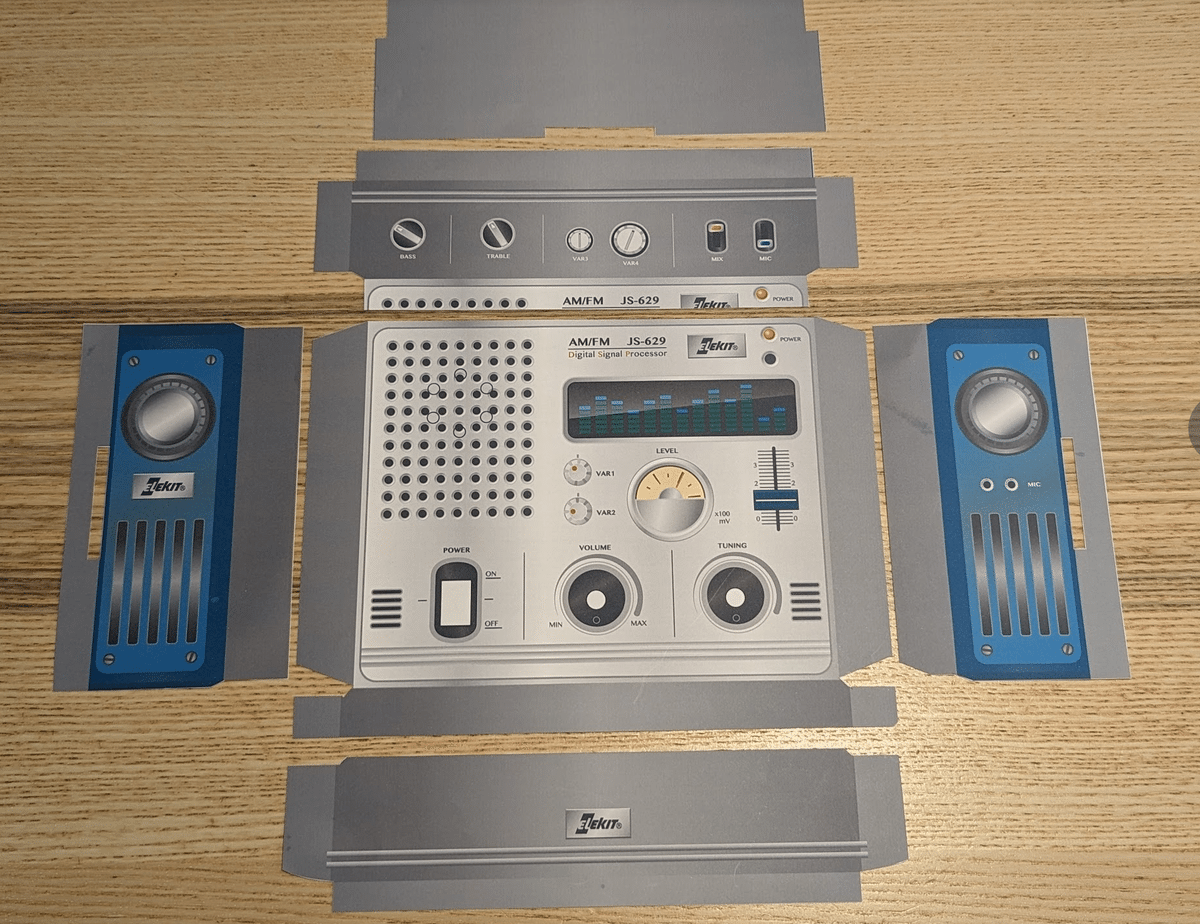

テンプレートに貼る順序が書いてあるので、それに従って貼っていきます。最初は上の部分から貼ります。

のりは普通のスティックのりを使っています。なるべく全体に塗ったほうが仕上がりが良さそうです。

次は、両サイド

次に、上蓋と底

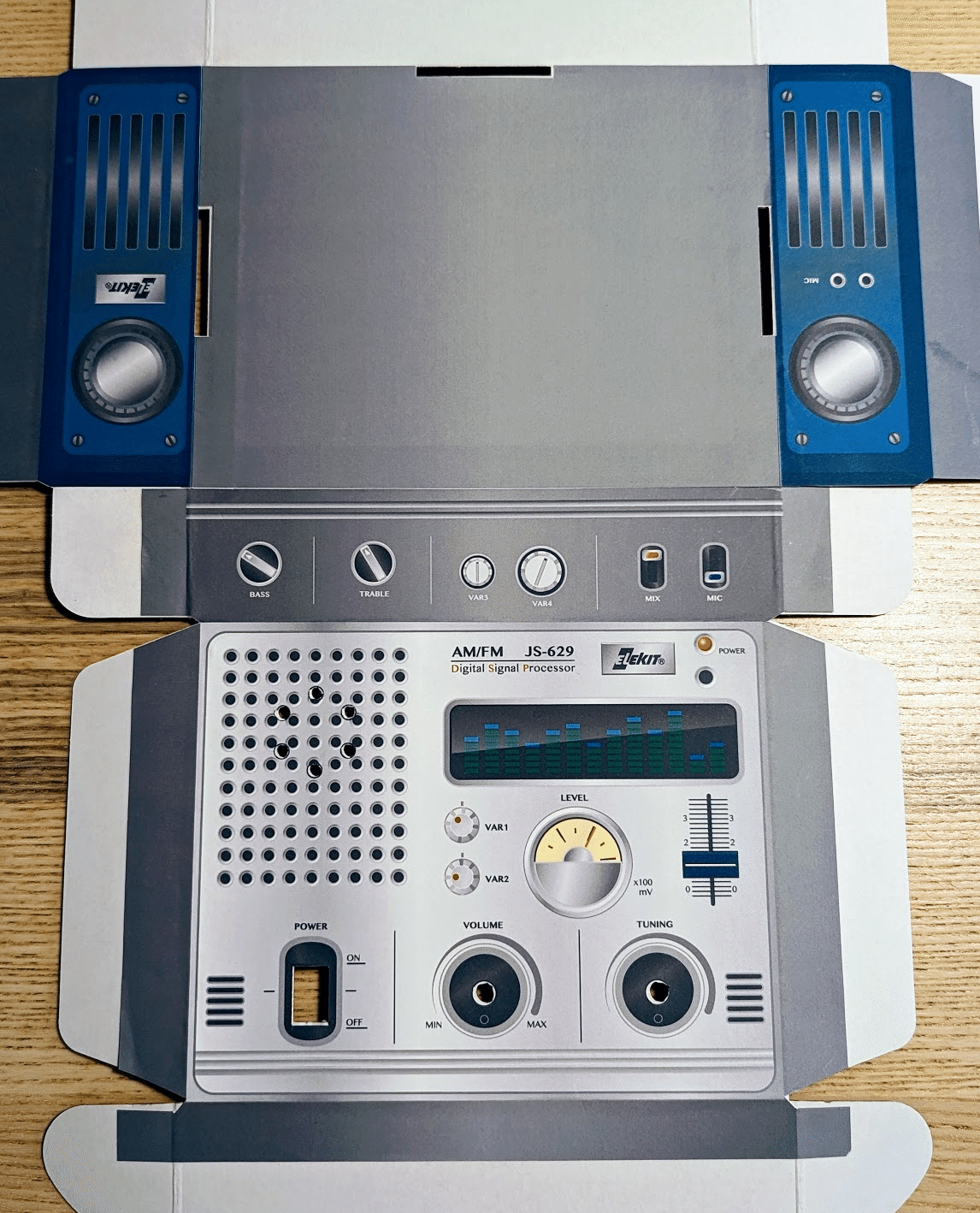

最後に前面を貼ります。

完成!!

なかなか良い仕上がり。しかし、本体の組み立ての倍くらい時間がかかりました。。

作ってみた感想

電子工作自体は、1時間もかかりませんでしたが、箱の装飾は2時間くらいかかって苦労しました。

「はこらじ」の前に、他のラジオキットもいくつか作ったことがあるのですが、結構感度が悪く限られたチャンネルしか受信できないものも多かったです。その点「はこらじ」は簡単に作れて、ちゃんと動くので初めてラジオを作ってみるという方にはとてもおすすめです。

一度、動くものを作ってみて他のキットや自分で部品を集めての制作にステップアップをしたい方にも良さそうですね。もちろん、夏休みの自由研究にも良いキットになっていると思います。

参考資料

「はこらじ」はDSPという方式のラジオモジュールが組み込まれています。DSPラジオについてはこちらの記事の解説が参考になります。

https://電子うさぎ.com/archives/14953#DSP