【2022年調査】World Cooking Index - 5年間の料理頻度の推移からコロナ前後の料理行動の変化を読み解く

クックパッド株式会社は、2018年からギャラップ社と連携し、世界約140カ国で料理頻度*1等のグローバル調査を実施しています。

2023年10月に、過去5年分を含む、2022年の最新調査・分析を「A Global Analysis of Cooking Around the World Year 5」としてまとめ、調査レポートを公開しました。

*1:料理頻度 1週間の昼食・夕食(7日×2回=合計14回)のうち何回、野菜や肉などの食材から家で料理したかを質問

料理頻度はコロナ禍前の水準に戻る

世界全体の平均料理頻度は昨年比-0.3回の6.4回/週で、2018年の調査開始以降最低の数値となりました。また、日本の平均料理頻度も同様に、2018年調査開始以来最低の6.0回/週となり、コロナ禍で高水準を維持していた料理頻度が、ヤマを超えコロナ禍前の水準に戻ったものと考えられます。

特に、18-24歳の若い男性については、料理頻度が2019年に上昇をはじめ、コロナ禍で高水準を維持していましたが、2022年にはコロナ禍前の水準まで低下しました。

これらは、コロナ期間中、家で料理をしなければいけない状態が続いたことによる「コロナ疲れ」が主な要因と考えられます。また、コロナ禍を通じてフードデリバリーが発達したり、健康に配慮した冷凍食品がより普及するなど、調理をしない選択肢がさらに充実したことも背景にあるのではないでしょうか。

実際に、日本冷凍食品協会が実施した「“冷凍食品の利用状況”実態調査」(2023年2月実施)からも、60%が週に1回以上冷凍食品を利用すると回答しており、「冷凍食品を週に1回利用する」と答えた人は、2018年では20パーセントだったが年々上昇を続け、2023年には23.5パーセントにまで増加するなど、高頻度で食事に冷凍食品を取り入れるようになっている傾向が伺えます。

男女ともに冷凍食品を購入している目的は「自宅で食べる夕食」が最も多く、男女ともに60%を超えている。このことからも、お弁当に冷凍食品を入れるだけではなく、家庭での食事にも冷凍食品が広く浸透していると言えるのではないでしょうか。

そのほかにも、コロナ禍で料理の技術が上がり、作り置きをするようになり、3食作らなくなった、そもそも食事のリズムが変わり3食食べなくなっているといった可能性も考えられます。

家庭で料理された食事を食べる頻度は増加

一方で、2022年には家庭で料理された食事を食べる回数は増加しています。グローバル平均をみると昨年比+0.2回の10回/週で、2021年と2022年を超える高水準となりました。

2022年には、コロナ禍がヤマを超え、個人で作って個人で食べるというライフスタイルから、誰かが作ったものをみんなで食べるというライフスタイルに回帰しているのものと考えられます。

一方で、日本では昨年比 +0.6回 の8.7回で、2020年の9.4回、2021年の9.3回を下回りました。前段で触れたような、コロナ疲れや調理しない選択肢の浸透による影響を受けているものと考えられます。

男女の料理頻度の差は拡大

過去三年間、男性の料理頻度は増加傾向にあり、男女の料理頻度の差は縮小していましたが、2022年の調査では、特に男性の料理頻度に大きな落ち込みがみられました。昨年の4.7回/週から4.0回/週に大きく減少しています。

男女の料理頻度の差も、昨年は4.0回でしたが、今年は4.7回と差が開いていることがわかります。2018年には5.2回の差があったことから、5年前と比較すると縮小傾向にはあるものの、男女の料理頻度差縮小のトレンドは途切れました。

コロナ禍を経て、出社を前提としたライフスタイルに戻った結果、男性の料理への関わりが限定的になっている可能性が考えられます。

日本は男女の料理頻度の格差大、143カ国中41位

この傾向は日本でも同様で、日本の男性の料理頻度も昨年の3.5回から3.2回に低下しています。一方で、女性の料理頻度も9.1回から8.9回に低下しており、男女の料理頻度の差は5.7回で、昨年とほぼ同水準となりました。

しかし、男女の料理頻度の差が大きい国のランキングをみると、日本は143カ国中41位と非常に高いことがわかります。40位のイラン、42位のブラジルの間に位置しており、諸外国と比較しても、男女の料理頻度の差が大きい国の一つと言えるでしょう。

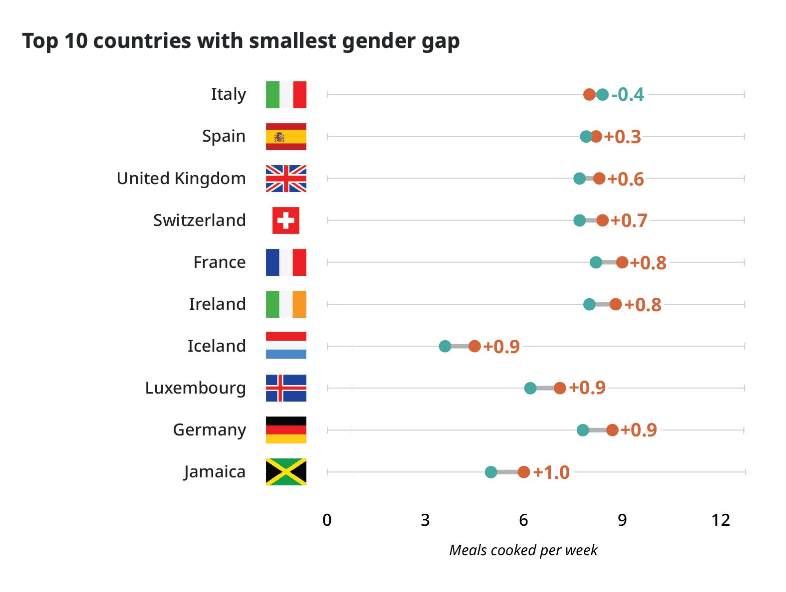

イタリアは唯一男性の方が多く料理をする国で、男性は女性に比べて、0.4回多く料理をしていることがわかっています。イタリアを除くと、スペインが最も男女の料理頻度の差が小さく、0.3回となりました。

男女の料理頻度の差が小さい国、大きい国のトップ10はそれぞれ以下のグラフの通りです。

出典:World Cooking Inex

58%が料理を楽しんでいると回答

2022年には、日本の味の素社が新たにギャラップ社の調査に参加しました。「過去7日間、あなたは料理を楽しみましたか?(Thinking about the past seven days, in general, did you enjoy cooking?)」という質問を行い、58%が楽しんだと回答しています。一方で、料理を楽しめなかったと回答した人は17%にとどまりました。

料理頻度と「料理を楽しんでいること」に相関関係

また、本レポートでは、「料理頻度」と「料理を楽しんでいるか」という2つの質問項目を掛け合わせてクラスター分析を実施し、家庭で料理する人を5タイプに特定しました。

特に料理頻度の高い、Joyful ChefsとSeaconed Culinariansについては、ほとんどが料理を楽しんでいると回答しており、料理頻度と料理を楽しむ度合いには相関があることが見えてきました。

Joyful Chefsは、女性が75%で、65%が15-34歳のクラスターである。一週間あたり平均9.1回料理をしており、100%が料理を楽しんでいると答えている

Seaconed Culinariansは、女性が66%で、58%が35-64歳のクラスターである。一週間あたり平均9.6回料理をしており、99%が料理を楽しんでいると答えている

料理を楽しんでいる人ほど生活への満足度が高い

また、料理を楽しんでいるとほとんどの人が答えた3つのクラスター (Joyful Chefs, Seaconed Culinarians, Home Cooking Professionals)は、自分の生活への評価が高く、生活に満足していると答える人の割合が高いことがわかりました。

■調査概要

調査概要実施時期:2022年

対象人数:142,101名

実施方法:対面、固定電話もしくは携帯電話を使ったインタビュー

A Global Analysis of Cooking Around the World Year 5:https://static.cookpad.com/worldcookingindex/Cookpad_WorldCookingIndex_Report_Year5.pdf