超有名な「贋作」リュート音盤

いわゆる『カッチーニのアヴェ・マリア』として、広く知られた歌があります。

BGMとしていろんなところで流されているので、たぶん皆さんも一度はお聞きになったことがあるでしょう。

こちらが、オリジナルバージョンの音源になります。

作曲家の名前を知らなくても、「ああ、あの曲か」となるのではないでしょうか。

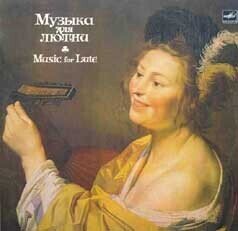

『16~17世紀のリュート音楽』と題された、このアルバムのジャケ写がカラヴァッジョのリュートを弾く人物像になっているだけでなく、作曲者とされるジュリオ・カッチーニその人も、だいたいカラヴァッジョと同時代にイタリアで活躍した人・・

となると、うっかり信じてしまいそうになりますが、この曲ははっきりとした「贋作」です。

だいいち、17世紀以前のものだと主張されている音楽に、オリジナルの音源など存在するはずがありません。ですから特に勘の鋭い方でなくても、先ほどの私の文章を見た時点でおかしいな、と気づかれたはずです。

「いわゆる」と最初に断っておいたのも、そのためです。

しかしながら、「カッチーニのアヴェ・マリア」の名で、これほど世間に広く知れ渡ってしまうと、その間違いを正すのは並大抵のことではありません。

さて、ではその「贋作」の主は誰かが、気になりますよね。

このアルバムの演奏者にして、作曲者であるこの人物です。

↑ ウラディミール・ヴァヴィロフ(Vladimir Vavilov, 1925-1973)

ソ連で生まれ、また没年から明らかなように、ソ連の崩壊を待たずして40代で亡くなりました。

写真からお分かりいただけるかと思いますが、この人はギター奏者。

リュート奏者としての肩書は、かなり怪しいです。

実際、このアルバムリュート音楽と銘打っているものの、聞こえてくる音色はリュートというよりはクラシック・ギターで、16~17世紀のモデルに基づくリュートを使用しているとは到底思えないのです。

調弦がギターと同じで、形状のみリュートに準じた楽器(以前の記事でご紹介したドイツ型リュート)のようなものを弾いている可能性もありますが、本人が演奏している写真がないので、確認しようがありません。

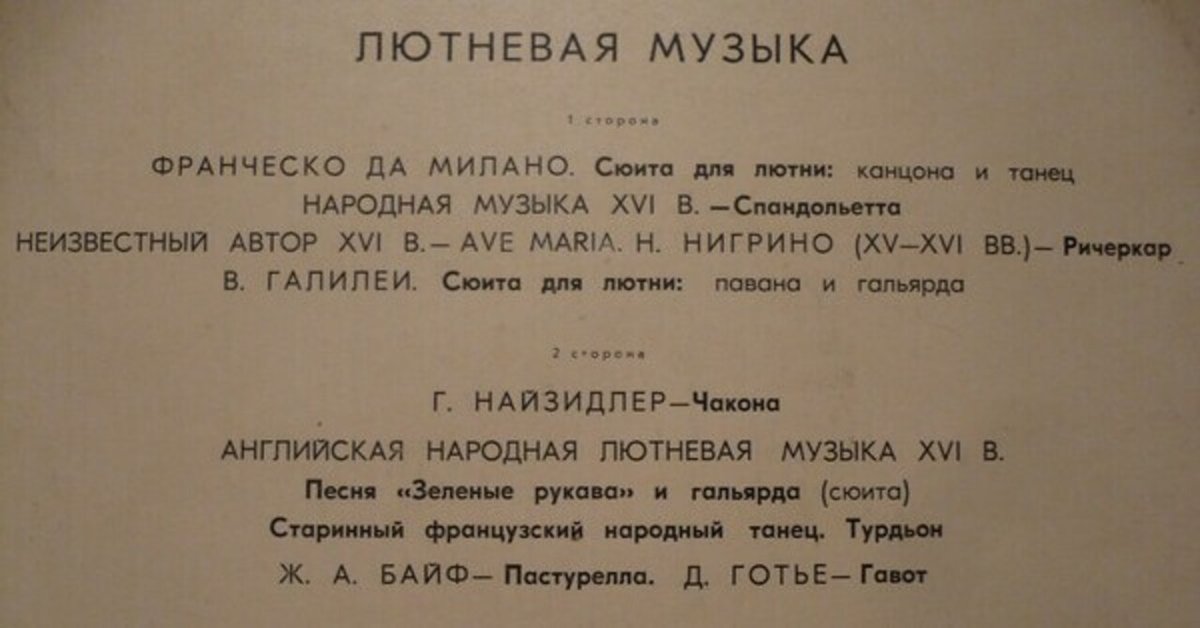

↑ 1970年にソ連で出された、初回盤と思われるものです。

なんとここには「16-17世紀のリュート音楽」に当たる文言は、どこにもありません。

演奏者の名前や曲名、一部の作曲家の生没年などが記されているだけです。キリル文字なので読みにくいですが、「AVE MARIA」はっきりとアルファベットになっていて、なぜここだけ?と思えなくもありません。

さらにDisclogsで調べてみると、このアルバムについて面白いことが次々に分かってきました。

なんとヴァヴィロフが亡くなる年までに4種類の盤が出て、確認できる限りでは、LPとCDを合わせて30種類もの盤がこれまで出ているのです。

しかもその大半が、ソ連崩壊前の1980年代後半までに集中しています。

当時、西側諸国に比べて東側諸国のレコード市場は狭かったといっても、これほどプレスを重ねたのですから、正真正銘、大ヒットのアルバムと言って良いでしょう。

さらに1970~80年代の盤には、「Music for Lute」という英語タイトルを付したものが、数々登場してきます。

これらは明らかに、西側諸国への販売を狙ったものでしょう。

また実際に売れたからこそ、こうしたものが複数残っていると思われます。

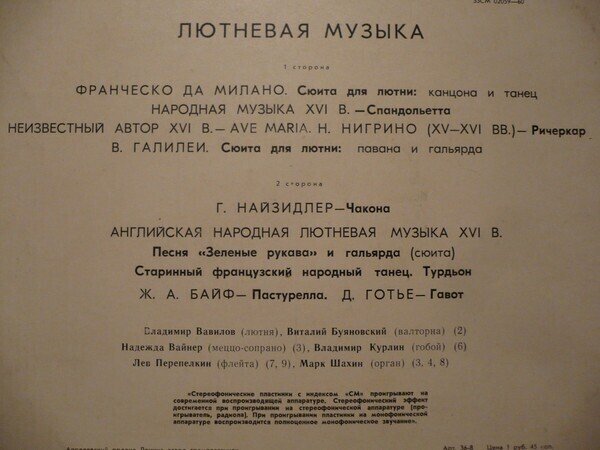

↑ こちらは1980年代後半のソ連国内盤。今度ははっきりと「16~17世紀」と明記されています。

演奏者・作曲者が死んだから、とにかく売れれば何でも良い、というようになっていった様子が分かります。

こうして、ますます贋作ぶりを際立たせる結果になりました。

さてここで、アルバムのトラックリストを挙げておきます。

A面、B面各5曲ずつで総演奏時間は40分弱。

原語表記ではさすがに理解しづらいと思いますので、英語にさせてもらいました。

【01】Francesco da Milano : Canzona and Dance

フランチェスコ・ダ・ミラノ作曲 カンツォーナと舞曲

【02】Folk music of the 16th century : Spanogletta

16世紀の民謡 スパニョレッタ

【03】Giulio Caccini : Ave Maria

ジュリオ・カッチーニ作曲 アヴェ・マリア

【04】N. Nigrino : Ricercare

N. 二グリーノ作曲 リチェルカーレ

【05】Vincenzo Galilei : Padoana and Galliard

ヴィンチェンツォ・ガリレイ作曲 パドアーナとガリアルド

【06】Hans Neusidler : Chaconne

ハンス・ノイジドラー作曲 シャコンヌ

【07】English folk and lute music of the 16th Century : Green Sleeves' and Galliard

16世紀英国の民謡とリュート音楽 グリーンスリーヴスとガリアルド

【08】Old French folk Dance : Tourdion

古いフランスの民衆舞踏 トゥルディオン

【09】Jean-Antoine de Baif : Pasturella

ジャン=アントワーヌ・ド・バイーフ作曲 パストゥレッラ

【10】Denis Gautier : Gavotte

ドニ・ゴーティエ作曲 ガヴォット

https://m.youtube.com/playlist?list=PLcKxcgDBtFW-zLIc0DZnRX5beL0XpNxK6

↑ 全曲の再生リストになります。

できればトラック毎に、突っ込みを入れていきたいところ。

でも、収録曲のほぼ全てが嘘っぱちなので、きりがありません。

だいたい、この中に存在そのものがでっちあげの作曲家が一人いますが、誰でしょうか?これはクイズとしておきましょう(答えは記事の最後に!)。

むしろ私が一番突っ込みたいのは、「リュート音楽」といいながら、純粋にリュートソロで弾いている曲は半分ほどという事実。

むしろリュートにはおおよそ不似合いなフレンチホルン、大オルガン、オーボエ、ベーム式フルートなどが出てきて、曲によってはこれらの共演楽器がメインに聞こえるほどです。

3トラック目の「アヴェ・マリア」については、導入部で触れましたので、とりあえず最初に演奏されている「フランチェスコ・ダ・ミラノ作曲の」カンツォーナと舞曲をご紹介します。

フランチェスコ・ダ・ミラノについては、最近も記事で書いたばかりです。

リュート音楽及びルネサンス音楽に、ある程度「真面目に」取り組んでいると自負している身からすれば、「神 il divino」たるフランチェスコ・ダ・ミラノの名をかたって、こんな曲を作って金儲けするのは、文字通り「神への冒涜だ!」と思いたくなりますが、その昔、フランチェスコの生前そして没後すぐにも、同じようなことがあちこちで行われた形跡があって、結局は「歴史は繰り返す」のだ、ということを再認識した次第です。

この「贋作」曲が、それだけに終わらなかったのは、前半のカンツォーナの部分のみを、アクアリウム(Aquarium)というバンドが『The Golden City』という歌にアレンジしたことです。犯罪映画『Acca』のサントラとして使われ、国民的ヒットを飛ばしたのでした。

映画は1987年の公開です。この映像を見ていると、崩壊直前のソ連(ペレストロイカ時代)の香りがなんとなくしてくるようです。

天国のフランチェスコ・ダ・ミラノは、よもや自分の作とでっちあげられたリュート曲に歌詞がついて、スラヴ語圏で大ヒットするとは思っていなかったでしょう。

↑ こちらは90年代にCD化された盤。

よく見ると、最後にトラックが5つ増やされています。

今度は、実際のフランチェスコ・ダ・ミラノの作品を、しかもルネサンス・タイプのリュートを使って演奏されたものが追加されました。

購入者からのクレームが来たのか、それとも販売側の自浄作用か、さすがにあのままでは「申し訳ない」と思ったのでしょうか。

いや、単にCDにする際にこれでは短すぎるので曲を増やそうとしただけのような・・これが本当のところでしょう。

だいたい、追加曲を演奏しているのは当のヴァヴィロフではありません。1973年にはもう、この世の人ではなかったのですから。

では誰か?こちらの盤のジャケ写で一目瞭然です。

シャンドル・カロシュという奏者でした。

ヴァヴィロフよりも年少で、今も健在のようです。

リュート奏者としてよりは、主に電子音楽・ミニマル音楽の作曲の分野で活躍しているとのことです。これまた驚き。

それから、上の盤ではタイトルが『ルネサンスのリュート音楽』となっています。追加トラックの曲については確かにそうでも、アルバム全体の説明としては、どちらにしても間違い。

「ああ、やっぱり懲りないなあ~」と、ため息をつきたくなってしまいます。

現在出回っているデジタル盤は、ほとんどがこの計15トラックのものです。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

さて改めて「オリジナル」のヴァヴィロフによるLPに話を戻しましょう。

このアルバム、強烈なアレルギー反応を起こすかと思いきや、

はじめから「そういうものなのだ」と思って聞くと、なかなかに魅力的なのです。

というより、繰り返して聞きたくなるような、ある種の中毒性があります。私自身かれこれ、10回くらいは通して聞いたでしょうか。

そもそも私は、このアルバムを徹頭徹尾こき下ろす目的で、今これを書いているのではありません。

いわゆる東側諸国の人々に限らずとも、16~17世紀のリュートがどんな楽器か、そしてルネサンスやバロックの音楽はどんなものか、についての予備知識が全くない状態でこれを聴いたなら、その人たちなりの過去の楽器や音楽への憧れを抱かせる音作りが、ここでは実現されているように思います。

単純に「人々の無知につけ込んだ」では済まされないものがあります。

そうした意味でも、ウラディミール・ヴァヴィロフ、恐るべし!

ともあれ、一連のヴァヴィロフによる贋作群は、20世紀における「ポピュラーな」リュート音楽の受容を考える場合に、絶対に避けて通れないものだと思いますので、今回こうした形で紹介させていただきました。

(クイズの答え:N. 二グリーノ。

ヒントは、ファーストネームの部分がこの人だけイニシャル。つまり、さすがにそこまではでっちあげられなかったということ!)