INVENTOR フレーム形状 レベル1

INVENTORによる形状作成法をまとめたい。

フレーム、手すり等といった単純な形状とタンクのような

曲面形状の作成法をまとめると同時にilogicやトップダウン設計法

など自分なりに調べて分かったことをまとめていきたいと思う。

尚、人に聞いて分かったことは当人の許可が得られれば

発信できれば良いなと思う。

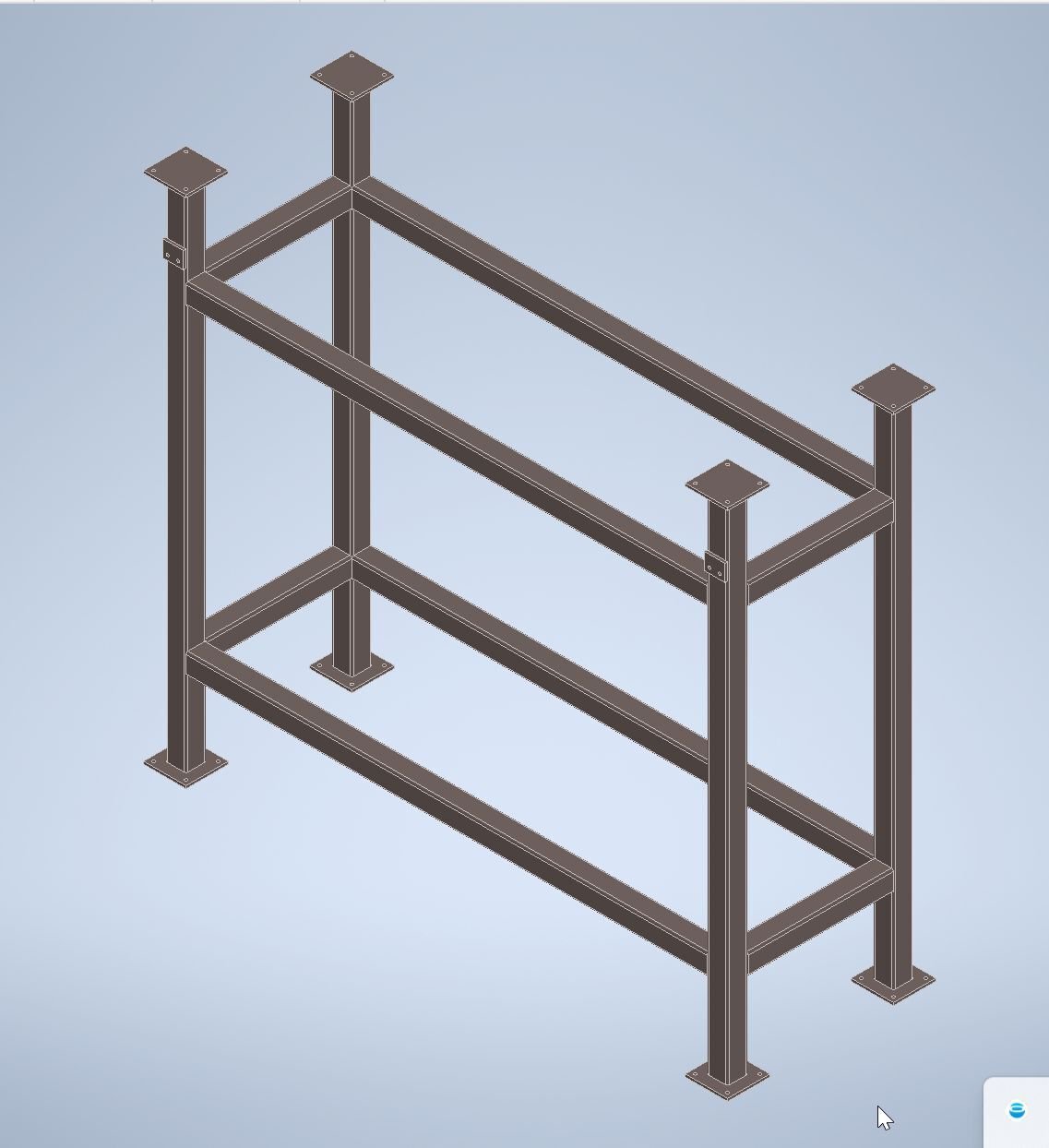

レベル1の形状はこれだ。

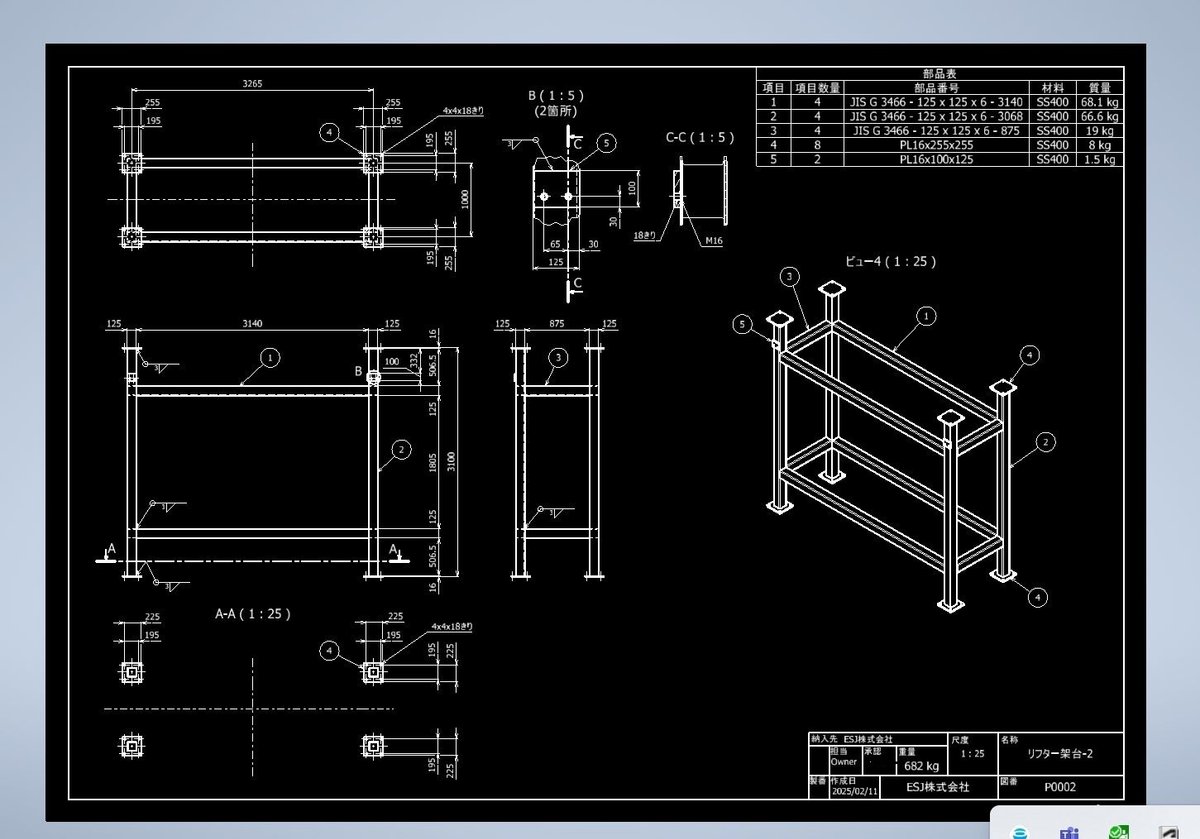

寸法線は灰色、文字は黄緑色等にしよう。

ただ別シートにビューを逐一入れて

該当材料以外を非表示にするのはちょっと面倒でもある。

どうにか省力化したい。

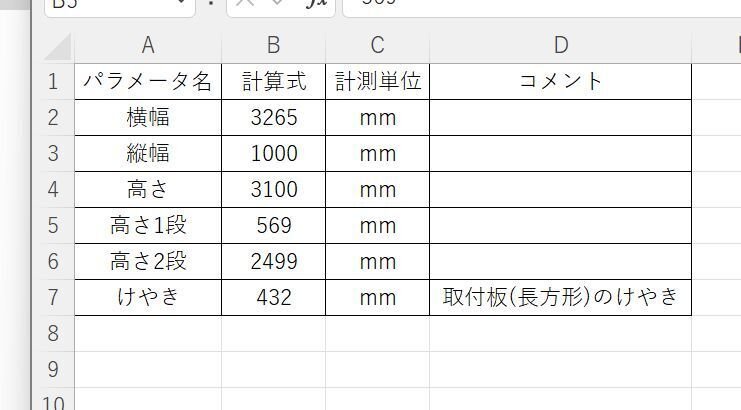

まず、この形状をつくるのにExcelにて事前にパラメータを入力しておく。

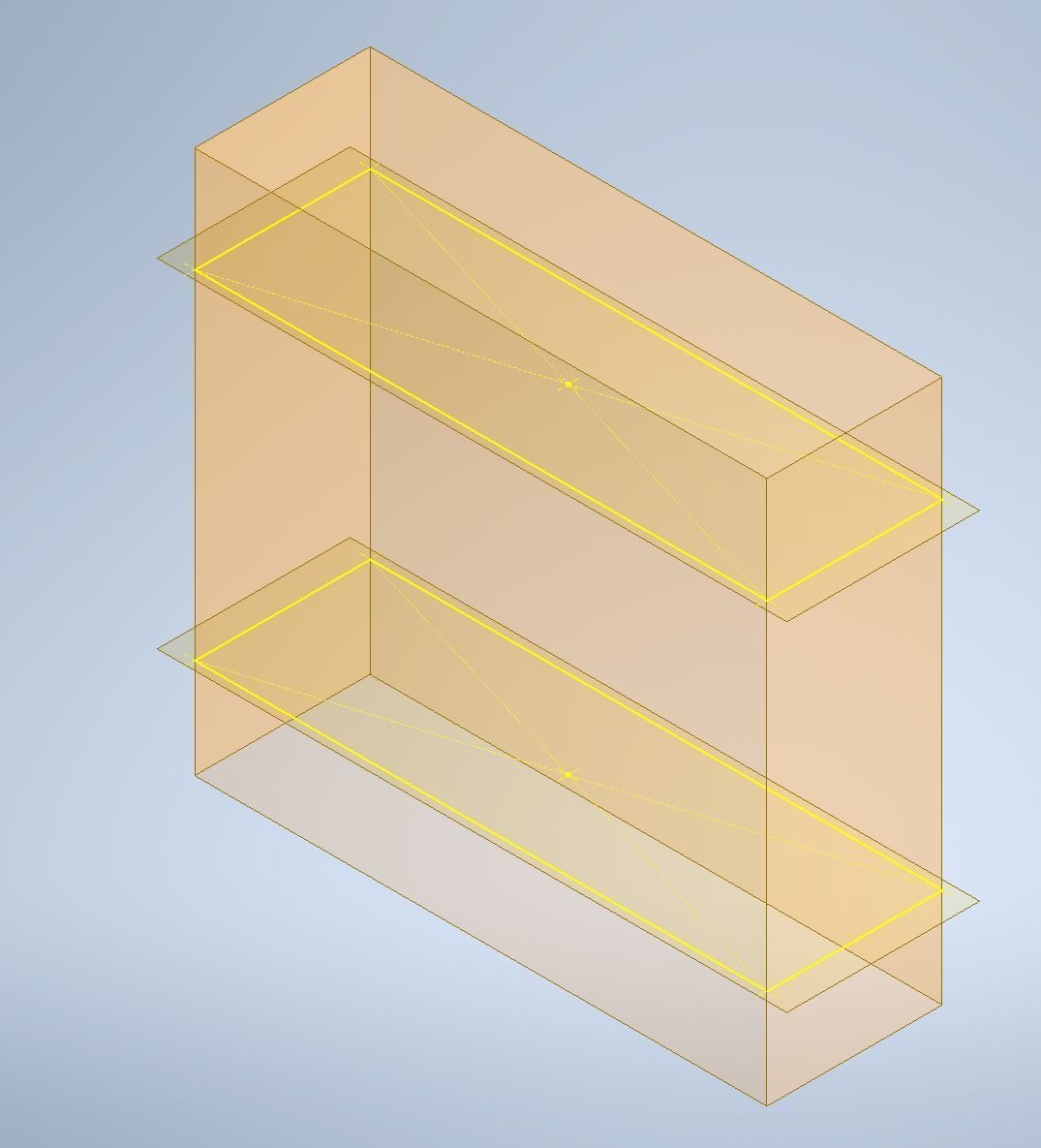

アセンブリに配置。

後で思ったことだが別にアセンブリ内で配置の後

モデリングしても良かったのではないかとは思った。

それに関しては好みで良いかなと思う。

ユーザパラメータとして登録された。

個人的にコメントまで記入されていたのはうれしい。

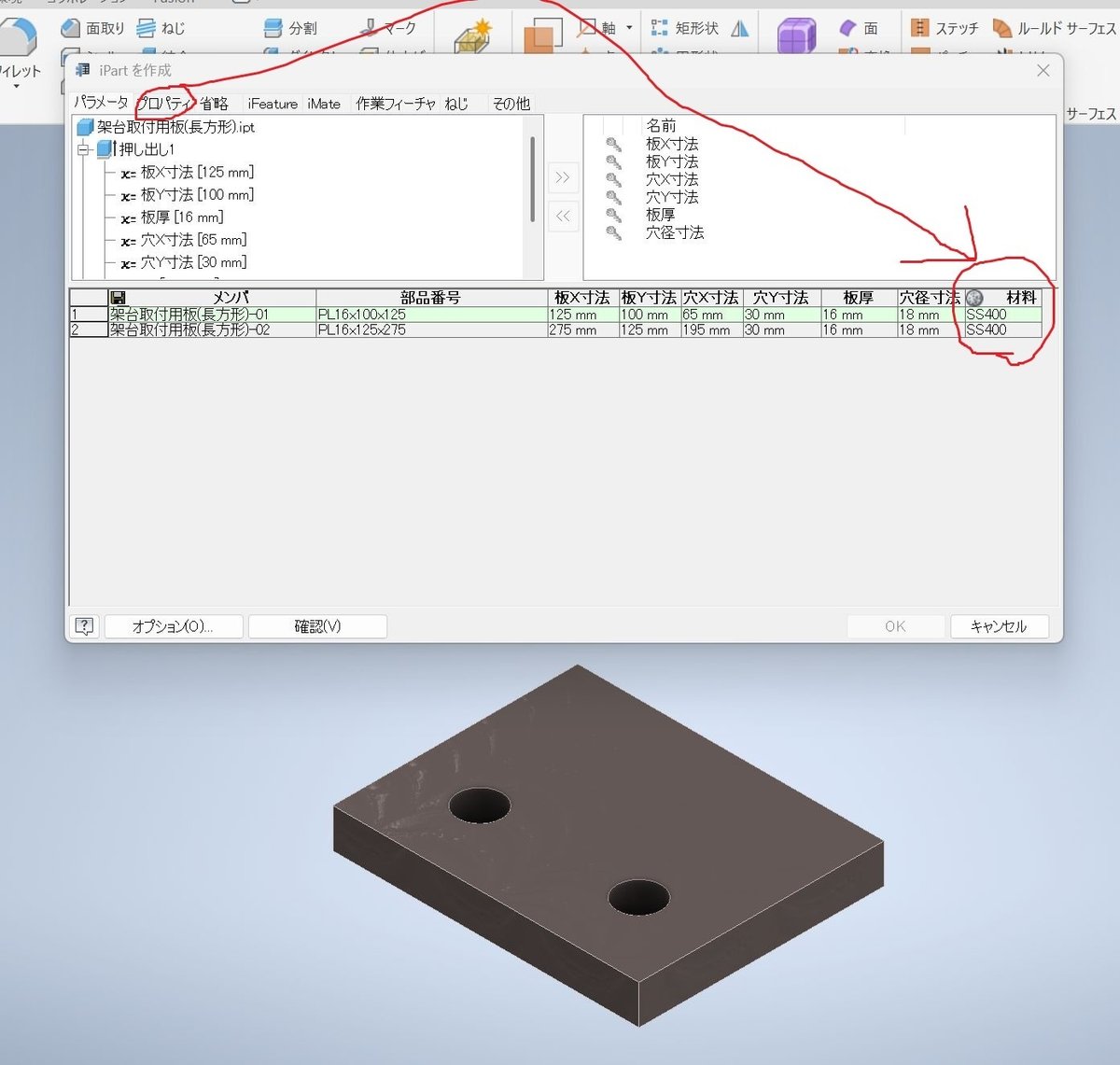

ここでフレームに取付いている座板についてまとめたい。

要は単なるiParts

だけど嬉しい発見として材料の種類にまで

iPartsは対応してくれるということを知った。

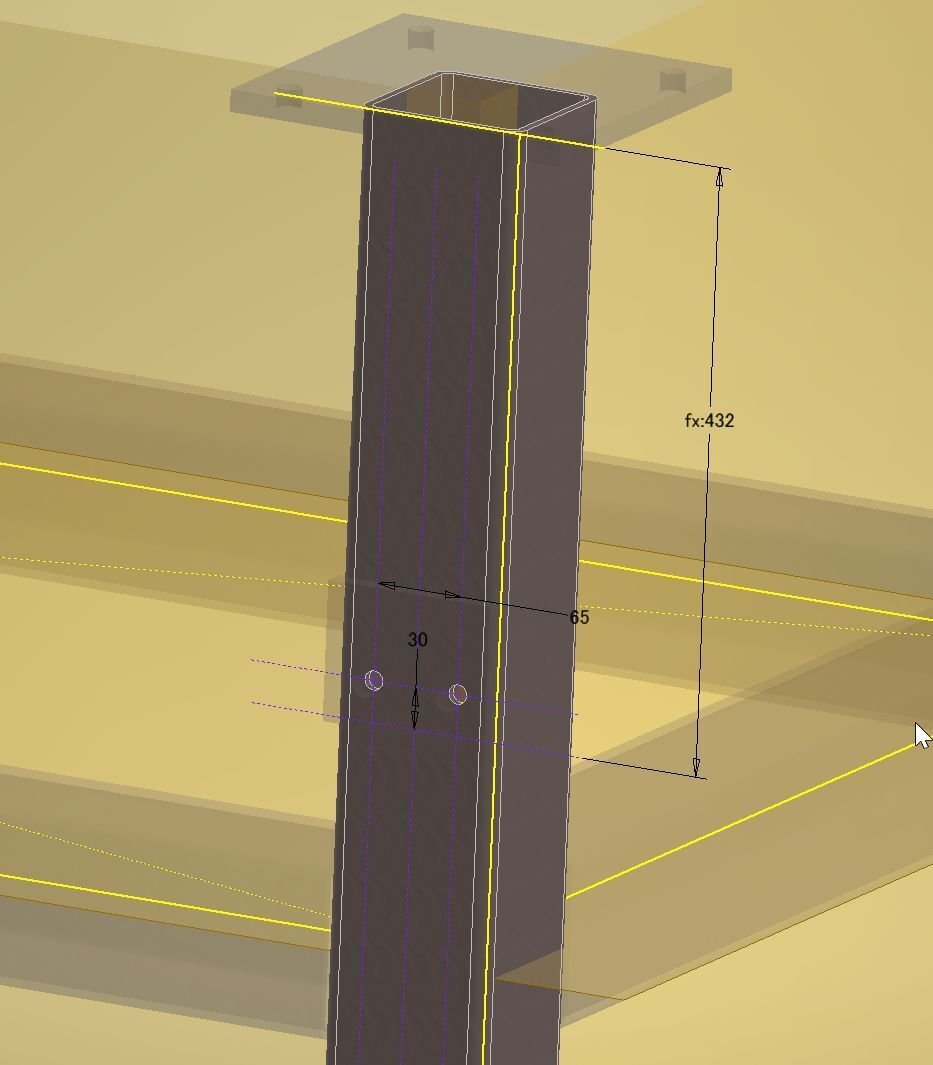

そしてフレーム自体には座板に座板の取付に関わるスケッチの

線と穴を描かなければならない。

俗に言うインプレイス編集する。

ちなみに不安だったがスケッチでもしっかりと

座板が拘束できたのは良かった。

しっかり覚えておこう!

ちなみに場所のせいかジョイントは駄目だった。

何はともあれスケッチであっても

しっかりとアセンブリ上でパーツは取付けできる!

フレームジェネレータの再利用。

要は同じもののコピー。

これで右のフレームの例えば座板の取付け位置、穴寸とかが

変更すればそれに応じて左も変わってくれる!

尚、後ろのフレームにもそれは出来て、

再利用時、回転して向きも変更できる!

ちなみに上下の座板を取り付ける際、角パイプだと真ん中が空洞なので認識してくれない。よって図のようにサーフェスにすることでしっかりと

ジョイントしてくれるようになる。

以上でレベル1のフレーム形状の完成。

しっかりとExcelの数値を変えると

それに応じて形状も矛盾なく変わってくれる。

ちなみに次は仕事で使う実線、破線、中心線、寸法線、文字の色を確認して

それに反映させよう。

それとレベル2のフレームでは床用鋼板をどうにかしてコンテンツセンターに登録して厚みごとに分けて幅と長さを自由に決めてできるようにしたい。

何となくINVENTORの標準機能で出来そうな気がする。

頑張ろう!