中干しクレジットに「干される?!」

23年3月1日に開催された第29回運営委員会で「新規方法論AG-005 水稲栽培における中干し期間の延長」が承認されました。

中干しとは、水稲栽培において田んぼの水を一時的に抜き、土壌を乾燥させる作業のことです。この工程は、稲の根の発育を促進し、稲の倒伏を防ぐために行われます。中干しにより、田んぼの土壌が一時的に酸素を取り込みやすくなり、酸素を嫌うメタン生成菌の活動が抑制されます。

なので、この期間を延長することで、CH₄の発生量が削減されるため、削減分をクレジットとして認証するのが、この方法論です。

ですが、稲作は自然相手であり、中干しの期間は一律に決まるものではないところ、一律に「7日以上延長」と決めているところがナンセンス。

ベテランの農家さんにとっても、従来の収率を維持しつつ、期間の延長を行うのは至難の業と聞きます。他方、得られるクレジット収入は、その苦労やリスクに見合ったものとは到底思えません。

個人的には、そもそも、CH₄排出の無い稲作、「乾田直播」を進めるべきとの立ち位置ですが、政府は「中干しにかけて」いるようにも思えます。

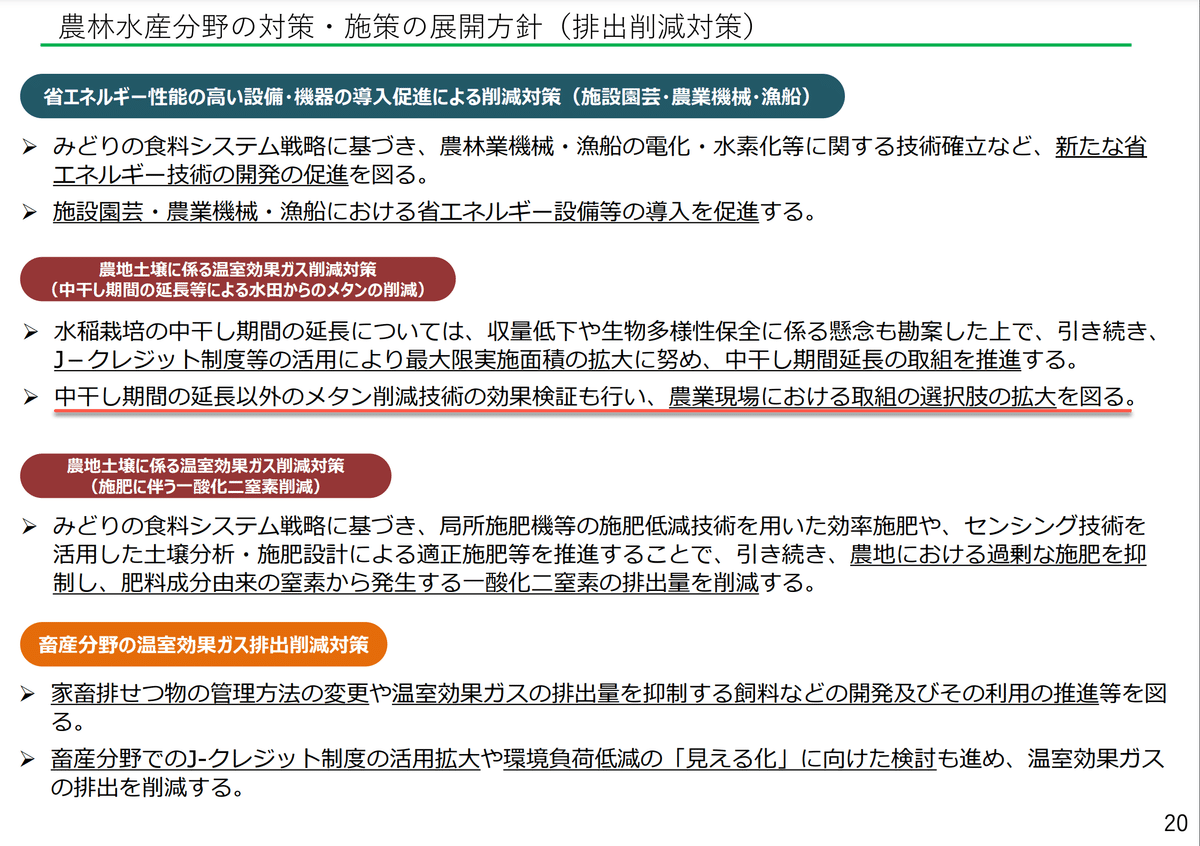

9月20日に開催された、中環審(環境省)と産構審(経産省)の合同会合に提出された農水省の資料には、次のような記載がありました。

まず、現状の認識として、農林水産分野のGHG排出量は、日本全体の4.2%に過ぎないところ、CH₄の排出については51.1%と半数を占め、なかんずく、稲作がその53.4%!と、過半数を占めているのです。

これについては、以前にnoteでもお伝えしております。

もしよろしければ、ご参照ください。

なので、政府(農水省)としても、稲作によるCH₄の排出を減らさなければ「日本の農業に将来は無い」という認識は有しているようで、対策にも盛り込まれています。

ただ、CH₄削減の中心となるのが「中干し期間の延長」としており、2030年度の削減目標を、104万t-CO₂eと設定しています。

こちらは「地球温暖化対策計画」の進捗を報告したものですが、「今後急速な拡大が期待され」ており「2030年度に目標水準と同等程度になると考えられる」そうです。

一本足打法では無いような書きぶりがあるところが救いですが、具体的な記述が無いと言うことは、具体的な施策が無いと言うこと。「収量低下や生物多様性保全にかかる懸念も勘案」しているようにも思えませんし。

ということで、このような認識をしていたところに、先日、日経GXが、PDD通りの中干しクレジットが創出できなかったことを伝えています。

中干しクレジットの当初は二酸化炭素(CO2)換算で20〜25トンの創出を見込んでいたが、実際には15トンにとどまった。5.5ヘクタールの田んぼで発育不良になる高温障害が発生し、稲が枯れるのを防ぐために水を張る必要があり、中干し期間が短くなったという。

自然相手なので当たり前なのですが、計画書作成する段階では、活動量と係数の掛け算であり、年度毎の創出量もプロジェクトに参加する農家1件当たりの収量を参加農家数で掛け算するだけなので、その数字の意味するところを忘れてしまうのです。

認証委員会は、「不備」がなければ「認証」するので「登録」されます。

「登録」されると、記載されている数字が「決まった数字」と判断されて、企業は「削減計画」に盛り込まれることになるのです。

私としては、以前noteでご紹介したような、国の施策に左右されず、危機意識を持って実践されている、先進的な農家の皆さんを応援して行きたいと思っています。

皆さんは、どのようにお考えでしょうか。

コメントなどを頂けると、うれしいです。

いいなと思ったら応援しよう!