「サウンドスケープとは何か~M.シェーファーの耳と目から考える」(東京芸術劇場・社会共生セミナーより)

はじめに

去る9月18日、東京芸術劇場の現代音楽フェス「ボンクリ 音のない”オンガク”の部屋」関連企画として、社会共生オンラインセミナー「もし世界中の人がろう者だったら、どんな形の音楽が生まれていた?」(登壇者:牧原依里、雫境、ササマユウコ)が開催されました。今回はその冒頭で筆者(ササマユウコ)が担当したレクチャー「サウンドスケープとは何か」をもとに補足的な視点も加えながら再構成しました。

全国的に緊急事態宣言下だったオンラインセミナーには定員100名を越える160名もの応募があったそうです。また音大生や音楽教育関係者に加えて、参加者の内40名近くが聾(ろう)や難聴の方だったことは、聾CODA聴の経験から考えても特筆すべきことでした。聴者の音楽家としては「音のない世界に向けてオンガク/音の話をする」ことは容易ではありませんが、当たり前に使っていた言葉や表現を含めて、この10年間の自身の考察を振り返る良い機会ともなりました。アンケートも回答率が高く、「サウンドスケープ」の考え方についても予想以上に関心を持って頂けたようです。同時に「社会共生」の場にサウンドスケープという視点を入れるとどんな可能性が生まれるのかについても、あらためて感じ取って頂けたら幸いです。

レクチャーの前半では東日本大震災以降、筆者が2014年から芸術教育デザイン室CONNECTで実践した「対話の時間」の活動もご紹介しましたが、今回は長くなりますのでまた別の機会で取り上げたいと思います。

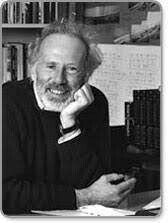

このレクチャーの資料を作成していた今年8月、実は弘前大学今田研究室から「サウンドスケープ」の提唱者R.M.シェーファー(88歳)の訃報が届きました。今田匡彦先生はシェーファーとの共著『音さがしの本~リトル・サウンド・エデュケーション』を2008年に出版されており、筆者は2011年秋から2013年春までこの研究室に在籍し、サウンドスケープの哲学を研究していました。ここから哲学×音楽の「即興カフェ」も生まれていきました。

今回のレクチャーではシェーファー追悼の意も込め、氏の「知覚・目と耳」に焦点を当てながら、サウンドスケープ論に新たな視点を加えました。ご一読頂けましたら幸いです。

R.M.シェーファーの目と耳

サウンドスケープの提唱者R.M.シェーファーは、カナダを代表する現代音楽の作曲家です。日本国内では合唱曲が人気ですが、巨大なオペラ作品や器楽曲も数多く残しています。海外の訃報記事には作曲家だけでなく、作家、アコースティック・エコロジストの肩書も加えられ、「LISTEN/きく」ことから世界を探求した芸術家だったことがわかります。

シェーファーが70年代に提唱したサウンドスケープは音楽用語を越え、今では周辺環境の音風景を表す一般名詞として世界中で使われています。これは一般化する言葉の宿命ですが、この半世紀で根幹にある哲学が隠れてしまった印象もあります。本来の「サウンドスケープ」には、聴覚的/物理的な音響現象だけでなくオンガクとは何かを考える上で重要な世界観も内在しています。

シェーファーがどうやってサウンドスケープにたどり着いたのか。哲学者のロゴスではなく、自身の内側から言葉を造ったシェーファーでしたが、だからと言って”詩人のように”生み出した訳ではありませんでした。その背景には世界を俯瞰する「耳の哲学」、何より自身の「目と耳」がありました。

最初に結論からお伝えすると、サウンドスケープとはシェーファー自身の知覚が発見した「鳴り響く森羅万象/Sonic Universe!」につけられた「世界の名前」だったということです。

この実験映像の冒頭は印象的です。なぜならサウンドスケープが視覚や絵画から説明されるからです(英語字幕あり)。シェーファーにはもともと絵の才能がありましたが、生まれつき視力が弱く、8歳の時には片方の目を義眼にするという大手術を受けました。この経験が多感な子どもの世界に大きな影響を与えたことは容易に想像できます。またシェーファーは6歳からピアノも習いましたが本人曰く「特に興味が持てず」、ただし「窓を開けて外の音をききながら、グリッサンドやペダルを踏むことは好きだった」と、世界と響き合う装置としてピアノを弾いた経験を回想しています。また19歳までは地元の聖歌隊に所属し「歌は好きだった」と、声の作品を好んだ理由を述べています。

片方の目を失ったシェーファーは10代半ばまでは画家を志し、最初は美術&デザイン学校に入学します。しかし視力低下を心配する周囲の大人たちの反対もあり、結果的に美術の世界を断念しました。その後、合唱やピアノの経験から音楽学校に入り直しますが、伝統的なクラシック教育に馴染めず2年で自主退学します。 その後、湖上船で働いたお金で欧州に渡り、正式な教育ではなく個人教授で作曲の研鑽を積み、8年後にカナダに戻ってからは音楽家としての人生を全うしました。

「サウンドスケープ」を提唱した自著『The Tuning of The World(邦題:世界の調律)』を出版した1977年は、シェーファーが大学教員を辞めて音楽家として歩み始めた年でした。もともと大学の教育方針と合わず、音楽教育からコミュニケーション学部へと移り、そこで”サウンドスケープ”という言葉を発明し、世界的な「音風景調査」のプロジェクトを推進しました。また同じ頃、構内の「工事騒音」に悩まされた経験から「音の環境問題」にも言及します。視力が弱かったシェーファーにとって「聴覚を遮る音」は悩ましかったと想像つきますし、「音の環境」を整えることは音楽家の社会的役割であるという気づきも得たのだと思います。シェーファーにつく「アコースティック・エコロジスト」の肩書は、「音響生態学者」というよりは「音の環境保全活動家」というニュアンスだと思います。

シェーファーの課題集『音さがしの本~リトル・サウンド・エデュケーション』(今田匡彦共著 2008)には、【音だけでまわりの動きをつかむ】章があり、その中に「目の不自由な人に話してもらおう」という課題があります。この課題は聴覚トレーニングや社会福祉の目的があると同時に、子どもの頃から「失明の可能性」を抱えていたシェーファー自身の世界から生まれたことがわかります。シェーファーには常に「光のない世界」、そして「音だけの世界」が身近にありました。だからこそ耳で目を補うような独自の知覚を生み、画家ではなく作曲家シェーファーの個性を誕生させたのです。

昨今のサウンドスケープ思想には、時おり「差別的」「宗教的」等の批評を見かけることがあります。それは『世界の調律』の論調が極端に聴覚に偏った音楽至上主義的、そして自然主義的な印象があるからだと思います。しかしシェーファー自身の知覚の在り方、世界との関わり方を知ると印象が大きく違ってきます。何よりシェーファーには「先見の明」があり、論調はむしろ時代の先駆けでした。音楽に対して過度な期待を寄せているのは、シェーファーが世界の内と外に放った「音楽家宣言」だったからだと思います。

※ここは補足です。

図表はシェーファーの作品「Snowforms(雪のかたち)」(1981)です。自然現象を観察する科学者のように雪の様子を楽譜に記録し、それを声で表現します。画家の素養を持つシェーファーならではの作品です。

音楽教育者としてのシェーファーは、インダストリアル・デザインを生んだドイツ「バウハウス」の美術教育を指標にしました。特に教鞭をとった画家クレーやカンディンスキーの論考や教育方法には大きな影響を受けたと思います。この楽譜にはクレーがバッハの音楽を造形的に表現した「造形思考」に通じる試みがあり、サウンドスケープを「図と地と場」から捉えるのは「点と線から面」を説いたカンディンスキーの影響が伺えます。

さらにバウハウスでは女性教育者グルノウによって「調和」の概念を教える音楽教育も実施されていました。画家志望だったシェーファーにとって、美術から音楽にアプローチする彼らの存在に自らの存在意義を重ねたのだと思いますし、それは生きる力にもなったはずです。

70代後半まで作品を発表したシェーファーですが、80代に入ってからは純粋に「内なるオンガク」に向かった印象があります。前半にアルツハイマーを患い、残されたもう片方の視力や耳の「きこえ」も年齢と共に変化したことが理由だろうと思います。

もちろんそれはシェーファーだけでなく、この世の誰もが背負う「人生の可能性」です。高齢化と共に知覚や身体が衰える「変容」は避けて通ることができません。ある日突然「音」や「光」のない世界で生きる可能性もあります。シェーファーは生まれた時からそのことを自らの「目」で知っていましたし、だからこそずっと「耳」を意識していました。視覚や聴覚を失っても「内なる芸術」は失われないことも、美術から音楽へと移った経験から実感していたはずです。

シェーファーの晩年は、妻からもらったラブレターを歌にしたり、自身のアルツハイマーを標題にしたユーモア溢れる作品も残したようです。亡くなる数日前に訪れた音楽仲間たちの演奏には手で反応したと地元の記事が伝えていました。社会と響き合いながら、若い頃の夢だった画家ではなく「カナダを代表する音楽家」となったシェーファーの最期は水面に広がる波紋のように静かでした。

「サウンドスケープ」というコトバ

ここで少し「サウンドスケープ」という「コトバ」そのものについて考えてみましょう。ここにはシェーファー独自の世界の捉え方があります。

・サウンド Sound=音 聴覚・きく/耳

・スケープ Scape=風景 視覚・みる/目

聴覚と視覚をつないだシェーファーは、『世界の調律』の中で『Sonic Universe!(邦訳:鳴り響く森羅万象に耳を開け!)』という力強い言葉を記しています。邦訳「耳を開け!」の部分は、86年国内出版の訳者たちとシェーファーで事前協議がされていますし、前後の文脈的にも間違いではありません。しかし半世紀を経た今は「世界は響き合っている!」と「耳」に限定せずに捉え直した方が、シェーファーの知覚やユニバーサルな世界観が伝わりやすいと思います。

もちろんシェーファーが発見する以前から(おそらく宇宙が誕生した瞬間から)森羅万象は鳴り響いていたはずです。シェーファーに限らず、人間は古代から「鳴り響く森羅万象」に名前をつけてきました。星空を観察して真理を求めた「宇宙の音楽 ムジカ・ムンダーナ」「調和 ハルモニア」もその名前のひとつです。そもそも芸術の歴史は自分だけの知覚で「鳴り響く森羅万象」を発見し、そこに名前をつけることだったとも言えます。

一方で科学の歴史は森羅万象そのものではなく、そこにある数字の法則やロジックに名前をつけました。もちろん芸術と科学は相反するものではなく、例えばオンガクの中にもロジックがあり、科学の世界にも「心」のように数字では表せない領域があります。かつては双方の世界は常に響き合っていましたが、シェーファーがサウンドスケープを提唱した60年代から70年代は科学が芸術を凌駕する時代でした。米ソ冷戦構造の技術競争から、アメリカの月面着陸を始め、科学が芸術の魔法を解いてしまったからです。

※補足です。

ちなみにシェーファーは「サウンドエコロジー 音響生態学」という言葉も提唱し、芸術と科学を学際的につなぐ分野も提案しています。自然科学と芸術をつなぐ発想はバウハウスの教育哲学を踏襲するものですが、シェーファーはあくまでも芸術の領域にいました。特に『世界の調律』は壮大な「言葉のオンガク」です。それは水のイメージから始まり、研究報告や神話や試論や矛盾や夢も孕みながら学際的にダイナミックに展開され、最終章『沈黙』の後に静かな波紋が広がります。

この著は現代には合わない内容や表現もありますが、根幹にあるシェーファーの哲学が色褪せることはありません。その哲学は古来からつながっているからです。特に震災、原発事故、パンデミック等の「科学の想定外」が続く21世紀の今、氏が音楽の内と外に向けて投げかけた「問い」の数々が胸に刺さります。なぜならこの本は50年前からの「未来」、つまり今の私たちに向けて書かれているからです。

ここであらためて問う「オンガクという言葉」。

この国では明治期に外来語「Music」に「音」の字が入った「音楽」を訳語に当てて学校教育に導入した歴史があります。それが150年を経た今も「音のないオンガク」のような表記や解釈の混乱を招く理由になっています。

そもそも西洋オンガク(Music)には概念としての音のないオンガクや楽譜も表されました。学術の世界では概念には片仮名の「オンガク」を充てることがありますが、今回は「ろう者のオンガク」にも片仮名を充てたので混乱があったかもしれません。聴者のオンガクは概念を、ろう者のオンガクは「Music」を表しています。

例えば、映画「サウンド・オブ・ミュージック」のタイトルや、英語の歌「サウンド・オブ・サイレンス」が何を示すのか。前者は直訳すると「音楽の音」、後者は「沈黙の音」です。「サウンド」をあえて物理的な「音」と訳しましたが、どこかしっくりこない。それは「サウンド」というコトバの中に実は「音」以外にも多くの意味が含まれているからです。

Sound(出典:Weblio英和和英辞書)

【名詞】

1.音、音響、響き、音声

2.騒音、騒ぎ、ざわめき

3.聞こえる範囲

4.印象、感じ

英語圏の人は誰かの演奏を評する時に「I like your music&sound」と評することがあります。オンガクとサウンド(響き、印象)を区別しています。物理的なSound(音)はAcoustic(音響)と表現する場合もあります。

水から生まれた「サウンドスケープ」

以上のように、サウンドスケープは聴覚的な音響現象だけでなく、全身で捉えた世界の名前だということをお伝えしました。実際にシェーファーは、「水は原音風景(サウンドスケープ)の基音であり、その無数の形に変容する水の音」と、聴覚と視覚を融合させて記しています。

例えば、上の図表は日本でも歌われている合唱曲「Miniwanka or The Moments of Water」(1971)と題された「一瞬の水のかたち」を写し取ったシェーファー初期の作品、その最後の部分です。初めは”音符”で描かれる雨粒が徐々にかたちを変え、最後は水紋を広げながら海原へと消え入る「水のオンガク」です。記号的な図形楽譜というよりは、あくまでも水のかたちの移り変り、その時間の流れを絵画のように五線譜上に記しています。音符を正しく歌うよりは、抽象的な水の「印象」を声で表現するような作品です。但し五線譜のルールに則って記譜され、指揮者のもとで歌う形式ですので、美術ではなく西洋音楽の文脈にある作品です。

※補足です。

「水のかたち」を描いた作品と言えば、印象派のドビュッシー『水の反映』、ラヴェル『水の戯れ』を思い浮かべます。日本の筝曲『水の変態』(宮城道夫)も有名ですし、水で覆われたこの星には「水のオンガク」が世界中に存在します。一期一会の水を音で描くことは「時間」を切り取り、写し取る行為とも言えます。ですからサウンドスケープを写し取った「サウンドマップ 音地図」は時間の記録であり、それは楽譜でもあり絵画でもあると言えます。

シェーファーはもともと画家志望でしたから、楽譜に「時間を保存」する感覚もあったと思います。楽譜に写しとられた水の変容は音に変換されることで時間を再現できますが、「サウンドマップ(音地図)」に写し取られた街の音風景は凍結された時間です。それを「みる」ことで「耳の記憶」を想起することもできますし、想像上の音をきくことも、未来の音をきくこともできるのです。

少し写真が不鮮明ですが、これは筆者のサウンドスケープ映像シリーズ『空耳散歩』からのひとコマです。雨粒が降り注ぐ水たまりをひとつの世界として俯瞰すると雨音があちこちで美しい同心円を生み、そして他の円と響き合っていることがわかります。シェーファーも「雨だれのひとつひとつがみな違った響きをもっていることは、注意深く耳を傾ければすぐにわかることだ」と著書『世界の調律』に記しています。水たまりの中にもシェーファーが「Sonic Universe!」と叫んだ「鳴り響く森羅万象」が視覚的に立ち現れるのです。とはいっても、実際の「音」は指向性や反響で平面的な同心円状には広がりませんから、これはあくまでもサウンドスケープの概念の視覚化です。聴覚的な「鳴り響く森羅万象」は「空気のふるえ」としてきくことも、「水のふるえ」としてもみることもできるのです。

※補足です

実際に空気がふるえても「耳にはきこえない音」も存在します。例えば、若い人にはきこえる「モスキート音」や、生きものたちがきいている超音波、象が足の裏できく低周波などです。ろう者の敏感な知覚だけが感じ取る「空気のふるえ」もあるはずです。一方で、ろう者/聴者に関係なく羊水に浮かぶ胎児は、自分を包む水のふるえを魚のようにきいているのです。

西洋哲学やオンガクの根幹にあった「調和/ハルモニア」思想は、音もなく響き合う星々のオンガクのことです。21世紀の科学技術では実際に「星の音」の録音にも成功していますが、そのことが「オンガクの真理」を解き明かした訳ではありません。そこが科学と芸術の最大の違いとも言えますし、音はオンガクそのものではなく構成要素のひとつだということです。

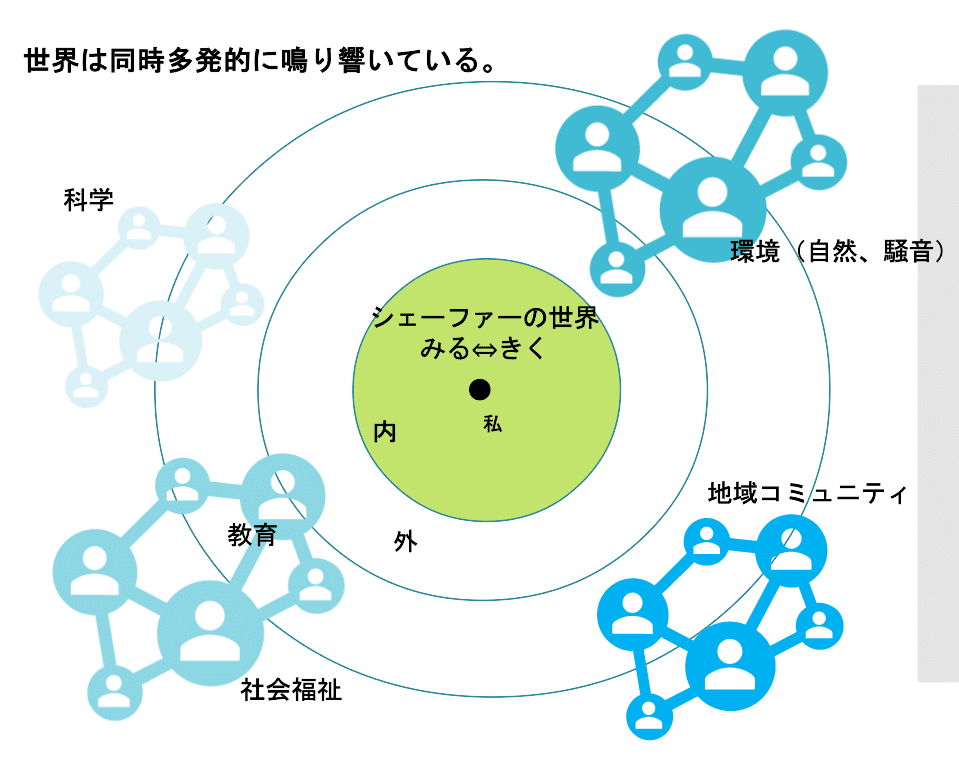

社会と「響き合う」ということ

ところで、シェーファー自身は音楽家としてどのように社会と関わっていたのでしょうか。先ほどの水たまりを社会に置き換え、ひとつの雨粒の「音」をモノ・コト・ヒトに置き換えて、シェーファーの世界から考えてみましょう。緑の中心にはシェーファーの知覚があります。「サウンドスケープ」という言葉はこの中心から生まれ、波紋のように世界に広がっていきました。そして社会にある様々な事象と響き合い、そこにはシェーファーとは別の世界や考え方も生まれていきました。

シェーファー自身の芸術は緑の世界の中で大切に守られていた印象があります。社会と芸術に境界線を引いた上で、サウンドスケープの概念を外の世界に放ち、環境、科学、社会福祉、地域コミュニティ等と響き合っていくのです。最初にご紹介したように、シェーファーの訃報記事には常に作曲家と共に「アコースティック・エコロジスト」の肩書が記されていました。社会もまた、シェーファーの「芸術」と「音の環境保全活動」を区別して評価していたというです。

シェーファーはサウンドスケープという概念がいずれ「社会福祉」にもつながると示唆しています。そこに具体的な内容が書かれおらず最初は唐突な印象がありましたが、氏の知覚を知ることで腑に落ちました。音楽療法やコミュニティ・ミュージックにもつながる先駆的な音楽教育は、シェーファーが子どもの頃から専門教育を受けたのではなく、美術からオンガクを(みる)姿勢があったからだと思います。この経歴とも無関係ではありませんが、シェーファーは音楽の専門教育には最初から批判的で「音楽は人生の準備であるべきで、全的な体験であるべき」と主張しました。

鳴り響く「音のないオンガク」

以上のように、シェーファーの知覚や哲学をご紹介しながら、サウンドスケープの概念をご紹介しました。「五感」という言葉に囚われず柔らかに世界を捉えること、そこに生まれる「サウンドスケープ=響き合う世界」をイメージして頂けたら幸いです。

最後に「社会共生」の視点から今回の問いである「もし世界中の人がろう者だったら、どんな形の音楽が生まれていた?」に立ち返りたいと思います。

この世界を俯瞰すると、ろう者も聴者も「鳴り響く森羅万象」の中で生きていると気づきます。それはこの星が空気と水に包まれているからです。「音」はオンガクの一部であり、すべてでは無いことも前項でお伝えしました。ろう者だけが知覚できる空気や水のふるえ、ろう者の世界のサウンドスケープも存在するのです。

ろう者のオンガクは聴者のすぐ傍で鳴り響いています。しかしMusicが「音楽」と表記されたことで、聴者には「音のないオンガク」に想像が及ばなくなってしまいました。ですから、聴者がろう者の世界と響き合うためには、ろう者の知覚や身体感覚、手話言語やろう文化を理解し、何より音のない森羅万象を「きく」意識が大切です。それには「五感」という知覚を捉え直し、世界と関わり直すことが求められます。シェーファーの『サウンド・エデュケーション』の中には「現実にない音に気づく」という課題があります。聴者が「耳の想像力」を養うことで「音もなく鳴り響く森羅万象」、「音のないオンガク」がきこえてくるのです。

音楽とは何か、何がオンガクか。ろう者は常にそのことを考えています。だからこそ彼らの思索はとても哲学的で深い。聴者も是非一度はこの問いに向き合って頂きたいと思います。正解はなく、考え続ける時間そのものがオンガクです。逆に言えば、考えることを止めてしまった途端にきこえなくなってしまうオンガクでもあるのです。

※補足です。

今回の本筋ではありませんが、オンライン上に「音のある/ない世界」が共生する「場」も別途考察してみようと思います。今回のオンラインでは自身が最も技術的「弱者」でしたので、登壇のおふたり(牧原さん、雫境さん)、通訳者そして劇場スタッフの皆さまに多くを助けて頂きました。

当日のオンライン画面は手話通訳と文字(UDトーク)を交えて進めらました。UDトークを使ったトークセッションは二度目ですが、音声を即時に文字変換するシステムは聴者にとっては「話し言葉」と「書き言葉」の違い、雑談の有無等も考慮する必要があると感じました。話している映像に後から字幕がつく感覚とは少し違うのです。特に今回のように「音声よりも文字が重視される場」では、あえて熟語を使うなど「文字になった時に伝わりやすい話し方」というのがあると思いましたし、ゆっくり話すこと(早口なので)、センテンスとセンテンスの間を長く取ることも大切だと思いました。

牧原さん、雫境さんが東京芸術劇場ボンクリで提示した『音のない”オンガク”の部屋』のレポートは、下記リンクからご覧頂けますので是非合わせてご覧ください。

●東京芸術劇場ボンクリ2021「音のない”オンガク”の部屋」前編→ 後編→

「はじまりについて」

出演:佐沢静枝、那須映里、西脇将伍

共同演出:雫境、牧原依里

主催:文化庁、公益財団法人東京都歴史文化財団

企画制作:国益財団法人東京都歴史文化財団東京芸術劇場

ボンクリ・フェス2021 Born Creative Festival 2021

参考文献

『The Tuning of the World』 R.Murray.Schafer 1977

『世界の調律 サウンドスケープとは何か』R.M.シェーファー

鳥越けい子他訳 1986 平凡社 ※2022年に復刻版出版予定。

『音さがしの本 リトル・サウンド・エデュケーション』

R.M.シェーファー/今田匡彦 春秋社 2008増補版

『モア・ザン・ミュージック』 若尾裕 勁草書房 1990

『造形思考』上下

パウル・クレー 菊盛英夫、坂崎乙郎訳 ちくま学芸文庫

『点と線から面へ』

ヴァシリー・カンディンスキー 宮島久雄訳 ちくま学芸文庫

※参考映像

ご紹介したシェーファーの音と楽譜はVancouver Chamber Choir財団からYoutubeでシェアされていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。特に水の変態を表した「目できくオンガク」としても楽しめると思います。

筆者:ササマユウコ(音楽家)

1964年東京生まれ。東日本大震災を機にサウンドスケープを「耳の哲学」として音楽を問う「対話の時間」や思考実験を、アーティスト、哲学者、教育者等と展開している。2000年代の作品はN.Y.より世界72ヵ国で配信中。上智大学文学部教育学科卒(教育哲学、視聴覚教育)、弘前大学大学院今田匡彦研究室社会人研究(サウンドスケープ研究、2011~2013)。

※この記事の無断転載を禁じます。

●内容等にご質問のある方はこちらからお問合せください。

(C)2021 芸術教育デザイン室CONNECT/コネクト