インダスの印章と「チャクラ文字」

前回の投稿はこちら ↓

2007年11月、私はインド武術と出会って以来3度目の訪印を果たした。今回の旅の目的は、北、西インドの伝統武術を実見する事と、「チャクラ思想とそのシンボル」がインド現地において、具体的にどのような形で展開し継承されて来たかを確認する事だった。

手始めに、前回スケジュールの都合で行けなかったコナーラクの太陽寺院をあらためて訪ね、その威容に圧倒された。寺院は正確に東に向いて建てられ、周囲の壁に据えられた巨大な12組の車輪は一年の季節を表わし、同時に日時計を兼ねている事も聞き知った。太陽の運行と車輪の運動が時の観念と結びつき、車輪は時間や季節を象徴するモチーフにもなっているのだ。

考えてみれば、アナログ時計のデザインは車輪そのものだし、その内部は歯車だらけで、車輪と時間との親和性の高さは時代を超えた普遍性を持っている。

コナーラクの太陽寺院の後、マガダ国の旧都でブッダとも所縁の深いラージギール、ガヤーのヴィシュヌ・パッド寺院、ブッダ成道の地ブッダガヤ、初転法輪の地サールナートと巡った私は、クリシュナ生誕の地マトゥラーを経て、首都デリーへと向かった。

ニューデリーには、インド中で最もその展示が充実している国立博物館がある。私は丸一日をかけて隅から隅まで見学し、多くの収穫を得た。本やネットから仕込んだ知識が具体的な展示物として目の前に迫ってくるリアリティは、大きな感動を伴うものだった。

同時にそこで、私は今まで知らなかった衝撃的な事実を発見する。それがインダス文明の印章文字だった。

1921年、植民地インドの考古調査局員サハニによってハラッパー遺跡が発見され、翌1922年には続けて、死者の丘を意味するモヘンジョダロでハラッパーとよく似た古代遺跡が発見された。そして1924年、考古局長のマーシャルによって大規模な発掘調査が行われ、この都市遺跡は中心河川の名を取ってインダス文明と名づけられた。

およそ紀元前2600年から始まり前1700年頃には衰退をみせたこの文明は、完全な計画都市を特徴とし、街区は大浴場、穀物倉、集会場など公共の施設が集中する城塞部と一般の市街地に分けられ、整った上下水道や雨季に降る大雨を効率的に集める貯水槽など、水利において卓越した技術を備えたものだった。

その後に発見された主要都市遺跡の多くが、河川や海岸に面していた事から、現在では、これらの港湾施設を使った海上貿易がインダス文明の繁栄を支えていたと考えられている。その交易範囲は遠くメソポタミアにまで及んだという。

各地の遺跡からは凍石で作られた印章が多数発掘された。これは商人が積荷などの封印として蜜蝋や粘土に押していたと考えられている。押印は呪術的な意味を持ち、その印面には瞑想するヨーギの姿やいくつかの動物が彫られている。それらと並んで様々な象形文字も刻まれていた。

その、未だ解読されていないという文字列の中に、円輪形のデザインを見出した瞬間、私は息を呑んでいた。それは第一感、6本スポークの車輪と見まがう形をしていたのだ。

その一見車輪のように見えるデザインは、しかし車輪であるはずはなかった。何故なら、以前指摘したようにそれら印章が使われた紀元前2000年前後には、まだこの地域にスポーク式車輪は現れていないからだ。

発見された遺物によって、彼らが板を張り合わせた円盤状の車輪を使っていた事が分かっている。しかもまだ馬は普及しておらず、車を引いたのは牛であり、その用途も荷車が中心だった。

博物館で立ちすくみながら、私はしばらく、その象形文字を見つめ続けた。車輪という事以外にも、それは何か心の琴線に触れる形だったのだ。

そして… 突然、その記憶は蘇った。

1996年2月末、私は北タイの古都チェンマイで一ヶ月の瞑想リトリート(接心)に入っていた。そこはビルマのマハシ・サヤドウ師の法統につながるヴィパッサナ・メディテーションの修行寺院で、インドで知り合ったタイ人僧侶の紹介で瞑想コースに参加したのだ。

それ以前95年に、ネパールでゴエンカジーのヴィパッサナーに出会っていた私は、寺院という伝統的なセッティングの中で行われる瞑想修行に、強い関心を持って臨んだ。

日本でも参禅の経験があった私にとって、しかしテーラワーダの瞑想はとても新鮮なものだった。日本の禅のような軍隊式の規律と統制を第一としたものではなく、その反対に、あくまでも修行者本人の主体性に基づいて進められる修行システム。それはどこまでも合理的でステップ・バイ・ステップの分かりやすいものだった。

難解な漢語ではなく、パーリ語から平易な英語へとダイレクトに翻訳された経典類や解説も、とても分かりやすく素直に心に入ってきた。

そして、接心が始まって2週間後、私は不思議な体験をした。

瞑想の深みの中で、突然、意識のスクリーンに白く眩い光の紋章が刻印されたのだ。それはまさに今、目の前にあるインダスのチャクラ文字そのものだった。

もちろんその時はそんな事は知らず、私は単なる幾何学文様(当時は「6Pチーズ印」と呼んでいた)のヴィジョンとして受け止め、「なんとも不思議な体験をした」程度の認識だった。けれど二つのデザインはまったく同じものであり、6本スポークの車輪とも重なるものだったのだ。

そこまで考えた私の中で、もうひとつの記憶が蘇ってきた。それはチェンマイでの体験から一年後、インドのリシュケシュでヨーガを習ったグルジーの言葉だった。

『常に神を思い精進する瞑想者の心には、神の恩寵としてチャクラのヴィジョンが現れる』

そして目の前には、瞑想するヨーギを刻んだ印章があった…

そう、6本スポークの車輪に見まがうインダスの文字は、瞑想の深みにおいてヨーギに訪れる、チャクラ・ヴィジョンの刻印ではないのか。

この円輪文字は、近年発掘が進んでいるグジャラート州のドラヴィーラ遺跡において発見された文字列の中にも複数刻まれている。これは特定のエリアの入り口に掲げられたある種「サインボード」とされ、現地の研究者によればこのチャクラ文字は、他のデザインとは本質的に異なった聖なる印である可能性が高いという。

私もこれまで少なくない数の印章を見て調べたが、チャクラ文字は最初(あるいは最後?)に刻まれている事がほとんどだった。例えば、冒頭に神を表す印を掲げる、などという事は充分あり得る話だ。

そういう視点で上の文字列を見ると、チャクラ文字によって3つの文節に区切ることもできる。左から「神??、神???、神神?」というように。

このあたりは、インダス文字全体の解読が待たれるところ、だが…

瞑想中に観る「幾何学模様」に関しても色々検索して調べたのだが、一説によると、瞑想者が修行を進めある種「サマディー」に近い「変性意識状態」に入ると、日ごろは全く自覚されていない広大な「無意識の海」に沈潜し、その時、全ての日常的な想念が消え去ったまっさらな意識のキャンバスに、突然様々な幾何学的ヴィジョンが一瞬のフラッシュバックの様に浮かぶのだという。

この様な「幾何学的ビジョン」は、ドラッグを摂取した時や病気あるいは事故等により意識が混濁した際に、更にいわゆる「臨死体験」時など、我々の意識が非日常的なステートにある時にしばしば現れると言われ、これは人間の視覚認識における基本構造と深い関わりを持っているらしい。

もしインダスの瞑想行者たちが、そのような「ビジョン」、中でもこの六方円輪の形をもって、神を表す印となしていたとしたら…

もちろんインダスのチャクラ文字がその様な背景を持った図章であったと言い得る客観的なデータは全くない。これは飽くまでも私個人の経験に基づいた単なる連想に過ぎない。

けれど私にとって刹那によぎったそのイメージは、鮮烈な印象として深く心に刻まれるものだった。

私の直感が正しいか否かはまさに神のみぞ知る。だがドーラヴィーラで発掘された「サインボード」に四つも記され、多くの印章において高頻度で文頭(文末)に印されるこのチャクラ文字には、必ずや何らかの「特別な意味」があった。

そこに神聖な何かを見出だしたという現地の考古学者もまた、同じように感じているのではないだろうか。

考古学者によると、インダスの都市遺跡には特権階級による専制支配の痕跡が見当たらず、武器も貧弱なものしか発見されていないという。強大な武力を持つ王のような求心力が不在な中、どのようにしてこれだけの文明が維持されたのかが大きな謎とされている。

ひとつの想定として、だが、当時インダス文明において、宗教的行者の存在が特別な力を持っていたのではないだろうか。そもそも印章自体、考古学者は「呪術的な意味を持っていた」と判断している。

一般に、古代において宗教が持つ力によって社会が統治される事は決して珍しくはない。例えば日本の邪馬台国のように、ある種「行者的」な資質を持った少数の神官の「霊力(祈祷の呪の力)」によってインダスの社会秩序が維持されていたとしたら・・・

印章文字に関する最新の研究によって、インダス文明を担ったのはドラヴィダ人だというのが最も有力視されているようだ。恐らく、彼らは優れて霊的な資質に恵まれていたのだろう。それは現在のタミル世界にも色濃く残っている。

その後、インダス文明が気候変動などで衰退に向かったまさにそのタイミングで、戦争の達人であるアーリア人が、ラタ戦車の車輪を駆って怒涛のように攻め込んで来た訳だが…

ガラスケースに囲まれた「チャクラ文字」の展示を見つめながら、私は3500年前のその瞬間をまざまざとヴィジュアライズ《 幻視 》していた。

そしてフと思ったのだ。インド亜大陸侵攻に際して、アーリア人達はどのような車輪、より具体的には「何本スポークの車輪」を用いていたのだろうか、と。

以前に書いたように、シンタシュタで発見された古代チャリオット葬の遺物では10本スポークが確認されている。そしてリグ・ヴェーダ成立とほぼ相前後する古代エジプトの最先端戦車は6本スポークだった。

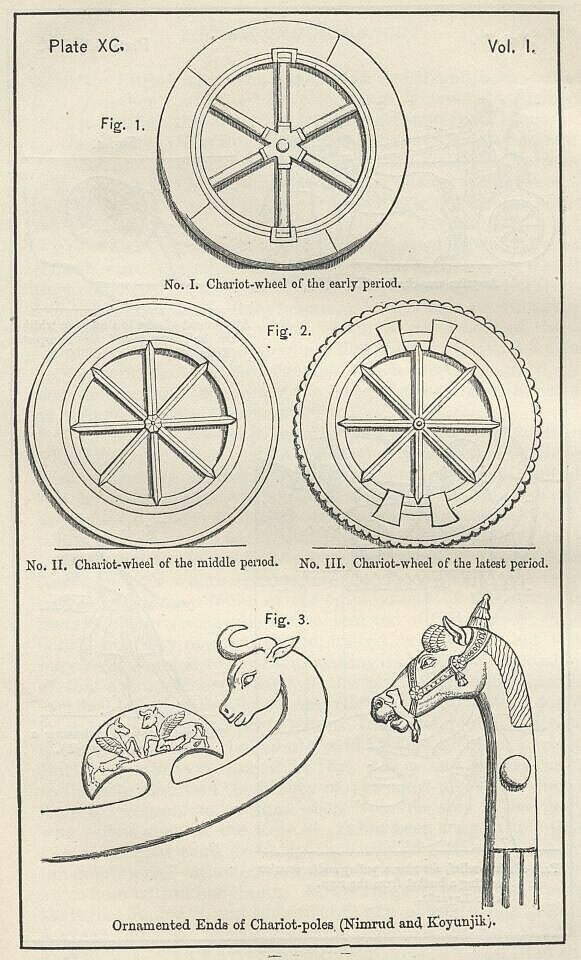

もう一つ、資料が確認できたものに古代アッシリアの戦車があるのだが、紀元前9世紀頃には6本で、時代が下るに連れそれは8本になっている。

アッシリア人は最も名誉あるものとして戦車を好みました。王は常に戦車で戦争に出かけ、町の包囲戦を除いて常に戦車から戦いました。

アッシリアの戦車は木製で、車輪は2つ、スポーク数は6-8でした。

そして、時代についてはいまいち不明確なのだが、インド国内で発見された、おそらく紀元前1000~前2000年に描かれた(中にはリグ・ヴェーダ成立の前後と言われるものもある)と推定される、洞窟の壁に残された先住民部族の岩絵にも多くのラタ戦車が存在し、私が調べた範囲では、最も出現頻度が高いのが8本スポークで次いで6本が確認できている(Chariots in the Chalcolithic Rock Art of Indian参照)。

これは未開の先住部族民たちが、戦車で戦うインド・アーリア人たちの姿を遠望してその印象を描いたものだとされている。

Neo-Chalcolithic/proto-historic period (2nd mill. BCE) paintings in various regions of India such as Chibbar Nulla, Chhatur Bhoj Nath Nulla, Kathotia, etc. depict the usage of chariots with spoked wheels.

新銅器時代/原始歴史時代(BC1000‐2000年) Chibbar Nulla、Chhatur Bhoj Nath Nulla、Kathotiaなどのインドのさまざまな地域の絵画は、スポーク・ホイール付きの戦車の使用法を表しています。

There are some depictions of chariots among the petroglyphs in the sandstone of the Vindhya range. Two depictions of chariots are found in Morhana Pahar, Mirzapur district. One depicts a biga and the head of the driver. The second depicts a quadriga, with six-spoked wheels, and a driver standing up in a large chariot box.

ヴィンディヤ山脈の砂岩のペトログリフの中には戦車の描写がいくつかあります。戦車の2つの描写は、ミルザプル地区のMorhana Paharにあります。1つは2頭立て戦車とドライバーの頭を描いています。2つ目は、6本スポークのホイールを備えた4頭立て戦車と、大きな戦車ボックスに立っているドライバーを表しています。

その他、現代においてもインド国内で現役で活躍する木製車輪のスポーク数等、様々なデータも考慮して考えると、恐らく荷馬車や牛車など荷物の運搬用に用いられるのは10~12本スポークが主流で、戦場で特にスピードを第一に求められる軽機動戦車の場合は6~8本スポークが主流だったのではないかと私は判断している。

この推定が正しかったとすると、アーリア人の侵略を受けた先住民たちが、6本スポークが高速で回転しつつ疾駆する姿を目撃した可能性は、極めて高いのだ。

その時、地軸を揺るがすような轟音をたてて疾駆する戦車を目の当たりにした時、その車輪が、自分たちにとって特別な、聖なる意味を持つシンボルと同じ形をしていたとしたら… 彼ら先住民は何を思っただろうか。

ひょっとして彼らは、ラタ戦車に乗るアーリア人を『神』だと思ったのではないか。

奔馬に引かれ、轟音を上げて大地を疾駆する高速機動戦車とそのスポーク式車輪。初めてそれを目の当たりにする彼らにとって、その動きは、そのはたらきは、正に神速そのものと映ったのではないのか。

それはちょうど、馬に騎乗したスペイン人侵略者を見て神だと錯覚したというインカの人々と、同じではなかっただろうか。

彼らがアーリア人を神だと強く畏怖したがゆえに、その後のヴァルナ・カーストというシステムの中で自らが最下層に位置づけられ隷従を強いられる事をある種「天意」として受け止めてしまい、抵抗する意欲が大きく削がれてしまったのではないか。

このストーリーもまた、今のところは私個人のひとつの読み筋に過ぎない。アーリア人の侵略を直接受けた先住民たちが、インダスの聖チャクラ文字を継承していたか否か、についても、確たる証拠はない。

どちらにしても、インダス文明におけるこの六放円輪文字と、アーリア・ヴェーダにおける聖チャクラ思想との「符合」は、偶然と言うには余りにも出来過ぎていた。

まるであたかも、「神の采配」であるかのように。

次回の投稿はこちら ↓