マリー・ローランサン展に行ってきたら他の展示も刺さった話

はじめに

2月某日、アーティゾン美術館で開催されている「マリー・ローランサン展」を観に行ってきた。マリー・ローランサンは「キュビスム展」で知り、ちょっと気になっていたアーティストのひとりだ。

↓キュビスム展に行ったときの話

彼女はギヨーム・アポリネールの恋人でキュビストたちとも親交があったそう。キュビスム展ではピカソたちのキュビスムに影響されたと思われる暗い色調の作品1点しかなかったため、あのパステルカラーの絵をこの目で見てみたかった。

マリー・ローランサン

「アポリネールとその友人たち

(第2ヴァージョン, 1909)」

それにアーティスト美術館へは行ったことがなく、他の展示も気になっていた。けっこう抽象画が好きなのだが、未見だったジャクソン・ポロックとマーク・ロスコの絵画を所蔵していることを把握していたため心を躍らせていた。

※例に漏れずネタバレ過多のため注意!

●アーティゾン美術館に来た!

●イヤホン忘れた

音声ガイドは無料なのだが、アプリのダウンロードと自前のイヤホンが必要。すっかり忘れていたため今回はガイドなしだ。

「マリー・ローランサン─時代をうつす眼─」

●4枚の自画像

「自画像(1904)」,

「自画像(1905頃)」,

「自画像(1908)」,

「帽子をかぶった自画像(1927頃)」

会場に入ると、まず描かれた時期の違う4枚の自画像が掲げられている。自画像は画家のスタイルの変化が如実に顕れていて面白い。最初の2枚はアカデミー・アンベールの画学生だった頃の作品。3枚目は1908年、彼女がモンマルトルの「洗濯船」に出入りしていた頃のもの。キュビスムの影響を感じさせる単純化された形態、そして平面的な構成となっている。

4枚目は1927年のもの。1914年にドイツ人貴族と結婚した彼女はドイツ国籍を得たために、一次大戦勃発によりペインへの亡命を余儀なくされる。そして1921年にパリへ戻り、再びそこで成功を収めた40代の彼女の姿だ。

第1章:マリー・ローランサンとキュビスム

●トウソクジン、早くもキュビストらに再会

もちろんマリー・ローランサンの作品たちを観たかったのだが、美術に強く興味を持つきっかけとなった「キュビスム展」で出会った彼女以外の画家たちの作品も展示されているということで、こちらもかなり楽しみにしていた。

首折れそう。

─────

ここでキュビスムの話を挟もう。その造形理論の説明については、いままでに読んだ解説で一番わかりやすかったものをそのまま引用させていただくことにする。

1908年頃からピカソとブラックを中心に展開された20世紀の主要な芸術運動。三次元的対象を二次元的平面に解体する大胆な造形を試み、さらに新聞紙など現実のオブジェを導入して、伝統的な絵画の意味機能を覆した。

美術出版社(2002), p231-232より引用

次にほんの少しだけ、キュビスム初期の動向について。パブロ・ピカソが1904年から1909年頃アトリエを構えていた、モンマルトルの集合アトリエ兼住宅「洗濯船(バトー・ラヴォワール)」では画家や詩人、美術愛好家たちが頻繁に訪れていた。そんななかピカソは1907年に「アヴィニョンの娘たち」を描いた。なおこの作品が公に発表されるのは1916年7月15日から31日に開かれたサロン・ダンタンでのこととなるため、この時点ではまだキュビスムという語は存在しないし、彼のアトリエを出入りしていた者しかそれを観ることはできなかった。

先に紹介したローランサンの自画像(3枚目)が描かれた1908年には、カーンヴァイラー画廊でジョルジュ・ブラックの初個展が開かれ、その絵画たちが批評家ルイ・ヴォークセルから「彼は形態を蔑み(中略)キューブへと還元している」と評される。そして1909年、「メルキュール・ド・フランス」にシャルル・モーリスが寄せたブラックに関する記事により「キュビスム」という呼称が初めて表面化する。

ローランサンはこれらの動向を近くで目撃していたという。アルベール・グレーズとジャン・メッツァンジェの共著、「キュビスムについて(1912)」では、ローランサンの作品の図版が2点掲載されており、キュビストの一員として数えられている。

「キュビスムについて(1912)」,

同著(オリジナル版画等を加えた新装版)

「キュビスムについて(1947)」,

ギヨーム・アポリネール著

「キュビスムの画家たち(1913)」

─────

●ピカソとブラック

キュビスムを生み出し、一次大戦が勃発する1914年まで共同実験をしていた2人。1909-1911頃の分析的キュビスムでは色彩より空間の幾何学的構成が優先される。また1912-1914頃の総合的キュビスムに移行すると「文字」の導入、そしてコラージュ等の手法が用いられるようになる。2人の実験はあまりにも緊密で、この時期の彼らの作品はとても似通っているものが多い。

彼らはローランサンと同じく「洗濯船」に出入り(あるいは居住)していた。ブラックと彼女はアカデミー・アンベールにて既知の中だったようだ。

文字の導入がなされ、総合的キュビスムの特徴がみられる。

切子面状に構成された画面に指向性のある筆触(構造的筆触)、そして面と面の境界を曖昧にするパサージュの技法が取り入れられている。

「ブルゴーニュのマール瓶、グラス、新聞紙(1913)」

紙を貼り付けるパピエ・コレや異物を混ぜるコラージュの技法がふんだんに用いられている。新聞や絵の具に混ぜられた砂は明らかに異質な混入物であり、絵の中とこちらの世界との境界をも揺さぶる効果を発揮している。我々が見ているものは絵なのか、それともただの異物だろうか。

●グレーズとメッツァンジェ

先に紹介した「キュビスムについて」というキュビスム最初期の理論書を著した2人だ。彼らをはじめ主にサロンへの出品を活動の場としたキュビストは「サロン・キュビスト」と呼ばれる。

「キュビスム的風景(1911-1912)」

いかにもキュビスムらしい平面的画面構成の中に、家屋や橋、樹木などのモチーフがみられる。

秩序だった構成。ガラス瓶の透明感が美しい。

まるで木工品のような色調と際だって細やかな構成。手袋してるかな……。

●ロベール・ドローネー

彼は妻のソニア・ドローネーとともに、ピカソやブラックらのキュビスムとは異なる色彩豊かで抽象的な表現へと移行していく。夫妻はこれを「同時主義」と呼んだが、ギヨーム・アポリネールはこの傾向を「詩的(オルフィック)キュビスム」と称した。

1912年、ローランサンとロベールはパリのバルバザンジュ画廊にて個展の同時開催をしている。

空間と時間の同時対比により、窓から見える風景の形象はほとんど消え去り、それらの色彩のみが画面上で幾何学的に構成されている。額縁そのものが極めて具象的な「窓」としての役割を果たしているようにも見える。絵画の中の世界と現実世界の額縁との同時性まで彼は意識していたのだろうか。

●フアン・グリス

ピカソと同じくスペイン出身の画家で、1906年から「洗濯船」に暮らしていた。ピカソやブラックの実験を目の当たりにし、1911年頃からキュビスムの絵を描くようになる。

「LE JOURNAL(新聞)」と書かれた紙片がおそらく書き込まれている。木目模様がテーブルの存在を暗示しているのだろう。

第2章:マリー・ローランサンと文学

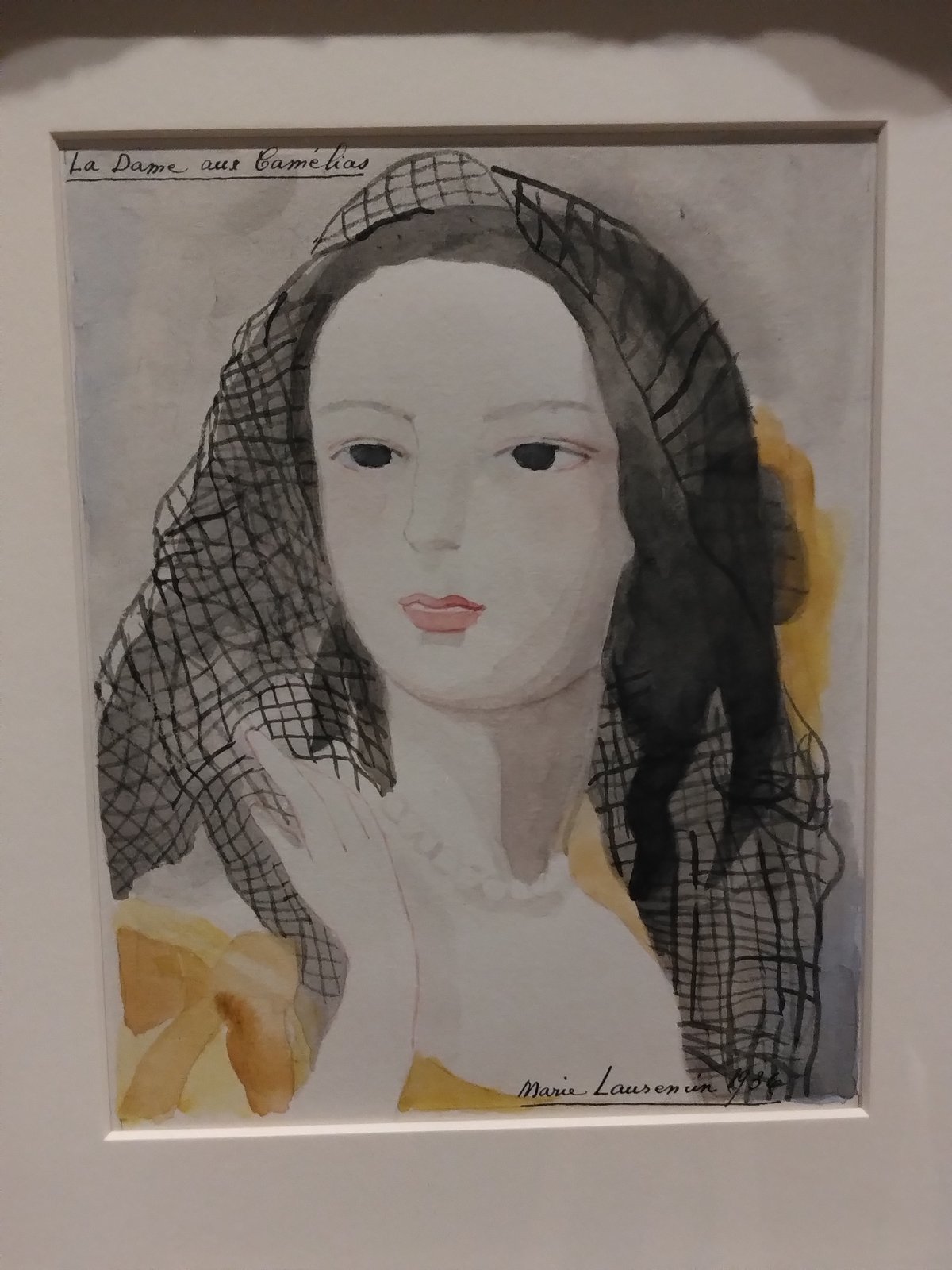

ローランサンは絵画制作の一方で自作の詩も書き、挿絵も請け負ったという。中でもアレクサンドル・デュマ・フィス「椿姫」の英語版出版にあたって、彼女が描いた挿図の水彩原画がとても美しかったので何枚かピックアップする。

第3章:マリー・ローランサンと人物画

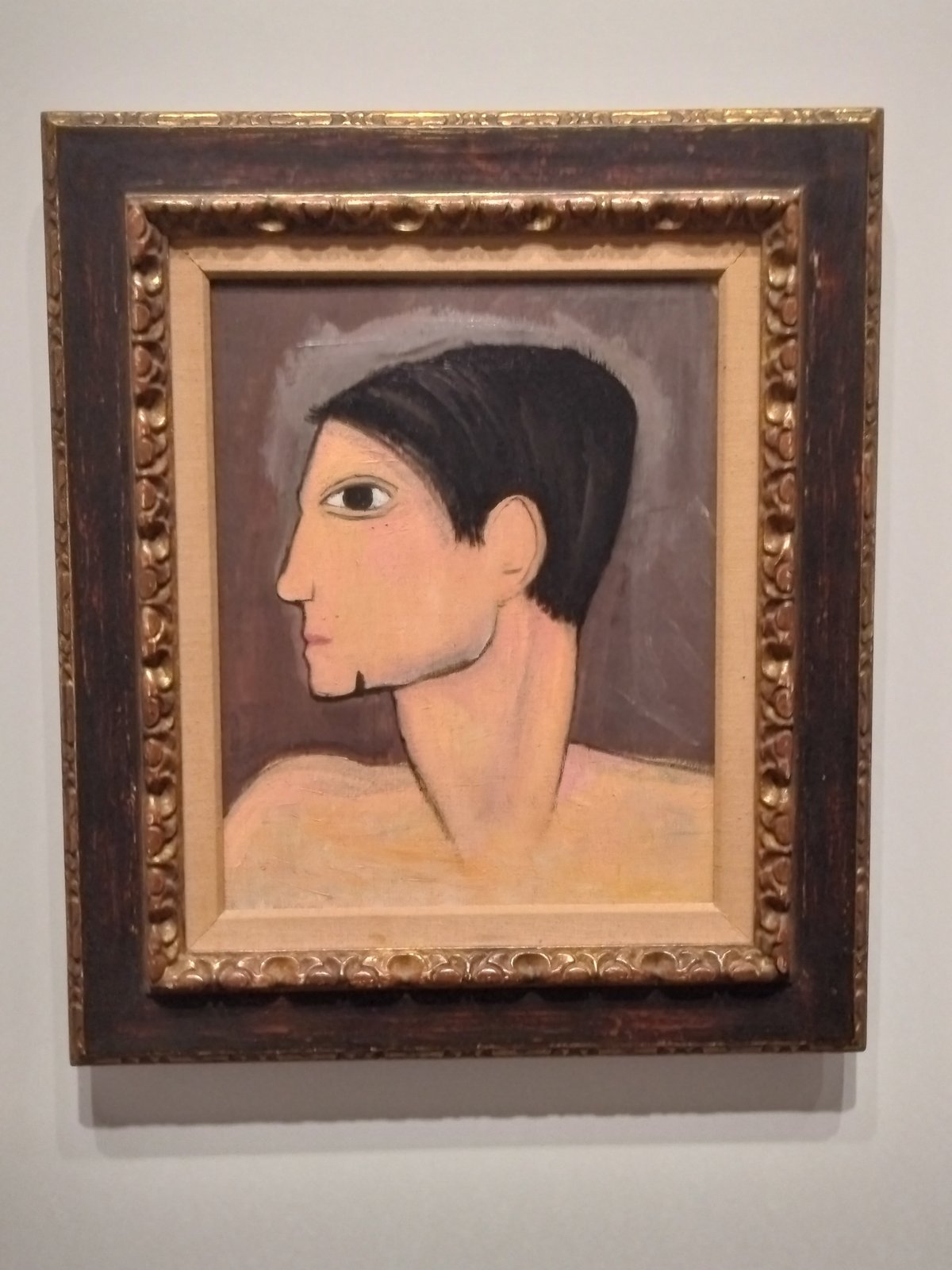

彼女は人物画が得意だったと紹介されていた。同時期にパリで活躍した画家や、彼女自身が影響を受けたと語っている4人の画家─マティス、ドラン、ピカソ、ブラック─の絵(ここでは紹介しない)も展示されていた。

暗い背景との対比で少女たちと本、そしてカーテン? が妖しく浮かび上がる。

先ほどのピンクが基調の絵とは対照的に寒色~中間色が多く用いられており、落ち着いた雰囲気。

●アメデオ・モディリアーニ

キュビスム展にも作品が展示されていたが、こちらはいかにもモディリアーニらしい絵だ。

不思議なスタイルだよなぁ。

●東郷青児

名前は知ってたが絵の実物は初めて拝見した。2023-2024のキュビスム展が「50年ぶりの大キュビスム展(展覧会チラシより)」と謳われる典拠になっていると思われる、1976年の「キュービズム展」では「Ⅳ 日本におけるキュービズム的傾向」というセクションが設けられ、彼のキュビスムの作品が2点出展されていたことを確認している。

パリジェンヌの妖艶な雰囲気が伝わってくる。

●藤田嗣治

こちらも初めてお目にかかる。1956年の彼の日記には、ローランサンの葬儀に立ち会ったことが記されているそう。

ジャポニズムを感じる……。猫はまるで絵巻から出てきたかのようだ。

第4章:マリー・ローランサンと舞台芸術

舞台の衣装や舞台装置を手がけたこともあるそうだ。ものすごい活躍ぶり。

この講演においてローランサンは舞台衣装と舞台装置のデザインをしたらしい。

第5章:マリー・ローランサンと静物画

あまりイメージにはなかったが、彼女は静物画も描いていた。花の絵を2点ピックアップする。どちらも大胆な筆致ながら花が持つ美しさを鮮やかに捉えている。また彼女が絵付けした椅子2脚も展示されていた。

終章:マリー・ローランサンと芸術

最後に彼女の群像表現から、ローランサンにとっての芸術とは何であったのかを振り返る展示があった。晩年の作品1点を紹介しよう。彼女らしいパステルカラーで彩られた女性群像の背景にはミラボー橋が描かれている。これはかつての恋人、ギヨーム・アポリネールを暗示しているそう。

展示の最後にはアポリネールの詩「ミラボー橋」が掲載されている。彼女はいったい何を想いこの絵を描いたのだろう?

「石橋財団コレクション選」

マリー・ローランサン展を観た余韻に浸る間もなく、財団コレクションの作品たちが展示されている。こちらも見応えたっぷりだった。いいものばかりだったがきりがないので、気になったものをいくつか絞って挙げよう。

美しい、あまりにも美しい。

マティスらしい鮮やかな原色の色彩だ。

「3本の菩提樹(1908)」

カンディンスキーっぽくない。抽象に至る前だ。

声が出そうになった。観られて嬉しい。

可愛すぎる! なんだこれ!

「灰色を忘れろ」「灰色以外を忘れろ」

でかい! 圧倒される!

会いたかったぜポロック!

編み目の大きさを変えることで何かが浮かび上がっている。何かは分からない。

山水のようなイメージがあるように見えるけどよく分からない。でも大胆で力強い。

山田五郎さんのチャンネルで取り上げられていた気がする。何の回だったかな……。

もうね、盛り上がってるなんてレベルじゃないマチエールですよ。

こちらも堂々たる筆致とボコボコした絵肌で魅せてくれる作品。

さいごに

マリー・ローランサン展では激動の西洋に生きた彼女が描く、その絵にある優美さの理由の一端を見た。石橋財団コレクション選はほとんど19世紀以降の作品が展示されていて、好みの抽象絵画も多く見物だった。

キュビスム展以来興味がある展覧会ならば行かなくては! という衝動が強く、ちょっと自制しないとなと思っている。音声ガイドも聴きたいしもう1回くらいはここに来るかもしれない。アーティゾン美術館、ローランサンの次はコンスタンティン・ブランクーシ展やるんだよね。そちらも行きたいーーー! という魂の叫びを残して、今日のところは筆を置くことにする。

ここまでおつき合いいただき、誠にありがとうございました。

3/1 2回目

後日談。図録をひととおり読んだうえで、イヤホンを用意してもう1回やってきた。正直なところアーティゾン美術館の音声アプリは使いにくい。アプリを入れWi-Fiをオンにした状態にすると、音声マークのついた展示品の近くに行くことで案内を聴けるようになる。ただこれがWi-Fiが発する電波の干渉がおきているのか、上手く案内が切り替わらないことが多かった。結局自動ではなく手動で番号を押し、表示される文章を読んでいた。音声案内とは……。

マリー・ローランサン展と石橋コレクション選とで言いたいことをひとつずつだけ挙げておく。

マリー・ローランサン展

●椿姫の水彩画が本当に美しい

透明感が素晴らしいと思う。もう1回来たのはこれにお目にかかりたかったところもある。

石橋コレクション選

●首折れそう

「ディエゴの肖像」1954-1955

この日はアーティゾン美術館のあとに国立新美術館で開催されている「マティス展」をはしごしたため、こちらの展示はやや駆け足になってしまった。1日に2カ所回るなんて、私にとっては美術館巡りの楽しさを教えてくれたキュビスム展の影響が大きかったことを感じる。

そしてキュビスム展はマリー・ローランサンというアーティストを知るきっかけにもなった。「イズム」の枠にはまらない、彼女の創造力と強さを見ることができてとてもよかった。

↓マティス展

参考文献

・「キュビスム展 図録」,国立西洋美術館ら監修, 日本経済新聞社(2023)

・「マリー・ローランサン展 図録」,賀川恭子編集・執筆 ,アーティゾン美術館(2023)

・「増補新装 [カラー版] 西洋美術史」,高階秀爾監修, 美術出版社(2002)

・「キュービズム展 図録」, 東京国立近代美術館編集・発行(1976)

・「アート・ビギナーズ・コレクション もっと知りたい キュビスム」, 松井裕美著, 東京美術(2023)