12-1月振り返り「プロジェクト評価とロジックモデル」

みなさんこんにちは!コミドクスタッフの石井(れいちゃん)です。

コミドクの12月・1月の振り返りでは「プロジェクト評価を学ぶ」をテーマに「ロジックモデル」について学びました。

ロジックモデルとは?

よりよい事業や施策を協働しながら見つけるために、事業のインパクト(成果がもたらす社会や制度などの変化や効果)の因果関係を図示したものです。

「こうなれば、こうなるはず」(= If, thenの因果関係)の仮説の集まりで、「何のために、何をする」「何をすることで、何をもたらすか」を視覚的に示すことができます。

プロセスから成果のつながりを明示できるので、NPOやNGOなど定量的評価が難しい領域での活動や事業の評価に用いられています。

ロジックモデルをつくるメリットはいくつかありますが、特に「事業の目的と社会的なインパクトをわかりやすく共有できる」、また、「協働のきっかけをつくり関係者を巻き込みやすくなる」という点で特に有効と言われています。

典型的なロジックモデルは、事業の「プロセス(過程)」と「アウトカム(成果)」の2つの構成要素に分かれています。

さらに、プロセスの中に、事業の「インプット (資源)」、「活動」、直接的な「アウトプット (結果)」という要素が含まれます。 「アウトカム(成果)」は、事業の期待される効果のことで、達成されるまでどのくらい時間がかかるかによって、「短期/中期/長期」と分けて設定することもあります。

インプット:ヒトモノコトといった資源。人、資金、知識、技術など。

活動:実際に行う行動や起きるできごと

アウトプット:インプットの結果として人が触れるサービスや製品。

アウトカム:サービス、製品による個人や環境の変化・効果。

インパクト:成果がもたらす社会や制度などの変化や効果。

詳細はこちらもご参考にしてください👉

2023年3月文部科学省大臣官房政策課政策推進室-ロジックモデル作成マニュアル

一般的に医師がよく学ぶ医学のエビデンスとはちょっと見方が異なるこのロジックモデル。

ここからはコミドクフェローが実際にどのような学びをしたか、ご紹介します。

軽井沢フェロー:こっきーの学び

コミドクフェローのこっきーです。

ほっちのロッヂで月1回行なっている"走る部"の活動を今後どのように展開していくのか考える過程で、コミドクの中でロジックモデルについての紹介がありました。

定期的に地域でイベントを企画していると、目先のイベントで何をするのかに目線がいきがちになっていました。ロジックモデルで紹介されている中長期的なアウトカムを再考することで、自分たちはこの活動を通じてどんな景色をみたいのか?ということを念頭に置いて、今の活動を見つめることができました。

チームでお互いにフィードバックしながら、ブラッシュアップしていきます。

一度この図を作ってみた上で、月1回の振り返りの場でコミドクのメンバーからフィードバックをいただきました。

「情報交換の場作り」を初期アウトカムに置きましたが、ややぼんやりとしていないか? 具体的にどのような情報が交換できると良いのか?という質問をもらいました。

最終アウトカムが量的に測定しにくいものであるからこそ、その前段階である初期・中期アウトカムに具体性を持たせることで、理想とする景色に近づけているのかをチームとして自覚したり、可視化しやすくなるという学びがありました。

アウトプットについては、単に"走る部の実施"としましたが、実際には雑談、準備体操、走る、お茶するなど活動内容を細かく分けることができて、それぞれから生まれる価値があることに意見交換の中で気づきました。

走ること自体に価値を見出す人もいれば、誰かと話すことや新たな人間関係を作ることを目的にしている人もいます。

目的を限定せず広がりを持たせるためにも、もう少し活動を細分化することで新たなアウトカムも生まれる予感がしました。今回いただいたフィードバックをもとにロジックモデルの再検討をしながら、これからの活動を皆で創造していきたいと思います。

町田フェロー:ふーちゃんの学び

コミドクフェローのふーちゃんです。

ここまでワクワクを起点としたプロジェクト作りを行ってきましたが、今回は少し視点を変えてプロジェクトの目的から手段、成果までの経路を論理的につないで図示をしていく「ロジックモデル」作成に挑みました。

作成には正直とても苦戦しましたが、その苦戦こそが今の自分の課題なのかなとも感じました。

地域での活動を行うとき参加者の方が身構えてしまわないように、医療者側・提供者側からの目的(「〇〇で健康になる」など)をあえて全面に出さない工夫をすることが多いのですが、それが逆に医療者や周囲の関係者などにとっては理解が難しくなる要因でもあったように感じます。

ロジックモデルに沿って論理的に説明ができるようにすることで、活動成果の評価が行えたり、地域活動になじみがあまりない医療者や周辺の方にも意義を理解してもらい巻き込むための言葉を持つことができるようになると感じました。

伝える目的や対象者に合わせて、あえて言葉にしすぎず前面に押し出しすぎない表現や、逆にしっかりとロジックに沿って説明するなど引き出しを増やすことで理解者、協力者、そしてともに楽しむ仲間を増やしていけるといいなと思っています。まだまだ修行中が必要そうですが。

なぜコミドクでロジックモデルを学ぶのか?

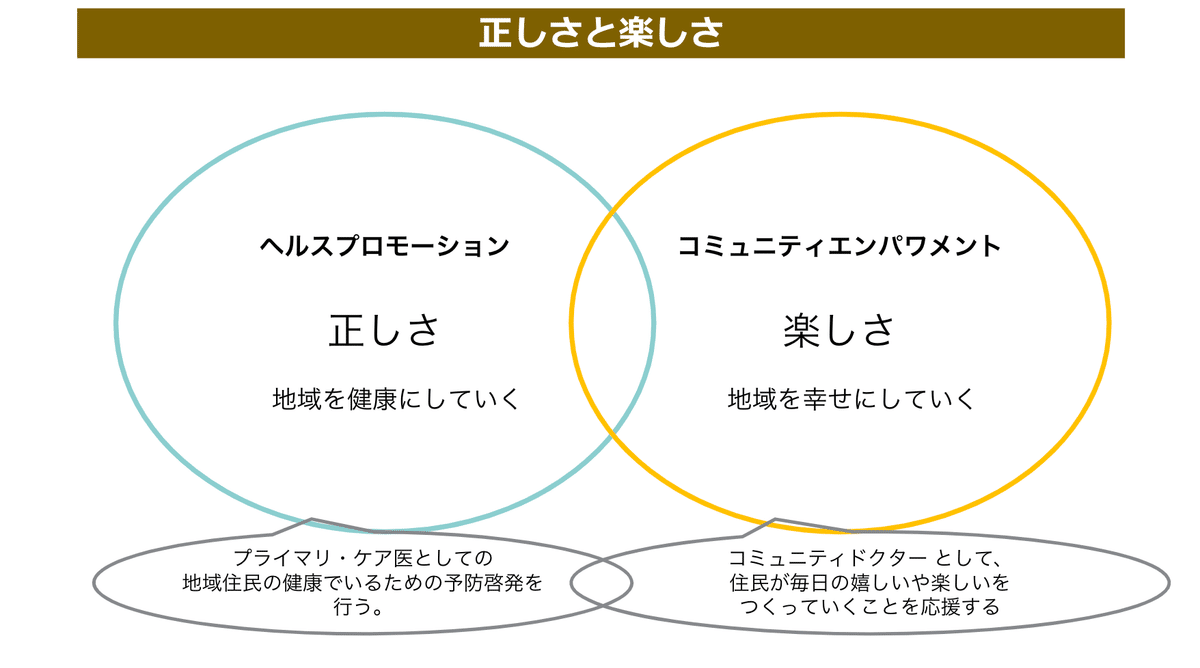

ロジックモデルは事業評価の方略のひとつとして捉えられることがありますが、私たちコミュニティドクターが地域で活動をしていく上で、地域や所属する組織、仲間にプロジェクトについて伝え、理解してもらい、応援してもらうことにつながっっていくことがあります。

また、ロジックモデルの形に落とし込むことで構造化されプロジェクトが客観視できること、仲間でフィードバックし合いプロジェクトがブラッシュアップされていくことも大切なことです。

一方で、評価に囚われすぎてしまうと、プロジェクトのさまざまなナラティブ(物語)を見落としてしまう可能性も同時に考えないといけません。

地域に出ていくコミュニティドクターとして、プロジェクト評価をどう捉えるのか、そしてロジックモデルをどのように味方につけていくのか。学び合う時間になりました。

<参考資料>

国連NGO JACEーロジックモデル〜インパクトの最大化を図る目標を選定するフレームワーク

PwC-Social Impact Initiative インパクトレポート

(文責:石井、藤田、在原、坂井)