バイロイト音楽祭2023FM放送

12月25日 楽劇「ラインの黄金」

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から前夜祭 楽劇「ラインの黄金」

トマシュ・コニエチュニ(ウォータン/バリトン)

ライムント・ノルテ(ドンナー/バリトン)

アッティリオ・グラーザー(フロー/テノール)

ダニエル・キルヒ(ローゲ/テノール)

オウラヴル・シーグルザルソン(アルベリヒ/バリトン)

アーノルト・ベズイエン(ミーメ/テノール)

イェンス・エリック・オースボー(ファゾルト/バリトン)

トビアス・ケーラー(ファフナー/バス)

クリスタ・マイア(フリッカ/メゾ・ソプラノ)

ヘイリー・クラーク(フライア/ソプラノ)

オッカ・フォン・デア・ダメラウ(エルダ/メゾ・ソプラノ)

エヴェリン・ノーヴァク(ウォークリンデ/ソプラノ)

ステファニー・ハウツィール(ウェルグンデ/ソプラノ)

ジモーネ・シュレーダー(フロースヒルデ/メゾ・ソプラノ)

バイロイト祝祭管弦楽団(管弦楽)

ピエタリ・インキネン(指揮)

作曲: ワーグナー

(2時間29分2秒)

〜2023年7月26日、バイロイト祝祭劇場、バイロイト(ドイツ)〜

シュヴァルツ演出「ニーベルングの指環」は、修正を加えた2年目も不評だが、3年越しに登場した指揮者インキネンの正統的な解釈での音楽作りは、完成度が高く好評を得た。 ソリスト達は2年目を迎え、進化を見せている。アルべリヒ役シーグルザルソンの暗めの声でのワル振り、ミーメ役ベズイエンの卑屈なキャラ、ローゲ役キルヒの生意気さ、亭主を尻に引くフリッカ役マイアらは、役作りを深めている。ウォータン役コニエチュニは今年からラインの黄金にも登場、アルべリヒと双子という設定をアクの強い歌唱で演じた。インキネンの透明感のある精緻な音楽と共に聴きどころ満載の全1幕。

バイロイト観劇記

昨年2022年に新制作されたヴァレンティン・シュヴァルツ演出の《ニーベルングの指環》。「聖地」での《指環》新演出ということで、世界中から注目が集まりましたが、国内外の評や聴衆の反応ともに、残念ながらけっして成功とはいえないものでした。事実今年の《指環》は売れ行きが悪く、当日でもバラ売りのチケットを買うことができる状況でした。寂しいことです。

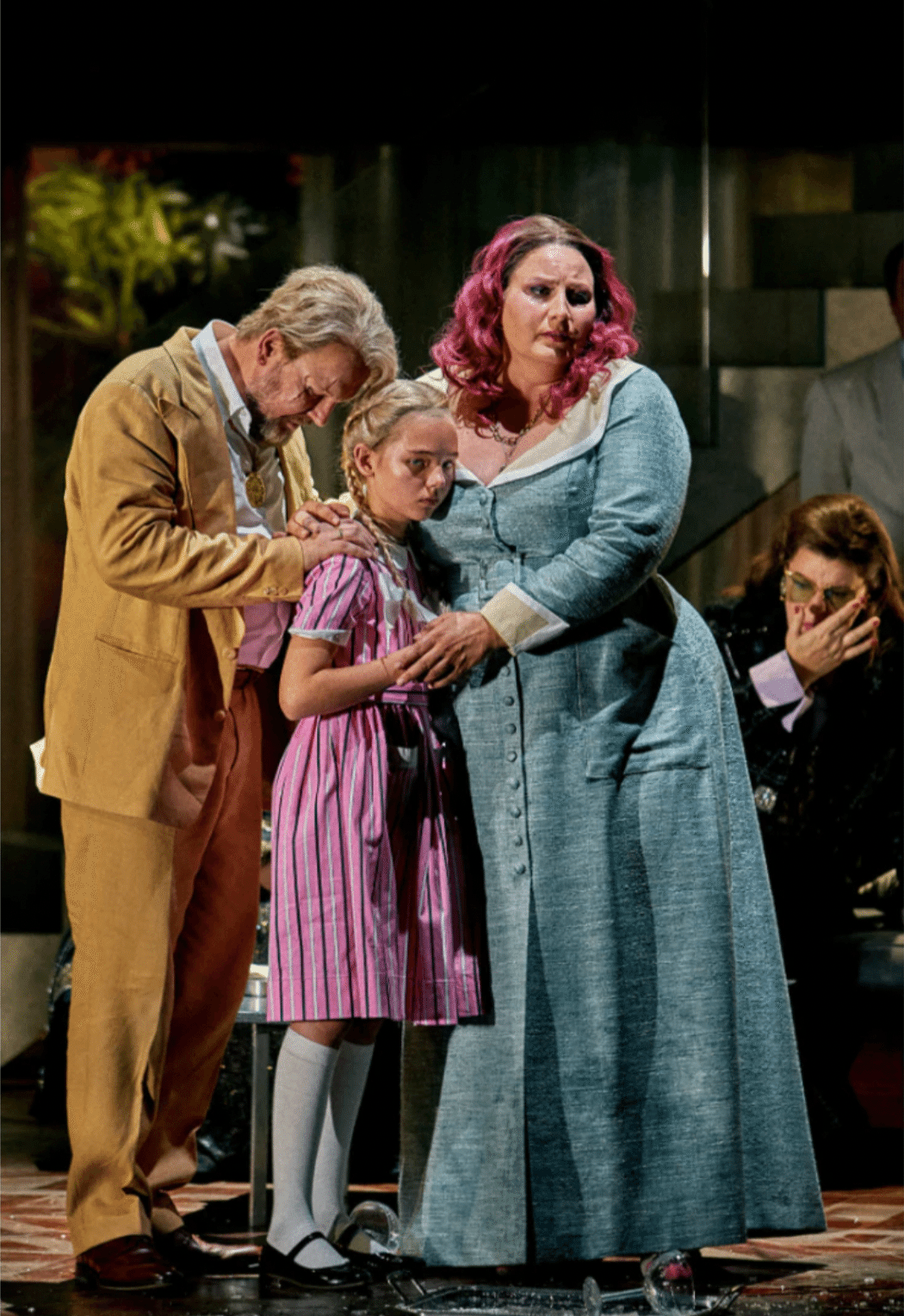

《指環》をNetflix映画のようなマフィアの物語に置き換えたシュヴァルツの演出には、昨年の観劇記でも触れたように、いくつものアイディアが詰め込まれています。指環を若さの象徴としての子どもに変更すること、その子どもがのちにハーゲンとして成長すること、ジークリンデがヴォータンの子を懐胎していることなど、そこには大胆な発想があります。問題はそのようなアイディアが作品の展開とともに発展せず、また互いに有意な関連を持っていないため、演出家の読み替えの全体像が見えないことです。

今年の上演ではバイロイトの恒例にしたがい、演出上の細部の修正がありました。結論を先に述べてしまえば、その調整を経てなお、シュヴァルツ・リングはいまだ十分な説得力を持つに至っていないと思います。とはいえひとつ重要なモチーフが浮かび上がったことで、4部作を通じた読み替え演出としての一貫性が強まったことは事実です。それは暴力の連鎖というモチーフです。

たしかに《指環》という作品は、欲望や憎悪が引き起こす暴力の物語とも考えられます。このシュヴァルツ演出では全体的に登場人物たちの乱暴なふるまいが目に付きます。それが昨年の初演の時点ではたんに印象に留まるものでしたが、今年の再演ではひとつのテーマとして浮かび上がる工夫がされていました。

《ラインの黄金》の最終第4場におけるふたつの場面に注目しましょう。指環=子どもの所有権をめぐって、ファーフナーはファーゾルトを殴り殺しますが、そのとき彼は手に金具(=ナックル)をはめています。俗に「メリケンサック」と呼ばれるものです。

またこの演出では幕切れで、フライアがローゲにそそのかされて、銃で自殺することが仄めかされます。

このナックルと銃というふたつの小道具が《神々の黄昏》に至るまで、要所で用いられることになります。以降これを手がかりとして、このシュヴァルツ演出を読み解いてみましょう。

(文・新野見卓也 鑑賞日:2023年8月21日)

12月26日 楽劇ワルキューレ

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第一夜 楽劇「ワルキューレ」第1幕

クラウス・フロリアン・フォークト(ジークムント/テノール) 、

ゲオルク・ツェッペンフェルト(フンディング/バス)

トマシュ・コニエチュニ(ウォータン/バリトン)

エリーザベト・タイゲ(ジークリンデ/ソプラノ)

クリスタ・マイア(フリッカ/メゾ・ソプラノ)

キャサリン・フォスター(ブリュンヒルデ/ソプラノ)

ケリー・ゴッド(ゲルヒルデ/ソプラノ)

ブリット・トーネ・ミュラーツ(オルトリンデ/ソプラノ)

クレア・バーネット・ジョーンズ(ワルトラウテ/ソプラノ)

クリスタ・マイア(シュヴェルトライテ/アルト)

ダニエラ・ケーラー(ヘルムヴィーゲ/ソプラノ)

ステファニー・ハウツィール(ジークルーネ/アルト)

マリー・ヘンリエッテ・ラインホルト(グリムゲルデ/アルト)

ジモーネ・シュレーダー(ロスワイセ/アルト)

バイロイト祝祭管弦楽団(管弦楽)

ピエタリ・インキネン(指揮)

作曲: ワーグナー

(1時間2分48秒)

〜2023年7月27日、バイロイト祝祭劇場、バイロイト(ドイツ)〜

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第一夜 楽劇「ワルキューレ」第2幕

作曲: ワーグナー

(1時間30分54秒)

〜2023年7月27日、バイロイト祝祭劇場、バイロイト(ドイツ)〜

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第一夜 楽劇「ワルキューレ」第3幕

作曲: ワーグナー

(1時間9分43秒)

〜2023年7月27日、バイロイト祝祭劇場、バイロイト(ドイツ)〜

オペラの要素と楽劇の要素が織り交ぜられた作品。許されない兄と妹との愛の重唱や、父と娘の愛と葛藤という情感の場面、「ワルキューレの騎行」など名曲にあふれている。 ウォータン役コニエチュニやフンディング役のツェッペンフェルト、フリッカ役マイアらの演技力のある歌声、ブリュンヒルデ役フォスターの豊かな表現力、輝きと柔らかさを持つジークムント役フォークトなど優れたワーグナー歌手が揃った。インキネンによる祝祭管弦楽団の演奏も素晴らしい響きで、シビアなワグネリアンからも熱狂的なブラボーの叫びと拍手で認知された好演。

《ワルキューレ》第1幕では、《ラインの黄金》の項で述べた小道具のひとつがさっそく登場します。フライアが自殺に使った銃です。光る三角形の箱に収められたそれは、この演出ではノートゥングとして扱われます。本来ノートゥングNotungは父親ヴォータンが、息子ジークムントの苦難Notを救うために残した剣のはずです。ですが窮地を脱するためのその武器は、そもそも呪われたものであったということでしょう。当然、それは不幸な結末を予期させます。

たしかにフライアとジークムント/ジークリンデ兄妹の間に、物語上の密接な関係はありません。ですが音楽に注意を向けると、これは必ずしも強引な変更ではないことがわかります。問題の銃が登場したのは《ラインの黄金》の終盤でした。じつはそこは4部作中、はじめて〈剣の動機〉が鳴り響く場面なのです。そして次にそのハ長調の輝かしい分散和音が奏されるのはもちろん、剣=ノートゥングが重要な役割を果たすこの《ワルキューレ》第1幕です。ですから、両場面で同一のモチーフが用いられることには一定の説得力があります。

ところで今年の《指環》の変更は演出面だけではありません。昨年のコルネリウス・マイスターに代わり、ピエタリ・インキネンが指揮台に立ちました。日本フィルの首席指揮者として、日本の音楽ファンにはおなじみのマエストロです。昨年はリハーサルも大詰めの段階、公演直前に新型コロナウイルスに感染し交代を余儀なくされたため、今回は満を持しての登場といえます。

昨年のマイスターの指揮には、劇的な効果を狙ったさまざまな仕掛けがありました。それが奏功した場面がある一方、奏者や歌手の呼吸に反して無理を押し通した結果、作品の魅力を損なっていた箇所も少なくありませんでした。その点インキネンの音楽は流れに作為がなく、バランスのとれた演奏といえます。

《ワルキューレ》においては主要キャストの変更もありました。ジークリンデがリーゼ・ダヴィドセンからエリザベト・タイゲへ、ブリュンヒルデがイレーネ・テオリンからキャサリン・フォスターへと引き継がれました。

昨年バイロイト・デビューを果たし《オランダ人》ゼンタ役が評価されたタイゲですが、今年は加えてこのジークリンデ、エリーザベト(《タンホイザー》)の3役をこなしました。そのため集中力が分散したのでしょうか、持ち声を響かせるという以上の歌唱が聴かれなかったのは残念でした。音楽祭側には、若い才能がじっくりと作品に向かい合う時間と環境を整えてほしいものです。一方フォスターはいまやブリュンヒルデの第一人者となりました。今後もバイロイトを支えてくれることでしょう。

(文・新野見卓也 鑑賞日:2023年8月22日)

12月27日 楽劇「ジークフリート」

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第二夜 楽劇「ジークフリート」第1幕

アンドレアス・シャーガー(ジークフリート/テノール) 、

アーノルド・ベズイエン(ミーメ/テノール) 、

トマシュ・コニエチュニ(さすらい人/バリトン)

オウラヴル・シーグルザルソン(アルベリヒ/バリトン)

トビアス・ケーラー(ファフナー/バス)

オッカ・フォン・デア・ダメラウ(エルダ/メゾ・ソプラノ)

ダニエラ・ケーラー(ブリュンヒルデ/ソプラノ)

アレクサンドラ・シュタイナー(森の小鳥/ソプラノ)

バイロイト祝祭管弦楽団(管弦楽)

ピエタリ・インキネン(指揮)

作曲: ワーグナー

(1時間21分31秒)

〜2023年7月29日 バイロイト祝祭劇場(ドイツ)〜

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第二夜 楽劇「ジークフリート」第2幕

作曲: ワーグナー

(1時間15分16秒)

〜2023年7月29日 バイロイト祝祭劇場(ドイツ)〜

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第二夜 楽劇「ジークフリート」第3幕

作曲: ワーグナー

(1時間25分2秒)

〜2023年7月29日 バイロイト祝祭劇場(ドイツ)〜

若き英雄ジークフリートが、割れた名刀ノートゥングを鍛え直し、その剣で大蛇を倒し、指環と財宝を奪って、美女を眠りから覚ますという、血湧き肉躍る冒険物語。 ジークフリート役シャーガーの恐れを知らぬ無謀さ、悪だくみキャラのミーメ役ベズイエン、アクの強いさすらい人役コニエチュニ、威圧感のあるファフナー役T.ケーラー、ブリュンヒルデ役D.ケーラーの繊細な表現力など、歌、演技力ともにレベルの高い歌手がそろった。インキネンはこの作品では積極的な指揮で躍動感のあふれる演奏を繰り広げている。

バイロイト観劇記

《ジークフリート》第1幕では、ジークフリートが折れたノートゥングを一旦溶かしてから、新たな剣として再生させる鍛冶の場面が聴き所のひとつです。では《ワルキューレ》の項で触れた銃=ノートゥングは、どう扱われているでしょうか?

ここでは本来の物語のとおり、ジークフリートは剣を鍛えます。銃はどこにいったのでしょうか? もし意図があって銃を剣に(原作の通りに)戻したのだとしたら、それを観客に理解させる必要がありますが、どうやらそのような工夫はみあたりません。

しかもあの銃が収められていた光る三角形の箱は、第2幕の舞台となるファーフナーの館に置いてあるのです。《ワルキューレ》では銃=ノートゥングの扱いについて、音楽も考慮に入れた周到さがありましたが、この場面にかんしては理解の鍵となる要素は見当たりません。シュヴァルツ演出の整合性のなさはこのようなところに現れています。

さて、その第2幕ではもうひとつの小道具が登場します。ファーフナーがファーゾルトを殺す際に使ったナックルです。ファーフナーが息を引き取ったのち、その世話係である森の小鳥がナックルを発見します。そしてそれはファーフナーがかつて連れ去った子ども=現在の若きハーゲン(黙役)に渡されるのです。《ワルキューレ》においてジークムントが呪われた武器を引き継いだように、ハーゲンもまた血に穢れた暴力の装置を手に入れるのです。そしてこの武器は続く《神々の黄昏》でふたたび現れます(ただしこの継承のために、子ども=ハーゲンが指環の読み替えであることの意味がさらに曖昧になってしまう点は指摘しておきたいと思います)。

演奏にも触れておきましょう。インキネンは前2作に比べ大胆に音楽を動かし、ピットから輝かしい響きを立ち上げることに成功していました。とくに筆者が接した第3チクルスでは、放送音源が収録された初回よりも、響きと流れのバランスがとれていたように思います。ジークフリート役のアンドレアス・シャーガー、ミーメ役のアーノルド・ベズイエンなど実力派キャストたちは、2年目ということもあり、歌唱・演技ともにずいぶん練られてきました。

ダニエラ・ケーラーは次代を担うブリュンヒルデとして期待されていますが、昨年は指揮者の遅いテンポ設定と運びによって歌唱が不安定になっていたのが惜しまれました。今年はインキネンのサポートのおかげでしょう、息も音程も安定しており本来の魅力を発揮しました。今後この役をどのように深めてくれるでしょうか。

(文・新野見卓也 鑑賞日:2023年8月24日)

12月28日 楽劇「神々のたそがれ」

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第三夜 楽劇「神々のたそがれ」第1幕

アンドレアス・シャーガー(ジークフリート/テノール)

ミヒャエル・クプファー・ラデツキー(グンター/バス)

オウラヴル・シーグルザルソン(アルベリヒ/バリトン)

ミカ・カレス(ハーゲン/バス)

キャサリン・フォスター(ブリュンヒルデ/ソプラノ)

アイレ・アッソーニ(グートルーネ/ソプラノ)

クリスタ・マイア(ワルトラウテ/ソプラノ)

オッカ・フォン・デア・ダメラウ(第一のノルン/アルト)

ジモーネ・シュレーダー(第二のノルン/アルト)

ケリー・ゴッド(第三のノルン/ソプラノ)

エヴェリン・ノーヴァク(ウォークリンデ/ソプラノ)

ステファニー・ハウツィール(ウェルグンデ/ソプラノ)

ジモーネ・シュレーダー(フロースヒルデ/メゾ・ソプラノ)

バイロイト祝祭合唱団(合唱)

エバハルト・フリードリヒ(合唱指揮)

バイロイト祝祭管弦楽団(管弦楽)

ピエタリ・インキネン(指揮)

作曲: ワーグナー

(1時間59分46秒)

〜2023年7月31日ドイツ、バイロイト祝祭劇場〜

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第三夜 楽劇「神々のたそがれ」第2幕

作曲: ワーグナー

(1時間6分19秒)

〜2023年7月31日、ドイツ、バイロイト祝祭劇場〜

前夜祭と3日間の舞台祝祭劇「ニーベルングの指環」から第三夜 楽劇「神々のたそがれ」第3幕

作曲: ワーグナー

(1時間18分6秒)

〜2023年7月31日ドイツ、バイロイト祝祭劇場〜

リング最終章。アルべリヒの恐るべき息子ハーゲンの策略、ジークフリートの死、ブリュンヒルデの自己犠牲と世界の救済から神々の終えんまでが圧倒的な迫力の音楽で描かれた。

今年のプロダクションは、高レベルの歌手がそろった。ジークフリート役のシャーガーはハマリ役、ブリュンヒルデ役のフォスターとD.ケーラーは双璧、男声陣は芸達者で表現力豊か、女声陣はハーモニーもソロもそつがない。彼らをまとめ上げた指揮者インキネンは、祝祭管弦楽団を相手に精緻なアンサンブルと表現で、4部作全体に渡って聴かせた。終演後、聴衆は満場一致の拍手とブラボーで称賛している。

バイロイト観劇記

これまでシュヴァルツ・リングから浮かび上がる暴力の主題を追ってきました。《神々の黄昏》では第3幕に注目しましょう。舞台となる荒廃したプールには、あの銃=(《ワルキューレ》における)ノートゥングが収められた光るピラミッド型の箱が置かれています。

そしてこの場所で、かつてファーフナーがファーゾルトを殺めたのとおなじやり方で、すなわちあのナックルを用いてハーゲンがジークフリートを撲殺するのです。つまり《ラインの黄金》以来引き継がれてきた暴力が再現されるのです。

前3作での武器の継承は初演時からありましたが、ノートゥングが置かれている経緯は《ジークフリート》第2幕同様不明にせよ、終幕でそれらの存在が強調されることは今年の大きな変更点です。ブリュンヒルデの自己犠牲がこの暴力の連鎖を断ち切るのだとすれば、それはこの楽劇の終焉に相応しいといえます。

ただ依然として問題は残ります。まず、それをめぐって争っていたはずの指輪=子どもの問題が解決されていません。子どもはプールの底から逃げ出します。つまり暴力の原因が解決されないままになります。

そして胎児の映像の問題です。《ラインの黄金》は胎内で争う双生児(アルベリヒとヴォータン)の映像に始まり、《黄昏》は両者が抱き合う映像で幕が下ります。上演の最初と最後に、つまり物語の枠組みとしてこの映像が提示されています。ですから劇中でのさまざまな出来事は、ここに至ってこの枠の中で(再)解釈されます。

ですが、暴力をはじめ演出上のさまざまなモチーフを追ったとしても、なぜ憎しみ合う双子が和解へと至ったのか、その契機は見えてきません。とくに今年はヴォータンの死体が吊り下げられることで、終幕の不吉さが増したため、一層不可解です。むしろこの映像さえなければ、解釈の余地の幅が生まれたのかもしれません。

このように細部の修正を経てなお、シュヴァルツ・リングは完成されたとは言い難い状況です。また読みの不整合性のみならず、人物の所作や間合いが音楽と軌を一にしないこともその不人気の要因かもしれません。とくに今年のインキネンのスムーズな運びのもとでは、昨年以上に気になる観客もいたのではと思います。演出が十分な説得力を得るには、もう少し大胆で根本的な見直しも必要でしょう。来年はフィリップ・ジョルダンの指揮、クラウス・フロリアン・フォークトのバイロイトでのジークフリート役デビューなど、音楽面で大きな変化が期待されています。演出もまた、変わることができるでしょうか。

(文・新野見卓也 鑑賞日:2023年8月26日)

解説 三澤洋史(新国立劇場首席指揮者)

国立音楽大学声楽科卒業後、指揮に転向。ベルリン芸術大学指揮科を首席で卒業。 1999年から2003年までの5年間「バイロイト音楽祭」で祝祭合唱団指導スタッフの一員として従事。2011年、文化庁在外研修員としてミラノ・スカラ座を研修。それらの経験を生かして、新国立劇場合唱団指揮者として同合唱団を世界的レベルにまで高めた。2016年、オペラに於ける合唱指揮者としての業績が評価され、JASRAC音楽文化賞受賞。新国立劇場合唱団は、2018年ミュージック・ペンクラブ賞の室内楽、合唱部門で受賞。 作曲家としては、ミュージカル「おにころ」「愛はてしなく」「ナディーヌ」及びMissa pro Pace(平和のためのミサ曲)などがある。 愛知祝祭管弦楽団を率いて、ワーグナーの楽劇全曲演奏を行う。「パルジファル」「ニーベルングの指環」4部作、「トリスタンとイゾルデ」を指揮し、2023年「ローエングリン」予定。 バッハに深く傾倒し、東京バロック・スコラーズをホームグラウンドにして活動している。CDモテット集は、雑誌「レコード芸術」で準特選に選ばれた。 著書に「オペラ座のお仕事」「ちょっと お話ししていいですか」 愛知県立芸術大学、京都教育大学、東京藝術大学における非常勤講師、名古屋芸術大学及び洗足学園音楽大学客員教授を歴任。びわ湖ホール専任指揮者などを経て、現在、新国立劇場合唱団首席指揮者、愛知祝祭管弦楽団音楽監督、東京バロック・スコラーズ音楽監督、京都ヴェルディ協会理事。

12月29日 歌劇「タンホイザー」

歌劇「タンホイザー」第1幕

ギュンター・グロイスベック(ヘルマン/バス)

クラウス・フロリアン・フォークト(タンホイザー/テノール)

マルクス・アイヒェ(ウォルフラム/バリトン)

シヤボンガ・マクンゴ(ワルター/テノール)

オウラヴル・シーグルザルソン(ビテロルフ/バス)

ホルヘ・ロドリゲス・ノルトン(ハインリヒ/テノール)

イェンス・エリック・オースボー(ラインマル/バス)

エリザベト・タイゲ(エリーザベト/ソプラノ)

エカテリーナ・グバノヴァ(ヴェーヌス/ソプラノ)

ユリア・グリューター(牧童/ソプラノ)

バイロイト祝祭合唱団(合唱)

エバハルト・フリードリヒ(合唱指揮)

バイロイト祝祭管弦楽団(管弦楽)

ナタリー・シュトゥッツマン(指揮)

作曲: ワーグナー

(57分9秒)

〜ドイツ、バイロイト祝祭劇場〜

歌劇「タンホイザー」第2幕

作曲: ワーグナー

(1時間10分11秒)

〜ドイツ、バイロイト祝祭劇場〜

歌劇「タンホイザー」第3幕

作曲: ワーグナー

(53分1秒)

〜ドイツ、バイロイト祝祭劇場〜

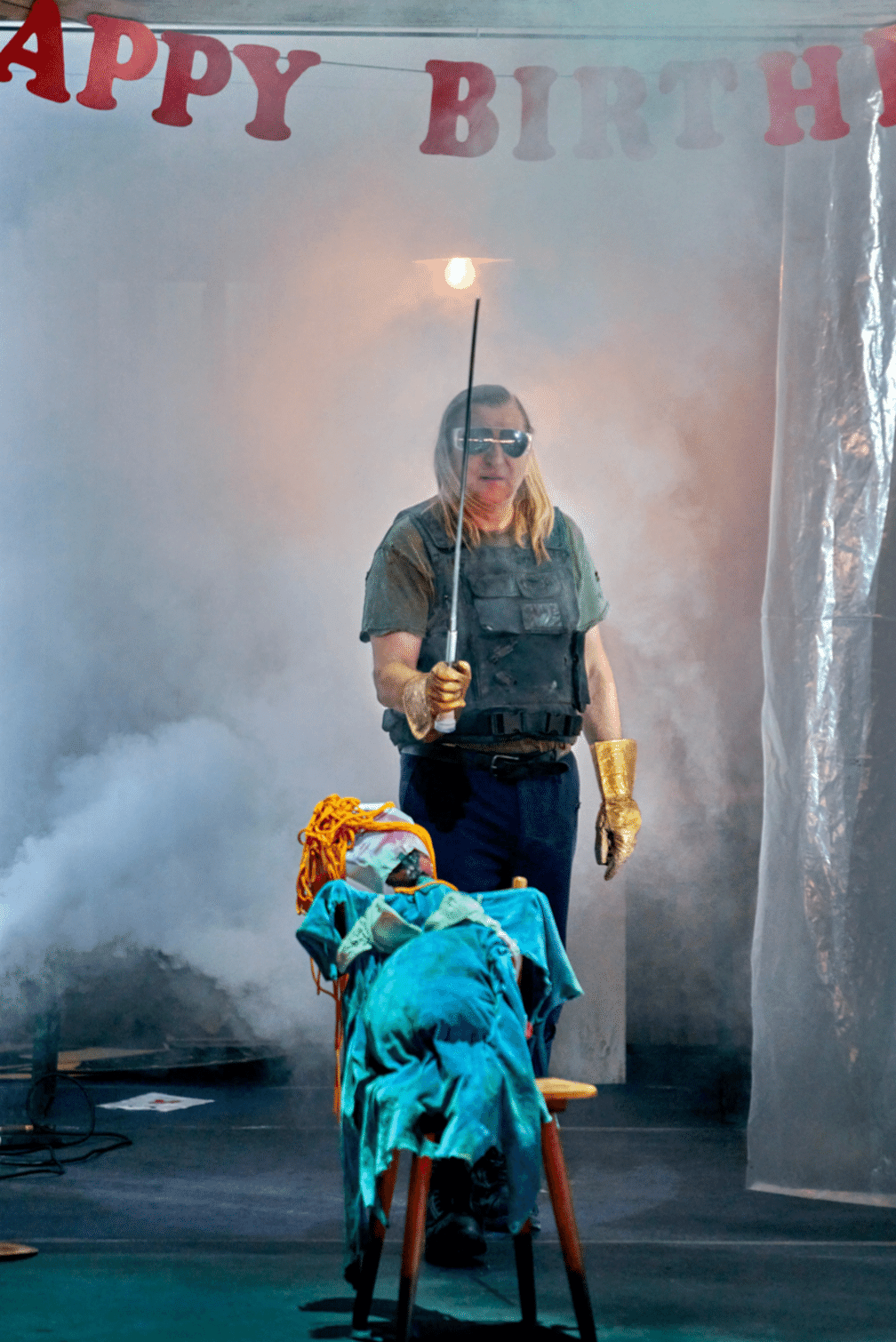

十字軍の騎士タンホイザー伝説とヴァルトブルクの歌合戦伝説から生み出された作品▽官能の愛と精神の愛の間で揺れる騎士の苦闘と救済が描かれる 大行進曲やエリーザベトの「歌の殿堂」、ヴォルフラムの「夕星の歌」など、名曲が詰まった「タンホイザー」。2019年から上演されているクラッツァーの演出では、本来自由な芸術を標榜して始まったはずのバイロイト音楽祭自身が、いまやローマ教皇のような権威としてなっていることを表現している。タンホイザー役はグールドの降板でフォークトが登場、ウォルフラム役のアイヒェと共に、活躍が光る。

バイロイト観劇記

本作は、バイロイトで鑑賞できるプロダクションの中でもっとも充実しています。現在のバイロイトにおいて、なにか一作だけ観るならなにが良いかと問われたら、迷うことなく、このトビアス・クラッツァーの演出をお薦めしたいです。バイロイト自身、そしてワーグナーの芸術そのものを戯画化するかのように始まる演出ではありますが、ただ奇をてらっただけではなく、細部まで考え抜かれた周到なものであることが、2019年の初年度上演以降、観客にも浸透してきたのではないでしょうか。

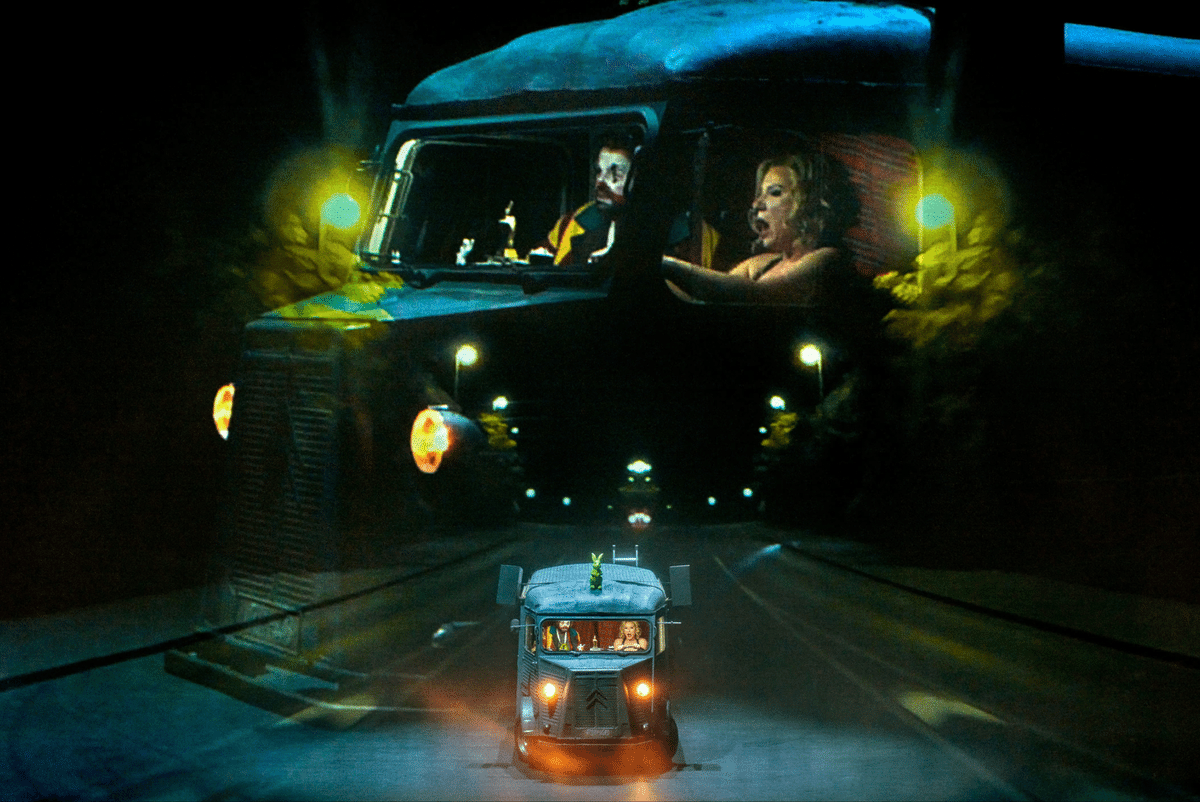

ライブ映像を多用する第2幕、そして第1幕序曲と第3幕最後で用いられるロードムービーが、かゆいところに手の届く完成度で、舞台上での出来事を妨げることなく、補完的に補う役割を果たしているのも驚くべき工夫です。映像の細部が、毎年の上演を経て少しずつ変わっているのも、遊び心が感じられて好印象(第1幕序曲では以前のバウムガルテン演出への風刺映像だったものが、今年のパルジファルのARメガネを風刺したものに変更されていました)。ヴェーヌスが乱入するドタバタ劇として構成された第2幕から一転、しんみり聴かせつつ、男性の救済のために女性が犠牲になる、という残酷さを浮き彫りにする第3幕の悲劇があらためて沁みます。ガトー・ショコラとオスカルの幕間パフォーマンスは、なんどかそれらを繰り返してきたせいか、2019年に私が聞いた時よりも洗練されていたようにおもわれました。

歌手は女声陣がやや小粒ながら、とくにヴェーヌス役のエカテリーナ・グバノヴァの体当たり演技が全体を牽引していました。やはり、歌手にとってやりがいのある役どころとして演出を施したクラッツァーの手腕に帰するところ大でしょう。あきらかに、演出が歌手を「助ける」好事例として(めったに見られぬことだけに)、特筆しておきたいと思います。一方、エリーザベト役を歌うエリーザベト・タイゲは、初年度にリーゼ・ダヴィドセンという圧倒的な存在を聴いてしまっているが故に、やはりその舞台上の存在感を比べてしまいます。歌で表現できることの可能性をもう少し拡げるだけで、多くのひとの心を掴むことができるのでは、と少し残念に思ってしまいます。

マルクス・アイヒェはバイロイトで数多くのリリック系バリトン役を手がけてきましたが、いよいよヴォルフラムの「夕星の歌」が心に染み入るレヴェルになってきた、と感じます。本演出も表題役を歌うグールドが積極的に牽引してきたプロダクションなだけに、その不在は本当に惜しまれましたが、グールドに勝るとも劣らぬ人気を誇るクラウス・フロリアン・フォークトが尻上がりに調子を上げ、第3幕のローマ語りを痛切に聴かせてくれました。コミカルな役も、シリアスな役も、あの軽くて強い声にかかると、とたんに真実味を帯びた響きになるのは本当に不思議です。

このプロダクションはなかなかひとりの指揮者に固定されることがなく、2019年だけがヴァレリー・ゲルギエフ(1日だけ代わりにティーレマンが振っています)、それ以降はアクセル・コーバーが務めていましたが、今年はナタリー・シュトゥッツマンが、指揮者としてバイロイト初出演を果たしました。歌手としてこの劇場に出演してもおかしくないキャリアの持ち主でしたが、指揮者としての力量を遺憾なく発揮し、自然な音楽作りを成し遂げたことが、今回のプロダクションにおいて最大の驚きであったかもしれません。歌手の呼吸に寄り添いつつ、音楽を破綻なく、緊張感とともにまとめ上げ、観客も終演後に盛大な喝采を送っていました。

それでも、劇場におけるこの一体感を生み出したのは、やはり演出の力であったでしょう。演出の力によって、指揮者も、歌手も、オーケストラも、これほどまでに輝けるのですから。バイロイトにおける上演の醍醐味を知る上で、このプロダクションにはぜひ多くのひとに触れていただきたいと思わずにはいられません。

(文・広瀬大介 鑑賞日:2023年8月16日)

12月30日 歌劇「さまよえるオランダ人」

歌劇「さまよえるオランダ人」

ゲオルク・ツェッペンフェルト(ダーラント/バス)

エリザベト・タイゲ(ゼンタ/ソプラノ)

トミスラフ・ムジェク(エリック/テノール)

ナディーネ・ヴァイスマン(マリー/メゾ・ソプラノ)

アッティリオ・グラーザー(かじ取り/テノール)

ミヒャエル・フォレ(オランダ人/バリトン)

バイロイト祝祭合唱団(合唱)

エバハルト・フリードリヒ(合唱指揮)

バイロイト祝祭管弦楽団(管弦楽)

オクサーナ・リーニフ(指揮)

作曲: ワーグナー

(2時間16分18秒)

〜2023年8月1日、ドイツ、バイロイト祝祭劇場〜

3年目のプロダクションとなった「さまよえるオランダ人」。初年度から担当するウクライナ出身で音楽祭史上初の女性指揮者、オクサーナ・リーニフが安定感を増している。 歌手は昨年からかなり入れ替わり、オランダ人役は人気と実力の歌手ミヒャエル・フォレ。ダーラント役のツェペンフェルトとの豪華な低音の二重唱は聴きどころ。ゼンタ役は去年に続きエリザベト・タイゲが務めている。グールドの病気降板でエリック役のシャーガーが穴埋めに回り、バイロイト出演が10年となるトミスラフ・ムジェクがエリック役を担当、安定した声を聴かせた。

バイロイト観劇記

ドミトリー・チェルニャコフの演出については、昨年、ゲスト出演してくださった新野見卓也さんが、簡にして要を得た素晴らしい解説をこの欄に寄せてくださいましたので、ぜひそちらをご参照頂ければと思います。今年も前年を踏襲する演出であり、筆者が今回付け加えることはほとんどありません。ただ、このチェルニャコフ演出は、プロダクション初年度(2021年)から歌手がかなり入れ替わり、とくにオランダ人とダーラントの演技については、当初のとげとげしさがかなり後退した印象も受けました(筆者はむしろそのほうが好みです)。歌手が代わることで演出が発するメッセージはこれほどまでに変わるのか、と驚きを新たにした次第。 今回、ここでは、普段の放送時間内ではなかなか話すことのできないことを書かせて頂こうと思います。バイロイトの合唱についてです。

コロナ禍で世界が閉ざされる前、筆者は2010年代、ほぼ毎年のようにバイロイトへの「巡礼」を繰り返していました。もちろん、世界中のワグネリアンとともに、ここでしか味わえない、最高のワーグナーを経験するためです。ただ、超一流の歌手たちは、通常のオペラシーズンで、他の歌劇場でもその歌声を愉しむことはできますし、同じではないにせよ、近年のバイロイトを彩る刺激的な読み替え演出も、世界中の歌劇場で百花繚乱といった体を成しています。

ならばここでしか味わえない音楽的要素はなにか。特別な祝祭劇場という場の他に、筆者はそれをオーケストラと合唱、とりわけ合唱の素晴らしさに見出しています。オーケストラは、主にドイツ語圏の歌劇場で演奏を続ける奏者たちが、自分の歌劇場が夏休みとなる時期に、このバイロイトにやって来ます。あれほどバカンス好きで、まとまった休暇を死守することにすべてを賭けるヨーロッパ人なのに、その休暇を棒に振って、リハーサルも含めれば約2ヶ月、毎日ワーグナーに浸り続けるため、この地に滞在し続けるのです。もちろん合唱の人たちも事情は同じ。休みを犠牲にしてまでもワーグナーを演奏したい、ワーグナーを歌いたいというひとたちの燃えたぎる情熱によって、この音楽祭は支えられているといっても過言ではありません。

そして、このバイロイト音楽祭においては、1850年代以降に手がけられた後期作品(と、ここでは便宜的に呼びます)に対し、1840年代に手がけられた前期3作品、すなわち《さまよえるオランダ人》《タンホイザー》《ローエングリン》のことを、戯れに「オペレッタ」と呼ぶことがあります。もちろん、かなり規模の大きな「オペレッタ」ではありますが。《指環》や《トリスタン》《マイスタージンガー》《パルジファル》といった重量級ばかりが並ぶ後期作品を思えば、そう呼びたくなるのは無理もありません。実際、この3作品(と《ラインの黄金》)のときは、宿に戻れる時間が普段よりもすこし早くなりますから。

とはいえ、ある一点においては、この「オペレッタ」3作品は、後期作品よりもはるかに重量級な部分があります。それが合唱なのです。実際、合唱団が担う負担(というか、歌うべき小節数と言うべきかも)において、この3作品は、あらゆるオペラを考慮に入れても、もっとも負担が大きい、と、筆者の知り合いの合唱団員が口を揃えて言うのですから、きっと間違いはありません。もちろん、どの歌劇場においても、合唱団は全力を尽くして歌っているでしょうが、集中力やスタミナ、あるいは言語の問題を、すべての合唱団が最高水準でクリアできるとは限りません。

戦後のバイロイト音楽祭は、世界最高といってよいその際立った水準へと合唱団を導くことのできる、すぐれた合唱指揮者に恵まれました。1951年の音楽祭再開時には、ヴィルヘルム・ピッツ(在任:1951-1972)が招聘され、早くも音楽祭の合唱団はその盛名を国内外に馳せることになります。ピッツの後を継いだノルベルト・バラッチュ(在任:1972-1999)、名だたる指揮者からの信頼も厚く、その伝統を受け継ぎました。バラッチュから多くの薫陶を受けたと語る三澤洋史さんもまた、新国立劇場の合唱指揮者として、その水準を世界に名だたるものとしていることは、皆さんもご存じの通りです。そして、2000年以降、現在に至るまでバイロイトの合唱指揮者の任にあるのは、エバハルト・フリードリヒ。力強く、一糸乱れず、複雑な声部の描き分けも苦にせず、なによりワーグナーを知り尽くした合唱団による迫力の名演は、まさにこの劇場に来ないと聴くことができません。皆様にはぜひFMで、この素晴らしさを味わい尽くしていただきたいと思います。

いささか前置きが長すぎたかもしれません。私がワーグナー前期の「オペレッタ」3作を愉しむとき、正直に言えば、もっとも愉しみにしているのが、この合唱団なのです。とくに《オランダ人》では、第1幕で男声合唱、第2幕で女声合唱がそれぞれに歌い、第3幕ではその両者が渾然一体となりつつも、幽霊船の亡霊と船乗りがそれぞれに互いの歌(モティーフ)を歌う場面において、その音楽の凄みを初めて、まざまざと知ったのが、このバイロイトでの上演でした。

そして、また今年も、筆者にとっては4年ぶりに、その醍醐味をしっかりと味わうことができただけでも、バイロイトへとやってきた甲斐があったと感じた次第です。第3幕の合唱は、まさに劇場そのものが揺れているかのような臨場感が、聴き手へと襲いかかるように迫ってきました。これぞ幽霊船の魔力。ラジオでお楽しみ頂くには限界があるかもしれませんが、そのくらいの迫力だったと脳内補完してお聴き頂けると、筆者としては大変嬉しいです。

今年は歌手も大変充実していました。オランダ人にミヒャエル・フォレ、ダーラントにゲオルク・ツェッペンフェルトなど、こればかりはバイロイト以外では聴くことの難しい黄金キャストです。《トリスタン》などを降板してしまったシュテファン・グールドの穴を埋めるため、エリック役に予定されていたアンドレアス・シャーガーがジークフリート役などに移り、前演出でエリックを歌っていたトミスラフ・ムジェクが急遽登板。もちろん演出は違うのですが、この劇場で自分の声をいかに響かせるべきか、ということを熟知しているだけに、その声は無理なく、自然に、聴衆のもとへと届いていたように思います。エリザベート・タイゲは、昨年の成功を受けて、今年はゼンタ、エリーザベト、ジークリンデと、大車輪の活躍。ただ、さすがにこれらの役を次から次へと歌うのは体力的にも負担が大きいように思われ、場面によってはやや精彩を欠く瞬間も見られたのは残念でした。

オーケストラと歌手の息がもっともピッタリと寄り添っていたのは、私が聴いた中ではこの《オランダ人》が随一であったように感じられました。これはひとえに、音楽の勘所を手堅く押さえ、この作品を半世紀も振り続けたカペルマイスターのような貫禄で導いたオクサーナ・リーニフの手腕あってこそでしょう。《タンホイザー》のシュトゥッツマン同様、バイロイトにおける女性指揮者の登用は、大きな成功を収めたと言えるのではないでしょうか。

(文・広瀬大介 鑑賞日:2023年8月14日)

出演広瀬大介(音楽学・音楽評論)

音楽学者、音楽評論家。1973年生まれ。青山学院大学教授。日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事・事務局長。著書に『リヒャルト・シュトラウス自画像としてのオペラ』『帝国のオペラ』『オペラ対訳×分析ハンドブック シュトラウス/楽劇 サロメ』『もっときわめる! 1曲1冊シリーズ3 ワーグナー:《トリスタンとイゾルデ》』など。 『レコード芸術』など各種音楽媒体での評論活動のほか、NHKラジオへの出演、演奏会曲目解説・CDライナーノーツの執筆、オペラ公演・映像の字幕・対訳などを多数手がける。

ゲスト(29日,30日)佐藤天彦(将棋棋士 九段)

1988年福岡県福岡市生まれ。1998年に中田功八段の門下となり2006年に四段に昇段。2008年と2011年の新人王戦で優勝。2016年に当時の羽生善治名人に4勝1敗で勝利、名人位で初タイトルを獲得、以後3期にわたって名人。デザインや建築・家具、ファッションにこだわりを持つ一方、早くからクラシック音楽にも親しんでいる。

12月31日 舞台神聖祝祭劇「パルシファル」

舞台神聖祝祭劇「パルシファル」第1幕

デレク・ウェルトン(アンフォルタス/バリトン)

トビアス・ケーラー(ティトゥレル/バス)

ゲオルク・ツェッペンフェルト(グルネマンツ/バス)

アンドレアス・シャーガー(パルシファル/テノール)

ジョーダン・シャハナン(クリングゾル/バス)

エリーナ・ガランチャ(クンドリ/ソプラノ)

シャボンガ・マクンゴ(聖杯守護の第一の騎士/テノール)

イェンス・エリック・オースボー(聖杯守護の第二の騎士/バス)

ベッツィ・ホーン(第一の小姓/ソプラノ)

マーガレット・プランマー(第二の小姓/メゾ・ソプラノ)

ホルヘ・ロドリゲス・ノルトン(第三の小姓/テノール)

ギャリー・ダヴィスリム(第四の小姓/テノール)

ベッツィー・ホーン(花の乙女/ソプラノ)

マーガレット・プランマー(花の乙女/メゾ・ソプラノ)

エヴェリン・ノーヴァク(花の乙女/ソプラノ)

カミーユ・シュノアー(花の乙女/ソプラノ)

ユリア・グリューター(花の乙女/ソプラノ)

マリー・ヘンリエッテ・ラインホルト(花の乙女/アルト)

マリー・ヘンリエッテ・ラインホルト(アルト・ソロ(天上からの声)/アルト)

作曲: ワーグナー

(1時間37分59秒)

〜2023年7月25日、バイロイト祝祭劇場、バイロイト(ドイツ)〜

舞台神聖祝祭劇「パルシファル」第2幕

バイロイト祝祭合唱団(合唱) 、 エバハルト・フリードリヒ(合唱指揮) 、 バイロイト祝祭管弦楽団(管弦楽) 、 パブロ・エラス・カサド(指揮)

作曲: ワーグナー

(1時間2分50秒)

〜2023年7月25日、バイロイト祝祭劇場、バイロイト(ドイツ)〜

舞台神聖祝祭劇「パルシファル」第3幕

作曲: ワーグナー

(1時間14分24秒)

〜2023年7月25日、バイロイト祝祭劇場、バイロイト(ドイツ)〜

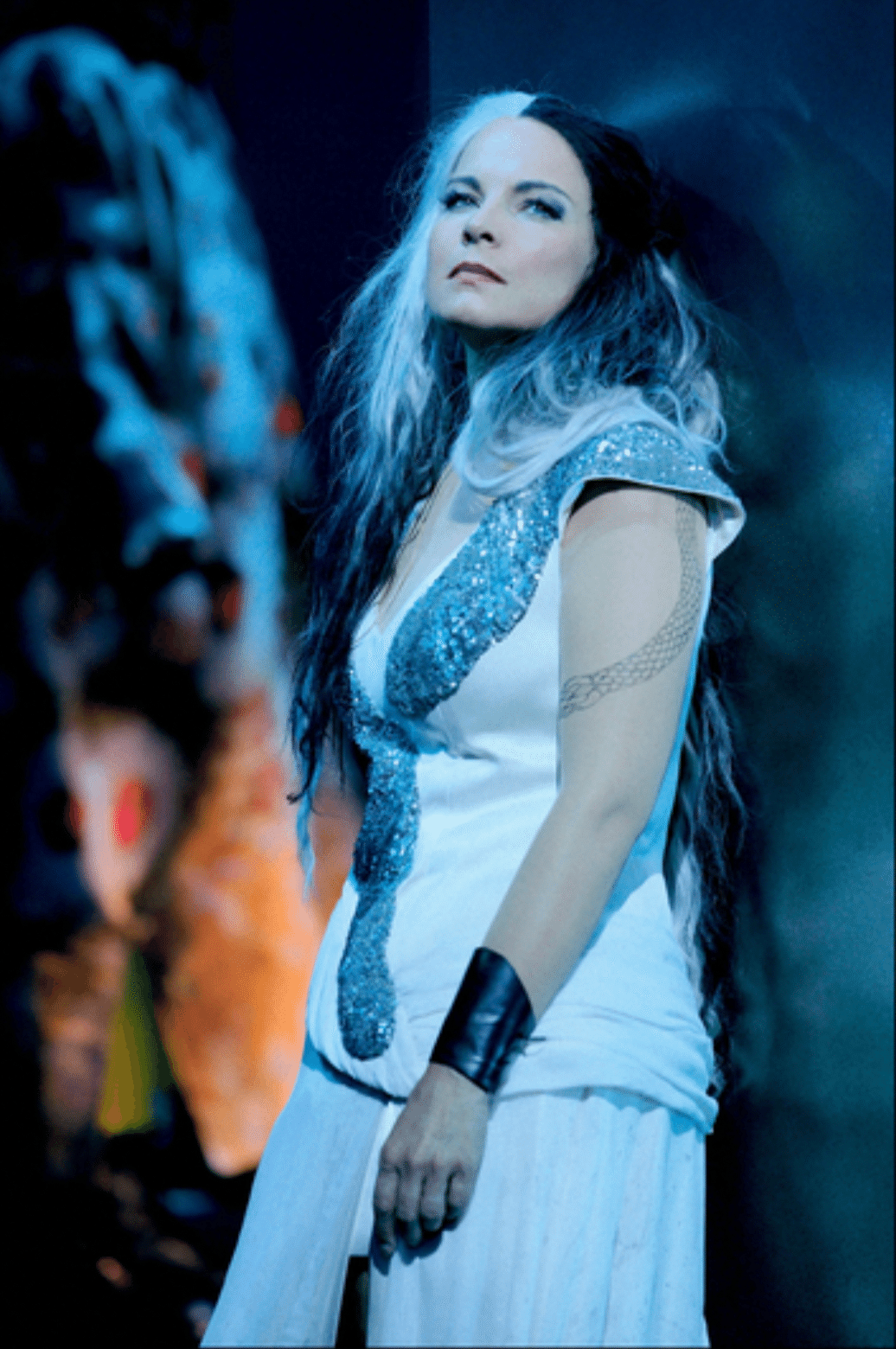

聖金曜日に白鳥を矢で射た愚かで無垢な若者パルシファルが、やがて知徳を得て聖杯を守る王アンフォルタスの傷を癒やし、異端者から聖なる槍を奪い返す物語 新制作で音楽祭の初日を飾る公演に、ラトビア出身のスター、エリーナ・ガランチャがクンドリを歌うことで大いに注目を集めた。鋼のような強さとビロードのような柔らかい声で二面性のある難しい役を見事に歌い分けている。グルネマンツ役のツェッペンフェルトの美しいドイツ語による安定感のある歌唱に注目。バイロイト初登場のスペインの指揮者カサドは、作品の美しさを再発見させる演奏で、特に第3幕の聖金曜日の音楽は白眉。