「不法行為」とはなに?不法行為責任からハラスメント判断までを解説

こんにちは、非営利組織とコンプライアンス研究会の代表世話人を務める弁護士・塙 創平(はなわ そうへい)です。

ここまで、代表的なハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の具体的な例や型についてお伝えしてきました。

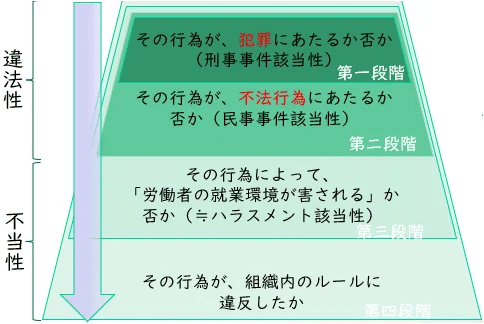

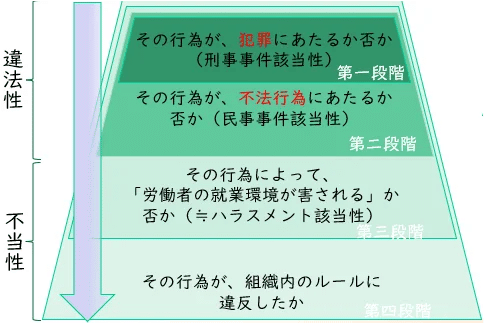

その中で挙げた事例は、たびたび「ハラスメント対応に必要な3つの視点」の記事内でご紹介した「問題行動判断の4段階基準」に照らし合わせ解説しています。

しかし先日、こんなご感想をいただきました。

そもそも「不法行為」って何ですか? 違法と不法は何が違うの?

「民事事件該当性」とは、民法に違反するということ?

説明が足りておらず申し訳ありません!

そこで今回は、この「不法行為」という法律用語に的を絞って説明をしようと思います。

「そのハラスメントは違法だ!」と主張するときは、この「不法行為」にあたるか否か、が鍵になることが多いです。

法律の話が中心になりますが、一緒に学んでいきましょう。

不法行為(民法第709条)とは

「違法」や「適法」という言葉があります。

「不法」は、これと文字面が似ていますが、意味は違います。

「不法行為」とは、たくさんある違法行為の一種です。そして、違法行為の最も典型的な場面でもあります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

民法第709条でいう(行為者が負う)「責任」のことを、「不法行為責任」といいます。

もう少し詳しく分解してみましょう。すると、以下の要件が定められていることがわかります。

(1)行為者の「故意又は過失」

(2)「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」(権利侵害)

(3)「損害」の発生

(4)(2)と(3)の因果関係(「これによって」)

上記要件を(1)から(4)まで全て満たした場合、行為者は、被害者に対し、「不法行為」として「損害を賠償する責任を負う」と定められているのです(不法行為責任)。

「違法」とは法律に違反することですが、違法行為の場合、だいたい被害者がいて、その被害者には何らかの損害が発生しています。行為者に故意又は過失がある以上、被害者は行為者に対し、不法行為責任を追及できることになります。

たとえば暴行事件の場合、行為者(犯罪者)は人に暴力を振るったという「法律違反」として刑事裁判で裁かれる(可能性がある)ほか、被害者は「心身を傷つけられた」として損害賠償請求(民事裁判)を起こせます。この損害賠償請求の部分が「不法行為責任の追及」です。懲役◯年などという刑罰は国家が犯罪者に対して行う刑罰権(刑事裁判)の話であり、被害者が「私にくわえられた損害の落とし前をつけろ」という民事裁判の話とは、実は別なのです。

つまり、「誰かの権利を侵害して、損害を発生させた」、簡単に言えば被害者がいる違法行為のことを「不法行為」だと思っておくとわかりやすいです。

……ここまで聞くと、「法律は、当たり前のことを、わざわざ難しく書いているなぁ」と思いますね。私もそう思います……。けれど、法律とはそういうものなのです。

実は、直接的な被害者がいない違法行為もあります。

典型的な例では、大麻や覚醒剤の所持などいわゆる薬物犯罪です。犯罪ですから、違法行為ですが、これによる直接的な被害者が存在しないので、不法行為にはあたりません。

逆に、不倫は犯罪ではありませんが、被害者がいて、被害者の権利を害する為、不法行為にあたります。なかなか興味深いですよね。

ハラスメントと不法行為

それでは肝心の、ハラスメントと不法行為の関係を検討してみましょう。

以前の記事で、「ハラスメントは、とても広い概念ですから、『犯罪』『不法行為』のような違法行為もあれば、『不当な行為』(違法とまでは言えない行為)もあります」と説明しました。

違法とまでは言えない行為ということは、先程挙げた民法第709条の要件のうち(1)から(4)のいずれかが欠けているということです。

(1)行為者の「故意又は過失」

(2)「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」(権利侵害)

(3)「損害」の発生

(4)(2)と(3)の因果関係(「これによって」)

どういうことなのか、詳しくみていきましょう。

「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」(権利侵害)とまではいえない場合

被害者が自身をハラスメントから守りたい心情等を、「人格的利益」と言います。

例えば、セクシャルハラスメントであれば、「人格的利益としての性的自己決定権の利益を違法に侵害した」と評価されることになります。

平たく言うと、「性的行動は自分の意思によって決める権利があるのに、加害者に一方的に侵害された」ということです。

セクハラは、接触を伴う場合はそもそも犯罪なので一発アウトですから、直ちに他人の権利を害したといえます。

一方で、単に「性的な発言を執拗に繰り返された」などの場合は、これだけで犯罪にはあたるとか、直ちに他人の法律上保護された利益を侵害したとまではいえないのです(いくつかの要素が加われば、言うことができるでしょう)。

そこで、冒頭でお伝えしたように、被害者が自身をセクハラから守りたい心情等を、「人格的利益としての性的自己決定権の利益」という法律上保護される利益に引き直し(置き換える、というニュアンスの法律用語です。)、「権利又は法律上保護される利益」にあたるとするわけです。

では、法律上保護される利益に引き直すことができれば、いかなる場合であっても保護されるのでしょうか。

例えば、少しでも抵触した場合に、常に不法行為が認められてしまうとすれば、それは少し息苦しい気もしますし、むしろ行為者の行動の自由が制限されすぎてしまうようにも思います。

人間ですから、誰もが一度は「失言」をしたことはあるでしょう。そのたびに不法行為として責任を追及されたら、恐ろしくてだれも会話できませんね……。

そこで、「受忍限度」という新しいキーワードが登場します。大雑把に言うと「これくらいまではOKでしょう。」という許容範囲のことです。

いえない、と考えます。

「セクハラ発言も、1回なら大丈夫か~」ではありませんよ!(念の為)

ただし、普段から素行が良い人が本当にうっかり発言してしまった場合は、訴えられる確率はずっと低くなりますよね。

大切なのは、前後の流れ、ひいては日頃の態度です。

受忍限度の考え方は、以前、工場の騒音に対して近隣住民が起こした訴訟において、最高裁判所が下した判決が参考になります(この事件は、工場における騒音の事案なので、「当該工場等の所在地」となっていますが、事案によってこの箇所は異なるでしょう。)。

「違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、当該工場等の所在地の地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して、被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決すべき」

つまりハラスメントにおいても、最高裁判所が掲げたこれらの諸般の事情(考慮要素)に基づき「被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうか」を判断するわけです。ただ、実際は、事実認定に関する特殊なトレーニングを積まない限り、なかなか難しいと思います。

そこで、こうしてはいかがでしょうか。

違法なハラスメントかどうか(不法行為が成立するか)は、大雑把に言って、「職場における、業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)を超えた行為」か否かで、判断する、と(法律家の皆さん、本当に大雑把に言っていますし、業務上の適正な範囲と受忍限度の間には隙間があるので、ツッコミは勘弁して下さい。)。

<<パワハラでいうと…>>

丸めたポスターで頭を叩くことは、業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)外。…我慢しろって話にはならないし、業務上頭を叩く必要はないですね。

必要以上に長時間、繰り返し執拗に叱ることは、業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)外。業務上指導する必要はあっても、必要「以上」に長時間叱る必要も、「繰り返し執拗に叱る」必要もないですね。

<<セクハラでいうと…>>

職場内における、上司の、たびたびの性的な言動は、業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)外。業務上「性的な言動」をする必要は、普通の職場ではありません(法律事務所における事件の話や、障がい者支援等業務の一環で「業務上必要な話題」として挙がることは別です。)。

「関係のないところで」「たびたび」同一の性的な言動に及んでいるのであれば、その必要はないので、業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)外と断言できるでしょう。

……ほら、わかりやすい。ですから覚えてくださいね。

慎重を期すには、裁判所で不法行為と認定されたハラスメントの例を見ていくといいのですが、裁判所で不法行為と認定されたハラスメントは、実はあまりに酷いものが多いです。「ここまでしないと不法行為にならない」という誤解を招く可能性があるので、今回はあえて触れずにおきます。

故意・過失を欠く場合

故意とは、結果発生の認識・認容。

過失とは、結果発生を予見し認識すべきであるにもかかわらず、不注意のためそれを予見せずにある行為を行う心理状態。

そういう言われ方をしています(大雑把)。

結果責任とならないように、行為者の内心(主観面)についても要件とすることで、非難できる行為者にだけ、不法行為責任を負わせようとしたものです。

よく、被害者を傷つけるつもりはなかった、そういうつもりはなかった、と加害者が弁解することがありますが、法的に理解することを試みた場合、「故意・過失を欠くという主張」になるのでしょう。

しかし実際は、加害者の弁解より、加害者の行動を客観的に見て判断することが多いので、故意・過失を理由に、「違法なハラスメントにはあたらない」と判断する結果となることはほとんどないと思います。

無理やり例を挙げるとすると……

「職場の昼休み中、新入社員同士が階段の最上段付近で、たびたび性的な発言を含む雑談をしていた。本人たちは小声のつもりだったが、実は声の通りやすい階段だったため全部筒抜けであり、セクハラとして訴えられた」

というような場合であれば、「過失がない」と評価されることもある「かも」しれません。

…これでさえ、そもそも職場の建物内で性的な発言をしていたら、どこであっても聞かれる可能性はあるから、「過失あるだろ」と言われたら「そうですね」という他ないのですが。もしかしたら、建物の構造によっては、過失もない、となるかもしれません…。

そしてこのような場合も、もし最初の段階で、「声が筒抜けだから気をつけなさい」と先輩や上司が指導してくれる職場環境であれば、ハラスメントは未然に防げたわけです。日頃から、職場全体で良好なコミュニケーションをとることの大切さが、ここでもわかりますね。

不法行為のまとめ

長く書きましたが、今回は「職場における、業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)を超えた行為」は、違法なハラスメントになるよ!ということを覚えていただければ、それで結構です。

誰でも失言の経験はあるにせよ、「人間関係を円滑にするには、多少の性的な発言も許容すべき」などの「世迷言」は、「業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)外です。」の一言で切って捨ててしまいましょう。

ハラスメントは、「業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)」か否か(違法性判断)と「被害者の就業環境が害されたかどうか」(不当性判断)でほぼ判断できますが、迷ったときはすぐに専門家や相談窓口を頼ってください。

逆に、「業務上の適正な範囲(相手の受忍限度)」か否か(違法性判断)と「被害者の就業環境が害されたかどうか」(不当性判断)で判断できないケースは、専門家も判断に迷う(裁判所に行った場合の予測可能性が低い)ことがあります。

なるべく客観的な記録をお持ちいただくことをおすすめします。そして、もし相談に行った時、専門家が目の前で戸惑っていても、温かい目で見守っていただけますと幸いです(笑)

さて、次回は、ハラスメントを組織内でどのように規定するかについて、お話をしようと思います。お楽しみに!

【コンプライアンス記事一覧はこちら】