Backlogを使った課題を成功させる3つの原則

社内プロジェクトやお客様とのプロジェクトを成功させるためには、課題管理が欠かせません。課題管理の方法はプロジェクトの状況に応じて変わることがありますが、どのプロジェクトでも変わらないいくつかの原則があると思います。

コモン・クリエーションでは、さまざまなプロジェクトでBacklogを使って課題管理をしています。Backlogを使って課題管理をするうえで、弊社で厳守している3つの原則をご紹介します。

Backlogを使った課題管理の3つの原則

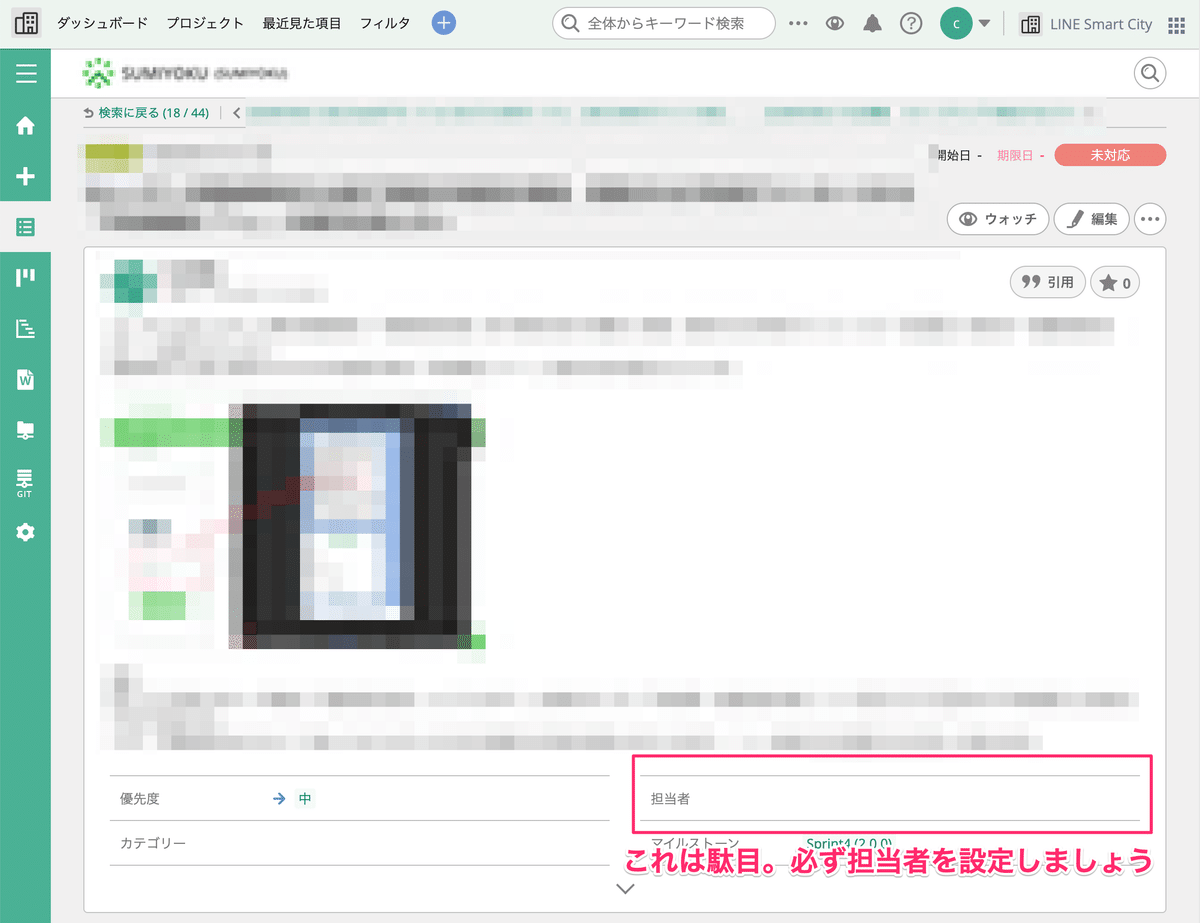

1. 必ず担当者を設定する

「課題」とは、解決すべき問題を指します。

課題管理の目的は、課題を「誰が」「いつ」解決するかを明確にすることです。

特に「誰が」解決するかは重要で、担当者が設定されていないと課題は放置される可能性が高まります。

Backlogに課題を起票するなら、必ず担当者を設定しましょう。

案件の関係者が担当者を設定しないプロジェクトは、以下のようなことが決められていない可能性があり、結果的にプロジェクトが崩壊していく可能性を秘めていると思います。

⚫︎ 仕事の担当者や責任者が曖昧で明確に意識あわせされていない

⚫︎ 誰かがタスクを拾うのにまかせていて、規律を持った進行ができない

⚫︎必要な役割のメンバーが不在している

くどいようですが、必ず、担当者は設定しましょう。

そして、誰を担当者を設定すべきか一瞬でも迷ったら、担当者に関するルールをプロジェクトチーム内ですぐに確認するようにしましょう。

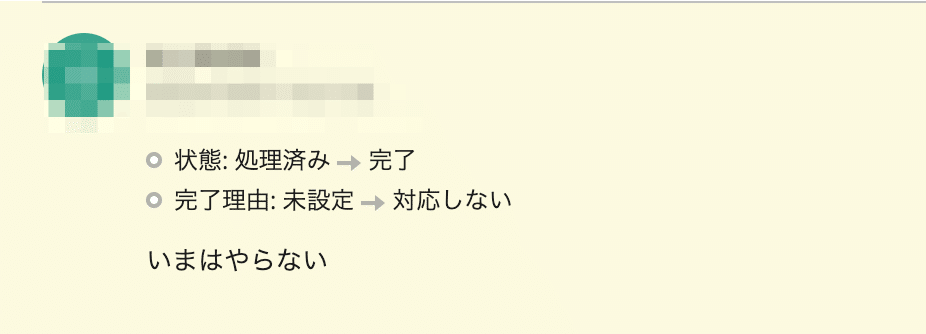

2. こまめに課題を「完了」にする

プロジェクト期間が長くなるほど、様々な課題が起票されていき、いつしか課題の渦にまみれることになります。

Backlogの課題は手軽に作成できますし、完了した課題からも検索することができます。

対応するときめた課題にはスケジュールを設定し、そうでない課題はどんどん「完了」にし、いつかやる予定の課題やとりあえず残しておく課題のような曖昧な課題は、意識してなくしていくようにしましょう。

その際のオススメは、Backlogの「完了理由」を設定することです。

完了理由の [ 重複 ] や [ 対応しない ] を有効に利用しておくと、後でチケットを見返したときにチケットの完了意図がわかりやすくなります。

3. 定期的に見直しする

最後は、前述のルールを定着するための方法です。

プロジェクトが進む中での変化などで、ルールから外れる課題はどうしても生まれるものです。

定期的に全体を見直して、運用上の課題がないか、改善するポイントがないか確認して改善していきましょう。

「実施日」「担当者」でソートをしてチケットを確認すると、1や2の原則の確認が簡単に行えます。

まとめ

冒頭に記載したように、課題管理の目的は、課題を「誰が」「いつ」解決するかを明確にすることだと考えています。

そして、Backlogには予め課題管理を円滑にするための仕組みが備わっており、Backlogの機能をうまく使うことで、より円滑な課題管理が行なえます。

Backlogは、簡単に課題が起票でき、課題の編集も簡単です。変更した内容が誤っていたとしたら、再度元の状態に戻せばいいのです。

曖昧な課題をそのまま放置するのではなく、「誰が」「いつ」解決するか(または、いまは解決しない)をエイヤ!っと決めて、Backlogをどんどん更新し、課題を新鮮な状態に保ちましょう。

【新規受付は終了しました】Backlogをより便利にする「QuickOps」のお知らせ

弊社では、Backlogをシステム開発プロジェクトに活用しているチームに向けて、「QuickOps」の開発を進めています。

Backlog GitにCI/CDを付加する機能のほか、Backlogをより便利にするサービスです。

現在、QuickOpsはクローズドβ版であり、お申込み頂いた方限定で無償提供しています。

ご興味あるかたは、以下のURLから是非お申込みください。